|

劉化

(國家糧食儲備局武漢科學研究設計院,湖北武漢430079)

摘要:我國大米加工企業稻殼發電歷史悠久,分布較廣,已形成規模效應。稻殼發電及綜合利用技術日趨成熟,生物質(稻殼)能源發電行業有著廣闊的發展前景。

我國每年稻谷總產量約2億t左右,占世界稻谷總產量的36%左右,居世界第一。這也意味著我國是世界上最大的稻殼生產國。稻殼是稻谷加工過程中的主要副產品,富含纖維素和木質素,作為能源燃料,其可燃成分達70%以上,發熱量12.5~14.6MJ/kg,約為標準煤的一半。稻殼揮發分高,達50%以上,易著火燃燒。稻殼自然堆積密度小,約130kg/m3,運輸不便。一般處理方法是粉碎后作為飼料配料(營養物質很少)或直接燃燒供熱,但仍有大量稻殼被廢棄不用,對環境造成了很大污染。

隨著我國環境法規日趨完善和國家生物質能源開發政策的鼓勵,稻谷加工企業應開拓能源生產的新渠道,采用直燃或稻殼氣化發電技術發電,就地為企業生產提供能源或將電量上網。這是稻殼作為能源燃料利用的有效方法,也是解決相關環境污染問題的有效途徑,同時還可提高稻殼的附加值,具有極大的經濟效益、社會效益和生態效益,成為發展循環經濟的新模式。

1發展歷程和主要成就

在我國,稻殼煤氣作為機械能源應用較早。早在20世紀50年代,廣東珠三角地區、江蘇與浙江接壤地區以及湖北、四川、廣西等省區就開始應用。下吸式氣化爐也是我國首創的爐型。為解決當時能源不足的問題,原糧食部科研院曾在1960~1969年組織開展專門研究。1982~1990年,聯合國三次召開亞太地區有關人造煤氣、生物氣化和谷糠發電的研討會,會上對我國的稻殼煤氣發電十分贊賞。我國此項技術當時在國際上處于領先地位[1],研制了3套不同功率的下吸式稻殼煤氣發電試驗裝置,測定了系統的技術參數。在國內成功的基礎上,設計試制了援助馬里共和國碾米廠用的,輸出功率為140kW的6250M型中速稻殼煤氣發電裝置,1969年開始在馬里投產[2]。1982年,原聯邦德國經濟合作部在非洲調研時發現后非常滿意,并采用作為他們援助發展中國家碾米廠的動力。

國內在1982年開始研究采用我國批量生產的、標準化的135系列高速柴油發電機組改裝配用下吸式稻殼煤氣發生裝置,重點是降低煤氣焦油含量和廢水處理,已獲初步成果。湖南岳陽城陵磯糧庫于1987年動工興建裝機容量為1500kW的稻殼發電車間,1990年建成。

主要由稻殼鍋爐、汽輪機和發電機組成。它是我國首個利用稻殼直燃技術(稻殼直接燃燒,產生過熱蒸氣,送入汽輪機內作功,驅動發電機發電)發電并上網的發電廠。當時,整個發電廠投資500萬元左右,核定電價的單位成本為0.144元/kWh,而外購電綜合價格為0.25元/kWh,經濟效益是可觀的。通過不斷改進和完善,稻殼消耗量從開始的2.4kg/kWh降到了1.8kg/kWh。

20世紀90年代是我國稻殼發電技術發展的重要時期。機械工業部、原糧食部科研院以及大型發電機和鍋爐設備制造廠紛紛投入人力、物力進行稻殼發電技術和裝備的開發、研制工作,稻殼發電技術日趨成熟。國家和地方相關優惠政策陸續出臺,包括政府及有關部門的投資補貼、財政低息貸款、電價補貼等。稻殼發電機組如雨后春筍拔地而起,尤其在產糧地區以及經濟較發達地區發展更快。據統計,這期間浙江省最為突出,有10多家碾米廠建設了以稻殼為原料的氣化發電工程,發電功率一般為160~600kW,電量供碾米廠自用。北方地區利用稻殼直燃通過蒸氣輪機進行發電,并加上抽氣冷凝機組實現熱電聯產。對多數糧食加工正常、發電正常的企業來說,稻殼發電的經濟效益是明顯的,一般3~5年可收回投資,若有政策扶持,投資回收期更短。

21世紀以來,我國稻殼發電進入快速發展時期。稻殼發電機組以每年30~40套的速度遞增,掌握了稻殼發電技術并能提供相關裝備的企業也越來越多,由原來的2~3家發展到15家左右。2004年北大荒米業公司應用電力自動切換技術改寫了碾米廠自發電與國電不能自動切換的歷史。2006年,國家863環保示范項目,稻殼發電機組總裝機容量為5000kW。

2稻殼發電已形成規模

2.1稻殼發電企業的分布

我國的江蘇、湖北、湖南、浙江、福建、廣東、遼寧、吉林、黑龍江、江西、安徽、四川、河北、海南、臺灣等地都已有稻殼發電工程投產。黑龍江省是我國產糧大省,也是稻殼發電總裝機容量最大的省份。省內幾乎每個縣市都有稻殼發電機組,如鶴崗市已建有4座200~600kW的發電車間,2009年又建成1座3000kW的稻殼發電廠,還有2座6000kW的稻殼發電車間在建。據不完全統計,浙江省稻殼發電企業有20~25家,湖南省有10家左右,湖北省10家左右,安徽省15家左右,江蘇省12家左右,江西省有20家左右。

據不完全統計,全國裝機容量為160~800kW的稻殼氣化發電機組共有280套左右。稻殼氣化發電機組的建設投資小,建設周期短,見效快,受到大多數碾米企業的青睞,一般其發電量為企業自用。

裝機容量1500kW以上,利用稻殼直燃技術的發電廠累計有60家左右,據統計目前已有45家發電上網。

2.2稻殼發電企業運行情況分析

據調查,2000年前建設的稻殼發電廠(機組),目前還在正常運行的較少,2000~2005年上馬的稻殼發電機組也有一半未能正常運行,2006年后建設投產的稻殼發電企業,停產的也有20%左右。導致以上結果的原因如下:

①稻殼發電技術與裝備是逐漸成熟的,迄今為止,還有燃氣恒壓供氣和焦油過量等技術難題未能解決。

②在市場經濟的浪潮中,大米加工企業加工量不足,造成發電量達不到設計要求,使經濟效益受影響。

③稻殼的綜合利用技術不斷開發,特別是農村盛行溫室種植和反季節栽培,以及磚窯和稻殼鍋爐供熱、供汽都需要稻殼,導致稻殼的價格上漲,也相應提高了發電機組的運行成本。

④稻殼氣化時產生煤焦油,且煤焦油在煤氣凈化、冷卻和煤氣水封時均會產生含酚廢水。小型企業未進行污水處理,排入內河會引起水污染。

⑤正是因為煤焦油的產生以及焦油凈化未完全過關,導致機組維修工作量大,設備效率降低,從而影響到機組的正常運行。

⑥稻殼發電的副產品處理也會影響到稻殼發電的效益,稻殼灰的市場尚未形成,處理稻殼灰需花費一定成本。

⑦沒有政策扶持的稻殼發電企業生存相對比較艱難。

湖北康宏米業公司現有一條日處理稻谷120t的大米生產線,稻殼產量1t/h。2008年底公司投資170萬元建設了一套700kW稻殼氣化發電機組,2008-03開始發電,迄今已連續工作了1.5年,每天運行24h,每天發電量約為15000kWh,稻殼用量約為900kg/h,發電成本為0.48元/kWh,所發電量足夠供全廠生產(日處理稻谷120t精米廠、5000萬kg糧食中轉庫)及生活(90人)用電。機組運行正常,電壓也很穩定。在這1.5年,該公司用電全部來自該機組。

黑龍江人和米業集團公司2007年成立生物發電有限公司,2008年投資建設了3000kW的稻殼發電廠,建設期1.5年,2009-07正式運營,所發電量全部上網。該項目總投資2989萬元,有1臺3000kW抽氣供熱機組,配1臺20t/h稻殼循環流化床鍋爐。項目建成投產后,年可消耗稻殼3.018萬,t年供電量1.558×107kWh,年供熱量4.48×104GJ,年總銷售收入83.23萬元,年創利稅375.92萬元,投資回收期6.38年。

3稻殼發電生產技術日趨成熟

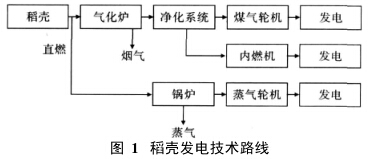

目前大米加工企業常用的稻殼發電生產方法分為稻殼氣化發電和稻殼直燃發電。稻殼(生物質)發電生產技術路線有3種,見圖1。

3.1稻殼氣化發電

稻殼(生物質)原料通過給料設備進入氣化爐,在爐內高溫循環物料加熱作用下,與底部通入的空氣進行氣化還原反應,產生高溫燃氣,熱值5000kJ/m3。灰渣通過螺旋分渣機連續排出,氣化產生的高溫燃氣含有少量灰塵和焦油等雜質,經除塵處理后直接進入燃燒設備。高溫燃氣與二次空氣通過燃燒器進行完全燃燒,燃燒生成的高溫燃氣驅動煤氣輪機工作,帶動電機發電。燃燒生成的高溫煙氣可與介質進行換熱,或直接混合冷風應用于干燥烘干,煙氣再由引風機經煙囪排向大氣。

適用范圍:稻殼氣化發電機組,單臺裝機最大為800kW,通過并聯使用發電機組可達2000kW裝機,200~800kW裝機機組運用最廣泛。主要優點:投資少,建設周期短,見效快。主要缺點:機組維護工作量大,有含酚廢水需要處理。

3.2稻殼直接燃燒發電

稻殼直接進入蒸氣鍋爐中進行燃燒。冷空氣由風機引入預熱,加熱后由風道引入等壓風室再入爐膛。煙氣經省煤器、空氣預熱器降溫,再經電除塵器引風機由煙囪排至大氣。產生的過熱蒸氣進入氣輪機,氣輪機內作功,驅動發電機發電。

適用范圍:稻殼直接燃燒發電技術主要適用于大規模的生物質利用項目(3000kW裝機以上),尤其是實現熱電聯產時更經濟適用。主要優點:效率高,可實現工業化生產。主要缺點:投資高,不適于小規模米廠使用。

3.3技術參數

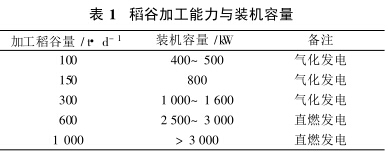

經理論計算與實際測定,1kWh發電量平均消耗稻殼1.5~1.89kg。大米加工時稻殼量按所加工稻谷的20%左右計,則發電機組裝機容量可根據表1選擇。

3.4稻殼發電的綜合利用

(1)燃氣醋液的提取。在發電過程中,利用固定床氣化工藝,提取醋液,用于殺菌、消毒,可代替農藥,目前該技術已成熟。

(2)采用抽氣冷凝機組,實現熱電聯產,可提高燃料利用率,節約能源。

(3)稻殼灰的利用。含碳量高的稻殼灰可作為鋼鐵業的保溫材料,也可用作水泥添加劑,目前市場價為600~1500元/。

(4)機組冷卻水的利用。內燃發電機的冷卻水的溫度在80左右,可用于供暖。

4稻殼發電潛力巨大

稻殼發電是一種節能、環保型項目,不但自身環保,更重要的是以廢棄且易污染環境的稻殼作原料,發電成本低。在當前能源日趨緊張的形勢下,在我國稻谷主產區,在具有一定規模的大米加工企業或稻殼收集較方便的地點進行推廣應用,將產生顯著的經濟效益和社會效益。

我國政府及有關部門對稻殼(生物質)能源利用極為重視,已連續在4個國家五年計劃中將生物質能源利用技術的研究與應用列為重點科技攻關項目。2005年生物質氣化發電技術應用研究課題列入了國家863計劃,開展了生物質能源利用技術的研究與開發,取得了多項優秀成果。政策方面,2005-02,第十屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議通過了可再生能源法,2006-01-01已經正式實施,并于2006年陸續出臺了相應的配套措施。這表明政策已在法律上明確了可再生能源包括生物質能源在能源中的地位,并在政策上給予了巨大的優惠支持。2006年頒布的可再生能源發電價格和費用分攤管理試行辦法規定,補貼電價標準為0.25元/kWh。

各地方政府相關財政貼息和稅收優惠政策不斷出臺。在可再生能源發電有關管理規定中明確,發電企業應當積極投資建設可再生能源發電項目,并承擔國家規定的可再生能源發電配額義務。大型發電企業應當優先投資可再生能源、生物質能源發電項目,當前國有大型發電公司,如五大發電集團,凱迪電力、中糧集團、北大荒米業集團紛紛投資參與中國生物質發電產業的建設運營。根據國家十一五規劃綱要提出的發展目標,未來將建設生物質發電550萬kW裝機容量。可再生能源中長期發展規劃也確定了到2020年生物質發電裝機3000萬kW的發展目標,生物質能源發電行業有著廣闊的發展前景。

另一方面,稻殼發電技術與裝備的不斷開發,以及稻殼發電的副產品稻殼灰的綜合利用技術的推廣,還有稻殼預處理技術的提升,都將成為稻殼發電事業的技術支撐,并將進一步成為提高稻殼發電經濟效益的保障。

[參考文獻]

[1]顧堯臣糧食加工設備工作原理、設計和應用[M]武漢:湖北科學技術出版社,1998

[2]張聲儉.稻殼的開發利用[J].糧食與飼料工業,1999(1):20~22. |