|

受到脫碳政策、可再生能源消納壓力、以及產(chǎn)品“綠色屬性”帶來(lái)的預(yù)期綠色溢價(jià)驅(qū)動(dòng)影響,綠色甲醇燃料產(chǎn)業(yè)化發(fā)展迅速,而其所涉及的相關(guān)政策、技術(shù)進(jìn)步與成熟度、建設(shè)條件與要素、碳核算認(rèn)證等尚處于工業(yè)化前期關(guān)鍵階段。基于可再生能源生產(chǎn)綠色甲醇燃料是復(fù)雜能源化工過(guò)程,迫切需要構(gòu)建基于可再生能源制綠色甲醇燃料的綜合能源系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)、系統(tǒng)效率高、經(jīng)濟(jì)性好以及碳排放值滿足限定要求等,以拓展能源化工復(fù)雜系統(tǒng)集成的研究理論和實(shí)踐創(chuàng)新,同時(shí)為基于可再生能源生產(chǎn)綠色燃料的項(xiàng)目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供理論和數(shù)據(jù)支持。

針對(duì)上述問(wèn)題,中國(guó)科學(xué)院上海高等研究院(以下簡(jiǎn)稱“上海高研院”)能源過(guò)程強(qiáng)化工程科學(xué)團(tuán)隊(duì)開(kāi)展了基于生物質(zhì)氣化和可再生能源制氫的生物質(zhì)制綠色甲醇燃料的系統(tǒng)集成和綜合評(píng)估研究,相關(guān)研究成果以“Potential solution to wheat straw-to-methanol for marine fuel under carbon emission restrictions: A comparative energy, exergy, economic, and environmental analysis”為題,發(fā)表于能源領(lǐng)域期刊Applied Energy。

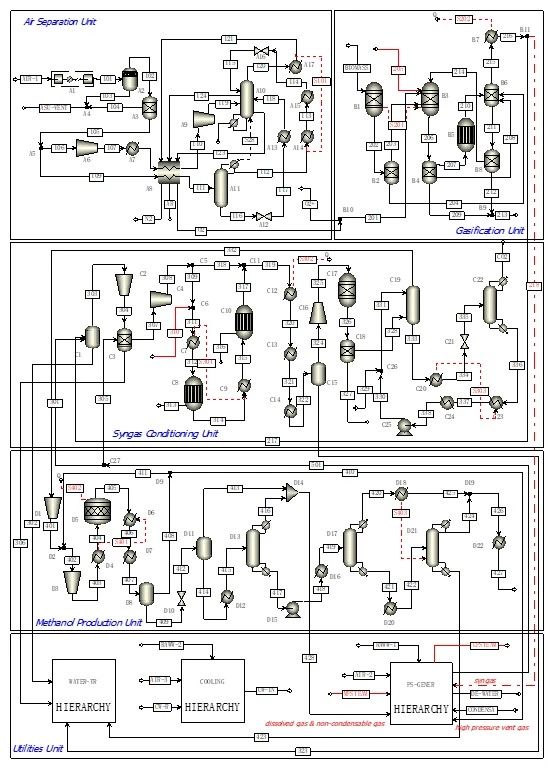

圖1 全流程建模示意圖

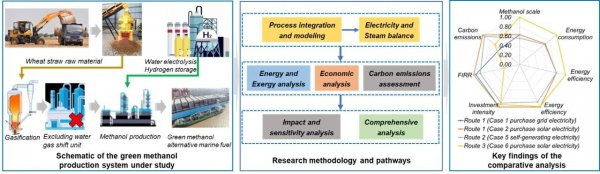

基于中國(guó)沿海地區(qū)的可再生能源制綠色甲醇燃料裝置場(chǎng)景,考慮到工業(yè)化進(jìn)程的技術(shù)發(fā)展和建設(shè)條件變化、以及產(chǎn)品碳排放限制等多要素,并結(jié)合綠色甲醇燃料生產(chǎn)過(guò)程的副產(chǎn)燃料氣和粗合成氣的能量品位的不同,構(gòu)建貼近工業(yè)化場(chǎng)景的多技術(shù)路線,并進(jìn)行了全流程精細(xì)化建模、能量分析、?分析、經(jīng)濟(jì)性分析和碳排放核算等綜合研究:路線1,生物質(zhì)氣化制綠色甲醇,利用高壓馳放氣通過(guò)燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電,不足部分采用外購(gòu)電;路線2,生物質(zhì)氣化制綠色甲醇,利用高壓馳放氣通過(guò)燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電,利用溶解氣、不凝氣和部分粗合成氣通過(guò)蒸汽輪機(jī)發(fā)電,實(shí)現(xiàn)電力與蒸汽平衡;路線3,基于路線1耦合可再生能源制氫,取消合成氣調(diào)節(jié)單元的變換裝置,利用副產(chǎn)燃料氣實(shí)現(xiàn)電力與蒸汽平衡,制氫和儲(chǔ)氫采用可再生能源電力。結(jié)果表明:均基于2臺(tái)生物質(zhì)氣化爐,路線1、2、3的甲醇生產(chǎn)規(guī)模分別為10萬(wàn)噸/年、8.82萬(wàn)噸/年、15.88萬(wàn)噸/年;氣化單元、合成氣調(diào)節(jié)單元、電力與蒸汽生產(chǎn)單元的?效率較低,存在較大的優(yōu)化提升空間;基于秸稈450元/噸、甲醇價(jià)格5000元/噸計(jì)算,路線1、2、3的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR) 分別為21.31%、18.23%和7.16%;可再生能源電力結(jié)構(gòu)變化對(duì)路線3的碳排放影響較大,對(duì)于配置制氫單元的可再生能源電力時(shí),須要結(jié)合碳排放計(jì)算來(lái)確定其電力結(jié)構(gòu)的可行性區(qū)間。路線2能夠有效避免外部可再生能源電力的不可控影響,裝置自適應(yīng)性強(qiáng),且碳排放和經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)具有一定競(jìng)爭(zhēng)力,適用于可再生能源發(fā)展不足的區(qū)域。秸稈資源相對(duì)豐富、可再生能源電力有發(fā)展優(yōu)勢(shì)和保障的地區(qū),可分階段實(shí)施采用可再生能源電力的路線1和3。

圖2 研究方法和主要結(jié)論

該工作開(kāi)展了多場(chǎng)景下基于生物質(zhì)氣化和可再生能源制氫的生物質(zhì)制綠色甲醇燃料的系統(tǒng)集成和綜合評(píng)估研究,能夠?yàn)榫G色燃料集成系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)與動(dòng)態(tài)研究,以及綠色燃料工業(yè)化提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支持和解決方案參考。論文的第一作者為上海高研院汪丹峰高級(jí)工程師,通訊作者為上海高研院唐志永研究員、陳新慶研究員,第一單位為上海高研院。該研究得到國(guó)家自然科學(xué)基金和國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃的支持。 |