|

石祖梁1,3,賈濤1,王亞靜2,王久臣1,3,孫仁華1,王飛1,3,李想1,畢于運2

(1.農業部農業生態與資源保護總站,北京100125;2.中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所,北京100081;3.農業部資源循環利用技術與模式重點實驗室,北京100024)

摘要:[目的]為加快推進秸稈資源化利用工作,有效緩解因秸稈焚燒帶來的環境問題。[方法]將全國劃分為黃淮海區、西北區、東北區、東南區、西南區五大區域,對各類農作物秸稈進行了統計分析,研究了秸稈產生量、秸稈資源密度、秸稈利用結構、秸稈焚燒碳排放量。[結果]全國秸稈理論資源量達到10.4億t,可收集量達到9.0億t,玉米、水稻和小麥3類農作物秸稈占總量的79.19%,黃淮海區秸稈產量最高,占總量的33.41%。秸稈已利用量為7.21億t,綜合利用率達到80.11%,其中肥料化、飼料化、基料化、燃料化、原料化利用量占已利用量的比例分別為53.93%、23.42%、4.98%、14.27%、3.40%,形成了農用為主的利用格局,但不同秸稈種類綜合利用率和利用結構存在顯著差異。全國秸稈資源密度和人均占有量分別為523.57kg/667㎡和1.75t,東北區顯著高于全國平均水平,西南區和東南區則顯著低于全國平均水平。根據環保部衛星遙感監測的露天焚燒火點數比例估算,2015年我國秸稈露天焚燒量約為8110萬t,總碳排放量約為3450萬t,其中東北地區約占74.1%。[結論]我國秸稈綜合利用的重點和難點在東北地區,進一步推動區域秸稈實現全量利用,對于促進低碳農業發展,應對氣候變化有著十分重要的意義。

0引言

中國是農業大國,農作物品種繁多,主要種植作物有玉米、水稻、小麥、棉花、花生、油菜等。2003年以來全國糧食生產實現連續增收,2013年至今糧食總產量更是穩定在6億t以上,糧食綜合生產能力實現了質的飛躍。農作物光合作用的產物一半在籽實,一半在秸稈,作為糧食生過程中的副產品,秸稈量也隨著糧食產量的提升而不斷遞增。據前人研究表明,我國秸稈資源量占世界總量的比例已達到20%~30%[1]。在傳統農業階段,秸稈主要用于肥料、燃料、飼料和建筑材料,曾在我國農業生產和農村生活中發揮著巨大作用。但隨著我國農村產業結構的調整、農村生活條件的改善,秸稈逐漸出現了區域性、季節性和結構性過剩,隨意丟棄和露天直接焚燒現象嚴重[2]。前人研究指出,農作物秸稈燃燒時,會產生大量的CO、氮氧化物、苯以及多環芳烴等有害氣體,不僅危害人體健康,造成環境污染[3],其中排放的大量CO2更會加劇地球變暖的趨勢,導致災害發生[1]。

我國高度重視秸稈禁燒和綜合利用工作,從法律界定、行政指導、政策鼓勵、試點示范等多方面出臺了一系列推動措施,秸稈綜合利用技術也擴展到“肥料化、飼料化、基料化、燃料化、原料化”五大類幾十種技術途徑[4],并提出了“十三五”期間秸稈綜合利用率要達到85%以上的目標任務。但目前仍存在著禁燒時段內時有焚燒、禁燒期過后大量集中焚燒的現象[5]。前人針對我國秸稈資源量、秸稈焚燒污染物排放、國內外秸稈利用途徑等方面已有較多研究[6-10],從環境的可持續性發展方面,也提出了一系列政策建議和經驗借鑒。但由于我國不同地區氣候條件、種植制度、生產方式、經濟發展水平的差異較大,秸稈焚燒和綜合利用會產生典型的區域性特征,對此研究報道尚少。因此,為加快推進秸稈綜合利用工作,有效緩解因秸稈焚燒帶來的環境問題,文章系統分析了我國不同區域秸稈產生和綜合利用現狀,并通過環保部衛星遙感監測火點數據對不同區域秸稈焚燒量及碳排放量進行了估算,以期為我國不同區域秸稈資源利用、氣候變化的模擬,以及相關政策的制定提供數據基礎與科學依據。

1研究方法

1.1數據來源

該文秸稈理論資源量、可收集資源量、“五料化”利用數量數據主要來源于《中國農村可再生能源統計年鑒(2016)》[11];秸稈露天焚燒火點數來源于環保部監察局公布的衛星遙感巡查監測數據。

1.2計算方法

1.2.1秸稈綜合利用率

秸稈綜合利用率(%)=秸稈已利用量/秸稈可收集量×100%。

1.2.2人均秸稈資源占有量

人均秸稈資源占有量是指某一區域人均秸稈資源占有的數量,通常使用鄉村人口總數。

1.2.3秸稈資源密度

資源密度是指某一區域單位播種面積的秸稈資源數量。

1.2.4秸稈未收集量

秸稈未收集量=秸稈理論資源量一秸稈已利用量

1.2.5區域秸稈焚燒比例和焚燒量

區域秸稈焚燒比例(%)=區域秸稈露天焚燒火點數量/全國秸稈露天焚燒火點數量×100%

區域秸稈焚燒量=區域秸稈未收集量×區域秸稈焚燒比例%

1.2.6碳排放總量

該文秸稈焚燒過程中碳釋放只考慮CO、CO2和CH4氣體排放,不考慮其他形式的碳釋放。CO、CO2和CH4氣體排放量通過秸稈焚燒CO、CO2和CH4排放因子(CO排放因子102.2g/kg,CO2排放因子1390.4g/kg,CH4排放因子2.19g/kg)[8,12]與秸稈焚燒量相乘獲得。碳釋放總量根據秸稈露天焚燒釋放CO、CO2和CH4的量中含碳量的比例進行估算。

1.3數據處理

采用MicrosoftExcel2010軟件對數據進行處理和作圖。

2結果與分析

2.1不同區域農作物秸稈產生量

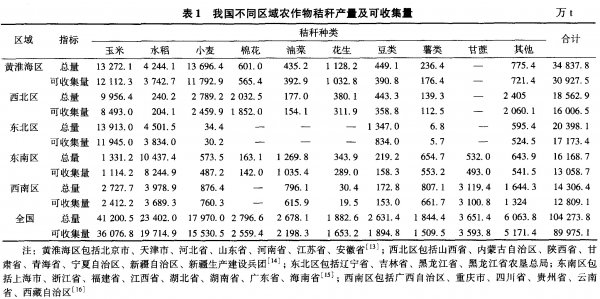

表1顯示,我國農作物秸稈主要由玉米秸、稻稈、小麥稈、棉花稈、油菜稈、花生秧、豆稈、薯類秧、甘蔗梢以及其他農作物秸稈等構成,秸稈產生總量約達10.4億t,可收集量約為9.0億t。從秸稈種類來看,玉米、水稻、小麥、棉花、油菜、花生、豆類、薯類、甘蔗和其他作物秸稈分別占秸稈總量的39.51%、22.44%、17.23%、2.68%、2.57%、1.81%、2.52%、1.77%、3.50%、5.82%,其中玉米、水稻和小麥3類作物秸稈產量達到8.26億t,共計占秸稈總量的79.19%。從不同區域來看,秸稈產量由大到小依次為黃淮海區、東北區、西北區、東南區、西南區,分別占秸稈總量的33.41%、19.56%、17.80%、15.51%、13.72%。其中,黃淮海區秸稈主要以小麥和玉米為主,分別占區域秸稈量的39.31%和38.10%;西北區主要以玉米秸稈為主,占區域總量的53.64%,其次為小麥、其他作物和棉花秸稈,比例在10%~15%;東北區主要是玉米和水稻秸稈,分別占區域總量的68.2l%、22.07%;東南區以水稻秸稈為主,占區域總量的64.55%;西南區主要是水稻、甘蔗、玉米秸稈,分別占區域總量的27.82%、21.80%、19.07%。

2.2不同區域農作物秸稈綜合利用現狀

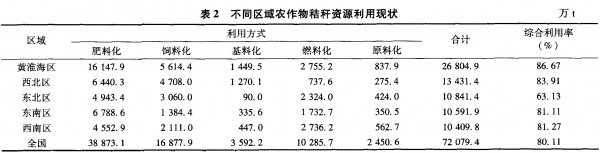

我國秸稈資源化利用方式總體可歸納為“五料化”利用。由表2可以看出,我國秸稈資源化利用總量為7.21億t,秸稈綜合利用率達到80.11%;秸稈肥料化、飼料化、基料化、燃料化、原料化利用量分別為3.89億t、1.69億t、0.36億t、1.03億t、0.25億t,分別占已利用量的53.93%、23.42%、4.98%、14.27%、3.40%,已經形成了“農用為主”(肥料化、飼料化為主)的利用格局。從不同黃淮海區西北區東北區東南區西南區全田圖l不同區域秸稈資源密度和人均秸稈占有量區域之間來看,黃淮海區、西北區、東南區、西南區秸稈綜合利用率均超過80%,分別達到86.67%、83.91%、81.11%、81.27%,而東北區秸稈綜合利用率較低,僅為63.13%。黃淮海區、東南區主要以秸稈肥料化利用為主,占已利用秸稈量的比例均超過60%;西北區秸稈肥料化、飼料化利用同步推進,占已利用量的比例分別為47.95%、35.05%;而東北區、西南區利用結構相似,均以秸稈肥料化為主,飼料化、能源化利用為輔,其中東北區3者利用比例分別為45.60%、28.23%、21.44%,西南區為43.74%、20.28%、26.28%。

2.3不同區域農作物秸稈資源密度

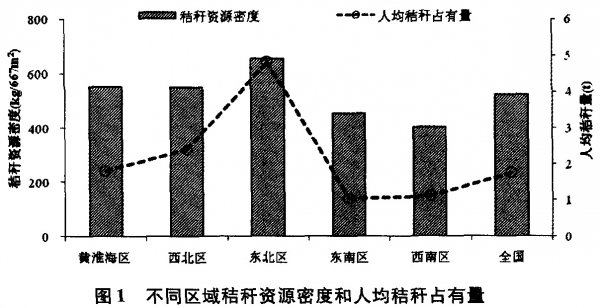

圖1結果顯示,2015年全國秸稈資源密度為523.57kg/667㎡,不同區域秸稈資源密度有顯著差異,東北區最高,達到654.11kg/667㎡,其次為黃淮海區和西北區,秸稈資源密度分別為551.85和551.49kg/667㎡,東南區和西南區低于全國平均水平,秸稈資源密度分別為453.64kg/667㎡、402.48kg/667㎡。秸稈人均占有量全國平均水平為1.75t,東北區最高達到4.82t,約為全國平均水平的2.8倍;其次為西北區和黃淮海區,分別為2.41、1.82t;西南區和東南區低于全國平均水平,分別為1.10和1.04t。秸稈綜合利用率、資源密度、人均占有量等結果表明,我國秸稈綜合利用的重點和難點區域在東北區。

2.4不同作物秸稈“五料化”利用差異

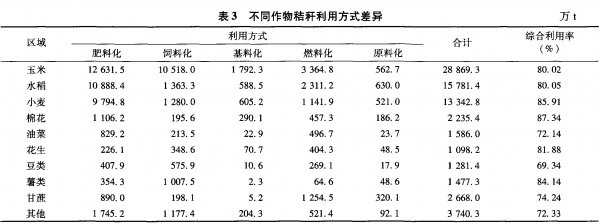

由表3可以看出,不同作物秸稈的綜合利用率存在一定差異,其中綜合利用率超過85%的有棉花和小麥秸稈,在80%一85%之間的依次有薯類、花生、水稻和玉米秸稈,在70%~80%之間的依次有甘蔗、其它作物和油菜秸稈,利用率低于70%的主要是豆類秸稈。不同作物秸稈在“五料化”利用方向上也存在一定差異。玉米秸稈以肥料化、飼料化利用為主,燃料化利用為輔,3者分別占玉米秸稈已利用量的43.75%、36.43%、11.66%;其它作物秸稈利用方式與玉米秸稈相似,3者占比分別為46.66%、31.48%、13.94%。水稻秸稈和小麥秸稈重點以肥料化利用為方向,占比分別達到69.00%和73.41%。棉花秸稈肥料化利用為主,燃料化、基料化利用為輔,占比分別為49.49%、20.46%、12.98%。油菜秸稈則以肥料化、燃料化利用為主,飼料化利用為輔,占比分別為52.28%、31.32%、13.46%。花生秸稈燃料化、飼料化、肥料化利用同步推進,占比分別為36.81%、31.74%、20.59%。豆類秸稈以飼料化利用量最高,占比44.94%,其次為肥料化、燃料化,占比分別為31.83%、21.00%。薯類秸稈以飼料化利用為主,肥料化利用為輔,占比分別為68.2%、23.98%。甘蔗秸稈以燃料化、肥料化利用為主,原料化利用為輔,占比分別為47.02%、33.36%、12.0%。以上結果表明,由于作物秸稈的物理特性不同,在推動秸稈綜合利用過程中,“五料化”利用方向上應有所側重。

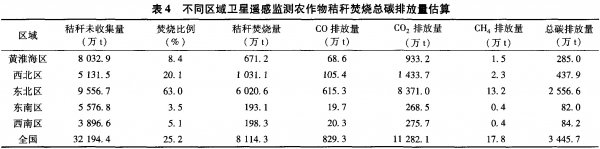

2.5區域農作物秸稈焚燒總碳排放量

表4根據衛星遙感監測火點數焚燒比例推算,2015年我國秸稈露天焚燒量約為8110萬t,約占全國秸稈未收集量的25.2%,占秸稈總量的7.8%。其中,東北區、西北區、黃淮海區、西南區、東南區焚燒量依次為6020萬t、1030萬t、670萬t、200萬t、190萬t,東北區焚燒量最高,占總焚燒量的74.1%。結合CO、CO2、CH4排放因子估算出,2015年全國秸稈露天焚燒排放的CO、CO2、CH4和總碳量分別為830萬t、1.13億t、17.8萬t和3450萬t。

3討論

研究結果顯示,我國秸稈資源總量達到1.04×109億t,綜合利用率達到80.11%,但不同區域與不同作物之間利用差異較大。黃淮海區、西北區、東南區和西南區秸稈綜合利用率均超過80%,而東北地區秸稈綜合利用率僅為63.13%,分析表明,這與東北地區秸稈資源密度和人均占有量較高有關。東北地區秸稈資源密度較全國平均水平高出25%,人均占有量是全國平均水平的2.8倍,在相同條件下,農戶秸稈還田、離田利用的成本均高于其他區域,秸稈利用難度大,因此從區域角度來看,我國秸稈處理的重點和難點在東北地區。崔明等[17]按人均秸稈資源占有量高于全國平均水平、介于全國平均水平之間、低于全國平均水平的標準將秸稈分為資源豐富區、資源一般區和資源貧乏區。東北地區是秸稈資源豐富區;黃淮海區和西北區秸稈資源密度、人均占有量均略高于全國平均水平,是資源一般區;而東南區和西南區均則顯著低于全國平均水平,是資源貧乏區。但目前東北地區秸稈整體綜合利用尚處于初級粗放階段,深度開發力度不足[18],秸稈種類以玉米和水稻為主,占90%以上。該文中,全國玉米秸稈利用方向以肥料化、飼料化利用為主,燃料化利用為輔,水稻秸稈以肥料化利用主。因此,東北地區未來發展重點應從黑土地保護、農村清潔供暖、生態環境治理出發,結合地域環境及資源配置特點,堅持農用為主,以肥料化、飼料化、能源化為主推方向,基料化和原料化利用為輔助方向,推廣秸稈機械化深翻還田、免耕覆蓋還田保護性耕作、秸稈青(黃)貯、秸稈膨化、裹包微貯、秸稈成型燃料以及戶用炊事節能采暖爐具等成熟實用技術和配套設備[19],構建具有東北區域特色的“還田主導型、種養結合型、多元循環型、產業帶動型”的秸稈綜合利用技術模式[4]。

近年來隨著農業經濟的快速發展、農民生活條件和農村燃料結構的改變,作物秸稈逐漸變為農業廢棄物,大面積的秸稈焚燒加之近地面風力較小、大氣層結構穩定,出現逆溫現象,引發部分地區的霧霾天氣[18],造成秸稈資源嚴重浪費和環境污染。曹國良等[8]按秸稈露天焚燒比例占被廢棄的1/2估算,研究了我國秸稈露天焚燒排放的TSP等污染物清單,結果表明2003年全國秸稈焚燒碳排放量約為5720萬t。趙建寧等[1]參照曹國良的研究方法計算得出,2008年我國秸稈焚燒量為0.94億t,約占糧食作物秸稈總量的19%,總碳排放量為4460萬t。李飛躍和汪建飛[12]`研究表明,2010年我國秸稈焚燒量約為1.28億t,約占秸稈總量的22%,總碳排放量約為5430萬t。該文利用環保部公布的衛星監測秸稈焚燒火點數對各區域秸稈焚燒量進行計算顯示,目前我國秸稈露天焚燒量約為8110萬t,約占全國秸稈量的7.8%,焚燒比例顯著低于前人提出的17%~22%[6,20],這可能與近年來我國秸稈禁燒力度不斷加大、秸稈綜合利用率顯著提高有關。同時根據秸稈焚燒排放因子計算出總碳排放量約為3450萬t,結合每噸標煤CO2排放因子,相當于4560萬t標煤釋放碳量。因此,進一步推動秸稈實現全量利用,對于促進低碳農業發展,應對氣候變化有著十分重要的意義。此外,對于衛星遙感不可辨識的分散的小火點,未來還應在秸稈焚燒較為嚴重的地區運用實地調查的方法,對其焚燒量、火點分布、焚燒排放特征等進行進一步研究,從而更加準確地分析我國農作物秸稈的焚燒情況。

|