|

曹志宏1,黃艷麗2,郝晉珉3

(1.鄭州輕工業(yè)學(xué)院經(jīng)濟與管理學(xué)院,河南鄭州425000;2.河南理工大學(xué)測繪與國土信息工程學(xué)院,河南焦作454000;3.中國農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院,北京100193)

摘要:由于作物秸稈類型不同,其營養(yǎng)成分和利用價值也不同,因此僅根據(jù)草谷比系數(shù)法以質(zhì)量形態(tài)衡量其利用價值,難以全面直接地反映秸稈資源的多種利用價值。為綜合定量評價不同利用方式下我國作物秸稈資源的各種利用價值,依據(jù)能量流動定律,構(gòu)建作物秸稈多適宜性綜合統(tǒng)一評價體系。結(jié)果表明:①以質(zhì)量、能量和谷物當(dāng)量3種形態(tài)綜合核算我國秸稈資源量,其計量結(jié)果年際變化趨勢較為一致,并且能量和谷物當(dāng)量形態(tài)更能直接體現(xiàn)秸稈資源能源化和飼料化的實際利用價值;②1991一2015年我國作物秸稈資源利用價值總量整體上升,至2015年我國作物秸稈肥料化、基料化和原料化形態(tài)質(zhì)量為6.88×1011kg,能源化利用價值為8.89×1018J,適宜飼料化的作物秸稈資源利用量為6.26×1011kg谷物當(dāng)量,折合當(dāng)年全國糧食總產(chǎn)量的100.66%,因此秸稈飼料化具有較高的利用價值,并且符合當(dāng)前我國“糧改飼”農(nóng)業(yè)改革發(fā)展方向;③我國各地秸稈資源量在空間上呈現(xiàn)出顯著的地域邊緣屬性,秸稈資源豐富地區(qū)主要集聚在華北、東北和長江中下游地區(qū)。研究顯示,就作物秸稈主要利用方式而言,飼料化具有相對較高的適宜性和利用價值,但是由于經(jīng)濟收益、經(jīng)營規(guī)模和市場供需不對稱等原因,當(dāng)前農(nóng)戶秸稈飼料化的意愿不高,可利用經(jīng)濟和政策等措施引導(dǎo)該產(chǎn)業(yè)有序開展。

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生物質(zhì)資源量中近一半養(yǎng)分存儲在作物秸稈中,我國作物秸稈資源豐富,但是長期以來大量的秸稈被丟棄、焚燒或處于其它低效利用狀態(tài)。秸稈資源沒有得到充分合理的利用,不僅給農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境帶來巨大壓力,而且農(nóng)業(yè)資源的不充分利用,也是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟低效和農(nóng)民收人增長緩慢的重要原因。秸稈資源利用價值與其數(shù)量密切相關(guān),國內(nèi)外不乏有關(guān)秸稈資源數(shù)量估算及其綜合利用等方面的研究。國外學(xué)者一般根據(jù)作物產(chǎn)量、草谷比系數(shù)及其含水率的關(guān)系推算秸稈質(zhì)量,如Diep等[1-2]依據(jù)此法分別估算了越南和美國加州等地的秸稈數(shù)量以研究其生物能源開發(fā)潛力。國內(nèi)學(xué)者目前普遍采用作物產(chǎn)量及其草谷比之積間接核算秸稈資源數(shù)量,也被稱為草谷比法,當(dāng)前農(nóng)作物秸稈資源量核算方法涉及到秸稈資源的理論資源量[3-9]、可收集量[10-11]和利用潛力[12-13]3個層次,相對而言,秸稈利用潛力與秸稈資源實際利用價值更加接近。

就秸稈用方式而言,當(dāng)前國內(nèi)外各界學(xué)者進行了大量研究,主要以秸稈焚燒污染[14]、秸稈還田[15]、工業(yè)原料[16]、氣態(tài)燃料[17]、液態(tài)燃料[18]、發(fā)電[19]、生物質(zhì)能源[20]和飼料養(yǎng)畜[21]等目的而對我國秸稈資源進行研究,整體而言,農(nóng)學(xué)專家比較側(cè)重秸稈還田,工學(xué)專家較為關(guān)注秸稈的發(fā)電和氣化,能源學(xué)家較為注重其生物能源利用價值,畜牧專家比較注重秸稈的飼料化的價值,缺乏基于統(tǒng)一視角評價秸稈多用途方式的利用價值比較。肥料化、飼料化、基料化、原料化和燃料化是目前秸稈資源綜合利用的主要方式,其中肥料化、基料化和原料化是利用秸稈資源的實物物質(zhì)形態(tài)價值[22-23],能源化是利用秸稈資源中所儲存的生物質(zhì)能源[24-25],而飼料化是利用秸稈資源在生態(tài)學(xué)食物鏈上所蘊涵的再生產(chǎn)能力[26],因此眾多學(xué)者以質(zhì)量形態(tài)核算秸稈資源數(shù)量,僅能直接反映秸稈資源肥料化、基料化和原料化的物資利用潛力,難以綜合直觀反映其能源化和飼料化的利用價值,導(dǎo)致其核算結(jié)果缺乏多適宜性和可比性[27-28]。由于秸稈類型不同,其組成成分和利用價值也不同,當(dāng)前以質(zhì)量形態(tài)表示秸稈多種利用價值具有一定的局限性,因此秸稈資源利用價值核算不僅要考慮到秸稈資源的品質(zhì)和數(shù)量,而且要兼顧到秸稈利用方式的多樣性。研究基于質(zhì)量、能量和谷物當(dāng)量3種形態(tài)構(gòu)建秸稈資源適宜利用的統(tǒng)一評價體系,根據(jù)秸稈資源實物、能源和飼料化的資源利用價值的對比分析,判別作物秸稈的適宜利用方式,并利用空間分析技術(shù)探究我國作物秸稈資源利用價值的時空分布特征,其研究對我國當(dāng)前節(jié)糧畜牧養(yǎng)殖、糧改飼改革、農(nóng)業(yè)資源高效利用及其可持續(xù)性發(fā)展提供的一定參考依據(jù)。

1作物秸稈資源利用的估算

1.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源

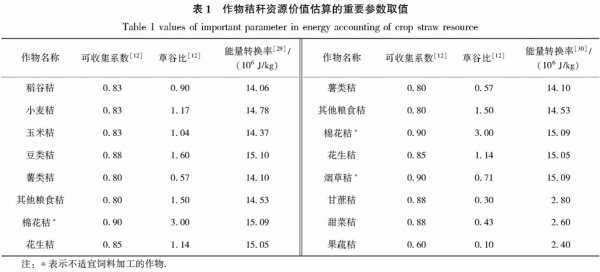

作物秸稈是指農(nóng)作物籽實收獲后的植株部分,是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式下的副產(chǎn)品,主要包括糧食、油料、糖料、果蔬、煙草和棉麻類等,其中前四項是適宜飼料加工的作物,其基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來自于1992—2016年《中國統(tǒng)計年鑒》,各草谷比和能量轉(zhuǎn)換率折算參數(shù)借鑒已有研究[28],詳見表1。

1.2作物秸稈資源利用的估算體系

1.2.1質(zhì)量形態(tài)秸稈資源量估算

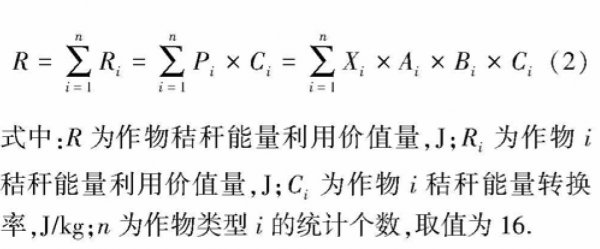

秸稈理論資源量是指某地每年可能生產(chǎn)的最大資源量,其核算值可根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品及其秸稈草谷比的數(shù)量關(guān)系間接計算;可收集量是在理論資源量中扣除在收割、收集和運輸過程的損失,從田間可供利用的實際收集數(shù)量,可以質(zhì)量實物形態(tài)反映秸稈肥料化、基質(zhì)化和原料化的利用價值,計算公式和相互關(guān)系如下:

1.2.2能量形態(tài)秸稈資源量估算

由于各種作物秸稈的有機成分不同,其所包含的生物熱能儲存量差異相對較大,而能量是生態(tài)經(jīng)濟系統(tǒng)中秸稈能量化和飼料化的物質(zhì)相互轉(zhuǎn)化的重要依據(jù),因此秸稈能量利用價值量可根據(jù)下面的公式進行核算:

1.2.3谷物當(dāng)量形態(tài)秸稈資源量估算

谷物當(dāng)量能以標(biāo)準(zhǔn)形態(tài)統(tǒng)一量化居民食物消費在生產(chǎn)過程中直接和間接的飼料消耗量,谷物當(dāng)量標(biāo)準(zhǔn)形態(tài)可直觀反映作物秸稈作為飼料在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)食物鏈上的利用價值,其數(shù)值核算可通過適宜飼料加工作物秸稈的能量利用價值量與谷物的能量轉(zhuǎn)化率之商獲得,其計算公式如下:

2我國秸稈資源資源量估算

2.1我國作物秸稈資源量核算

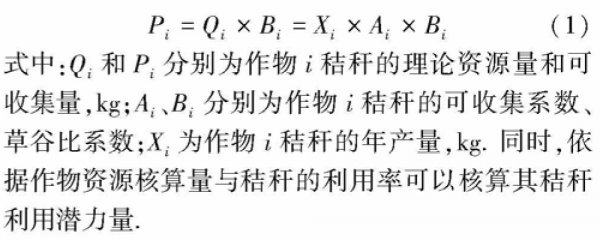

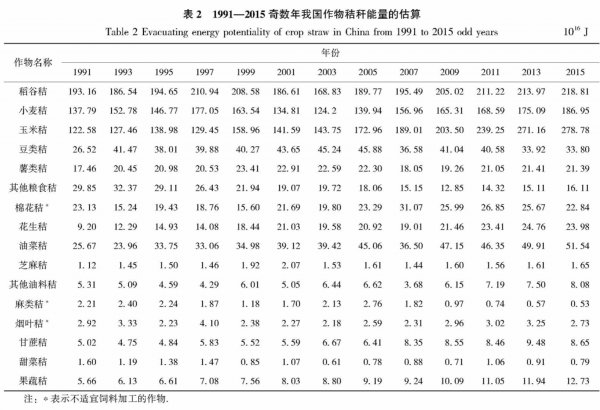

依上述公式中的數(shù)量關(guān)系,根據(jù)我國1991一2015年各類作物農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量、其草谷比[19,30]和能量轉(zhuǎn)換率[20,31]計算其秸稈能量利用價值量,計算結(jié)果如表2所示。

作物秸稈和籽粒一樣都是重要的農(nóng)產(chǎn)品,因此其秸稈的充分利用與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率息息相關(guān),當(dāng)前作物秸稈的利用率為76.10%[11],經(jīng)核算1991—2015年農(nóng)作物秸稈資源量呈現(xiàn)整體不斷增長態(tài)勢,其肥料化、基料化和原料化的利用潛力處于1.10×1011?1.64×1011kg;能源化的利用潛力處于1.45×1018?2.13×1018J之間;其適宜飼料化的秸稈能量處于1.39×1018?2.06×1018J之間,可折算1.01×1011?1.50×1011kg谷物當(dāng)量標(biāo)準(zhǔn)飼料,因此我國作物秸稈資源具有重大綜合利用價值。

就其內(nèi)部結(jié)構(gòu)而言,稻谷、小麥和玉米等糧食秸稈占絕大比例,2015年低3類作物秸稈占秸稈質(zhì)量、能量和谷物當(dāng)量形態(tài)總量的比例分別為69.18%、76.78%和79.30%,因此我國秸稈資源的整體利用狀況與大宗作物糧食生產(chǎn)的狀況密切相關(guān),且隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進,我國大宗作物糧食生產(chǎn)基本可以實現(xiàn)機械化,秸稈利用在時間和操作技術(shù)上具有較強利用優(yōu)勢。

2.2各地作物秸稈資源量核算

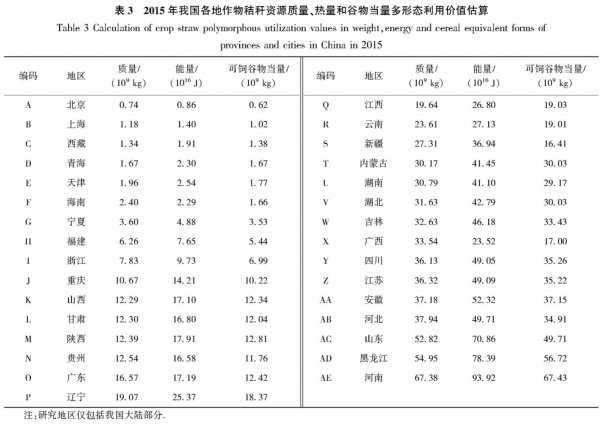

同樣按照1.2.1至1.2.3節(jié)的計量方法,核算質(zhì)量、能量和谷物當(dāng)量3種形態(tài)下2015年我國各地作物秸稈資源量,整體而言,我國各地秸稈資源多種形態(tài)的核算值量表現(xiàn)出一致性,其計算結(jié)果如表3所示。

3我國作物秸稈資源量時空變化趨勢分析

3.1時間變化趨勢特征

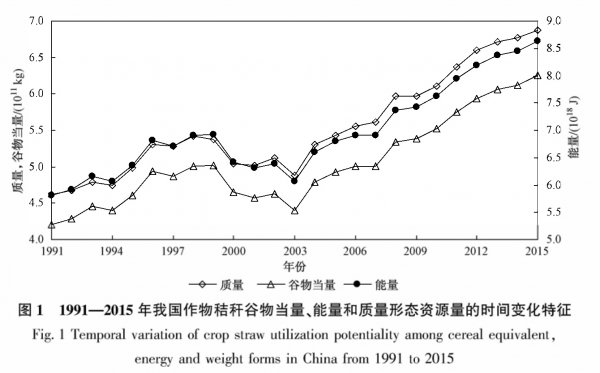

圖1為1991一2015年我國作物秸稈谷物當(dāng)量、能量和質(zhì)量3種形態(tài)下其資源量的時間變化,從變化趨勢而言,1991一2015年谷物當(dāng)量、能量和質(zhì)量3種形態(tài)下我國作物秸稈資源量呈現(xiàn)出相同的增長態(tài)勢,說明能量和谷物當(dāng)量形態(tài)核算作物秸稈資源量的科學(xué)性和有效性,且二者能更好地直接體現(xiàn)秸稈資源能源化和飼料化的利用價值。從變化階段上看,我國農(nóng)村實行的家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制,極大地解放農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力,農(nóng)業(yè)產(chǎn)出不斷增加,因此1991一1998年其秸稈產(chǎn)量也持續(xù)增長;1999一2003年農(nóng)產(chǎn)品價格低迷,極大挫傷了農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性,秸稈產(chǎn)量隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)出的減少而降低;但自2004年,國家實施農(nóng)業(yè)補貼等一系列惠農(nóng)政策,大幅度提高了農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性,并實現(xiàn)了13a連增。至2015年,我國作物秸稈能量總量達(dá)到歷年的最高水平,其質(zhì)量和能量核算數(shù)值分別為6.88×1011kg和8.89×1018J,其中適宜飼料化的秸稈部分占總量的97.07%,可折合6.26×1011kg谷物當(dāng)量,并且由于麻類、煙草和棉花等秸稈量近年來變化不大,可適宜飼料化的秸稈資源量呈現(xiàn)逐漸增長趨勢。

3.2利用方式價值的差異性

肥料化、原料化和基料化通常直接利用秸稈資源所含有的纖維等實體性物,一般利用其質(zhì)量形態(tài)反映其利用價值,至2015年,我國作物秸稈實物形態(tài)資源總量和利用潛力分別為6.88×1011和1.64×1011kg。能源化通常指作物秸稈所儲存能量,一般利用其能量形態(tài)反映其實際利用價值,目前發(fā)電、氣態(tài)和液態(tài)燃料等生物能源開發(fā)是作物秸稈綜合利用的重要途徑,2015年我國秸稈資源能源總量和利用潛力分別為8.89×1018和2.09×1018J,按照單位質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)煤熱量2.93×107J/kg,分別可折算其相當(dāng)于3.04×1011和7.25×1010kg標(biāo)準(zhǔn)煤,僅分別相當(dāng)于當(dāng)年能源消費總量的7.06%和1.69%,可見秸稈能源化的利用價值相對較弱。飼料化通常指作物秸稈所儲存生物質(zhì)能量的再生產(chǎn)能力,一般以谷物當(dāng)量形態(tài)直接反映其實際價值,據(jù)核算2015年秸稈適宜飼料加工的秸稈利用潛力能量為2.06×1018J,糧食的能量轉(zhuǎn)換率為1.38×107J/kg[22],按此估算其秸稈資源總量和利用潛力可以折合6.26×1011和1.50×1011kg谷物當(dāng)量,分別相當(dāng)于當(dāng)年全國糧食總產(chǎn)量的100.66%和24.06%,按照2015年糧食單產(chǎn)水平,農(nóng)業(yè)綜合利用模式下秸稈飼料化利用潛力相當(dāng)于增加糧食播種面積3.99×107h㎡,仍具有較高利用價值。由此可見,秸稈能源化的利用價值較弱;根據(jù)《“十二五”農(nóng)作物秸稈綜合利用實施方案》,我國作物秸稈作為食用菌栽培基料和作為造紙等工業(yè)化生產(chǎn)原料的需求量較少,并且由于蟲害等原因作為肥料還田的比例也較少,三者分別占全國作物秸稈總量的2.6%、2.6%和15.6%[11],秸稈實物利用價值有限,僅占秸稈總量的5.2%,作為肥料秸稈還田是當(dāng)前重要的利用方式。為避免秸稈資源的過度還田對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的影響和資源的浪費,學(xué)者也在不斷對秸稈還田的數(shù)量進行積極探索研究;而秸稈養(yǎng)畜延伸養(yǎng)殖廢棄物的資源化利用產(chǎn)業(yè)鏈條,實現(xiàn)秸稈養(yǎng)殖、秸稈還田與能源生產(chǎn)的相互耦合與和諧共生,充分發(fā)揮物質(zhì)和能量的最大利用潛能,當(dāng)前秸稈資源利用方式中飼料化的比例為31.90%[11],按此比例2015年全國秸稈飼料化利用量達(dá)2.00×1011kg谷物當(dāng)量。

綜合以上分析,當(dāng)前全國秸稈實用形態(tài)利用量較小,約僅占當(dāng)前秸稈總量的5.2%,實物形態(tài)秸稈利用方式需求有限;計量能量狀態(tài)秸稈核算結(jié)果為8.26×1018J,可轉(zhuǎn)化能量僅相當(dāng)于2015年能源消費總量的7.06%,相對全國能源需求總量較小,而且在此過程也會消耗大量能耗;而谷物當(dāng)量狀態(tài)下評價適宜飼料化秸稈總量為6.26×1011kg,相當(dāng)于當(dāng)年全國糧食總產(chǎn)量的100.66%,具有相對較高的利用價值,同時秸稈飼料化可兼顧秸稈飼料化、能源化和肥料化3種利用價值。因此經(jīng)過適宜性評價,作者認(rèn)為秸稈養(yǎng)畜飼料化具有較高的利用價值優(yōu)勢,應(yīng)當(dāng)是秸稈資源綜合利用的首要利用方式,也有意于論證當(dāng)前以玉米青貯全株收獲為代表的“糧改飼”農(nóng)業(yè)改革的科學(xué)性和適宜性,也有利于緩解我國糧食庫存壓力和飼草資源相對緊缺的局面。

3.3資源利用價值的空間布局變化特征

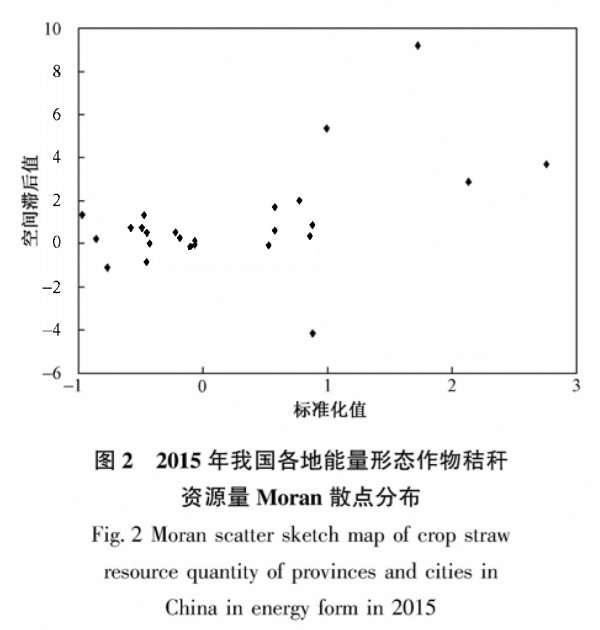

根據(jù)表3計算結(jié)果,各地谷物當(dāng)量、能量和質(zhì)量形態(tài)的秸稈資源量的高低較為一致,因此該文僅以其能量形態(tài)的空間關(guān)系分析其空間演變特征。經(jīng)核算我國各地秸稈資源能量的全局空間自相關(guān)Moran指數(shù)為0.21,其檢驗系數(shù)為1.80,大于0.1顯著水平下的臨界值1.64,說明我國各地秸稈資源利用量在空間上整體呈現(xiàn)出顯著的地域邊緣屬性,即地域秸稈資源量較高地區(qū)的周邊地區(qū)其秸稈資源量也較高;反之亦然,具有顯著地域空間集聚特征。為了分析其內(nèi)部空間格局特征,利用局部空間自相關(guān)系數(shù)反映各地秸稈資源量差異,并制作其Moran散點分布圖(見圖2)。

根據(jù)2015我國各地秸稈資源利用價值局部自相關(guān)Moran散點分布圖,可劃分為以下4種類型:①位于HH第一象限的9個省市,屬于地區(qū)自身資源量高且其周圍資源量亦高的地區(qū),分別包括河南、黑龍江、山東、江蘇、安徽、河北、吉林、內(nèi)蒙古和湖北等,雖然其土地面積僅占全國土地面積的28.78%,但適宜飼料化的秸稈數(shù)量占全國總量的59.99%,主要集中分布在東北和華北地區(qū);②位于LH第二象限的14個省市,屬于地區(qū)自身資源量低但其周圍資源量高的地區(qū),屬于秸稈資源量高值與低值過渡區(qū),包括甘肅、青海、陜西、西藏、寧夏、四川、重慶、云南、湖南、貴州、福建、廣東、天津和北京等省市;③位于LL第三象限的5個省市,屬于地區(qū)自身資源量低且其周圍資源量亦低的地區(qū),分別是遼寧省、江西省、山西省、浙江省和上海市;④位于HL象限的2個省,屬于地區(qū)自身資源量高但其周圍資源量低的地區(qū),分別是位于江漢平原和成都平原上的湖南省和四川省,其分別其種植業(yè)發(fā)達(dá)。整體而言,我國各地秸稈資源量表現(xiàn)出較為明顯的空間分異格局,我國秸稈資源量主要呈現(xiàn)出南北和東西差異,相對而言,東部和北部地區(qū)的秸稈資源量高于西部和南部地區(qū),秸稈資源儲量最豐富的11省份處于HH第一象限和HL第四象限,其土地面積占全國總量的36.15%,而其秸稈量卻占全國總量的70.30%,因此這些省市是我國秸稈資源綜合利用的重點區(qū)域。

3.4促進秸稈資源適宜利用的措施

作物秸稈利用方式的多用途性決定了秸稈利用的多適宜性,通過上文分析可知我國秸稈飼料化具有相對較高的利用價值。秸稈飼料化是一種節(jié)糧、保護環(huán)境和擴大農(nóng)業(yè)就業(yè)的有效方法,可通過牲畜養(yǎng)殖“過腹”還田、沼氣發(fā)酵和肥料還田等途徑,完成農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的物質(zhì)循環(huán)利用,可取得較好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益,實現(xiàn)作物秸稈資源高效利用。事實上,20世紀(jì)80年代以前我國曾經(jīng)是秸稈飼料化程度較高的國家,當(dāng)時農(nóng)戶秸稈飼料化發(fā)展畜牧業(yè)主要是養(yǎng)殖役畜,但隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和機械化的不斷拓展,役畜逐漸被農(nóng)業(yè)機械取代,畜牧養(yǎng)殖發(fā)展主要以肉畜養(yǎng)殖為主,當(dāng)前由于受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)價值觀念、經(jīng)濟收益、經(jīng)營規(guī)模、市場流通障礙、加工技術(shù)、運輸收集和適口性等多因素影響,農(nóng)戶秸稈飼料化發(fā)展草食畜產(chǎn)品養(yǎng)殖的動力不強。市場經(jīng)濟條件下促進秸稈資源適宜利用,一是利用經(jīng)濟手段促進農(nóng)戶降低飼料化成本和增加收益,二是利用扶持政策和引導(dǎo)措施提高農(nóng)戶飼料化的意愿。同時,隨著我國糧食生產(chǎn)能力的提升,糧食生產(chǎn)相對過剩,各地嘗試以玉米青貯全株利用為代表的“糧改飼”農(nóng)業(yè)改革,也是不斷探索秸稈飼料化新途徑的結(jié)果,不僅可改善當(dāng)前我國糧食供過于求的沉重壓力,增加農(nóng)產(chǎn)品的有效供給,而且還可改善傳統(tǒng)秸稈飼料化適口性差等缺點,因此,國家政府對其不僅要在技術(shù)上給予支持和推廣,而且在經(jīng)濟上要給予一定的扶持力度,制定合理的收購利用政策,使農(nóng)戶從中獲利,以調(diào)動農(nóng)戶生產(chǎn)和參與其貿(mào)易的積極性。

4結(jié)論

a)以質(zhì)量、能量和谷物當(dāng)量形態(tài)綜合核算我國秸稈資源量,三者核算結(jié)果的變化趨勢整體呈現(xiàn)相同態(tài)勢,計算過程和核算結(jié)果科學(xué)有效,并且以質(zhì)量、能量和谷物當(dāng)量三種形態(tài)構(gòu)建秸稈資源適應(yīng)性評價統(tǒng)一體系,能直接綜合反映秸稈資源的實物、能源和飼料化的實際利用價值,更適宜秸稈資源利用的多用途性。

b)近年來我國作物秸稈資源量整體上表現(xiàn)出逐年上升的趨勢,至2015年我國質(zhì)量形態(tài)的作物秸稈實物資源量為6.88×1011kg,當(dāng)前實物形態(tài)秸稈利用量僅占總量的5.2%[11];能量狀態(tài)的核算結(jié)果為8.89×1018J,所含生物能僅相當(dāng)于當(dāng)年能源消費總量的7.06%;適宜飼料作物秸稈資源量折合6.26×1011kg谷物當(dāng)量,相當(dāng)于2015年全國糧食總產(chǎn)量的100.73%。通過上述對比分析,筆者認(rèn)為作物秸稈實物利用發(fā)展空間有限,能源化利用價值相對較弱,而秸稈飼料化可兼顧秸稈資源飼料化、能源化和肥料化實現(xiàn)農(nóng)業(yè)資源綜合利用,并且在資源利用價值上具有較高的相對優(yōu)勢。

c)我國各地秸稈資源在空間上呈現(xiàn)出顯著的地域邊緣屬性和空間集聚特征,高產(chǎn)區(qū)主要集聚在東北、華北和長江中下游平原,秸稈資源最豐富的11省市土地面積占全國總量的36.15%,而其秸稈量高達(dá)全國總量的70.30%,在空間布局上整體而言,東部和北部地區(qū)作物秸稈資源量高于西部和南部地區(qū),秸稈資源豐富的地區(qū)也是我國秸稈資源綜合利用工作的重點區(qū)域。

|