|

于法穩1,2,楊果3

(1.中國社會科學院農村發展研究所,北京100732;2.中國社會科學院生態環境經濟研究中心,北京100732;3.重慶社會科學院農村發展研究所,重慶400020)

摘要:農作物秸稈作為可再生的生物質能源,實現其資源化利用具有重要意義。文章對農作物秸稈生產量進行了匡算,并分析了農作物資源化利用的現狀,在此基礎上,從政策、經濟、技術及認知層面剖析秸稈資源化利用面臨的困境,并提出了如下對策:一是逐步完善促進農作物秸稈資源化利用的政策;二是根據不同區域特點,有針對性開展農作物秸稈資源化利用技術及產品的研究及開發;三是以綠色發展理念為指導,強化對農作物秸稈資源化利用的系統認知;四是加強對農作物秸稈資源化利用相關主體意愿的調查研究。

農作物秸稈是作物生長過程中通過光合作用形成的重要生物資源。隨著科學技術的進步以及農民生活水平的提高,農作物秸稈不再僅僅用作肥料、飼料、燃料,其利用領域得到極大的拓展。我國政府高度重視農作物秸稈利用問題并采取了一系列技術、經濟、政策等措施,一方面是推動農作物秸稈的資源化利用,另一方面則是嚴禁農作物秸稈的焚燒。早在2008年,國務院辦公廳就印發了《關于加快推進農作物秸稈綜合利用的意見》(國辦發[2008]105號);2011年,國家發展改革委、農業部、財政部又聯合出臺了《關于印發“十二五”農作物秸稈綜合利用實施方案的通知》(發改環資[20l1]2615號);2015年,國家發展改革委、財政部、農業部、環境保護部四部委又聯合出臺了《關于進一步加快推進農作物秸稈綜合利用和禁燒工作的通知》(發改環資[2015]2651號),對農作物秸稈綜合利用和禁燒等工作進行了具體部署。

農村改革40年來,我國農業迅猛發展,隨之而來的是農作物秸稈產量的快速增加,在此過程中,由于農村經濟的發展,農民收入水平的提高,廣大農村居民在生產、生活中對農作物秸稈的燃料化、飼料化、肥料化利用程度逐步下降,進而導致了區域農作物秸稈過剩現象日益普遍。特別是在每年夏收、秋收季節,一些地方秸稈焚燒造成的嚴重污染問題,已引起了全社會的廣泛關注。正是基于此,本文對農作物秸稈資源化利用中的相關問題進行研究,在分析農作物秸稈產生及資源化利用現狀的基礎上,剖析了目前存在的困境,提出了實現農作物秸稈資源化利用的對策。

一、農作物秸稈產生及資源化利用的現狀分析

農作物秸稈是在農業生產過程中,通過光合作用形成的生物資源。隨著農業的發展,農作物秸稈的產生量將會持續增加。從農業生態系統學原理來講,農作物秸稈資源化利用方式直接決定著系統的物質循環能否實現,不同的方式可能會影響到耕地土壤肥力的保持,以及環境質量的健康等。本部分重點對我國農作物秸稈產生量進行匡算,分析其區域及其結構特征,并對資源化利用現狀進行描述。

(一)農作物秸稈產生量及區域分布

1.農作物秸稈產生量的匡算方法

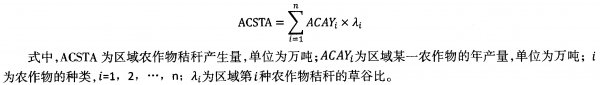

已有文獻對農作物秸稈產生量的計算,采取的是以某種農作物的年產量以及谷草比,二者的乘積即為該作物的秸稈產量。據此,將區域所有農作物種類的秸稈數量相加,即為區域農作物秸稈產生量,公式表達如下:

2.農作物秸稈產生量的匡算結果

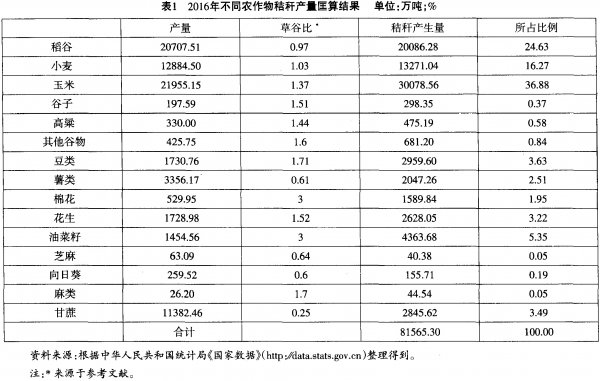

根據上述公式,采取國家統計局的國家數據,選擇了l5種農作物,對1996年以來不同年份全國農作物秸稈產生量進行了匡算。從表1可以看出,2016年全國農作物秸稈產量為81565.30萬噸,其中,水稻、小麥、玉米三種作物秸稈量所占比例較大,分別為24.63%、16.27%、36.88%,三者所占比例之和達到了77.78%。

由于農業生產受自然因素影響較大,產量在一定程度上具有波動性,為了消除這種波動性,采取不同時期5年的平均值來匡算秸稈產量,不同時期農作物秸稈產量匡算結果見表2。從中可以看出,從“九五”期間到“十二五”期間,總體上來看,農作物秸稈產量是增加的,增長率為27.24%。從水稻、小麥、玉米三種主要的農作物秸稈變化來看,都是增加的,增長率分別為4.35%、10.71%、76。54%。而棉花、花生、油菜籽、向日葵、甘蔗等農作物秸稈產量也是增加的,但總體上由于它們所占比例較低,對秸稈總產量的影響不是太大。另外,谷子、高粱、其他谷物、豆類、薯類、芝麻、麻類等農作物秸稈是減少的,這也與農業種植業結構調整緊密相連,導致了農作物多樣性越來越低。

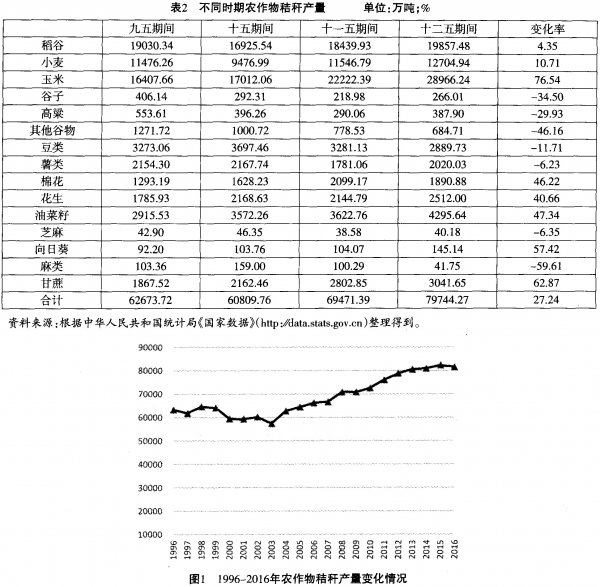

圖1是1996年以來農作物秸稈產量變化情況。從中可以看出,農作物秸稈產生量呈現出明顯的變化特征。1996-2003年農作物秸稈產生量總體上呈現下降態勢,此后呈現出明顯的遞增態勢。在遞減階段,從1996年的63291.70萬噸下降到2003年的57355.64萬噸,下降了5936.06萬噸,減少9.38%。

農作物秸稈產生量的變化,與糧食產量的變化趨勢表現出相同的特點。眾所周知,1996年我國糧食產量首次突破萬億斤大關,達到了50454萬噸,而在1995~1998年期間,我國凈進口糧食250億公斤,期間糧食總供給量大于需求量,出現了一定程度的結構性過剩。受其影響,1997~2000年糧食市場零售價格持續走低,再加上受農藥、化肥等農業生產資料價格上漲的影響,糧食生產成本持續上升。由此導致了1999年以來,全國糧食播種面積連續5年的下降,糧食總產量持續4年下降,到2003年糧食產量下降到了43070萬噸,低于49000萬噸的安全警戒線。糧食產量的持續下降,引起了黨和國家對糧食安全的高度關注,并自2004年開始出臺中央一號文件,一直持續到2018年。

3.農作物秸稈生產量的區域分布特點

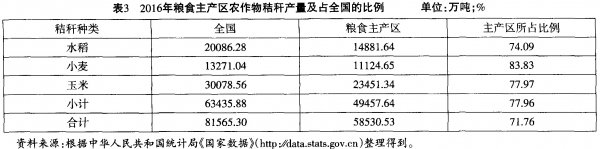

從前面的分析已經了解到,農作物秸稈產生量與糧食產量緊密相連。由于不同省市區農業生產的功能不同,那么農作物秸稈產生量勢必具有明顯的差異性。正是如此,這里主要分析我國l3個糧食主產區農作物秸稈產生量以及主要農作物秸稈產生量占全國農作物秸稈的比例。從表3可以看出,2016年13個糧食主產區農作物秸稈總量為58530.53萬噸,占全國農作物秸稈量的71.76%。從水稻、小麥、玉米3種主要農作物秸稈量來看,糧食主產區占全國相應秸稈量的比例為77.96%;從農作物種類來看,水稻秸稈量所占比例為74.09%,小麥秸稈量所占比例為83.83%,玉米秸稈量所占比例為77.97%。

從表4可以看出,農作物秸稈量占本區域秸稈總量的比例處于前3位的省分別是河南省(13.19%)、黑龍江省(12.60%)、山東省(10.50%),后3位的省分別是江西省(4.10%)、遼寧省(4.58%)、湖北省(5.99%)。13個糧食主產區水稻、小麥、玉米3種主要農作物秸稈量占本省農作物秸稈量的比例見表4。

(二)農作物秸稈資源化利用情況分析

我國農作物秸稈資源量大,而且地域分布較廣。農作物秸稈作為生物質資源,對其資源化利用一方面避免了資源的浪費,另一方面可以減少焚燒和廢棄秸稈引起的環境污染和溫室氣體排放,提升農村環境質量。當前,農作物秸稈利用途徑或者領域主要包括5個方面。

1.秸稈還田:提高土壤有機質

2016年,我國農作物秸稈實現還田30994.81萬噸。調研發現,秸稈還田有多種方式,不同區域具有顯著的差異性。最直接的還田方式以機械粉碎、覆蓋、留高茬還田等為主。農作物秸稈還田起初得到廣泛認可,基于兩個方面的原因:一是可以減少將秸稈從田間收集、運輸出來的勞動力投入;二是農作物秸稈還田,在一定程度上可以提高土壤有機質含量,改善土壤結構,提高土壤肥力。但這種物理方式在一些高寒地區適應性不好,短期內秸稈難以腐爛,影響了耕作。因此,應推廣一些間接還田和秸稈生化腐熟還田技術等方式的推廣及應用。

2.能源利用:助力環境改善

對廣大農村而言,農作物秸稈一直是農村傳統的生活能源。2016年,用作燃料的農作物秸稈量為13866.1萬噸。農作物秸稈作為一種清潔的可再生的生物質能源,不僅在農村生活能源利用中具有重要的作用,而且可以降低對煤炭、石油等不可再生能源的消耗。近年來,農作物秸稈作為能源利用的一些新型技術不斷出現,如秸稈的氣化、秸稈的液化等技術。農作物秸稈能源化利用,不僅節約了生活成本,更有助于農村人居環境的改善。

3.飼料化利用:節約糧食消耗

農作物秸稈是農作物生長過程中,通過光合作用形成的有機質,具有很高的營養價值,因此可以作為養殖業飼料。2016年,用作飼料的農作物秸稈量為11419.14萬噸。有關研究表明,通過加工可以成為牲畜適口為飼料的秸稈比重達到85.67%(李海亮等,2017),在很大程度上彌補了因草地面積縮小退化導致的飼料供應不足。此外,農作物秸稈的飼料化可節約大量糧食,解決畜牧業原料不足的難題。

4.基料化利用:開辟秸稈利用新領域

眾所周知,農作物秸稈含有食用菌生長所需要的碳、氮及礦物質等營養素,越來越多的農作物秸稈通過機械粉碎或者整體作為培養食用菌的基料。不僅僅可以作為食用菌種植的基料,而且可以作為一些中藥材種植的基料,為農作物秸稈利用開辟了新的領域。當前,農作物秸稈作為基料的比例依然很低。

5.原料化利用:提升秸稈的價值

從傳統意義上來講,造紙工業往往多以農作物秸稈作為主要原料。但隨著技術的不斷進步,農作物秸稈的原料化使用的范圍不斷拓展,逐漸成為建筑裝飾、包裝、生產工業以及編織業等多個行業的原料。

依據已有研究文獻,當前農作物秸稈焚燒量依然占27%,2016年為22022.63萬噸,不僅是資源的巨大浪費,而且也成為環境影響的重要原因之一。

二、農作物秸稈資源化利用的困境剖析

在國家層面,農作物秸稈資源化利用已經成為國家行動,但總體上表現為政府“熱”,而參與主體“冷”的特點,進一步推動農作物秸稈資源化利用還面臨著政策、經濟、技術、認知等層面的困境。本部分對4個方面的困境進行剖析,以期為探索農作物秸稈資源化利用對策提供方向。

(一)政策層面的困境

為了實現農作物秸稈資源化利用,國家采取了生態補償或者財政補貼等政策措施,取得了一定的成效,但與預期的目標還存在一定的差距。調研發現,國家對農作物秸稈資源化的財政補貼措施,由于補貼的農作物種類有限、金額有限、區域有限,關鍵是補貼的重點對象也不在農戶(鄭軍等,2012)。因此,國家推動農作物秸稈資源化利用的政策措施,難以對農民形成有效的經濟激勵。

此外,在國家層面上還沒有建立促使農作物秸稈資源化利用的生態補償機制。一是對農作物秸稈資源化利用本身沒有進行生態補償,在一定程度上也影響了農作物秸稈的資源化利用率。二是生態補償沒有考慮到農作物秸稈資源化利用帶來的生態效益的大小,補償標準缺乏一定的科學性。事實上,目前還沒有真正認識到農作物資源化利用的生態效應功能的發揮,因此,難以出臺系統有效的生態補償機制。

(二)經濟層面的困境

從理論上講,在沒有外部干預的條件下,市場體系的自發形成需要兩個充分必要條件:一是市場上存在有效供給與有效需求,二是交易費用低于需求價格與供給價格之差。從實踐來看,農作物秸稈資源化利用的市場參與主體至少包括三個:供給者(農作物秸稈的生產者,包括農戶、農場主以及農業生產企業等)、需求者(農作物秸稈及其加工品或轉化品的消費者,包括城市消費者、農戶、農場主和農業生產企業等)、中間參與者(農作物秸稈的技術研發企業、流通業者等)。其中,供給者與需求者可以提供的有效供給規模和有效需求規模決定了農作物秸稈資源化利用的潛在市場飽和容量;而中間參與者,尤其是農業秸稈資源化利用的技術研發部門,則決定了交易費用的高低。要想實現農作物秸稈的有效利用,參與主體都能夠在此過程中獲利,而不能是某個主體僅僅依靠政府的財政補貼來推行,這樣才能夠實現農作物秸稈資源化利用的持續發展。

(三)技術層面的困境

當前,農作物秸稈資源化利用的重點技術總體上來看是比較成熟的,特別是秸稈飼料化、肥料化、能源化利用、秸稈生物轉化為食用菌,以及秸稈的其它加工技術(鄭軍等,2012)。但是,在基層調研發現,區域適宜性較強的農作物秸稈資源化利用技術及其產品普遍缺乏。從生態學角度而言,農作物秸稈還田可以提高土壤有機質含量,改善土壤的結構特性,進而實現提高耕地生產率,改善農產品質量的目的。可以說,農作物秸稈還田是實現農業可持續發展的有效途徑之一。由于中國地域廣闊,溫度、水分、日照等氣候因素差異較大,特別是氣候因素差異較大的區域,在農作物秸稈資源化利用技術需求方面,勢必具有一定的差異。然而,現實中區域適宜性較強的技術及產品相對于需求而言嚴重不足(于法穩,2016)。在廣大農村地區,多采用機械粉碎方式,實現農作物秸稈的直接還田,而對促進農作物秸稈腐化的生物菌等微生物措施利用嚴重不足。而機械粉碎直接還田,在一些高寒冷地區適應性嚴重受限,由于農作物秸稈在短時期難以腐化,在一定程度上影響了農作物的播種以及種子的發芽率,對此農民的認可度有所下降,轉而采取直接焚燒。

(四)認知層面的困境

當前,對農作物秸稈資源化利用多是政府層面在積極推動,而其他主體還沒有參與進來,一個很重要的原因就是對農作物秸稈資源化利用缺乏全面的認識。突出表現在如下幾個方面:一是沒有全面認識到農作物秸稈所蘊含的巨大資源價值。農作物秸稈是作物在生長過程中,經過光合作用轉化而成的有機質,是具有較好利用前景的生物質能源;從土地生產率而言,秸稈也是農業生態系統的生物質產量,而且占據了很大的比例。二是沒有認識到秸稈對農田生態系統物質與能量循環的作用。從農田生態系統角度來看,農作物秸稈回歸土壤為分解者提供了豐富食物,保持了農田生態系統物質、能量的閉環循環,促進了土壤肥力維持、水土保持、環境安全等功能的發揮。三是對農作物秸稈焚燒帶來的生態危害性缺乏系統的認識。有關實驗研究結果表明:農作物秸稈焚燒使農田土壤水分損失65%一80%。特別是在北方干旱地區,將會導致土壤墑情的嚴重破壞;有關研究表明,農作物秸稈如果發生不完全燃燒,將產生大量的氮氧化物、二氧化硫、碳氫化合物及煙塵、氮氧化物和碳氫化合物等,對大氣造成嚴重的污染,進而加劇業已嚴重的霧霾程度。

三、實現農作物秸稈資源化利用的對策研究

要解決農作物秸稈資源化利用,杜絕秸稈焚燒問題,最根本的途徑就是系統認識農作物秸稈資源化利用的重要意義,為農作物秸稈資源化利用尋找有效出路,采取“疏”而不是“堵”的措施,并配以相應的技術作支撐,配套的政策措施作保障。

(一)逐步完善促進農作物秸稈資源化利用的政策

1.建立有效的生態補償機制,推動農作物秸稈的資源化利用

前面已經提到,我國不同區域實現農作物秸稈資源化利用的方式及途徑都有所差異,為此也產生不同的利用效果。要有效推動農作物秸稈資源化利用,一個有效途徑就是盡快構建農作物秸稈資源化利用的市場,并據此完善促進農作物秸稈資源化利用的相關政策、配套措施等。同時,根據農作物資源化利用的產品特性,建立一定的稅收政策,并且將符合條件的農作物秸稈資源化利用產品納入節能、環境標志等產品政府采購清單,鼓勵生產廠商推行農作物秸稈資源化利用。此外,還需要建立有效的生態補償機制,進一步推動農作物秸稈的肥料化、飼料化、原料化、能源化利用。

2.建立監測及信息公開制度,推動農作物秸稈禁燒

當前,可用于監測的現代先進技術較多,如現代信息技術、衛星遙感技術、無人機技術等,應將這些技術廣泛應用于農作物秸稈焚燒火點的監測,一方面高監測的精準性,另一方面提高監測時效性,以便及時采取精準措施;同時,及時將所監測到的詳細信息進行公開,并造成嚴重后果的燃燒行為實施嚴懲。

(二)根據不同區域特點,研究及開發農作物秸稈資源化利用的技術及產品

1.確定適應不同區域農作物秸稈資源化利用的重點領域

眾所周知,農作物秸稈資源化利用具有較強的區域性特點,即不同區域農作物秸稈利用的重點領域不同。為此,應結合區域農作物生產以及農業產業發展實際情況,確定不同區域農作物秸稈資源化利用的重點領域,并逐步完善區域農作物秸稈資源化利用的模式。

2.加強適應不同區域的農作物秸稈資源化利用的技術研究及產品開發

根據不同區域農作物秸稈資源化利用中存在的問題,開展有針對性的、區域適應性強的新技術、新方法的創新,特別是能促使農作物秸稈腐爛的微生物技術及產品的研究及開發,以便應用于高寒地區溫度較低的區域,為提高不同區域農作物秸稈資源化利用率提供技術支撐。

(三)以綠色發展理念為指導,強化對農作物秸稈資源化利用的系統認知

1.強化對農作物秸稈的資源性的宣傳引導

農作物秸稈作為可再生資源,具有廣闊的應用前景,各級政府應對其需要有清晰的認識,將其作為資源,而不能作為負擔。同時,各級部門應利用各種信息平臺,大力宣傳農作物秸稈的資源性特點,特別是農作物秸稈資源化利用對實現綠色發展,全面落實綠水青山就是金山銀山的重要意義,引動農作物資源利用實現更大突破。

2.力Ⅱ強農作物秸稈焚燒危害性的宣傳

采取面向基層,貼近農民,生動活潑的形式,大力宣傳農作物秸稈焚燒對身體健康、對大氣質量、對交通安全等存在的嚴重危害性,特別是農作物秸稈焚燒對土壤肥力保持、對農業可持續發展的重大影響。同時,可以采取現場演示的方式,讓廣大農村居民親身感受到農作物秸稈焚燒帶來的危害。此外,把國家有關農作物秸稈資源化利用的政策,當前已有的相關技術,以及其他地方農作物秸稈資源化利用的典型經驗和做法進行廣泛展示,以實現用技術指導群眾,用示范帶動群眾,用效益吸引群眾,逐步提高全社會對秸稈綜合利用的意識和自覺性的目的。

(四)加強對農作物秸稈資源化利用相關主體意愿的調查研究

1.調研農業生產主體對農作物秸稈資源化利用的意愿

實現農作物秸稈資源化利用是解決秸稈焚燒,推動農村生態環境綜合整治的有效措施。當前,農作物秸稈生產的主體,或者農作物秸稈的生產者包括三個層面:即小規模生產的農戶、中等規模生產的農場主以及大規模生產的農業企業,他們共同構成了農作物秸稈資源化利用市場體系的供給方。分析研究他們的生產行為,如生產什么?生產多少?如何生產?以及生態后果如何等等,以及他們對農作物秸稈資源化利用的意愿、技術與政策的需求等,需要進行大規模的基層調研,這是實施農作物秸稈資源化利用的關鍵。

2.調研政府對農作物秸稈綜合利用的態度及作用

對不同層面的政府及相關部門進行全面調研,重點調研政府對農作物秸稈資源化利用的總體思路、實施范圍、技術提供以及政策保障等,以及如何與農民、企業的需求實現銜接。在此基礎上,提出具有針對性的促進農作物秸稈資源化利用的政策措施。這種“自下而上”的問題解決方式,可能比夏收、秋收季節遍布在田間地頭的那些“地里冒煙,拘留十天,罰款二千”、“哪家地里冒煙***把你收監”等極端的口號有效。

3.調研企業在農作物秸稈資源化利用中的作用及需求

企業在農作物秸稈資源化利用中發揮著重要作用,應充分調研這些企業在農作物秸稈資源化利用中存在的問題、需求,以及推動農作物秸稈資源化利用的意愿等。

參考文獻

[1]韓魯佳,閆巧娟,劉向陽沖國農作物秸稈資源及其利用現狀[J].農業工程學報,2002,18(3):87—91.

[2]李海亮,汪春,孫海天.農作物秸稈的綜合利用與可持續發展[J].農機化研究,2017(8):256—262.

[3]于法穩.為秸稈綜合利用找出路[J].中華環境,2016(8):44—46.

[4]張國,逯非,趙紅.我國農作物秸稈資源化利用現狀及農戶對秸稈還田的認知態度[J].農業環境科學學報,2017(5):981—988

[5]鄭軍,史建民.我國農作物秸稈資源化利用的特征和困境及出路——以山東-r~J[J1.農業現代化研究,2012,33(3):354—358 |