|

余傳波,鄧建梅

(攀枝花學院生物與化學工程學院,四川攀枝花617000)

摘要:采用玉米秸稈為原料,先氫氧化鈉進行預處理后,再加人纖維素酶與酵母進行乙醇發酵。首先通過單因素試驗,確定了酵母菌接種量、發酵時間、發酵溫度、發酵pH四因素對乙醇的最佳影響程度。再采用四因素三水平的正交實驗確定發酵的最佳組合條件。結果表明,乙醇發酵最佳工藝條件為酵母接種量6環、發酵時間36h、溫度38℃、pH=4.8,此時乙醇濃度值為12.5432mg/mL。

煤、石油等化石燃料是人類重要的不可再生資源,隨著人類的不斷挖掘,這些不可再生能源將越來越少,有研究表明,40年后的原油產量將只有現在的五分之一[1]。那時,人類將面臨能源的挑戰,因此,尋找新型的可再生能源是人類的一大主題。乙醇是一種新型的干凈能源,可以作為汽油的最好替代燃料之一[2]。乙醇的生產和開發也不斷受到社會關注,大力生產燃料乙醇燃料也成為人類未來的發展方向。

中國是一個農業大國,如若把小麥、玉米等農作物進行燃料乙醇的生產,成本相對較高,約占總成本的80%[3]。所以,如果直接把糧食進行生產乙醇,必將導致人糧相爭的情況。然而,一般的農作物中含有大量的木質纖維素,而木質纖維素可以用于生產可再生資源[4],比如木質纖維素通過降解后轉化為葡萄糖,再通過微生物菌種發酵葡萄糖生成燃料乙醇[5],這樣使玉米秸稈、小麥秸稈等農作物變廢為寶,在開發新能源方面起著巨大的作用[6]。

在中國,大部分的玉米秸稈都是被焚燒、當作垃圾填埋或直接埋藏入土等方式進行處理,但這樣直接排入環境,這不僅浪費了資源,而且還造成了嚴重的大氣污染。如能充分利用玉米秸稈中的木質纖維素進行生產燃料乙醇,那樣可以生產新型能源,代替現在的一次能源。本實驗正是將廢棄的玉米秸稈收集,用于生產燃料乙醇,為開發清潔、無污染、可再生替代能源提供一定的基礎。

1實驗部分

1.1試驗材料

玉米秸稈,采自四川省攀枝花市新九鄉。

旋轉濃縮蒸發儀(PE-52AA)由上海青浦滬西儀器廠制造,循環水式真空泵(SHB-Ⅲ)由天津華鑫儀器廠制造,722可見光分光光度計來源于上海菁華科技儀器廠,超聲波清洗器(KH2200DB)昆山禾創超聲波儀器廠,氣浴振蕩恒溫培養箱(HZQ-Q)天津華鑫儀器廠。其他試劑均為分析純。

1.2實驗方法

1.2.1材料預處理

將采摘的玉米秸稈洗凈后晾干水分后剪成小段于40度烘箱中,干燥至恒重并粉碎40目篩網,用1.5%氫氧化鈉預處理后,備用。

1.2.2最適波長的確定

在10mL比色管中加3mL乙醇標液,再加入2mL的5%酸性重鉻酸鉀溶液,然后用蒸餾水定容至刻度線,于沸水浴中加熱10min,冷卻5min,倒入適量于比色皿中,在分光光度計上測量吸光值,分別測540nm、560nm、580nm、600nm、620nm、640nm、660nm、680nm波長時的吸光值,并作圖,以確定最佳測定波長。

1.2.3乙醇標的制

采用重鉻酸鉀定乙醇含量[7]。分別在10mL比色管中用移液***依次加入乙醇標液0,1.00,2.00,3.00,4.00,6.00,7.00,8.00mL,測定方法同1.2.2,并做出標準曲線。

1.2.4發酵液乙醇含量測定

取樣品0.5mL于10mL比色管中,方法同1.2.2。測定發酵液的吸光值,每組測定3次。

設乙醇標線函數為V=F(A),則乙醇濃度的計算公式為:C=V×b×q

其中C為乙醇濃度(mg/mL),V為每10mL溶液中乙醇標液體積(mL/10mL),q為乙醇標液濃(mg/mL)度,A為吸光值,b為稀釋倍數。

1.2.5單因素試驗

(1)最佳發酵溫度的確定:纖維素糖化液滅菌后,接種純化培養后的酵母,控制酵母接種量、發酵pH、發酵時間不變,設定發酵溫度26℃、29℃、32°C、35°C、38℃,發酵液離心后,用重鉻酸鉀分光光度法測定乙醇濃度。

(2)最佳發酵時間的確定:將采用控制變量法,控制其他可能影響的因素,設定乙醇發酵發酵時間12h、24h、36h、48h、60h,用分光光度計測定發酵液的乙醇吸光值,根據乙醇標線算出其濃度。

(3)最佳發酵pH的確定,控制其它變量因素,分別設定pH值為3.6、4.2、4.8、5.4、6.0,測定其中的發酵液中乙醇濃度。

(4)同樣采用控制變量法,在凈化的無菌工作臺上進行接種操作。設定接種量為3環、4環、5環、6環、7環,發酵后的乙醇濃度仍用重鉻酸鉀分光光度定。

1.2.6正交試驗

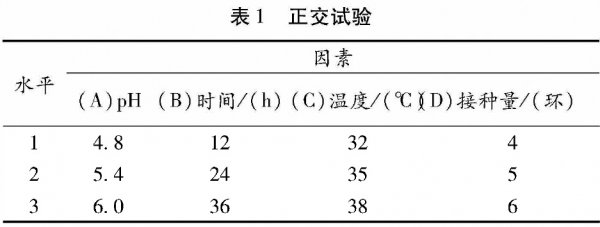

為確定最佳發酵條件,設置四因素三水平正交實驗,正交試驗設計表1所示。

2結果與討論

2.1最佳波長的確定

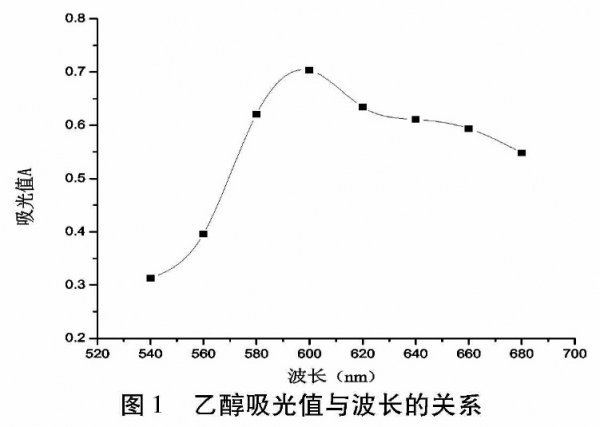

最佳吸收波長如圖1所示。由圖1可知,乙醇濃度一定時,吸光值隨吸收波長增加而增大,在波長600nm時,吸光值為最大值,為此選取600nm最佳吸收波長。

2.2乙醇的標準曲線

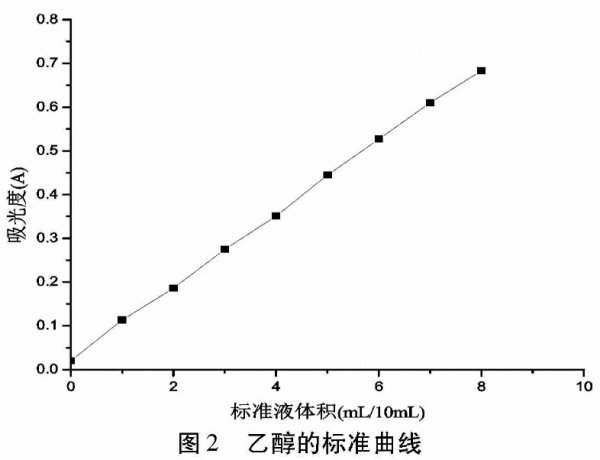

乙醇的標準曲線繪制見圖2。用重鉻酸鉀分光光度法測出對應不同體積標液的吸光值,擬合函數曲線方程y=0.0833×-0.0237,線性相關度R2=0.995。

2.3酵母發酵纖維素單因素實驗

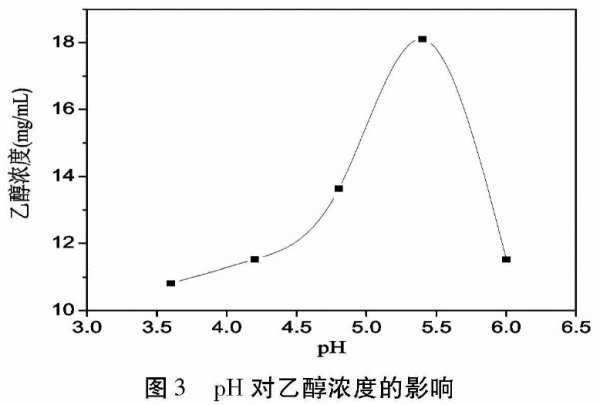

(1)pH對乙醇濃度的影響

由圖3可以看出,隨著pH的上升,發酵后的乙醇濃度先上升后下降,在pH為5.4時達到最高,此時乙醇濃度為18.11m/mL。出現這種結果的原因可能是pH為5.4時更接近酵母菌生長的條件,自然界中酵母多在酸性環境下生長,比如成熟的葡萄表面,酸敗的谷物中,這些地方都能發現大量的酵母菌。

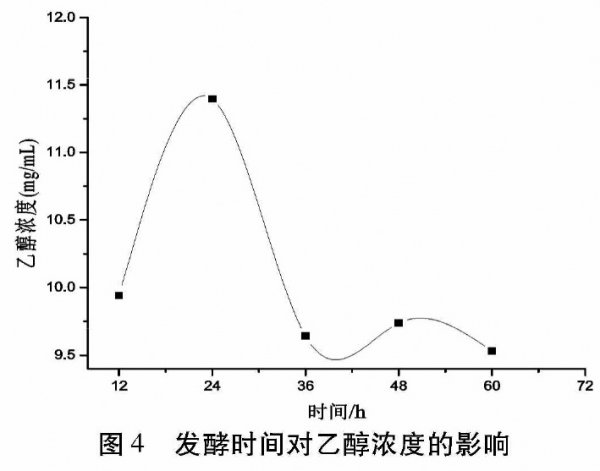

(2)發酵時間對乙醇濃度的影響

由圖4可以看出,隨著發酵時間的增加,乙醇濃度先升高后降低,最后基本持平。發酵24h后,乙醇濃度達到最高,最高值乙醇濃度為11.39mg/mL。這種結果可能的原因是接種酵母后,菌體有一個適應期,這個時間段主要是適應新的環境,還有就是菌體的繁殖,發酵乙醇的活動還未大量進行。在24h發酵達到高峰,大量的糖被轉化為乙醇,隨后,糖濃度減小到一定值后,酵母開始利用乙醇作為能源物質,不斷消耗乙醇,導致乙醇濃度下降。發酵開始40h后,乙醇的濃度基本不變,可能是糖和乙醇等能源物質都被消耗殆盡。這也符合微生物菌群的生長曲線,說明結果是可靠的。

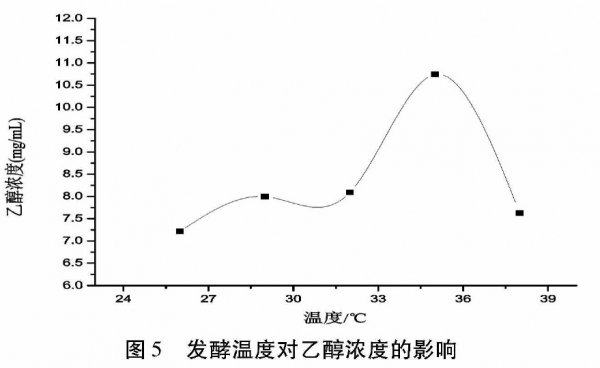

(3)發酵溫度對乙醇濃度的影響。

由圖5可以看出,隨著發酵時間的增加,在發酵溫度為35℃時最高,為11.40mg/mL。由生物學知識知道,溫度過低會影響酶的活性,使細胞的生理活動減弱,溫度過高也會影響細胞的生理活動,甚至造成細胞死亡。每種微生物的最適宜生長溫度不盡相同,試驗結果表明,溫度達到39℃后酵母菌的生理活性開始受到抑制。

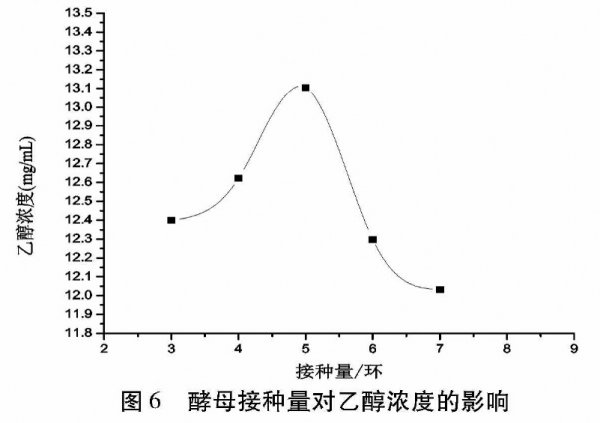

(4)酵母接種量對乙醇濃度的影響。

由圖6可以看出隨著酵母接種量的增加,在接種量為5環時最高,此時,乙醇濃度達到13.10mg/mL。在固定的發酵時間內,酵母接種過多會大量消耗糖用于菌體其他生理活動,轉化為乙醇的量就會減少,接種量過低,發酵速率就低,糖不能完全轉化為乙醇,產率就低。

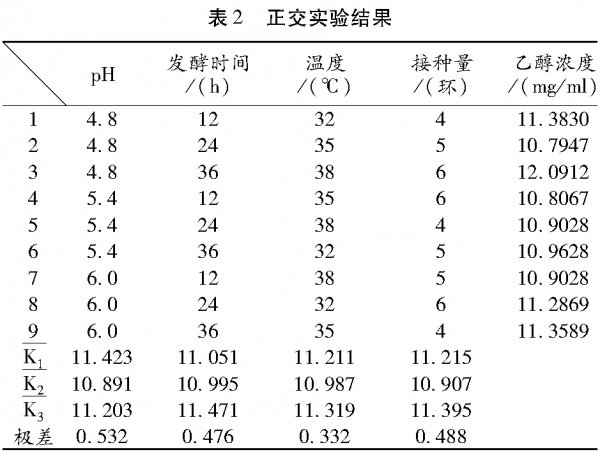

2.4正交試驗結果及分析

發酵過程中pH對乙醇產率的影響,由計算出3個水平的離散程度,即極差來衡量,RA=11.423-10.891=0.532。

發酵過程中時間對乙醇產率的極差RA=11.47104-11.031=0.476

發酵過程中溫度對乙醇產率的極差RB=11.319-10.987=0.332

發酵過程中接種量對乙醇產率的極差RC=11.395-10.907=0.488,RA>RD>RB>RC,表示發酵過程中四個因素影響程度的大小順序為:發酵pH>酵母接種量>發酵時間>發酵溫度。從四個因素的影響程度來看,特別要控制好發酵pH,才能有效地提高乙醇產率。并由表2得出發酵的最佳組合為A13C3D3,在對此最優組合進行驗證實驗,得到乙醇濃度為12.5432mg/mL。具體實驗結果如表2所示。

3結論

(1)玉米秸稈糖化液乙醇發酵單因素實驗結果為:發酵pH=5.4,發酵時間24h為最優,發酵最優酵母接種量為5環,發酵最適溫度35℃。

(2)纖維素糖化液乙醇發酵時,四個因素對乙醇濃度的影響程度為:發酵PH>酵母接種量>發酵時間>發酵溫度。最佳組合條件為:纖維素酶糖化法發酵乙醇發酵時間為36h,發酵pH為4.8,發酵溫度為38℃,接種量為6環。所得乙醇濃度為12.5432mg/mL。這與邵麗杰[8]等研究酸水解預處理后發酵乙醇含量21.5g/L還有一定的距離,這可能是在前期預處理過程中,未加入超低濃度的硫酸水解,未能獲得更多還原性的糖,導致乙醇產量偏低。

本實驗只是對堿預處理后的玉米秸稈發酵生產燃料乙醇的條件進行了探索,但對于在木質纖維素轉化為葡萄糖過程中是否有其他菌種或者催化劑可以加快反應速度,在后續的實驗中可以進行這方面的探索。從而使玉米秸稈變廢為寶,對實現燃料乙醇的綜合利用具有重要的現實意義。

|