|

劉偉,蘇小紅,王欣,范超

(黑龍江省能源環境研究院,哈爾濱150009)

摘要:我國東北地區秸稈收獲后發干黃化,采用黃貯預處理法處理秸稈并進行厭氧發酵產沼氣,既能解決秸稈儲存利用的季節性和時效性問題,又能生產綠色能源沼氣,有較好的應用前景。本研究以黃貯后的玉米秸稈為發酵原料,研究兩相厭氧發酵過程中溫度和固含量變化對產氣效果的影響,從而優化兩相厭氧發酵工藝。通過試驗得到優化后的工藝參數分別為:發酵濃度15%、發酵溫度55℃,以期為我國北方秸稈大型沼氣工程的應用提供參考。

我國東北地區玉米秸稈資源豐富,秋季收獲后的秸稈發干黃化。基于秸稈青貯原理,采用秸稈黃貯法,既能解決北方地區秸稈原料的堆放貯存問題,又能提高秸稈的可生化性,有利于秸稈的后續利用[1-3]。秸稈厭氧發酵技術是以秸稈為原料,通過厭氧微生物代謝作用將秸稈類生物質轉化為CH4和CO2等的過程,既能將廢棄秸稈有效處理,又能生產綠色能源沼氣,得到了國內外學者的廣泛關注,也是目前秸稈資源化利用的主要方式之一[4-6]。通過黃貯法預處理秸稈并采氧發技術生氣,我國地沼氣工程應用上具有廣闊的推廣前景[7-10]。

厭氧發酵過程包括水解、酸化、產氫產乙酸和產甲烷四個過程。其中,產氫產乙酸菌群與產甲烷菌群屬互贏共生菌群[11],可將其化為產甲烷相。而水解酸化階段以降解大顆粒有機物為主,將其化為酸化相,這樣就在工藝上根據微生物的特性將厭氧發酵過程分為了水解酸化相和產甲烷相。通過此種方法,使水解酸化相與產甲烷相分別放在獨立的反應器內進行,可保證水解產酸微生物和產甲烷微生物各自處于最優的生長環境中,充分富集和發揮兩種微生物的效力[12-15]。

本研究根據實驗室前期對黃貯秸稈厭氧發酵實驗參數的摸索,成功搭建了兩相厭氧發酵裝置,并進行了初步啟動試驗。但為了優化兩相厭氧發酵工藝參數,盡最大可能提升產氣量,本研究將重點優化黃貯秸稈兩相厭氧發酵系統各工藝參數,提升沼氣產量,實現秸稈沼氣發酵的高效、可控運行,為秸稈大型沼氣工程實際應用提供一定的理論參考。

1材料與方法

1.1試驗材料

本試驗所用玉米秸稈采自黑龍江省能源環境研究院院內,為秋季收獲后的秸稈。粉碎成1~3cm小段,55℃烘箱中烘干5?6h后測其總固體含量(TS)為89.9%,揮發性固體含量(VS)為79.3%。采用黃貯預處理方法將烘干秸稈原料進行預處理,黃貯條件為含水率70%,時間90d,備用。接種物為厭氧發酵中試發酵罐中的沼液。

1.2試驗設計

黃貯秸稈通過兩相厭氧發酵裝置進行產甲烷試驗。考察不同發酵溫度、固含量和pH值對產氣性能的影響,溫度梯度設定為中溫35℃、高溫55℃,分別標記為35T、55T;固含量梯度設定為9%、11%、13%、15%、17%,分別標記為TS9、TS11、TS13、TS15、TS17。同時以傳統批式黃貯秸稈厭氧發酵試驗組作為對照組,標記為CK,研究兩相發酵過程中不同發酵參數下的產氣效果,并對比分析兩相發酵裝置與傳統批式黃貯秸稈厭氧發酵產氣特性。

1.3試驗裝置及調試啟動方法設計

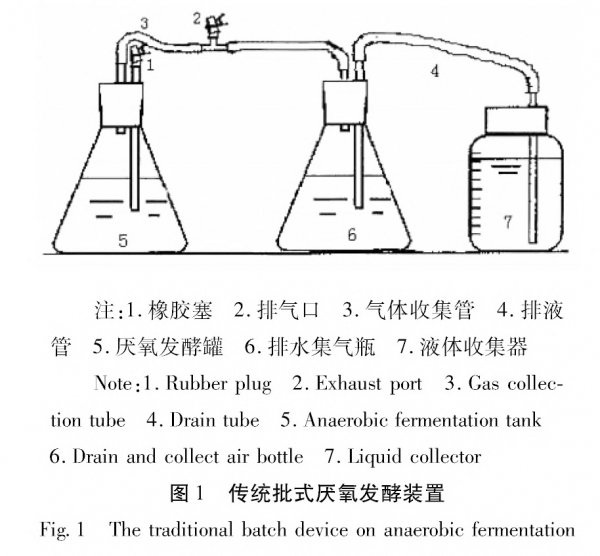

傳統批式發酵裝置采用排水集氣法,裝置具體連接如圖1所示。

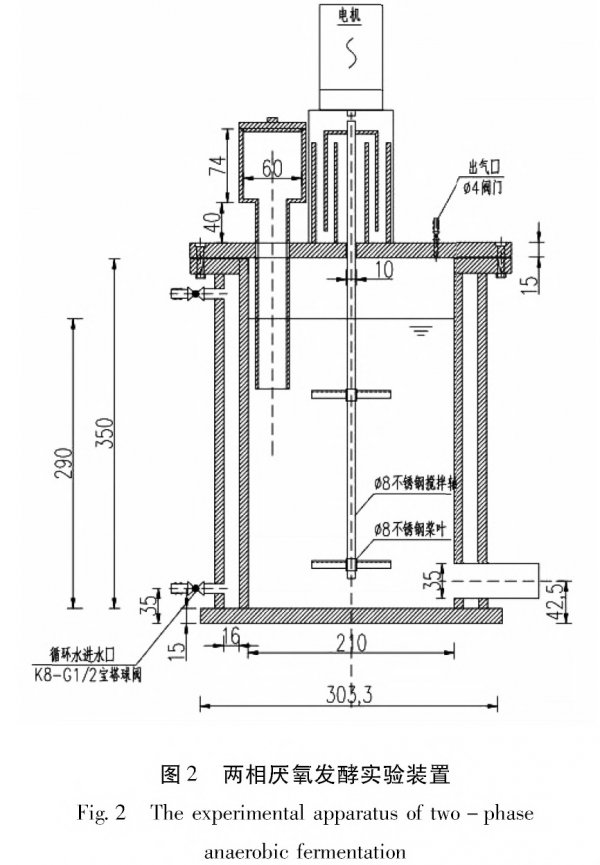

兩相厭氧發酵裝置采用圖2所示的實驗裝置。水解酸化相與產甲烷相裝置相同,容積為20L,垂直攪拌,水套加熱。

水解酸化相啟動方法:加入6L接種物啟動酸化罐,穩定運行數日后加入黃貯秸稈進行酸化調試,Eh控制在+50mv以下,pH為5.0,微生物以厭氧兼氧產酸菌、水解菌為主,常溫厭氧發酵,連續發酵數日,不產氣終止,即為酸化成功。

產甲烷相啟動方法:加入6L接種物啟動甲烷罐,嚴格厭氧條件,高溫控制為55℃,pH控制為7.0,產甲烷菌大量富集,接種物的揮發性固體消耗殆盡后,即為啟動成功。待甲烷相啟動成功后,加人酸化罐酸化好的原料,進行兩相厭氧發酵產甲烷試驗。

1.4試驗儀器與設備

藥典標準篩;精密pH計(PHS-3C)、DHZ-DA型電熱鼓風干燥機、馬弗爐)天津中環試驗電爐制造有限公司生產)、FA1004精密電子天平(上海精科天平廠生產)。

2結果與分析

2.1不同發酵溫度對黃貯秸稈兩相厭氧發酵產氣效果的影響

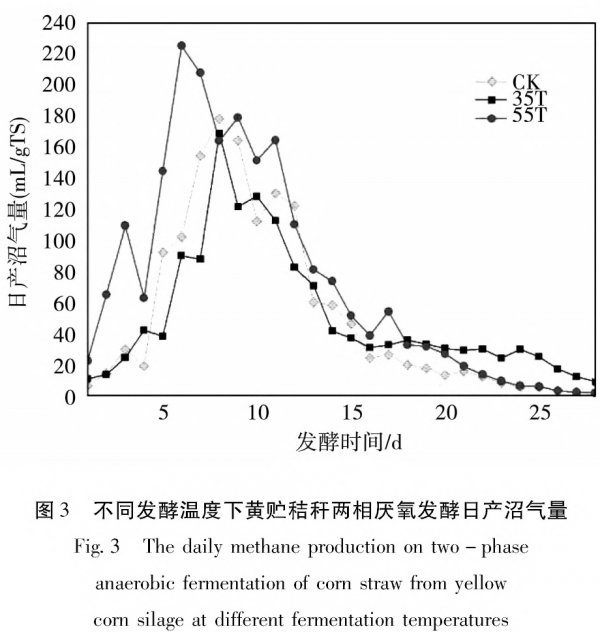

本部分試驗研究了中溫35℃、高溫55℃對黃貯秸稈兩相厭氧發酵產沼氣效果的影響,并與傳統批式厭氧發酵系統做對照,發酵時間為28d,每日記錄產氣量,結果如圖3所示。

由圖3可知,溫度對黃貯秸稈兩相厭氧發酵產沼氣有顯著影響。在選取的35℃、55℃兩種常用的發酵溫度及傳統批式秸稈厭氧發酵日產沼氣量的對比試驗中,3個試驗組均出現了兩個產氣高峰。55T試驗組比35T試驗組和CK試驗組先進入產氣期。55T試驗組在第6d進入第一個產氣高峰,35T試驗組和CK試驗組在第8d進入產氣高峰,可見55℃高溫發酵啟動較快。3個試驗組均在第一個產氣高峰時出現了最大日產量,55T試驗組達到226mL/gTS,35T試驗組達到188.5mL/gTS,CK試驗組達到168mL/gTS。隨著試驗的進行,3個試驗組的沼氣產量均呈下降趨勢,其中55T試驗組及CK試驗組在發酵進行到第20d時產氣基本結束,35T試驗組仍繼續產氣。比較而言,55T試驗組和CK試驗組較35T試驗組產氣時間縮短8d左右,這是由于55T試驗組采用高溫55℃的發酵溫度,發酵體系內微生物代謝活躍,底物消耗較快,導致后期發酵原料中可被微生物利用的有機物盡早消耗殆盡,這也是高溫發酵可縮短發酵時間、提高產氣速率的原因。此外,由于55T試驗組采用兩相厭氧發酵,發酵原料在酸化相內進行充分酸化后進入產甲烷相,增加了發酵底物的生化性,因而較傳統批式秸稈發酵系統產氣效果好。

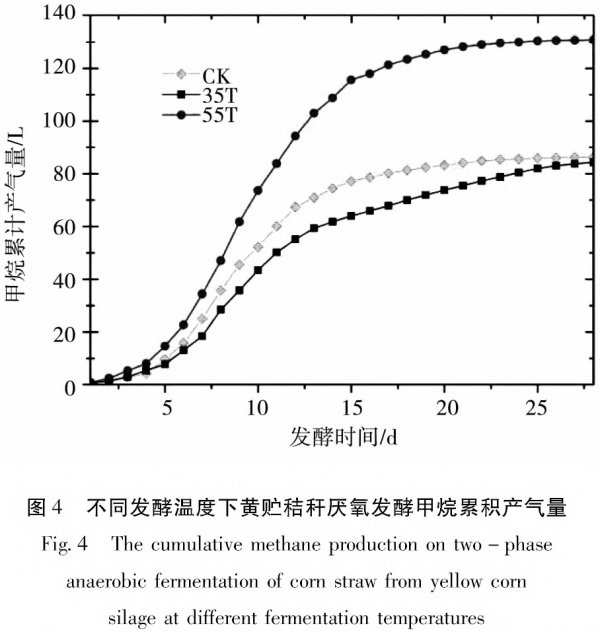

從圖4中可看出,發酵溫度不同導致黃貯秸稈厭氧發酵累積產氣量相差較大。其中,55T試驗組累積產氣量最大,可達130.7L左右,CK試驗組的累積產氣量為86.26L,35T試驗組累積產氣量為84.3L。在相同實驗系統內,55℃試驗組累積產氣量較35℃試驗組高出55%,由此看出,發酵溫度對黃貯秸稈厭氧發酵的產氣效果影響顯著。

2.2固含量對黃貯秸稈兩相厭氧發酵產氣效果的影響

發酵系統的固含量直接反映發酵過程中總發酵干物質質量和水分的配比情況,固含量的高低直接影響微生物的營養及代謝。

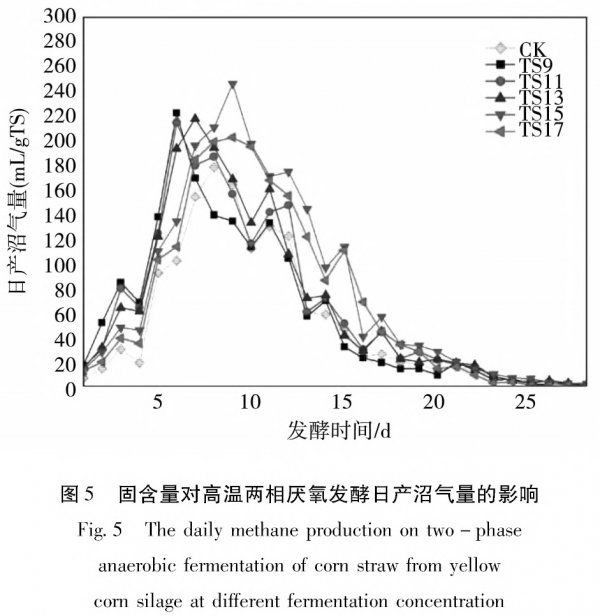

由圖5可知:不同固含量的發酵試驗組日產沼氣量不同。CK試驗組的日產沼氣量低,說明采用兩相厭氧發酵裝置能使原料通過充分水解酸化后再進行產甲烷,產氣效果較好。從變化幅度上來看,發酵前期即第二個產氣高峰出現前,各試驗組日產氣量呈現上升的趨勢,CK試驗組上升幅度相對其他試驗組最小。對于兩相厭氧發酵裝置,日產沼氣量上升幅度隨著固含量的增大而減小,最大的是TS9試驗組,其次是TS11、TS13、TS15,說明在發酵前期,批式發酵裝置啟動速度均較兩相厭氧發酵試驗組慢。對于兩相厭氧發酵,固含量越高啟動速度越慢,TS9試驗組即固含量為9%,啟動速度較快,符合發酵濃度低易啟動的特點。在第二個產氣高峰后,日產沼氣量呈現下降趨勢,下降幅度變化規律與發酵前期相反,固含量越高后期日產氣量下降幅度越大,較早進入衰敗期,這可能是發酵前期干物質分解過多,導致后期發酵原料中可利用成分不足的緣故。

從日產氣量上來看,固含量對日產沼氣量有顯著影響。在一定范圍內,固含量越高,日產沼氣量越高。日產沼氣量最大值出現在發酵第9d時TS15試驗組,其當日產氣量達到246mL/gTS,其次是TS17試驗組,最大日產氣量達到202mL/gTS,CK試驗組最低。

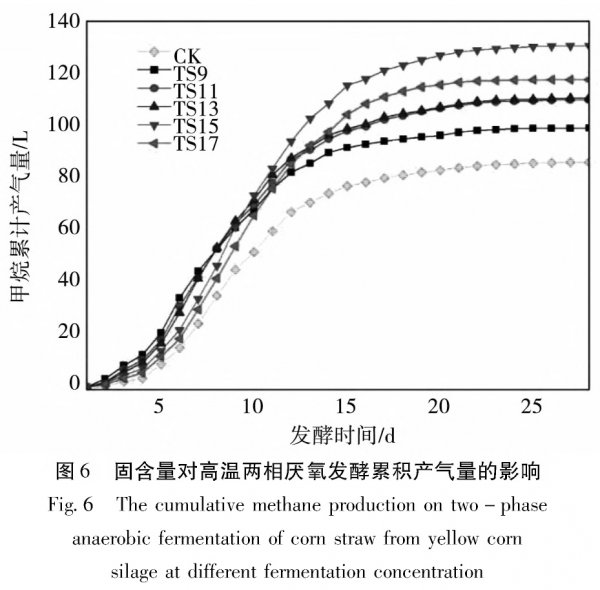

從圖6中可以看出,不同試驗組累積產氣量差異顯著。CK試驗組較兩相厭氧發酵試驗組的累積產氣量少,為86.28L;TS15試驗組的累積產氣量最多,達130.77L,較CK試驗組提升了52%;其次是TS17試驗組,累積產氣量達l17.84L;再次是TS13試驗組、TSl1試驗組。說明并非固含量越高產氣效果越好,當固含量超過15%時,累積產氣量呈現下降趨勢。

3結論

以黃貯玉米秸稈為發酵原料,在綜合分析厭氧發酵機理的基礎上,依據生物相分離、改進發酵系統、運行工藝優化為思路開展兩相厭氧發酵過程中溫度、固含量等參數的變化規律研究,從而優化兩相厭氧發酵工藝,通過試驗得到以下結論:

A.發酵溫度對黃貯秸稈兩相厭氧發酵產氣影響較大。相對于中溫發酵系統,55℃高溫厭氧發酵產氣效果較好,發酵啟動快且縮短了發酵時間,發酵時間約為20d以內。相較傳統批式黃貯秸稈厭氧發酵系統,秸稈高溫兩相厭氧發酵產氣效果提高了51%左右。通過本部分試驗可為寒區秸稈沼氣工程的溫度工藝參數優化提供一定的理論參考。

B.通過對不同固含量的影響試驗分析,固含量為15%的兩相厭氧發酵產氣效果好,較傳統的批式黃貯秸稈厭氧發酵提升了52%。所以在固含量參數上可選擇15%作為兩相厭氧發酵裝置的發酵固含量。

|