|

畢于運1,高春雨1,王紅彥2,王萍3,王亞靜1

(1.中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所,北京100081;2.中國農業科學院農業信息研究所,北京100081;3.中國熱帶農業科學院,海南海口571101)

摘要:[目的]對全國秸稈堆漚肥料化利用量、秸稈新型能源化利用量、農戶秸稈直接燃用量、秸稈新型產業化利用量進行系統估算,并結合問題分析和發展需求,提出進一步提升我國秸稈離田多元化利用水平的策略,以期為國家秸稈綜合利用提供決策支持。[方法]以全國“十二五”秸稈綜合利用情況終期評估結果為基礎,通過實地調研和文獻分析,對全國秸稈離田利用量進行估算和分析。[結果](1)2015年,全國秸稈離田利用總量為3.46億t,占全國秸稈已利用量的47.99%;(2)全國秸稈飼料化利用量為1.69億t,占秸稈離田利用總量的48.84%;(3)全國秸稈堆肥利用量約為1400萬t,其中工廠化堆肥利用秸稈量約為400萬t;(4)秸稈新型能源化利用量約為2000萬~2400萬t,農戶直接燃用秸稈量約為0.85億t;(5)全國秸稈新能源、工廠化堆肥、原料化等新型產業利用量約為0.48億~0.52億t,占秸稈離田利用總量的12.24%~13.37%。[結論]未來,我國秸稈離田多元化利用應建立新型的農牧結合制度和具有中國合肥,秸稈對秸稈業化,秸稈離田機械作業質量和秸稈新型產業高值化利用水平。

0引言

“農業優先,多元利用”是我國農作物秸稈(簡稱秸稈)綜合利用的重要指導原則。國務院辦公廳《關于加快推進農作物秸稈綜合利用的意見》(國辦發[2008]105號)、國家發改委、農業農村部(原農業部)和財政部聯合印發的《京津冀及周邊地區秸稈綜合利用和禁燒工作方案(2014—2015年)》(發改環資[2011]2615號)、國家發改委和農業農村部(原農業部)聯合印發的《關于編制“十三五”秸稈綜合利用實施方案的指導意見》(發改辦環資[2016]2504號)、農業農村部《關于全面做好秸稈綜合利用工作的通知》(農辦科[2019]20號)等國家行政規范性文件,都將“布局合理、多元利用的秸稈綜合利用產業化格局”確立為我國秸稈綜合利用的總體發展目標。

在我國秸稈直接還田水平穩步提升的同時,如何有效地提高秸稈離田多元化、產業化、高值化利用水平,推動形成“布局合理、多元利用的產業化發展格局”,促進秸稈綜合利用水平的全面提升,減少秸稈廢棄和露天焚燒,同時緩解局部地區連續多年秸稈全量還田所帶來的壓力,已經成為我國秸稈綜合利用的現實需求。文章主要從秸稈離田多元化利用現狀和構成分析入手,首先使人們對我國秸稈離田多元化利用現實情景和不足有一個清醒的認識,進而結合問題分析和發展需求,提出進一步提升我國秸稈離田多元化利用水平的策略,以期為國家秸稈綜合利用提供決策支持。

1農作物秸稈利用現狀與構成

秸稈綜合利用的途徑有5種,即肥料化利用、飼料化利用、燃料化利用、基料化利用、原料化利用,簡稱“五料化”利用。

2016年,國家發改委、農業農村部(原農業部)共同組織各省有關部門和專家,對全國“十二五”秸稈綜合利用了終期評估[11],結果顯示:2015年,全國農作物秸稈理論資源量為10.4億t,可收集資源量為9.0億t,利用量為7.21t,秸稈綜合利用80.1%。由圖1可見,全國秸稈肥料化、飼料化、基料化、燃料化、原料化利用量分秸稈集資源量的43.2%,18.8%,4.0%,11.4%和2.7%;廢棄焚燒量占19.89%。

2農作物秸稈離田利用現狀

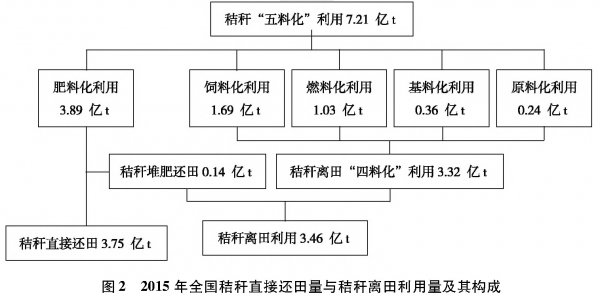

秸稈離田利用的途徑多樣。在秸稈“五料化”利用中,秸稈飼料化、能源化、基料化、原料化利用都屬于秸稈離田利用,可簡稱桔稈離田“四料化”利用。由圖1可見,2015年全國秸稈離田“四料化”利用之和為3.32億t,占秸稈可收集資源量的36.89%。

秸稈肥料化利用分為秸稈直接還田和秸稈堆肥還田。秸稈堆肥還田亦屬于秸稈離田利用。由此,秸稈離田利用的途徑亦為5種、即秸稈飼料化利用、能源化利用、基料化利用、原料化利用和秸稈堆肥還田。

2.1秸稈堆肥利用量與秸稈離田利用總量

2.1.1秸稈維肥利用量

2.1.1.1我國有機肥工廠化生產情況

有機肥工廠化生產是社會進步和科技進步共同作用的必然結果。在國家各項扶持政策的推動之下,全國有機肥企業數量由2002年的近500家[2]增加到2015年的2800家[3],年均增加177家。據農業農村部全國農業技術推廣服務中心統計,在全國有機肥企業總量中,純有機肥企業占43%,生物有機肥企業占13%,有機無機復混肥企業占35%,其他企業占9%;目前,全國有機肥企業設計年產能3482萬t,年實際產量1630萬t,產能發揮率為46.81%[4]。

2.1.1.2全國有機肥企業堆肥利用秸稈量

通過對江蘇、山東、安徽、河北、河南、湖南、四川、吉林等省的有機肥生產調研表明,秸稈有機肥企業數量占有機肥企業總量的比重在9%-27%之間,平均比重為15.6%。據比比重推算,2015年在全國2.800家有機肥企業中,秸稈有機肥企業數量大致在440家左右。

全國2800家有機肥企業年實際產量1630萬t,平均每個企業年實際產量5821t。據此推算,全國440家左右的秸稈有機肥企業,年實際產量約為256萬t。

實踐表明,有機肥工廠化堆漚,每10t有機物料可生產7t有機肥。據此推算,全國440家左右的秸稈有機肥企業,年實際消納有機物料約為366萬t。

目前,我國秸稈有機肥生產廠大多采用混合原料工藝,在秸稈中添加豬糞、牛糞、城鎮污泥、農產品加工有機廢棄物等低碳物料,來調節秸稈堆肥的碳氮比。各廠家秸稈與其他物料的調配比例在8:2到3:7不等,糧食主產區有機肥廠家秸稈比例大多高一些,城鎮郊區有機肥廠家秸稈比例一般低一些。但對上述各省的調查顯示,秸稈物料的總體比重可達到2/3左右。據此推算,全國440家左右的秸稈有機肥企業,年實際消納秸稈量在250萬t左右。

除秸稈有機肥企業外,其他的有機肥企業,尤其是以豬糞、城鎮污泥等低碳物料為主要原料的有機肥企業,也經常用秸稈來調節堆肥的碳氮比,秸稈添加比例為10~30%,乃至更高。這部分有機肥企業占到全國有機肥企業總量的40%以上,年消納秸稈量也達到130萬~150萬t。

通過上述估算可見,目前。全國有機肥工廠化生產利用秸稈量總體上達到近400萬t。

2.1.1.3全國有機肥生產利用秸稈總量

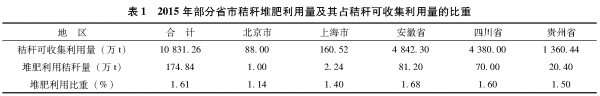

按照國家發改委辦公廳、農業農村部(原農業部)辦公廳《關于開展農作物秸稈綜合利用規劃終期評估的通知》(發改辦環資[2015]3264號)的要求。全國各省(市、自治區)對秸稈綜合利用“十二五”規劃實施情況進行了終期評估。由分省報告看,明確絕出難肥秸稈利用量和/或利用率的省市有5個,分別是北京、上海、安徽、四川和貴州,具體如表1所示。5省市有機肥堆漚利用秸稈量合計為174.84萬t,占秸稈可收集利用量的平均比重為1.61%。

江蘇、山東是我國秸桿有機肥工廠化生產水平較高的省,2015年秸桿有機肥企業數量分別達到38家和77家,堆肥利用秸稈量(包括秸稈有機肥廠利用秸稈量和非秸稈有機肥廠調節堆料碳氮比利用秸稈量)約為50萬t和80萬t。通過對江蘇、山東兩省秸稈綜合利用主管部門的咨詢了解,將工廠化堆肥、農業生態園區堆肥、農戶堆肥(主要是設施蔬菜水果種植戶就地堆肥)都包括在內,江蘇省年堆肥利用秸桿量約為70萬t,占秸稈可收集利用量的1.85%;山東省年堆肥利用秸桿量約為125萬t,占秸稈可收集利用量的1.58%。

相比較而言,我國經濟欠發達的中西部部分地區,雖然有機肥工廠化生產發展相對滯后,但考慮到這些地區部分農戶仍保留看堆肥還田尤其是秸桿墊圈準肥還田的習慣,區域化的秸稈堆肥利用率應不低于江蘇、山東以及表1中所列的各省市。由此進行綜合評到,將我國的秸稈堆肥利用率確定為1%~2%,應當比較接近實際。

2015年,全國秸稈可收集資源量為9.0億t,按1%-2%的比重計。全國秸稈堆肥利用量為900萬1800萬t,取中值為1350萬t。

2.1.2全國秸稈離田利用總量

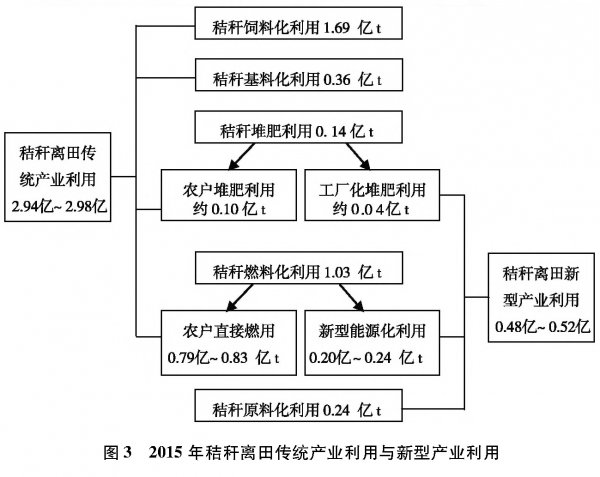

前文已述,2015年全國秸稈離田“四料化”利用量為3.32億t,加上秸稈堆肥利用量(取中值),全國秸桿離田利用總量可估算為3.46億t。

2015年全國秸稈肥料化利用量為3.89億t,扣除秸稈堆肥利用量(取中值),全國秸稈直接還田量可估算為3.75億t至此,可繪制出2015年全國秸稈直接還田量與秸稈離田利用量及其構成圖,見圖2所示。

由上可知,2015年全國秸稈離田與直接還田量之比為48:52。

2.2秸稈養畜項目與秸稈飼料化利用量

我國秸稈養畜歷史悠久,以秸稈養畜、過腹還田為重要表現形式的農牧結合,早已成為我國農業的優良傳統。

人均資源不足是我國的基本國情,但人們對畜產品的需要日益增長也是擺在我們面前的現實問題。大力發展秸稈養畜,是我國現代畜牧業持續發展的根本出路。1991年,李鵬總理指出:“要大力發展飼養業,由秸稈直接還田到‘過腹還田”,利用糧食、秸桿養豬、養牛,然后豬糞、牛糞還田,減少化肥施用量,民可以提高土壤肥力,又可以降低生產成本,使農業生產進人良性循環,做到既高產又高效。”

1992年,國務院辦公廳以國辦發[192]30號文的形式轉發了農業農村部(原農業部)《關于大力開發秸桿資源發展農區草食家畜的報告》,決定實施秸稈養畜示范項目,并于當年在河南、山東等10省安排了10個秸稈養牛示范縣。從此,我國秸稈養牛業結束了幾十年發展較為緩慢的局面,進入高速發展的新時期。

1996年國務院辦公廳又以國辦發[1996]43號文的形式轉發了農業農村部(原農業部)(關于1996-2000年全國秸稈養畜過腹還田項目發展綱要),明確提出要加快秸稈養畜示范基地建設,在秸稈養牛取得成功的基礎上,旭快發展秸稈養羊、養木牛和其他草食家備,進一步擴大秸稈養離的范陰。同時提出要加快秸稈養畜、過顏還田項目建設,把秸稈養奮、過膜還的項目納人國家農業綜合開發計劃,并根據國家財力增長的情況,逐年增加農業綜合開發資金中用于秸桿養畜、過腹還田項目建設的資金,促進秸稈養畜目標的順利實現。至此,“秸稈畜牧業”開始形成,并成為國家的政策和廣大農民的實踐,在經濟、生態以及社會效益方面取得了顯著的成效[5]。

時至今日,國家農業綜合開發農業農村部(原農業部)專項秸稈養畜示范項目已實施了20多年,秸稈飼料化利用在秸稈離田利用中也已占據主導地位。根據全國“十二五”枯稈綜合利用情況進行了終期評估結果,2015年全國秸稈飼料化利用量為1.69億t,占秸稈離田利用總量的比重達到48.84%。

2015 年全國草食牲畜存欄量為9.36 億個羊單位。按照每個羊單位年消耗460kg粗飼料(飼草)的定額估算。2015年全國草食畜飼草活耗量約為4.31億1.由此可見,2015年全國秸稈間用量占到飼草清耗總量的39.21%。而且,這部分秸稈還不包括全國約1億1(解重。折風干重約3500萬1)的青飼玉米等青飼料秸稈。

2.3秸稈新型能源化利用量與農戶直接燃用量

依據國家發改委、農業農村部(原農業部)“十二五”秸稈綜合利用規劃情況終期評估結果,2015年全國秸稈燃料化利用量為1.03億t。秸稈燃料化利用包括秸稈新型能源化利用和農戶直接燃用兩部分。

2.3.1 秸稈新型糖源化利用量

秸稈新型能源化利用包括秸稈圈化、秸稈氣化、秸稈炭化、秸稈液化和秸桿發電,簡稱“四化一電”。秸稈氣化又可分為秸稈沼氣(秸稈厭氧消化)和秸稈熱解氣化,秸稈液化亦可分為秸稈水解液化(生產纖維素乙醇)和秸稈熱解液化(生產生物質油),故而又可簡稱為“六化一電”。

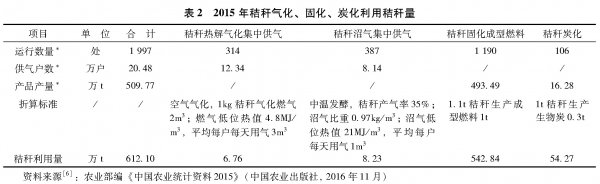

2.3.1.1秸稈“四化”利用秸稈量

依據《中國農業統計資料2015》統計的秸稈優質化能源利用規模進行折算,2015年全國秸稈熱解氣化、秸稈沼氣、秸稈固化成型燃料、秸稈炭化利用秸稈量分別為6.76萬t、&23萬t、542.84萬t和54.27萬t,合計為612.10萬t具體折算標準和結果詳見表2。

除秸稈沼氣工程外,我國尚有其他各類沼氣工程11萬處,年處理各類農業廢棄物630萬t。在《全國農村沼氣發展“十三五”規劃》編制準備階段,國家有關部門委托專家對沼氣原料多元化等系列問題進行專門調研,結果表明,秸稈物料約占混合原料物料總量的20%~30%。據此推算,2015年全國混合原料沼氣工程利用秸稈量約為130萬~190萬t。

目前,我國秸稈熱解生物質油尚處于試驗研究階段,秸稈水解纖維素乙醇處于試生產階段,尚未實現規模化、商品化生產。因此,秸稈液化利用秸稈量可以忽略不計。

綜上分析,2015年全國秸稈“四化”利用秸稈量約為740萬~800萬t。

2.3.1.2農林生物質發電利用秸稈量

按照燃料類別,生物質發電主要有三大類,即農林生物質發電、垃圾焚燒發電和沼氣發電。秸稈發電屬于農林生物質發電。農林生物質發電燃料亦主要有三大類:一是農作物秸稈;二是農產品初加工副產物,包括蔗渣、稻殼、玉米芯、花生殼等;三是林木剩余物。

(1)全國農林生物質并網發電處理農林生物質量。我國農林生物質發電起步較早,在20世紀60年代中期就投產了以稻殼為燃料的煤氣發電但在2006年以前,我國農林生物質發電全部是以蔗渣和稻殼為主要燃料的自備電廠氣化發電。

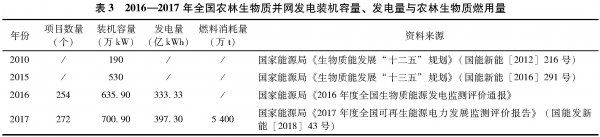

自2006年我國第一家農林生物質直燃發電項目正式投產以來,我國農林生物質并網發電實現快速發展。到2010年,全國有90多家農林生物質并網發電廠投產運行,并網裝機容量達到190萬kW(表3)。由2010—2017年,全國農林生物質并網發電裝機容又由190萬kW增長到700.90萬kW(表3),新增2.69倍,年均增長7.98%。

2017年全國農林生物質發電量為397.30億kW·h,農林生物質燃用量約5400萬t(表3),燃料產電率為0.7357kW·h/kg。

2016—2017年,全國農林生物質并網發電裝機年平均利用小時數分別為5242h和5668h,平均為5466h。按此平均數計算,2015年全國農林生物質并網發電發電量約為289.70億kW·h。

按0.357kW·h/kg的燃料產電率計算,2015年和2016年,全國農林生物質并網發電燃料利用量分3938萬t和4531萬t。

(2)全國農林生物質并網發電利用秸稈量。生物質發電項目是典型的“小電廠、大燃料”[8-9],燃料成本經常占發電總成本的60%-70%[10-12],燃料的穩定供應和適宜的價格是項目正常運行的前提。

在我國已投產的農林生物質并網發電項目中,有七成以上將秸稈規劃為主要燃料,不少項目將秸稈利用比重規劃為70%-80%以上,“純秸稈”項目規劃也不罕見。但由于兩季作物之間搶收搶種、秸稈收集時間短;農作物收獲機械強制配備秸稈粉碎裝置,經過機械粉碎和均勻拋撒后的秸稈田間收集困難;秸稈“堵料”問題較難解決,燃燒性能又劣于林木剩余物和農產品初加工副產物,發電廠對后兩種燃料的收購和使用存在一定偏好;局部地區扎堆建廠哄搶原料,秸稈收購價格不斷提升等方面的原因,致使不少農林生物質發電廠實際利用秸稈比重遠低于規劃預設。

齊志攀、范嘉良(2012)撰文指出[13]:我國農林生物質發電所用的燃料主要分為軟質燃料和硬質燃料兩種,軟質燃料主要是各種軟皮農作物秸稈,硬質燃料主要是硬直的棉稈、樹枝、桑條等。在目前我國農林生物質發電廠之中,軟質燃料占整個燃料利用總量的41%;在軟質燃料中,水稻秸稈占53%,小麥秸稈占47%。

據國家能源局《2017年度全國可再生能源電力發展監測評價報告》(國能發新能[2018]43號),安徽、江蘇農林生物質發電量分別居全國各省(市、自治區)第2位和第4位。此兩省是我國主要農區,秸稈資源總量大、分布密度高。由該兩省農林生物質發電秸稈利用比重可管窺全國狀況之一斑。

通過對于學華(2017)[14]、楊圣春等(2017)[15]兩文獻的歸納分析,2014年、2015年和2016年上半年,安徽省農林生物質發電燃料消耗量分別為396萬t、440萬t和278萬t,秸稈收購量分別為100萬t、163萬t和81萬t,分別占燃料消耗總量的25.25%、37.05%和29.14%。

另據國家能源局《2016年度全國生物質能源發電監測評價通報》,2016年安徽省農林生物質發電量為41.31億kWh。按0.7357kWh/kg的燃料產電率計算,燃料消耗總量為561萬t當年度,安徽省農林生物質發電實際利用秸稈189萬t[14],占燃料消耗總量的33.69%。

2015年,江蘇省15家農林生物質直燃電廠消耗稻麥秸稈數量僅5家達到或超過8萬t,接近半數企業不足5萬t,其中大豐都市和東海龍源生物質電廠分別僅為1.88萬t、0.16萬t,中電洪澤生物質電廠使用稻麥秸稈數量更是為零[16]。2015年、2016年和2017年第1季度,江蘇省農林生物質發電燃料消耗量分別為401.03萬t、456.64萬t和109.56萬t,其中,稻麥秸稈分別占22.06%、18.30%和15.10%[1717]。

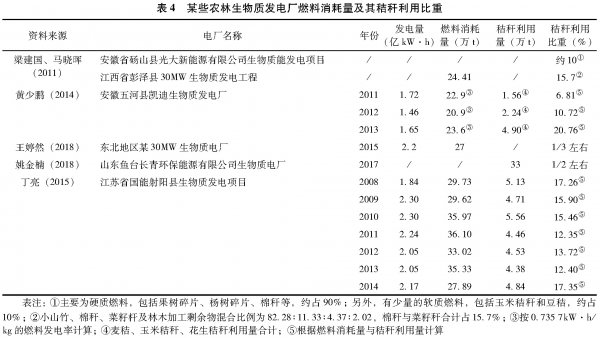

另外,利用“CNKI中國知網”,在有關農林生物質發電和秸稈發電的2000多篇文獻中,共閱尋到有5篇論文[18-22],其在農林生物質發電案例分析中,明確給出了發電量和/或燃料消耗量、秸稈利用量和/或比重等相關信息,具體整理結果如表4所示。由之可見,除東北地區某30MW生物質電廠和山東魚臺長青生物質電廠秸稈利用比重分別在1/3左右和1/2左右外,其他發電廠秸稈利用比重大都在1/5以下。

利用參加生物質能研討會的機會對10多位生物質能發電專家進行咨詢,大多數專家認為,目前我國已經投產的200多家農林生物質發電廠,雖然有不少家秸稈利用比重達到50%以上,但大多數秸稈利用比重在30%左右,利用該比重估算我國的農林生物質發電秸稈利用量較為接近實際。

上文指出,2015年全國農林生物質并網發電燃料利用量估算結果約為3938萬t該文按照30%-40%的高比重進行估算,則2015年全國農林生物質發電利用秸稈量約為1200萬~1600萬t。

2.3.1.3秸稈新型能源化利用量

綜上所述,2015年全國秸稈“四化”利用量約為740萬~800萬t,農林生物質發電利用秸稈量約為1200萬~1600萬t,秸稈“四化一電”利用量合計約為2000萬~2400萬t。

2.3.2農戶直接燃用秸稈量

據國務院第三次全國農業普查領導小組辦公室、國家統計局《第三次全國農業普查主要數據公報(第四號):農民生活條件》,第三次全國農業普查共對2.3027億農戶的生活能源利用狀況進行了調查,其中,主要使用柴草的農戶為1-0177億戶,占44.2%(表5)。

根據該項目組完成的2013-2015年農業農村部(原農業部)省柴節煤爐灶炕專項調研,全國以柴草為主要燃料的農戶,平均每戶柴草燃用量約為110<其中東部地區、中部地區、西部地區、東北地區分別約為0.67t,0.90t、1.43t、2.93t;秸稈燃用量與薪材燃用量之比約為63:37。據此推算:全國主要使用柴草的1.0177億農戶,柴草燃用量約為1.12億t加上以柴草為輔助燃料的農戶柴草燃用量,全國農戶柴草燃用量約為1-35億t。其中,東部地區、中部地區、西部地區、東北地區分別占11%,18%,43%,28%;全國農戶秸稈直接燃用量約為0.85億t。

根據上述估算,全國農戶秸稈直接燃用量與秸稈新型能源化利用量之和約為1.05億~1.09億t,比全國“十二五”秸稈綜合利用情況終期評估結果的秸稈燃料化利用量(1.03億t)高出200萬~600萬t。

2.4秸稈離田新型產業化利用量

秸稈飼料化利用、基料化利用、農戶直接燃用和堆肥屬于傳統的秸稈離田利用方式。當然,我國現實秸稈化利用和基料化利用技術已經全面改進,并涌現大量現代型的秸稈飼料企業、秸稈處理飼喂養殖場和秸稈食用菌企業。

秸稈新型能源化利用、原料化利用和工廠化堆肥,除秸稈造紙和編織外,大都興起于最近20~30年,屬于典型的秸桿離田新型產業化利用方式。根據上文的估算分析,2015年全國秸稈離田新型產業化利用量約為0.48億-0.52億1(圖3),約占秸稈可收集利用量的5.33%-5.78%和秸稈離田利用總量的12.24%~13.37%。如果扣除秸稈造紙和編織,其占秸稈離田利用總量的比重不到10%。

秸稈新型產業化利用能力嚴重不足,是我國秸稈離田產業化利用的突出問題。

3秸稈離田多元化利用策略

基于上述秸稈離田多元化利用現狀和構成分析,結合其存在的現實問題和發展需求,特提出進一步提升我國秸稈化利用如下策略。

3.1建立新型的農牧結合制度

改革開放以來尤其是近20多年來,隨著城市化進程加快和土地快速流轉,大量青壯年勞動力進城就業,越來越多的農戶放棄種養,或只種不養,又或只養不種,導致我國以農戶為單元的農牧結合制度快速解體。然而,受農業和農村經濟總體發展水平的制約,我國仍處在由農戶分散經營向新型經營主體適度規模經營過渡的初期階段,以農業龍頭企業、農業合作組織、家庭農場為經營主體的新型農牧結合制度尚未有效形成,從而導致較為嚴重的種養脫節。據調查,目前全國90%以上農業園區為單一種植業或單一養殖業,即使是在長江三角洲、京津塘等經濟發達地區,能夠充分實現種養一體化的生態循環農業園區也不到1/10。而歐美國家,現代種植制度的設計大都考慮了土地載畜量的要求,不僅使部分土地(如英國1/3左右的土地)種植從屬于畜牧業生產,而且對一般的農作物種植也要考慮到可飼用秸稈的出路問題[5]。

以秸桿飼料化利用為主導的秸稈離田利用,不僅是種養結合循環農業發展的關鍵環節,而且必將成為現代生態農業發展的重要物質基礎。按照我國節糧型畜牧業長遠發展的需求,如果我國的畜產品自給率足夠高,秸稈飼料化利用量應占到秸稈總產量的1/5-1/4,而目前只有16.25%,尚有5%-10%的增長空間。

另外,我國的秸稈處理飼喂水平有待進一步提升。據農業農村部(原農業部)《全國節糧型畜牧業發展規劃(2011—2020年)》(農辦牧[2011]52號),全國秸稈飼用處理率由1992年的21%提升到2010年的46%,力爭到2015年和2020年再分別提升5個百分點和10個百分點。農業農村部于康震副部長《在全國畜禽標準化規模養殖暨秸稈養畜現場會上的講話》(2013年7月21日)中指出,2012年全國經過加工處理的秸稈飼喂比例達到48%。由之可見,如要達到中等發達國家不低于80%的秸稈飼用處理率,需要再提升25個百分點以上。

為了促進我國由過度依賴化肥等無機物質的現代農業向有機與無機相耦合的現代生態農業轉變,應以農業龍頭企業尤其是大型農牧綜合體、農業合作組織、家庭農場等新型農業經營主體為依托,以現代生態農業園區為載體,以種養一體化、規模化、標準化為主要經營組織方式,構建系統完善的生態循環農業鏈條,將秸稈、畜禽糞便等農業廢棄物完全消納在農業生產體系內(園區內),從而建立起全新的農牧結合制度,實現農業的園區化、高效化、生態化發展。

同時,在不斷提升秸稈飼料化利用率的情況下,積極發展秸稈飼料工業,并逐步普及規模化牛羊養殖場和養殖大戶的秸稈處理飼喂,力爭到2030年將全國秸稈飼用處理率提高到70%以上。

3.2建立具有中國特色的多元組合施肥制度

現代農業發展歷程,是一個由現代農業生產要素對傳統農業生產要素不斷替代的過程,同時也是一個由注重無機物質投入,到有機、無機物質投入相匹配的發展過程。目前,世界上農業發達的國家都很注重施肥結構,基本形成了秸稈直接還田+廄肥(糞便與墊圈秸稈混合堆肥)+化肥的“三合制”施肥制度。美國和加拿大的土壤氮素3/4來自秸稈和廄肥;德國每施用1.0t化肥,要同時施用1.5~2.0t秸稈和廄肥[23]。

借鑒發達國家的“三合制”施肥制度,在國家秸稈綜合利用試點、畜禽糞污資源化利用行動、果菜茶有機肥替代化肥行動的推動下,針對畜禽糞便碳氮比偏低、秸稈碳氮比偏高的資源特性,積極發展秸稈與畜禽糞便混合堆肥。同時,充分考慮我國各類農作物種植的現實經濟性和廣大農戶購買和施用商品有機肥的主要利益驅動,以糧食、棉花等大田作物“秸稈直接還田+化肥”、大田高價值經濟作物“秸稈直接還田+有機肥+化肥”、設施蔬菜水果“有機肥+化肥”為主要組合方式,建立具有中國特色的多元組合施肥制度。

3.3努力提高秸稈打包離田機械作業質量

秸稈打包離田是秸稈離田多元化利用的基礎作業。我國秸稈打包離田機械作業主要存在兩大問題:一是,秸稈打包離田要經過樓草集條、撿拾打捆、抓捆裝車運出農田3個主要環節的機械作業,在此過程中農田要經過樓草機(或割草樓草一體機)、打捆機、抓草機和運輸車的4次碾壓,這對于我國廣大農區經過長期旋耕整地、耕層“淺、實、少”的農田無疑是雪上加霜。二是,對經過農作物收獲機械粉碎后拋撒在田間的秸稈進行撿拾打捆,含土率一般在10%~15%,打包后的秸稈只能用于發電、堆肥、壓塊燃料等用途,無法滿足秸稈飼用含土率不高于5%的要求。每進行1次秸稈撿拾打捆,保守估計,每公頃農田將損失450-600kg的土壤,而且這部分土壤都是熟土、肥土。雖然其數量看起來微不足道,但經過3~4次的秸稈撿拾打捆,其所帶走的土壤就相當東北黑土區、北方土石山區等地區一年的土壤輕度侵蝕;而在黃淮海平原區,一般需要10~20年才會損失這么多的土壤。

針對秸稈打包離田機械作業存在的上述問題:一要盡快研發并推廣秸稈樓草、打捆一體機和抓草、運輸一體車,以盡可能地減少農田碾壓;二要大力推行農作物收獲、秸稈打捆一體化作業,實現對秸稈的不落地“無土”打包,滿足秸稈養畜等離田利用的高質量要求;三要適度降低秸稈撿拾作業強度,將打包秸稈的含土率控制在10%以下,減少農田土壤流失,同時提高秸稈質量。

3.4建立以廢棄秸稈為主要消納對象的秸稈產業化體系

我國秸稈利用存在兩大問題,一是露天焚燒,二是廢棄。經過近20年的不懈努力,除東北地區外,我國各主要農區的秸稈露天焚燒都已得到有效控制。

我國現實秸稈廢棄量占可收集利用量的1/5。這部分秸稈主要散布在田邊、路邊、村邊和溝渠中,不僅造成嚴重的面源污染,而且導致農村環境臟亂差。

一方面傾注大量資金施行秸稈打包離田,另一方面又將大量的秸稈棄如敝履。秸稈打捆離田對保障我國秸稈產業化利用、緩解秸稈禁燒壓力的作用是有目共睹的。但在華南、長江中下游、黃淮海、汾渭谷地等主要農區秸稈機械化還田水平顯著提升、秸稈露天焚燒得到有效控制的良好局面下,必須不失時機地開展秸稈產業化利用的結構調整,在進一步發揮秸稈打捆離田利用潛能的基礎上,將秸稈產業化發展的扶持重點逐步轉向廢棄秸稈的消納和利用,以解決瓜菜秸稈(如瓜秧、茄果類蔬菜秸稈、馬鈴薯秧、蒜秸、姜稈等)和蔬菜尾菜污染為目標,重點發展秸稈堆肥、秸稈沼氣、秸稈養畜等秸稈循環利用產業;以解決棉稈、油菜稈、煙稈等木質秸稈廢棄為重點,重點發展秸稈成型燃料、秸稈“炭氣熱”聯產等秸稈新能源產業,逐步建立以廢棄秸稈為主要消納對象的秸稈利用產業化體系。

3.5努力提高秸稈新型產業高值化利用水平

根據秸稈打包機保有數量進行計算,目前我國秸稈機械打包作業能力已達到近4億t,而目前我國的秸稈新型產業化利用量僅占可收集利用量的1/10左右。因此,我國秸稈離田利用的突出問題,不是秸稈打包離田能力不足,而是秸稈離田利用能力尤其是新型產業化利用能力低的問題。

在我國秸稈離田利用中,除發展較為長久的秸稈養畜和秸稈食用菌外,秸稈發電、秸稈成型燃料、秸稈沼氣和生物天然氣、秸稈熱解氣化、秸稈炭化、秸稈纖維素乙醇、秸稈板材和復合材料、秸稈清潔制漿、秸稈商品有機肥等新型秸稈產業門類,即使在相對比較弱質低效的農業產業化體系中,其總體經濟效益預期也不具備明顯的比較優勢,離開國家政策性扶持和補貼都較難實現持續和快速發展。

未來我國秸稈離田產業化利用,要在進一步推進秸稈養畜和秸稈食用菌良性發展的基礎上,按照中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于創新體制機制推進農業綠色發展的意見》(中辦發[2017]56號)提出的“開展秸稈高值化、產業化利用”的要求,以產業門類的技術成熟度、產業經濟的內在效益和外在效用為評判標準,對秸稈離田利用的各新型產業門類進行詳盡的技術性、經濟型和生態性評價,明確其高值化利用的優先序,并據其給予有重點扶持和積極推進,逐步將我國秸稈新型產業化利用推向一個新臺階。

|