|

許山晶,尹曉青

(南京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院,江蘇南京210093;中國社會科學(xué)院農(nóng)村發(fā)展研究所,北京100732)

摘要:農(nóng)作物秸稈進行資源化利用是解決秸稈焚燒問題的重要途徑,也是實現(xiàn)循環(huán)農(nóng)業(yè)和低碳經(jīng)濟的有效手段。為評價全國農(nóng)作物秸稈資源的綜合利用狀況,本文基于DPSIR模型建立秸稈資源利用綜合效應(yīng)評價體系,對全國及30個省市(不含西藏)的秸稈資源利用綜合效應(yīng)進行評價。結(jié)果顯示,我國秸稈資源利用效應(yīng)總體水平不高,并存在地區(qū)間差異,不同省區(qū)利用秸稈資源的模式具有差異性和一定的趨同性。政府的財政投入、基層管理與工程建設(shè)等響應(yīng)舉措最能反映并影響秸稈資源利用的綜合效應(yīng)。在具體指標中,處理農(nóng)業(yè)廢棄物沼氣工程數(shù)量、農(nóng)村沼氣池產(chǎn)氣量、秸稈資源可利用量、草食家畜數(shù)量、農(nóng)村人均能源消費量和農(nóng)村能源管理推廣機構(gòu)數(shù)目等指標對秸稈資源利用綜合效應(yīng)的影響較大。要提高秸稈綜合利用效應(yīng)水平,要重視秸稈能源化和飼料化利用外,而且要尊重地區(qū)間發(fā)展模式的不同。

改革開放以來,中國的農(nóng)業(yè)增長取得了舉世矚目的成就,但隨之而來的資源浪費和環(huán)境污染問題,已經(jīng)成為農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的嚴重制約。進入新時代,為貫徹落實綠色發(fā)展理念,改善農(nóng)村人居環(huán)境,推動農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展,各級政府需要在推動農(nóng)業(yè)增長的同時,盡可能地推動資源節(jié)約、耕地質(zhì)量提高和農(nóng)村環(huán)境改善。加快農(nóng)作物秸稈資源化綜合利用、禁止直接焚燒,成為其中重點工作之一。

秸稈是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)中非常重要的生物質(zhì)資源。我國18億畝耕地,近年來每年農(nóng)作物秸稈資源理論產(chǎn)量約為9.0億噸[1]。農(nóng)作物光合作用產(chǎn)生的能量有50%以上儲存在作物秸稈中,據(jù)統(tǒng)計,我國秸稈資源占主要生物質(zhì)資源的72.2%[2],是生物質(zhì)資源最重要的組成部分[2]。秸稈中富含氮、鉀、磷、鎂、鈣等重要元素以及粗纖維和有機質(zhì),具有很大的利用價值[3]。

回顧我國農(nóng)作物秸稈的資源化利用過程,可以發(fā)現(xiàn),我國秸稈利資源經(jīng)歷了從直接利用、到禁燒,再到綜合利用的過程轉(zhuǎn)變。20世紀70年代前,我國農(nóng)作物秸稈大多作為薪柴、肥料和牲畜飼料被直接利用。自80年代起,隨著農(nóng)作物單產(chǎn)和總產(chǎn)量增加,作物秸稈產(chǎn)生量大增,同時,由于農(nóng)村生活水平提升、勞動力減少,農(nóng)村直接利用秸稈的比例大幅下降,由于沒有找到好的解決方案,出現(xiàn)地區(qū)性、季節(jié)性、結(jié)構(gòu)性的秸稈過剩。因此,秸稈露天焚燒成為很多地區(qū)的處理方式,由此帶來嚴重的資源浪費和環(huán)境污染問題。2008年國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于加快推進農(nóng)作物秸稈綜合利用的意見》,目標是全面推行秸稈禁燒,同時推動秸稈資源實現(xiàn)綜合利用。在政府政策指引和扶持下,傳統(tǒng)的秸稈利用方式逐步發(fā)生著轉(zhuǎn)變。概括起來,一是秸稈肥料化利用。作為一種重要的有機肥資源,秸稈還田在我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中一直被大力提倡,秸稈經(jīng)過加工發(fā)酵后在耕地中施用,在一定程度上實現(xiàn)養(yǎng)分替代,從而實現(xiàn)化學(xué)氮肥替代和減量,有助于減輕化學(xué)氮肥施用產(chǎn)生的不良環(huán)境影響[4]。秸稈還田在增加土壤有機質(zhì)、改善土壤保肥蓄水能力等方面作用顯著,是農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用的重要途徑。二是秸稈燃料化利用。秸稈可以通過固化成型、直燃發(fā)電、生物氣化等方式實現(xiàn)能源化利用,能減少秸稈直接露天燃燒帶來的環(huán)境污染。在當(dāng)前環(huán)保政策趨嚴的背景下,秸稈能源化綜合利用成為清潔能源的重要補充。三是秸稈飼料化處理利用。1噸普通秸稈的營養(yǎng)價值約與0.25噸糧食的營養(yǎng)價值相當(dāng),當(dāng)秸稈經(jīng)過青貯、氨化、微貯等處理技術(shù)后,營養(yǎng)價值大幅度提高,可以作為反芻動物的飼草料,節(jié)約飼料糧消耗,并形成循環(huán)利用模式。四是秸稈基料化利用,是以秸稈為主要原料制作富含營養(yǎng)的有機固體物料,為動植物生長提供良好的生存環(huán)境,可用于食用菌的栽培、育苗和墊料制作等。五是秸稈原料化利用。將秸稈進行工業(yè)化加工,制作為建材、紙張等,實現(xiàn)循環(huán)利用。從秸稈利用的多樣化發(fā)展趨勢看出,除了政府重視外,技術(shù)進步為秸稈利用開辟的新途徑和方法,秸稈利用由過去傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域發(fā)展到現(xiàn)代工業(yè)、能源領(lǐng)域,秸稈的綜合效益快速提升。

盡管秸稈綜合利用途徑和去處不同,但通過秸稈資源的轉(zhuǎn)化利用,能夠產(chǎn)生顯著的綜合效益。從既有研究來看,秸稈資源化利用的綜合效應(yīng)表現(xiàn)在幾個方面。一是減少污染物排放,帶來顯著的環(huán)境效益。秸稈焚燒是霧霾的季節(jié)性污染源之一,禁絕秸稈焚燒是許多大氣污染嚴重地區(qū)的緊迫任務(wù)。二是促進能源替代。秸稈氣化清潔能源在諸多方面與煤炭、石油、天然氣等常規(guī)化石能源相似,具有可存儲、可運輸?shù)忍攸c,各地實踐中,表現(xiàn)最為突出的是農(nóng)村沼氣池建設(shè),它可以補充農(nóng)村清潔能源供給,降低傳統(tǒng)能源消耗,減少污染物排放[5]。三是促進農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收。有些地區(qū)在秸稈資源化利用中整合新技術(shù),推動農(nóng)作物秸稈利用和轉(zhuǎn)化,改善了傳統(tǒng)利用過程中的低效問題,提高了種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的經(jīng)濟效益。此外,通過秸稈加工利用的產(chǎn)業(yè)鏈延伸增值,資源再生利用節(jié)約成本,產(chǎn)生較高的經(jīng)濟效益。

我國政府十分重視秸稈利用問題,并把秸稈禁燒和綜合利用工作當(dāng)作資源和環(huán)境保護的重大項目,從技術(shù)、生產(chǎn)和市場的角度出發(fā),在資金、政策等方面給予有力扶持與推動,極大地促進了秸稈綜合利用這項工作的廣泛開展,取得了矚目的成就[6]。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的報告,2019年我國秸稈綜合利用率平均水平已達85.45%,但不同地區(qū)秸稈綜合利用水平和效應(yīng)存在著較大差異。因此,本研究認為,如果能對我國不同省份農(nóng)村秸稈資源利用狀況進行評價和比較分析,結(jié)果不僅能反映出農(nóng)村秸稈資源化利用的綜合效應(yīng)水平,而且能夠呈現(xiàn)出農(nóng)村秸稈資源化利用中的短板和關(guān)鍵因素,對進一步完善秸稈資源化利用政策具有參考價值。

為了能全面較好地反映秸稈資源化利用綜合效應(yīng),本研究對秸稈利用的綜合效應(yīng)的測度從多角度展開,包括能源替代、環(huán)境效應(yīng)、牲畜飼料、營養(yǎng)土壤、農(nóng)民增收,為相關(guān)研究提供一個新的視角。

一、文獻綜述

有關(guān)農(nóng)作物秸稈資源的利用績效的研究,多數(shù)研究文獻采用不同的方法,著重對秸稈資源利用產(chǎn)生的資源替代效應(yīng)、生態(tài)環(huán)境效益、經(jīng)濟效益或社會效益的度量和分析。有學(xué)者通過計算秸稈的熱值、燃燒含硫量、熱能效率等數(shù)據(jù),評價秸稈資源利用的資源替代和環(huán)境效應(yīng)[7-9];有的研究利用替代成本法,情景分析法等方法,選擇適當(dāng)?shù)脑u價指標構(gòu)建秸稈資源利用的環(huán)境效益評價體系,對秸稈不同利用方式的環(huán)境效益進行分析和比較[10-12]。對秸稈利用的經(jīng)濟效應(yīng),部分學(xué)者采用NPV凈現(xiàn)值法、成本收益法方法對秸稈資源不同利用方式的經(jīng)濟投入與收益進行分析,定量測算出經(jīng)濟效應(yīng)[13-15]。國內(nèi)當(dāng)前研究中,也有研究采用評價指標體系對秸稈資源利用效應(yīng)進行研究的成果,史喬丹構(gòu)建了秸稈肥料化利用績效評價體系,選擇了總資產(chǎn)增長率、產(chǎn)品合格率、能源消耗率,契約農(nóng)戶流動率等評價指標,對典型地區(qū)的秸稈肥料化利用績效進行評價[16]。崔曉雪等利用層次分析法,以秸稈飼料化,秸稈發(fā)電和秸稈糖醇化三種資源化利用途徑為基礎(chǔ),對吉林省秸稈資源產(chǎn)業(yè)化利用的成效進行分析,利用成本費用收益率、產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力、銷售利潤率、新增就業(yè)崗位數(shù)、資源替代效益、碳排放減少量、秸稈能量轉(zhuǎn)化率等指標,對秸稈資源化利用的綜合效應(yīng)進行評價[17]。羅嵐建立了秸稈利用效益綜合評價指標體系,從經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益三個角度分析秸稈資源不同利用方式產(chǎn)生的綜合效應(yīng)[18]。楊曉東以作物秸稈的基料化利用為研究對象,探討了“秸稈—菌料—肥料”利用模式所產(chǎn)生的綜合效益[19]。馬秋穎以東北地區(qū)較為典型的秸稈利用方式的綜合效益作為評價對象,選用資源循環(huán)利用率、能量轉(zhuǎn)化率、成本費用收益率、資源替代效益等9個指標對秸稈資源化利用的效益進行測算和評價[20]。

通過以上文獻回顧分析可以發(fā)現(xiàn),目前對秸稈資源利用效應(yīng)的研究多數(shù)角度單一,尚缺乏評價體系和評價目標更廣泛的研究。

二、秸稈資源利用綜合效應(yīng)評價模型的建立

借鑒現(xiàn)有研究,本研究嘗試采用DPSIR模型構(gòu)建我國農(nóng)村秸稈資源綜合利用效應(yīng)的評價指標,從驅(qū)動力、壓力、狀態(tài)、影響和響應(yīng)5個維度共19個指標,對農(nóng)村秸稈資源化利用狀況進行量化評價。

(一)DPSIR模型(Driving forces-Pressure-State-Impact-Responses)

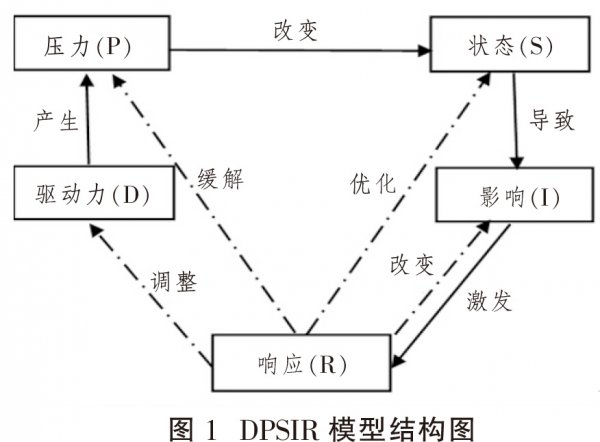

DPSIR是一種研究社會生態(tài)系統(tǒng)的模型,最初主要被應(yīng)用于環(huán)境問題評價,之后擴展到可持續(xù)發(fā)展問題的研究,對自然資源的利用效應(yīng)評價研究亦具有較好的適用性。DPSIR模型中,對系統(tǒng)的評價從驅(qū)動力、壓力、狀態(tài)、影響和響應(yīng)五個維度上展開,共同反映評價對象的特征;而且不同維度之間相互影響與作用,能夠探究評價對象系統(tǒng)內(nèi)部各因素發(fā)展的相關(guān)聯(lián)系,揭示其發(fā)展機制,在此基礎(chǔ)上制定解決問題的對策與方法。

DPSIR模型具有清晰、層次性較強、簡單明了的特點,為農(nóng)村秸稈資源利用效應(yīng)評價指標體系的構(gòu)建提供了一個較好的基本框架,DPSIR模型的基本框架如圖1所示。

(二)評價指標選擇

DPSIR框架中,根據(jù)不同評價體系的需求,每個維度又可以分成若干種指標。結(jié)合已有研究基礎(chǔ),本文選取能夠體現(xiàn)評價對象主要特點的評價指標,構(gòu)建農(nóng)村秸稈資源利用綜合效應(yīng)評價指標體系。

驅(qū)動力是指人類活動及自然環(huán)境對于評價目標的基礎(chǔ)性作用,包括自然驅(qū)動力和經(jīng)濟社會驅(qū)動力兩方面的因素[22]。對于秸稈資源利用系統(tǒng)來說,地形、氣候和自然災(zāi)害等自然因素的影響較為復(fù)雜,且在省級層面上,難以用數(shù)據(jù)表述,因此本文主要選擇人均GDP、人口自然增長率、種植業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值的比重、耕地面積作為驅(qū)動力評價指標。其中人均GDP、人口增長表征經(jīng)濟驅(qū)動力;種植業(yè)占比和耕地資源面積表征秸稈的資源驅(qū)動力指標。

壓力通常指的是通過驅(qū)動力的作用之后進一步產(chǎn)生的、更為直接作用到研究對象的因素[23]。本文選擇草食家畜數(shù)量、農(nóng)村人均能源消費量和農(nóng)村沼氣池產(chǎn)氣量作為需求壓力指標。秸稈是草食家畜的主要飼料來源之一[24],草食家畜的數(shù)量越多,對秸稈資源的需求越大;農(nóng)村消耗的能源越多,能源需求越大,從而對秸稈資源的需求越大;秸稈是農(nóng)村制備沼氣的主要原料之一[25],農(nóng)村沼氣池產(chǎn)氣量(規(guī)模)越大,對秸稈的需求越大。另一方面受教育程度的提升提高了人們對于秸稈資源的認知水平和利用水平[26],故選擇鄉(xiāng)村人口受教育程度作為人口素質(zhì)壓力指標。

狀態(tài)因素主要表征的是在驅(qū)動力與壓力作用下系統(tǒng)所處的資源狀態(tài)和環(huán)境狀態(tài)。影響狀態(tài)維度的是通過系統(tǒng)內(nèi)部作用導(dǎo)致的狀態(tài)變化的最終影響效果,通常包括經(jīng)濟影響和環(huán)境影響兩個方面,可使用定量計算或定性分析得出相關(guān)指標。本文選取秸稈資源可利用量和農(nóng)作物播種面積作為狀態(tài)指標,農(nóng)作物播種面積越大,種植規(guī)模越大,利用秸稈的綜合效應(yīng)水平越高[27]。

影響指的是評價系統(tǒng)狀態(tài)變化的最終影響效果。秸稈資源的利用對人類生產(chǎn)和生活和資源環(huán)境具有顯著影響,表現(xiàn)在經(jīng)濟和環(huán)境等多個方面。本文選擇農(nóng)村居民的人均種植業(yè)收入和恩格爾系數(shù)來表征秸稈資源利用對經(jīng)濟方面的影響[28],選擇氮氧化物排放量和農(nóng)用化肥施用量減少比例表征秸稈資源利用對環(huán)境方面的影響。秸稈資源的利用一方面有助于提升農(nóng)村居民種植業(yè)收入及生活水平,另一方面有助于減少廢氣中氮氧化物的排放量[29],并通過還田替代化肥的使用。影響層因素與秸稈利用系統(tǒng)息息相關(guān),是對于秸稈資源利用效應(yīng)水平的表征。

響應(yīng)維度的涵義是人類對于壓力和影響層面的調(diào)整和反應(yīng)。在驅(qū)動力和壓力作用下系統(tǒng)的狀態(tài)發(fā)生變化,對人類生產(chǎn)生活產(chǎn)生影響,為了更好地利用秸稈資源,人類所做出的政策調(diào)整、基層管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術(shù)變更等舉措就是“響應(yīng)”。本文選擇R&D經(jīng)費占GDP比重和農(nóng)村能源經(jīng)費投入作為政策響應(yīng)指標,選擇農(nóng)村能源管理推廣機構(gòu)數(shù)目作為基層響應(yīng)指標,選擇處理農(nóng)業(yè)廢棄物沼氣工程數(shù)量作為產(chǎn)業(yè)響應(yīng)指標,選擇農(nóng)作物機收水平作為技術(shù)響應(yīng)方面的指標[26]。人類各方面的響應(yīng)舉措是秸稈資源利用水平高低的直接反映。

在上文對各準則層分析的基礎(chǔ)上選擇相應(yīng)的評價指標,其單位、方向(符號)及具體計算方法如表1所示。

三、我國秸稈資源利用的綜合效應(yīng)評價

基于構(gòu)建的農(nóng)村秸稈資源利用評價指標體系,利用官方發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù),對2017年全國不同省區(qū)農(nóng)村秸稈資源利用綜合效應(yīng)水平進行測度,并進行區(qū)域比較分析。

(一)數(shù)據(jù)來源

本文所采用的數(shù)據(jù)主要來源于《中國統(tǒng)計年鑒》《中國農(nóng)村統(tǒng)計年鑒》《中國能源統(tǒng)計年鑒》《中國環(huán)境統(tǒng)計年鑒》《中國人口和就業(yè)統(tǒng)計年鑒》和《中國農(nóng)業(yè)統(tǒng)計資料》等。標準羊單位換算比例來源于馮秀等人的研究[30],農(nóng)村能源消耗比例來源于羅國亮等人的研究[31]。由于2017年度數(shù)據(jù)的缺失,分析中以2016年的農(nóng)村能源經(jīng)費投入、處理農(nóng)業(yè)廢棄物沼氣工程數(shù)量和農(nóng)村能源管理推廣機構(gòu)數(shù)目替代2017年的數(shù)據(jù),其中2017年上海市農(nóng)村能源經(jīng)費投入以2015年的數(shù)據(jù)替代。

(二)數(shù)據(jù)處理

數(shù)據(jù)分析中選擇了層次分析-熵值法。首先使用層次分析法確定主觀權(quán)重,使用熵值法確定客觀權(quán)重,然后根據(jù)主、客觀權(quán)重進一步計算出各指標綜合權(quán)重。最后使用得到的綜合權(quán)重對標準化后的數(shù)據(jù)進行計算,依次得到各指標層、準則層及目標層的評價值。具體計算步驟參考相關(guān)文獻[32-35]。

(三)評價結(jié)果

根據(jù)層次分析-熵值法,對準則層和指標層各指標的主觀、客觀及綜合權(quán)重進行計算,計算結(jié)果如表2所示。

進一步計算我國各省區(qū)農(nóng)村秸稈資源利用的綜合效應(yīng)評價值,計算結(jié)果如表3所示。

(四)評價結(jié)果分析

1.影響因素分析

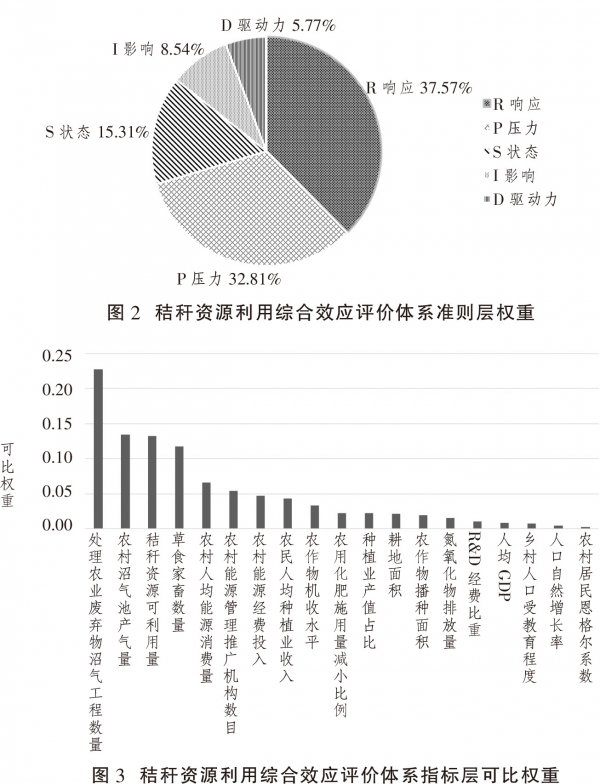

在DPSIR框架內(nèi)就各指標對秸稈資源利用的綜合效應(yīng)進行評價,結(jié)果(見圖2、圖3所示)表明:

(1)比較各準則層指標,綜合權(quán)重最大的是響應(yīng)層,對秸稈資源利用綜合效應(yīng)提高的貢獻率為37.57%,表明人類對秸稈資源的處理措施最能反映和影響秸稈資源利用綜合效應(yīng)的高低;其次是壓力層,對秸稈資源利用綜合效應(yīng)的貢獻率為32.81%,說明秸稈資源需求增加和人口素質(zhì)提升對秸稈資源利用綜合效應(yīng)的提升和影響水平較高;狀態(tài)層對目標層的貢獻率為15.31%,表明秸稈資源利用系統(tǒng)所處的狀態(tài)對秸稈資源利用綜合效應(yīng)的反應(yīng)和影響水平中等;影響層和驅(qū)動力層對目標層的貢獻率分別為8.54%和5.77%,說明秸稈資源利用系統(tǒng)對經(jīng)濟和環(huán)境的影響以及社會經(jīng)濟發(fā)展帶來的驅(qū)動力對秸稈資源利用綜合效應(yīng)的反應(yīng)和影響水平較低。

(2)在所有指標層的評價指標中,處理農(nóng)業(yè)廢棄物沼氣工程數(shù)量對秸稈利用綜合效應(yīng)具有最顯著作用,其次是農(nóng)村沼氣池產(chǎn)氣量,由此說明農(nóng)村沼氣化是秸稈資源化利用的重要途徑。秸稈資源可利用量,即秸稈資源供給狀況對于利用綜合效應(yīng)影響也較大,這可能是由于秸稈的規(guī)模化利用有助于提升利用效應(yīng)。草食家畜飼養(yǎng)數(shù)量對秸稈綜合利用效應(yīng)增加亦具有較明顯正向作用,由此表明秸稈飼料化利用有助于秸稈利用綜合提高。除以上四個指標之外,權(quán)重位于中位數(shù)以上的指標還包括農(nóng)村人均能源消費量、農(nóng)村能源管理推廣機構(gòu)數(shù)目、農(nóng)村能源經(jīng)費投入、農(nóng)民人均種植業(yè)收入、農(nóng)作物機收水平,說明農(nóng)民對于能源的需求、基層能源管理推廣機構(gòu)的建立和農(nóng)村能源經(jīng)費的投入、農(nóng)民人均種植業(yè)收入和農(nóng)作物機收水平對秸稈資源的綜合利用效應(yīng)具有較強的正面影響和反應(yīng)能力。

2.秸稈資源利用綜合效應(yīng)省際差異分析

2017年我國秸稈資源利用綜合效應(yīng)平均值為0.2727,秸稈資源利用綜合效應(yīng)水平高于全國平均值以上有12個省區(qū),低于全國平均值以下有18個省區(qū)。由于全國較為多數(shù)的省區(qū)的秸稈資源利用效應(yīng)水平位于均值以下,一定程度上說明全國總體利用效應(yīng)水平不高。為更為直觀地分析和比較秸稈利用綜合效應(yīng)水平的地域分布和空間差異,使用等間距方法,用E表示測算出的秸稈資源利用綜合效應(yīng)水平,將其劃分為五個等級:E≥0.45代表綜合利用效應(yīng)水平高;0.35≤E<0.45為綜合利用效應(yīng)水平較高;0.25≤E<0.35為綜合利用效應(yīng)水平中等;0.15≤E<0.25為綜合利用效應(yīng)水平較低;E≤0.15為綜合利用效應(yīng)水平低,繪制全國秸稈利用綜合效應(yīng)水平的地理分布圖。

綜上,各省區(qū)之間秸稈利用效應(yīng)差異較大。秸稈資源利用綜合效應(yīng)排名位于前五位的是四川、湖南、河南、山東、黑龍江;排名位于后五位的是山西、北京、青海、寧夏和海南。比較全國排名最高的四川省和排名最低的海南省,四川的秸稈利用綜合效應(yīng)水平為海南水平的4.78倍,差異顯著。

按照我國耕作制度區(qū)劃[36],考察不同分區(qū)的秸稈資源綜合評價的區(qū)域平均水平,并與全國均值比較,結(jié)果表明,我國西南區(qū)秸稈資源利用綜合效應(yīng)水平最高,其次是華北區(qū)和長江中下游區(qū);東北區(qū)秸稈利用的綜合效應(yīng)水平處于中等,蒙新區(qū)、黃土高原區(qū)和青藏區(qū)利用秸稈的綜合效應(yīng)水平較低。

3.省際秸稈資源利用模式分析與比較

依據(jù)各省區(qū)不同準則層指標的評價值,確定各地秸稈資源的利用模式。具體研究方法如下:將計算得到的經(jīng)加權(quán)后的準則層評價值由高到低進行累加,當(dāng)累加值達到目標層評價值70%時,則得出該p個(p為已累加準則層的個數(shù))準則層代表了該省區(qū)利用秸稈資源的模式。將全國30個省區(qū)按照秸稈資源利用綜合效應(yīng)水平的高低進行秸稈資源利用模式的歸納,結(jié)果如表4所示。

由于各省區(qū)具有不同的資源、經(jīng)濟和政策條件,所以秸稈資源利用系統(tǒng)表現(xiàn)出的特征不同,也就擁有不同的秸稈資源利用模式。根據(jù)全國30個省區(qū)的特征,共歸納出七種秸稈資源利用模式(見表4)。結(jié)果表明,各省區(qū)中,秸稈資源化利用綜合效應(yīng)水平中等及以上的地區(qū)利用模式的趨同性更顯著,綜合效應(yīng)偏低的地區(qū)利用模式呈現(xiàn)多樣性,具體如下。

第一,RPS(響應(yīng)—壓力—狀態(tài))和PR(壓力—響應(yīng))是主要的秸稈資源利用模式,同時也是綜合效應(yīng)水平較高的利用模式,具有推廣價值。全國以PR為主要利用模式的省區(qū)有5個,其中四川省最為突出,其秸稈資源利用綜合效應(yīng)水平居于全國首位;從指標層來看,四川省草食家畜飼養(yǎng)數(shù)量大,農(nóng)村沼氣池產(chǎn)氣量高,因此,用作飼料和沼氣原料的秸稈需求量大;此外,政府和相關(guān)部門對秸稈資源化利用問題響應(yīng)積極,采用的是典型的壓力—響應(yīng)模式。RPS模式是在壓力—響應(yīng)模式的基礎(chǔ)上增加狀態(tài)層條件,以RPS為利用模式的省區(qū)有13個,其中較為典型的是河南,其秸稈利用綜合效應(yīng)雖不及四川高,但仍然保持相對較高水平;從指標層面來看,這些地區(qū)秸稈資源和耕地資源豐富,為秸稈資源的利用提供了優(yōu)良的狀態(tài)條件,此外,資源需求壓力和相關(guān)部門響應(yīng)積極程度較高。除了以上兩類典型地區(qū)外,還有一些利用效應(yīng)水平中等或較低的省區(qū)亦采用以上兩種模式,顯示出利用模式的趨同性和利用水平的差異性并存的現(xiàn)象,這種現(xiàn)象一方面是由于秸稈資源利用系統(tǒng)本身對于響應(yīng)和壓力的強調(diào),另一方面與各地之間的相互學(xué)習(xí)和融合有關(guān)。

第二,秸稈資源利用效應(yīng)水平較低的16個省區(qū)中,秸稈利用模式呈現(xiàn)出多樣性,歸納起來有以下幾種:RPS(響應(yīng)—壓力—狀態(tài))、PRI(壓力—響應(yīng)—影響)、PI(壓力—影響)、RPD(響應(yīng)—壓力—驅(qū)動力)、RI(響應(yīng)—影響)和RPSI(響應(yīng)—壓力—狀態(tài)—影響)模式。從指標層面來看,一是部分省區(qū)缺乏足夠的政府響應(yīng)或缺乏利用秸稈的壓力,二是部分省區(qū)秸稈資源可利用量、農(nóng)作物播種面積等方面相對處于較低水平,尚不具有資源優(yōu)勢條件,導(dǎo)致整體利用效應(yīng)水平較低。

四、研究結(jié)論及建議

我國是世界上農(nóng)作物秸稈資源生產(chǎn)大國,農(nóng)作物秸稈產(chǎn)量大、種類多、分布廣,近年來隨著作物產(chǎn)量逐年上升,農(nóng)作物秸稈產(chǎn)量也呈不斷增長趨勢。為全面貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平生態(tài)文明思想,奮力開創(chuàng)生態(tài)文明建設(shè)的新局面,要牢固樹立新發(fā)展理念,將提高秸稈綜合利用水平,作為實現(xiàn)提升耕地質(zhì)量、改善農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)境、實現(xiàn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、綠色發(fā)展的重要舉措。為了對我國農(nóng)作物秸稈綜合利用狀況進行系統(tǒng)分析,本文引入DPSIR模型,構(gòu)建了農(nóng)村秸稈資源綜合利用的評價體系,對2017年我國不同省區(qū)秸稈資源利用綜合效應(yīng)進行測度分析,研究結(jié)果表明:

第一,我國不同省區(qū)的秸稈資源綜合利用效應(yīng)水平差異較大,大部分省區(qū)秸稈資源利用效應(yīng)水平較低。2017年我國秸稈資源利用綜合效應(yīng)的評價均值為0.2727,按照省級綜合評價值的大小將全國30個省區(qū)劃分為五個等級:我國秸稈資源綜合利用效應(yīng)水平高的省區(qū)有四川、湖南、河南和山東,處于較高的省區(qū)有河北、黑龍江和云南,處于中等水平的省區(qū)有7個,處于較低水平的省區(qū)有14個,寧夏、海南處于水平最低的省區(qū)。秸稈資源綜合利用效應(yīng)接近和低于全國中等水平的省區(qū)占比76.67%,表明我國大部分地區(qū)的秸稈資源利用效應(yīng)水平較低。按照分區(qū)計算,我國西南區(qū)、華北區(qū)和長江中下游區(qū)秸稈資源利用綜合效應(yīng)水平較高,東北區(qū)利用秸稈的綜合效應(yīng)水平中等,蒙新區(qū)、黃土高原區(qū)和青藏區(qū)利用秸稈的綜合效應(yīng)水平較低。

第二,綜合權(quán)重的大小反映出各指標層對準則層、準則層對目標層的影響水平。比較各準則層指標,綜合權(quán)重最高的是響應(yīng)層,對秸稈資源利用綜合效應(yīng)提高的貢獻率為37.57%,表明人類對秸稈資源的處理措施對秸稈資源利用綜合效應(yīng)提高具有顯著促進作用;其次是壓力層,表明秸稈資源需求的增加和人口素質(zhì)的提升對秸稈資源利用綜合效應(yīng)的提升具有較高影響水平;再者是狀態(tài)層,表明秸稈資源利用系統(tǒng)所處的狀態(tài)對秸稈資源利用綜合效應(yīng)的反應(yīng)和影響水平中等;影響層和驅(qū)動力層對目標層的貢獻率較低,表明秸稈資源利用系統(tǒng)對經(jīng)濟和環(huán)境的影響以及社會經(jīng)濟發(fā)展帶來的驅(qū)動力對秸稈資源利用綜合效應(yīng)提高的影響水平較低。由此說明,政府、企業(yè)與農(nóng)戶對秸稈資源化利用采取的行動和舉措是影響秸稈資源利用綜合效應(yīng)水平高低最顯著的因素;其次是表征秸稈資源需求壓力因素也有較高的影響力;而驅(qū)動力對秸稈資源利用效應(yīng)的反應(yīng)水平最低。

第三,基于所有指標層的評價指標的可比權(quán)重大小,可以看出處理農(nóng)業(yè)廢棄物沼氣工程數(shù)量、農(nóng)村沼氣池產(chǎn)氣量、秸稈資源可利用量和草食家畜數(shù)量對秸稈資源利用的綜合效應(yīng)提高具有顯著促進作用;農(nóng)村人均能源消費量和農(nóng)村能源管理推廣機構(gòu)數(shù)目對秸稈資源利用的綜合效應(yīng)提高有較強的促進作用,農(nóng)村能源經(jīng)費投入、農(nóng)民人均種植業(yè)收入和農(nóng)作物機收水平對秸稈資源利用的綜合效應(yīng)提高有一定的促進作用。

第四,我國各省區(qū)由于具有不同的資源、經(jīng)濟和政策條件,所以秸稈資源利用系統(tǒng)的主導(dǎo)子系統(tǒng)不同,導(dǎo)致各地秸稈利用的模式具有差異性。全國各省區(qū)的秸稈利用模式大致可以歸納出七種,結(jié)果顯示,秸稈資源利用效應(yīng)水平中等及以上的地區(qū)都采用了RPS(響應(yīng)—壓力—狀態(tài))模式或PR(壓力—響應(yīng))模式,表明這兩種模式在一定意義上具有推廣和學(xué)習(xí)的價值。秸稈資源利用效應(yīng)水平中等以下的地區(qū)利用模式較多樣,利用水平較低或低的省區(qū)劣勢條件較多且缺乏優(yōu)勢條件,從而導(dǎo)致秸稈資源利用子系統(tǒng)薄弱,所采用的利用模式發(fā)展不成熟,利用效應(yīng)水平低下。

在推動秸稈資源化綜合利用效應(yīng)的道路上,我們既要關(guān)注秸稈資源利用綜合效應(yīng)水平高的省份,也要關(guān)注秸稈資源利用效應(yīng)水平較低的省份,加強地區(qū)間交流和學(xué)習(xí),推動全國秸稈資源化利用總水平的提高。為進一步推進秸稈資源化利用,提升利用秸稈的綜合效應(yīng),提出以下幾點建議:

一是繼續(xù)強化政府引導(dǎo)與政策扶持。基于省級層面的分析,秸稈資源利用系統(tǒng)中,政府和相關(guān)部門的響應(yīng)舉措及資源需求等壓力對提高秸稈綜合利用效應(yīng)具有顯著作用。由于技術(shù)及成本等問題的限制,目前各地秸稈不同資源化的途徑發(fā)展并不平衡,如部分省區(qū)將利用秸稈制備新型能源和飼料化作為秸稈利用的主要途徑,有些地區(qū)以發(fā)展農(nóng)村沼氣產(chǎn)業(yè)和秸稈飼料產(chǎn)業(yè)為重點。所以,不同地區(qū)的政府要適時出臺相應(yīng)的扶持政策和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,增大資金投入,擴大秸稈資源需求。

二是各地要積極開展示范試點工作,發(fā)揮龍頭企業(yè)引領(lǐng)作用。推進秸稈規(guī)模化利用,秸稈資源可利用量是影響秸稈利用綜合效應(yīng)的關(guān)鍵因素之一。對于不同資源量水平的地區(qū)應(yīng)當(dāng)因地制宜,應(yīng)當(dāng)選擇不同的發(fā)展模式。在秸稈資源較豐富的地區(qū)培育代表性龍頭企業(yè),發(fā)揮地區(qū)秸稈產(chǎn)業(yè)的示范帶頭作用。秸稈資源比較稀缺的地區(qū)往往會面臨秸稈資源量達不到規(guī)模生產(chǎn)要求的問題,阻礙了秸稈的資源化利用,對此可通過建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)秸稈統(tǒng)一收集點等方式完善秸稈資源的收儲運體系,以促進秸稈的規(guī)模化利用。

三是加強基層管理推廣機構(gòu)建設(shè),提高資金補貼力度。農(nóng)村能源管理推廣機構(gòu)數(shù)目和能源經(jīng)費投入對秸稈資源利用的綜合效應(yīng)有較大貢獻率,說明基層的管理推廣機構(gòu)建設(shè)和政府相關(guān)財政政策具有關(guān)鍵作用。基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部可通過多渠道宣傳增大科普教育的推廣力度,利用橫幅、短信、傳單、標語等形式進行政策推廣和知識普及,提高公眾對秸稈資源化利用重要性的認識。

四是引進和開發(fā)相關(guān)技術(shù),提升機械化水平。農(nóng)作物機收水平是影響秸稈資源化利用綜合效應(yīng)的重要因素,因此提升技術(shù)水平和機械化水平對秸稈資源的利用具有重要意義。技術(shù)的提升需要將引進和開發(fā)相結(jié)合,一方面要學(xué)習(xí)秸稈利用技術(shù)較先進國家的技術(shù)原理和經(jīng)驗,引進其他國家先進的人才和設(shè)備;另一方面要鼓勵國內(nèi)對于秸稈資源化利用技術(shù)的相關(guān)研究,促進科研資源整合,提升秸稈收集、儲存、運輸及利用的相關(guān)技術(shù)水平。

|