|

高建剛

(聊城大學商學院,山東聊城252059)

摘要:再生能源具有較好的環(huán)保效果但是卻有較高的成本。實踐中政府普遍依據(jù)再生能源產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)量進行補貼。然而,再生能源的消費雖具有環(huán)境友善性,但其生產(chǎn)過程,一般要消耗傳統(tǒng)能源,仍然會對環(huán)境產(chǎn)生一定污染。僅有補貼未免失之偏頗。且對總產(chǎn)量補貼也有不當之處。若將再生能源生產(chǎn)過程中的環(huán)境污染納入考慮時,政府應當如何應對?研究發(fā)現(xiàn):第一,無論廠商是否具有污染治理技術,也無論市場結構如何,最優(yōu)污染治理稅率均應等于污染邊際損害,即最優(yōu)污染治理稅為庇古稅。第二,在完全競爭市場結構下。最優(yōu)補貼率等于再生能源的邊際收益,即最優(yōu)補貼率為庇古補貼:在寡占市場結構下,最優(yōu)補貼率應大于再生能源的邊際收益,且廠商市場勢力越大,最優(yōu)補貼率越高。

一、問題的提出及文獻綜述

生物質能(biomassenergy),是太陽能以化學能形式貯存在生物質中的能量形式。即以生物質為載體的能量它直接或間接地來源于綠色植物的光合作用。是一種可再生能源。同時也是唯一的一種可再生的碳源,包括能源作物、沼氣等多種形式。圍繞生物質能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國推行了一系列的相關政策規(guī)劃。例如:在《十二五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012)》中,將生物質能產(chǎn)業(yè)列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。同時,還發(fā)布了《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄(2013)》,其中多項涉及到生物質能產(chǎn)業(yè)此外。《國家十二五科學和技術發(fā)展規(guī)劃(2011)》《國家能源科技十二五規(guī)劃(2011)》《全國現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012)))等。也對生物質能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出了相關的鼓勵政策在上述政策的推動下,近年來,中國生物質能產(chǎn)業(yè)獲得了快速發(fā)展。根據(jù)2014年底國務院出臺的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》,在未來“十三五”規(guī)劃期間,生物質能等再生能源產(chǎn)業(yè)在中國將繼續(xù)獲得較快發(fā)展。并在能源構成中占據(jù)越來越重要的地位,這些必將有利于推動中國經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展和經(jīng)濟結構調整。

然而,在政府大力推廣生物質能等再生能源產(chǎn)業(yè)的過程中,往往僅重視其對環(huán)境的友善性、能源供應的可持續(xù)性而對其進行補貼或者給予優(yōu)惠措施,但常常忽略再生能源的生產(chǎn)過程對環(huán)境造成的污染問題。例如,生物酒精的生產(chǎn)過程,必須投入原油、天然氣等對環(huán)境有污染的能源。因此,若僅就再生能源對環(huán)境的正外部性給予補貼或稅收優(yōu)惠,卻未考慮其可能對環(huán)境帶來的污染負外部性,可能會因為補貼過度而導致資源無效配置和環(huán)境損害。特別是,若再生能源的使用對環(huán)境帶來的收益低于其生產(chǎn)過程中帶來的環(huán)境損害,則政府補貼再生能源企業(yè)不但于環(huán)境改善無補,還將加劇環(huán)境質量惡化。

因此。政府在制定再生能源政策時,除了運用政策工具促進再生能源的生產(chǎn)與使用外,也應針對其污染損害進行限制與課稅,以矯正其負外部性所引發(fā)的市場失靈。誘使企業(yè)有自行進行污染治理的動機,進而達到社會資源的最優(yōu)配置。目前,國際上推動再生能源發(fā)展所采取的政策工具大致上可以分為數(shù)量政策與價格政策,其中尤以價格政策如稅收政策、補貼政策等種類多,使用廣泛。尤其是補貼政策應用最廣,如保證價格、投資補貼、貸款貼息、消費者補助等。環(huán)境政策方面,針對污染治理和損害。則有行政管制、課征污染稅等措施。

對再生能源政策實施的經(jīng)濟效果。國內外已有若干文獻探討。Tetsuo等(2002)[11]指出,增加對光伏發(fā)電項目的補貼。將會減少CO2排放量Birur等(2007)[2]、Banse(2008)[3]翻指出,美國的能源法案和歐盟的生物能源指令。會造成其國內對能源作物需求量的增加。導致能源作物價格上升和農民收入增加Hutchinson等(2010)[4]研究了非化石能源補貼對碳排放的影響。發(fā)現(xiàn)由于反彈效應的存在。非化石能源補貼使得總碳排放增加Ku等(2011)[5]運用選擇性實驗(choice experiment)和多元選擇模型分析了韓國居民對再生能源投資的支付意愿Lin和Jiang(2011)[6]同運用可計算一般均衡模型(CGE)估計了中國能源補貼和減少補貼的直接效果Gong和Tian(2011)[7]則使用期權理論研究能源補貼策略。并對影響政府補貼策略的相關因素進行了分析國內方面。林伯強和蔣竺均(2010)[8]應用CGE模型模擬分析了取消化石能源補貼對能源消費、溫室氣體減排等的影響劉偉和李虹(2012)[9]對化石能源補貼和環(huán)境利用效率的關系進行了文獻綜述史丹和楊帥(2012)[10]對可再生能源的價格補貼政策和補貼效果進行了較為詳細的梳理和回顧。認為需要加強對再生能源補貼效果的實證研究武文靜(2012)[11]認為。需進一步完善新能源專向性補貼的法律法規(guī)。

制定合理有效的可再生能源價格補貼政策姚昕等(2011)[12]、蔣竺均和邵帥(2013)[13]、李虹和謝明華(2010)[14]、李虹(2011)[15]分別運用CGE模型、投入產(chǎn)出模型模擬化石能源補貼取消對城鎮(zhèn)居民收入、能源消費等產(chǎn)生的影響。曹新(2014)[16]認為,中國需依據(jù)再生能源電力各類技術特性和不同發(fā)展階段。建立可再生能源電力價格補貼政策的逐步推出機制嚴靜和張群洪(2014)[17]運用CGE模型研究了再生能源電價補貼的宏觀經(jīng)濟效果。發(fā)現(xiàn)再生能源補貼對宏觀經(jīng)濟有顯著的正影響。陳艷和朱雅麗(2014)[18]研運用一個簡單的博弈模型分析再生能源產(chǎn)業(yè)的補貼標準與再生能源產(chǎn)品和常規(guī)能源產(chǎn)品成本之間的關系,研究發(fā)現(xiàn):再生能源產(chǎn)品成本越小,越值得補貼;常規(guī)能源產(chǎn)品成本越大。再生能源產(chǎn)品越值得補貼。

綜上所述。以往關注再生能源產(chǎn)業(yè)政策的文獻或者側重定性描述。或者側重實證分析,較少從理論上探討再生能源的最優(yōu)補貼政策,尤其是對再生能源生產(chǎn)過程中存在的負外部性關注不夠本文的主要目的,即建立一個理論分析模型,研究在兼顧再生能源替代化石能源使用對環(huán)境帶來的正外部性和再生能源的生產(chǎn)過程對環(huán)境帶來的污染負外部性的條件下。追求社會福利最大化的政府應當如何制定最優(yōu)的再生能源補貼與課稅政策。為此。本文延伸Requate(2005)[19]的模型設定。特別是關于廠商成本函數(shù)的設定,但與其模型不同之處在于。在Requate(2005)[19]一文中。主要是探討不完全市場競爭結構下一般產(chǎn)業(yè)因環(huán)境污染而出現(xiàn)的稅收政策。而本文則同時考察針對再生能源這一特殊產(chǎn)業(yè)的補貼和稅收政策此外。對一般文獻中提及的總產(chǎn)出補貼。本文則改為對凈再生能源產(chǎn)出f即再生能源總產(chǎn)量減去其中消耗的化石能源產(chǎn)量)進行補貼。在此基礎上。本文建立一個兩階段動態(tài)博弈模型求解政府以及廠商的最優(yōu)決策假定廠商進行Cournot競爭:第一階段。政府從社會福利最大化出發(fā),制定最優(yōu)排放稅率和再生能源補貼率;第二階段,廠商在政府給定的污染排放稅率和補貼率的條件下,由利潤最大化出發(fā)制定自己的最優(yōu)產(chǎn)量和污染排放量決策。對上述模型。采用逆向歸納法求解。

研究發(fā)現(xiàn),若綜合考慮能源生產(chǎn)和使用過程中的正、負兩種外部性,則有:第一,無論廠商是否具有污染治理技術,也無論市場結構如何,最優(yōu)污染治理稅率應等于污染邊際損害,即最優(yōu)污染治理稅為庇古稅。這一結論與Buchanan(1969)[20]、Barnett(1980)[21]、Hahn(1989)[22]、Requate(2005)等認為,寡占結構下,污染稅率應低于污染邊際損害的結論不同。第二,在完全競爭市場結構下。最優(yōu)再生能源補貼率應等于再生能源的邊際收益,即最優(yōu)補貼為庇古補貼;在寡占市場結構下,最優(yōu)再生能源補貼率大于再生能源的邊際收益,且廠商市場勢力越大,最優(yōu)補貼率越高。這些結論,以往文獻較少論及。

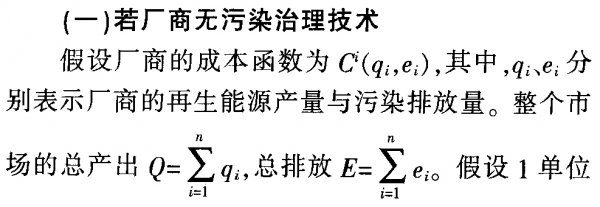

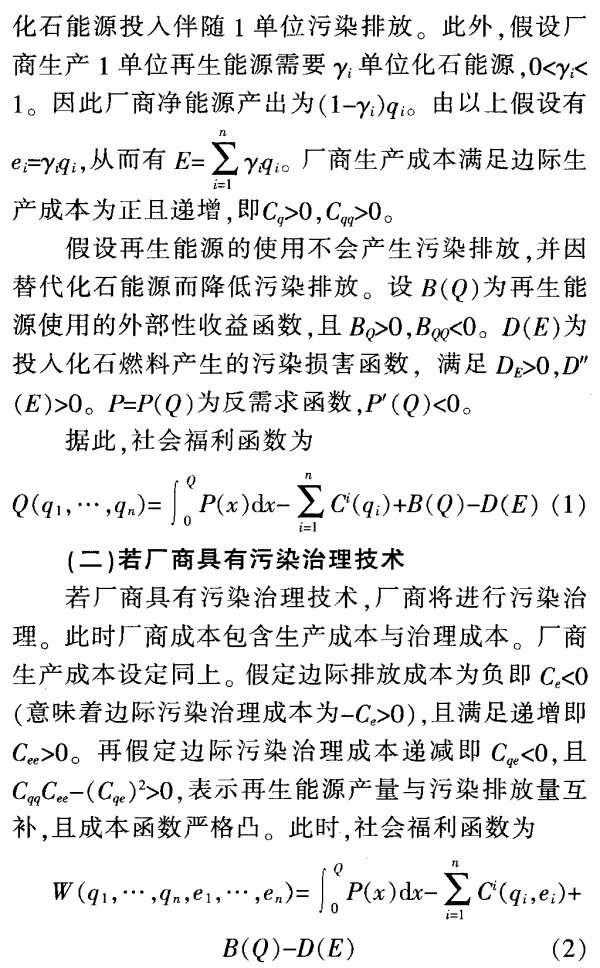

二、基本模型設定和說明

假定再生能源市場上有n家廠商,各廠商生產(chǎn)的再生能源產(chǎn)品可以完全替代化石能源。且各廠商再生能源產(chǎn)品之間也可以完全相互替代由于再生能源的使用可以減少化石能源的投入,間接減少污染排放,因此能夠產(chǎn)生正的消費外部性;但廠商在生產(chǎn)再生能源產(chǎn)品的過程中必須投入化石燃料。會有污染排放問題。帶來負的生產(chǎn)外部性。若不進行治理則會造成環(huán)境損害和資源配置無效率為便于分析,以廠商是否具備污染治理技術進行討論。

對政府的最優(yōu)決策,分兩種市場結構討論:一是完全競爭市場,廠商是市場價格接受者:二是寡占市場。廠商具有市場勢力,可以影響產(chǎn)品價格對每一市場結構。均構建一個兩階段動態(tài)博弈第一階段。政府制定最優(yōu)稅率和補貼率;第二階段,廠商在既定稅率和補貼率下。制定產(chǎn)量和污染排放量決策。對上述博弈,用逆向歸納法求解廠商與政府最優(yōu)決策。

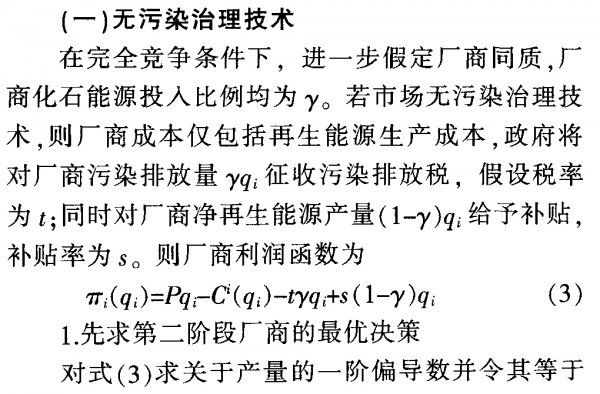

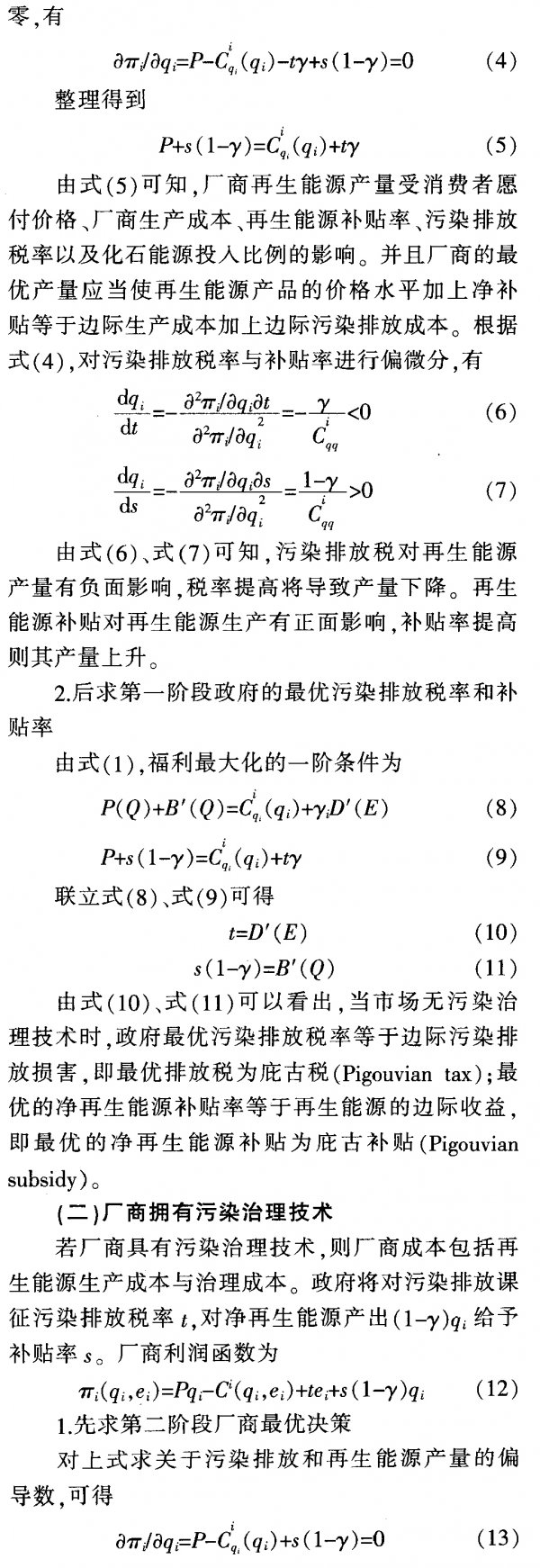

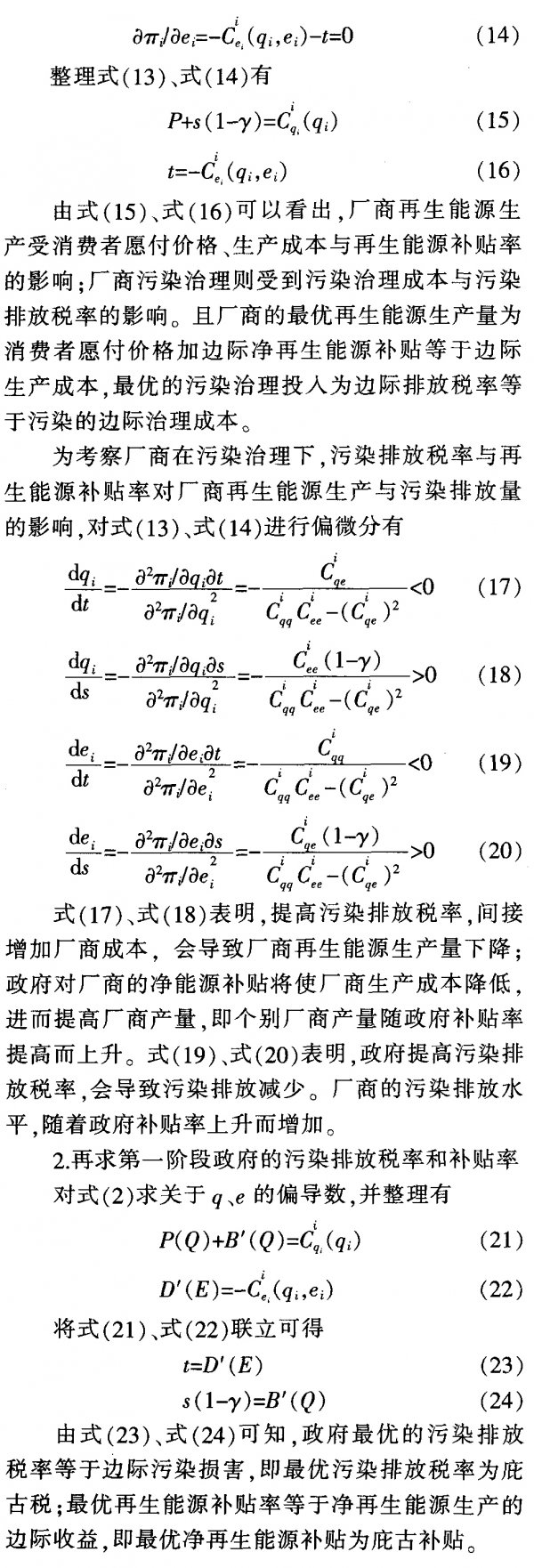

三、完全競爭市場結構下的模型求解與分析

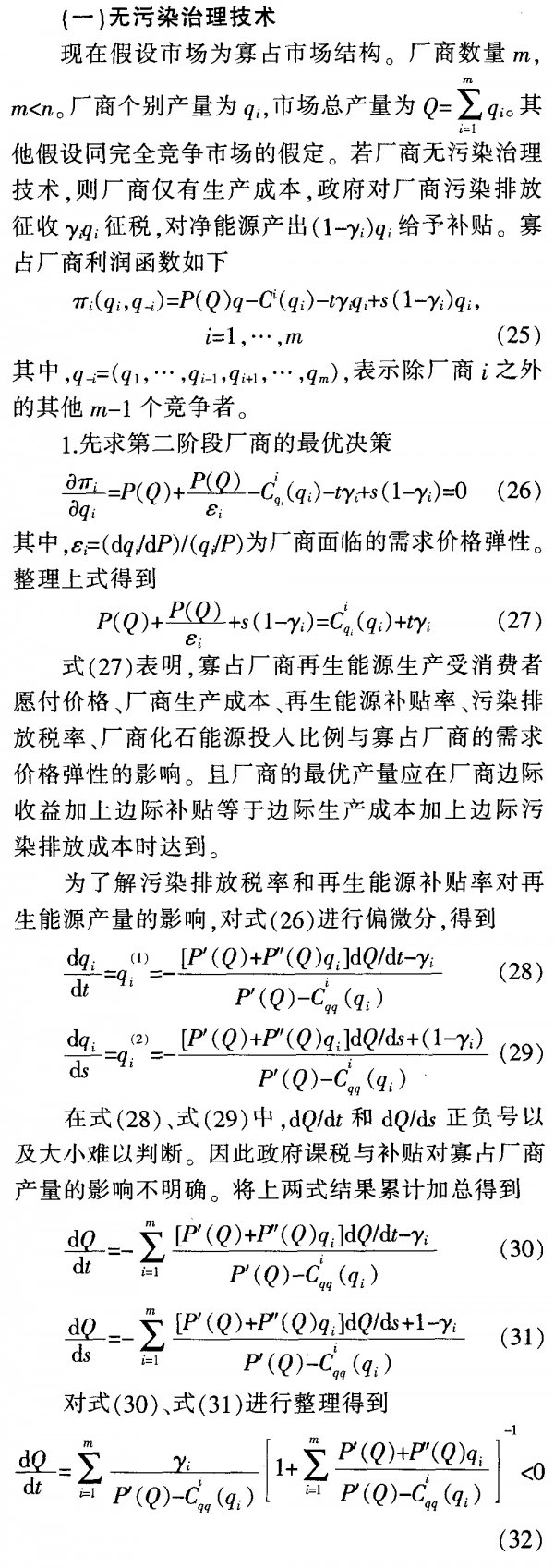

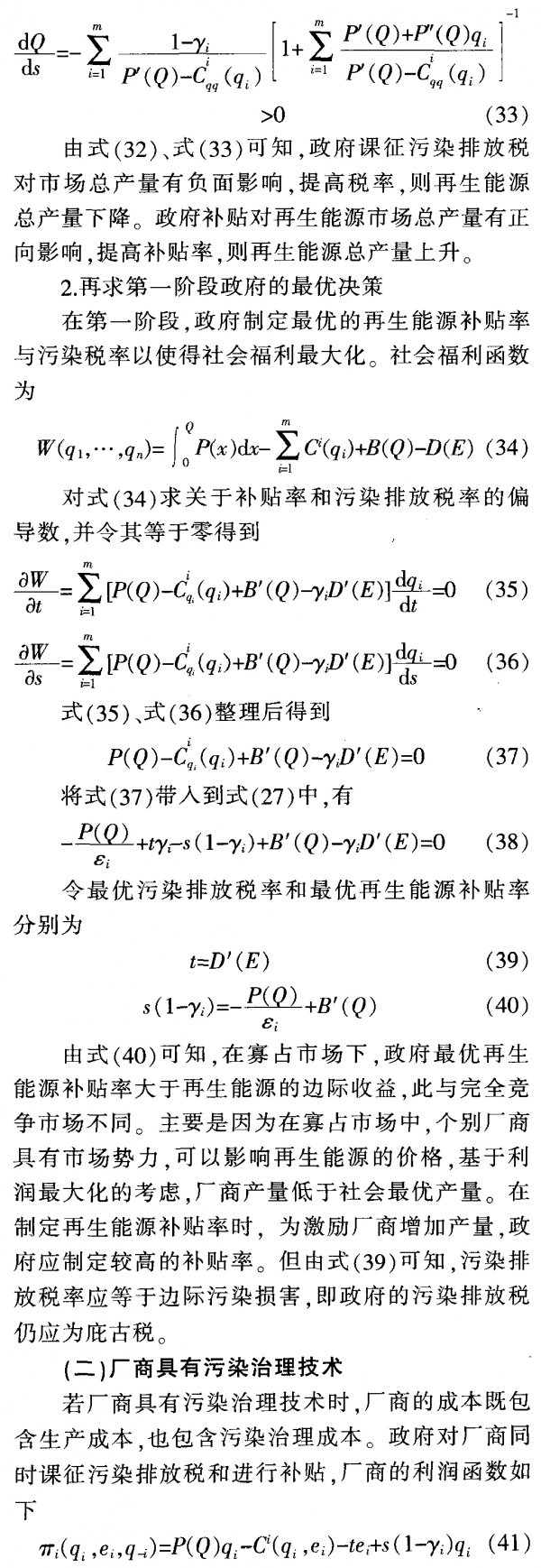

四、寡占市場結構下政府最優(yōu)再生能源政策

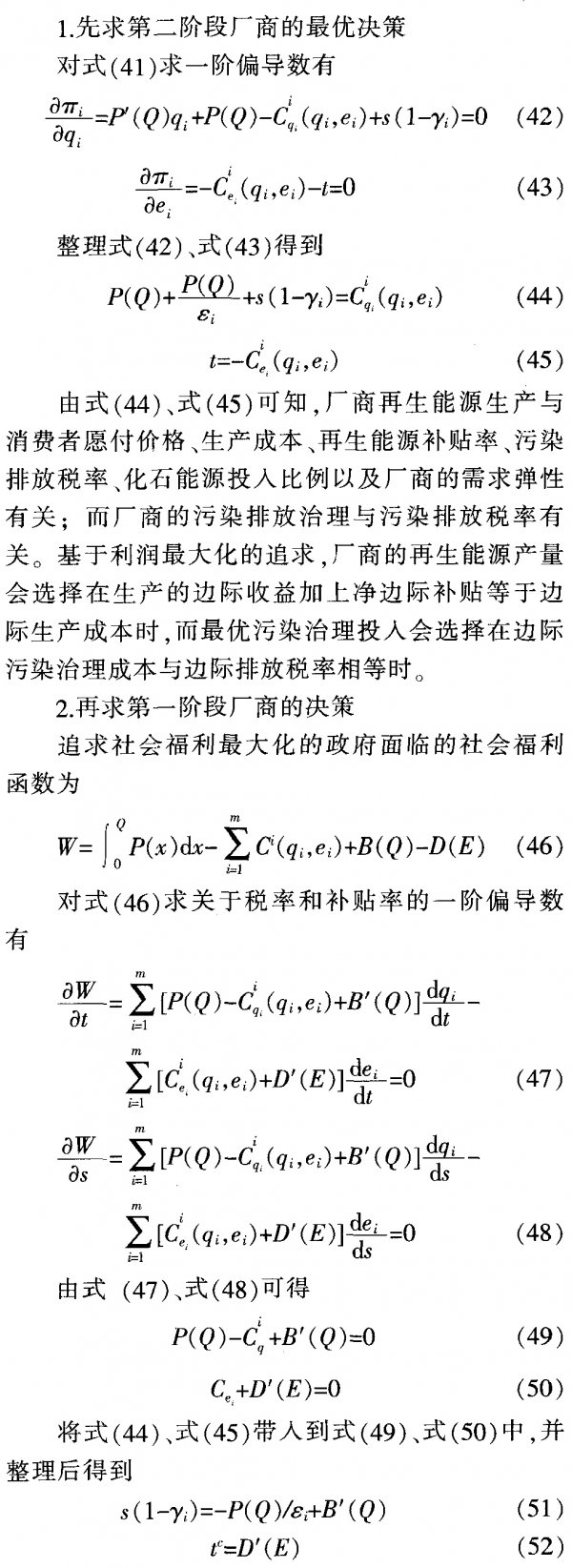

由式(51)可知,寡占市場結構下,若廠商具有污染治理技術,政府最優(yōu)補貼率應大于再生能源的邊際收益。主要原因在于廠商所具有的市場勢力足以影響再生能源的產(chǎn)量和價格,廠商追求利潤最大化的行為將導致產(chǎn)量低于社會最優(yōu)產(chǎn)量。為了矯正扭曲,政府須對再生能源補貼率制定較高的水平以誘導廠商生產(chǎn)更高產(chǎn)量。同時,由式(52)可知,污染排放稅率等于邊際污染損害,最優(yōu)污染排放稅仍為庇古稅。

五、研究結論和建議

再生能源的生產(chǎn)與使用。既有正外部性。也有負外部性。因此最優(yōu)的政策應是既有補貼也有課稅然而各國政府制定政策時往往僅對再生能源進行補貼。如此會使再生能源過度生產(chǎn),不僅于環(huán)境改善無補,甚至導致環(huán)境污染加劇。為此,本文以生物質能源為例。探討若將再生能源生產(chǎn)過程中的環(huán)境污染納入考慮時。政府應當如何應對。主要結論如下:

第一,當廠商不具有污染治理技術時,無論市場結構如何。最優(yōu)污染治理稅率均應等于污染邊際損害,即政府最優(yōu)污染治理稅為庇古稅。當廠商不具有污染治理技術時,由于污染排放與再生能源產(chǎn)量有正向關系。又因為完全競爭市場的產(chǎn)量高于寡占市場的產(chǎn)量,可知完全競爭市場下污染排放的邊際損害高于寡占市場。因此,完全競爭時的污染排放稅率高于寡占市場的污染排放稅率,并且污染排放稅率隨著廠商市場勢力越強而越低。

第二,當市場具有污染治理技術時。無論是完全競爭市場,還是寡占市場,最優(yōu)的污染排放稅率均等于其邊際污染損害,最優(yōu)污染治理稅仍為庇古稅。此結論與以往文獻認為寡占市場結構下污染稅低于邊際損害的結論不同但最優(yōu)稅率的大小,與廠商污染治理技術有關。污染治理技術越高,則污染治理量越高,污染排放越少,污染邊際損害越低,最優(yōu)的污染排放稅率也越低與廠商不具有污染治理技術相比。廠商具有污染治理技術會降低污染排放量,因此污染損害降低,最優(yōu)稅率會降低。

第三,在完全競爭市場結構下,最優(yōu)再生能源補貼率等于再生能源的邊際收益,即政府補貼為庇古補貼在寡占市場結構下,最優(yōu)補貼率大于再生能源的邊際收益,且廠商市場勢力越大,最優(yōu)補貼越高。要原因是寡占市場結構下,廠商具有市場勢力,為追求利潤最大化,再生能源產(chǎn)量低于最優(yōu)水平。為此,政府會制定高于再生能源邊際收益的補貼率以誘導廠商提高產(chǎn)量,并且市場勢力越大情況下,廠商的產(chǎn)量越低于最優(yōu)產(chǎn)量,需要政府制定更高的補貼率以實現(xiàn)社會福利最大化。由于本文的補貼率水平是針對凈再生能源產(chǎn)出f即再生能源產(chǎn)量減去為之消耗的化石能源量)進行補貼,因此,在再生能源總產(chǎn)量和廠商的需求彈性相同時,本文的補貼率一般要高于傳統(tǒng)文獻的補貼率,這與以往文獻不同。

在中國,隨著相關政策舉措的推進和技術的完善,在可預見的時期內,生物質能源等再生能源產(chǎn)業(yè)在中國將繼續(xù)獲得較快發(fā)展,并在能源構成中占據(jù)越來越重要的地位,這必將有利于推動中國經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展和經(jīng)濟結構調整。但由本文分析結論可知,政府在鼓勵再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展時,應當未雨綢繆,趨利避害,使用較為審慎而靈活的政策手段:對再生能源產(chǎn)業(yè)不僅應有補貼也應征稅,且補貼和稅率應當隨市場競爭情況和廠商污染治理技術進步而變化,以推動經(jīng)濟結構更好轉型升級,實現(xiàn)中國經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。

再生能源發(fā)展政策包含多種工具可以使用。為簡單起見。本文僅選擇課稅與補貼兩種工具進行探討。未來進行政策分析時,可以將廠商的研發(fā)創(chuàng)新等行為納入模型中。此時政府政策的制定也許與本文有所不同。

|