|

馬恒運

(河南農業大學經濟與管理學院,河南鄭州450002)

摘要:我國農作物秸稈資源利用潛力很大,但秸稈資源利用方式落后,甚至嚴重污染農業生產和生活環境。基于河南省大規模農戶生產實地調研,摸清了現階段農戶秸稈利用方式及變化特征,估計了農戶秸稈利用行為的決定因素,發現種植規模和結構影響秸稈利用方式和行為。要從根本上促進秸稈的環保利用,提升秸稈的經濟利用水平,應該加速土地流轉,擴大經營規模;加強打捆機械行業投入,實施作物收獲秸稈處理聯動制度,提高秸稈處理效率;借鑒大城市廢棄物處置經驗,實施農戶-企業-政府合作共贏的秸稈處理機制。

一、引言

近年來,隨著國家有關政策的引導、地區政府的監管以及農民自身環保意識的提高,農忙時期為搶種而發生的焚燒秸稈行為得到了一定的遏制,然而這種遏制并沒有改善秸稈綜合利用方式,特別是當秸稈無法快速腐熟于田間時,露天焚燒依舊是農民首選處理方式(解恒參和趙曉倩,2015)。如何從根本上促進秸稈的環保利用,提升秸稈的經濟利用水平,將秸稈資源的綜合開發打造成為一個成熟的產業,對于我國的生態文明建設、綠色發展理念踐行、農業產業結構調整,有著至關重要的意義,其關鍵問題是厘清農戶秸稈利用行為影響因素。

鑒于作物秸稈具有產量大、體積大、分布分散、收集運輸成本高、綜合經濟利用性差等特點(畢于運,2010;朱文家,2011),加之秸稈利用行為對環境影響較大,為從根本上促進秸稈的綜合利用,許多學者進行了實地調研。基于江蘇省321戶農戶調研,黃武等(2012)發現要素價格以及農戶資源稟賦影響秸稈利用行為;基于遼寧省408戶農戶調研,呂杰等(2015)發現人均耕地面積影響農戶秸稈利用行為;錢忠好等(2010)、劉勤等(2014)、王舒娟等(2012)發現更多因素影響農戶秸稈利用行為;郭利京等(2014)甚至發現非正式制度與親環境行為之間的聯系;檀勤良等(2014)甚至斷言農戶秸稈利用意愿到行為之間存在某種潛在的未知機制。另外,更多的研究集中在作物秸稈資源的分布、利用結構和資源潛力(Chen,2016;Liu et al.,2007;Yang et al.,2010;Zhuang et al.,2011;畢于運等,2009;畢于運,2010;高祥照等,2003;韓魯佳等,2002);曹國良等(2006)甚至估算了中國大陸秸稈露天焚燒數量。

盡管研究文獻很多,但大部分集中在秸稈資源潛力估算方面;部分文獻基于農戶家庭特征,研究農戶秸稈利用行為,但多數沒有考慮外部環境的影響。中原經濟區是我國最大糧食產區,作物秸稈資源利用潛力最大。河南省是最大小麥生產省份,調查河南省秸稈利用方式及利用行為具有典型政策意義。因此,本文以河南省為例,基于大規模農戶作物生產調研,估算作物秸稈生產量,調查秸稈利用方式,探討影響農戶秸稈利用行為的關鍵因素,提出相應的政策建議。

二、調查地市及樣本分布

2014年,河南農業大學經濟管理學院,在河南省抽出10個地市,20個縣,8000個農戶,問卷調查農戶作物生產及秸稈利用情況。調查內容包括:2013年作物種類、種植面積、生物質產量及利用方式等調查范圍為10個地市,每個地市抽2個縣,每個縣抽出4個鄉,每個鄉抽出1個村,每個村抽出100個農戶,共計8000個農戶。調查地市包括:鄭州、許昌、洛陽、信陽、商丘、周口、南陽、新鄉、三門峽和安陽。各地市調查縣分別為:新鄭、滎陽;禹州、鄢陵;新安、欒川;潢川、羅山;虞城、夏邑;沈丘、扶溝;內鄉、方城;封丘、衛輝;澠池、陜縣;林州和湯陰。

三、農戶作物生產情況

(一)生產規模分布

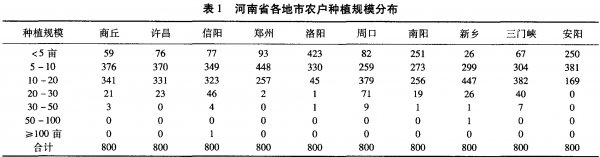

從表1可以看出,河南省農戶種植規模,5畝以下占17.6%,5-10畝占42.4%,10-20畝占36.6%,大于20畝只有3.6%。山區種植規模較小,例如,洛陽市,種植規模5畝以下,農戶占52%。相反,平原種植規模較大,例如新鄉市,種植規模10-20畝的農戶占55%。

(二)種植規模及秸稈產量

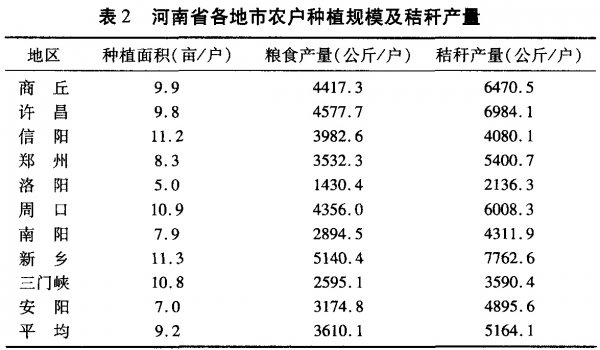

從表2可以看出,農戶平均種植規模為9.2畝,其中,洛陽種植規模最少,戶均5.0畝;新鄉和信陽種植規模最大,分別為11.3畝和11.2畝。同樣,農戶平均秸稈產量為5164公斤,其中,洛陽秸稈產量最少,戶均2136公斤;新鄉和信陽的秸稈產量最多,戶均分別為7763公斤和6984公斤。

(三)農戶秸稈利用方式

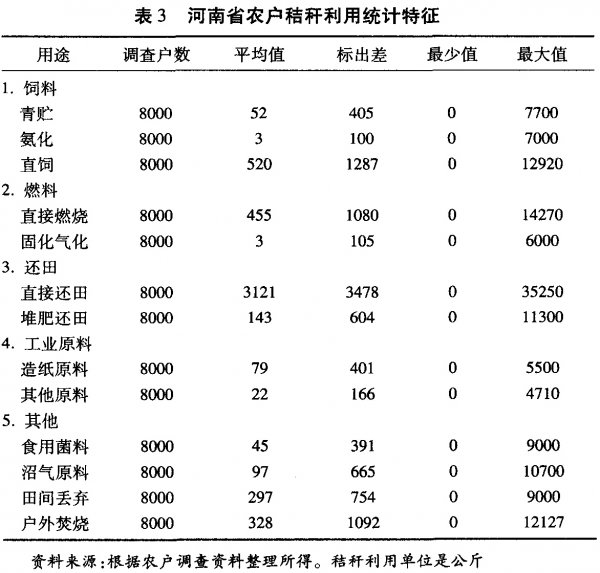

河南省農戶秸稈利用方式,主要是家庭燃料和秸稈還田。從表3可以看出:第一,家庭燃料,平均4262公斤,占44%;第二,還田做有機肥,平均3804公斤,占40%;第三,做動物飼料,平均595公斤,占6%;第四,工業原料,平均540公斤,占5.6%;第五,其他用途,平均439公斤,占4.5%。

(四)各種秸稈利用方式

河南省農戶各種秸稈利用方式及結構見表4,具體分析如下:

第一,小麥秸稈利用方式。直接還田,戶均l158公斤,占66.9%;露天焚燒,戶均140公斤,占8.1%;直接做飼料,戶均106公斤,占6.1%。另外,大約還有:5%做工業原料,2%能源化利用,3%直接丟棄。

第二,玉米秸稈利用方式。直接還田,戶均1935公斤,占68.3%;炊事直接燃燒,戶均261公斤,占9.2%;直接做飼料,戶均242公斤,占8.5%。另外,大約還有:2.2%能源化利用,有6.1%直接丟棄。第三,稻谷秸稈利用方式。露天焚燒,戶均139公斤,占68.3%;直接做飼料,戶均66公斤,占22.5%;直接丟棄,戶均43公斤,占14.8%。

第四,花生秸稈利用方式。直接做飼料,戶均84公斤,占63.6%;還田處理,戶均25公斤,占20%;做炊事直接燃燒和直接丟棄,戶均分別為11.2公斤和9.8公斤,分別占8.5%和7.4%。

第五,棉花秸稈利用方式。做炊事直接燃燒,戶均48.4公斤,占86.2%;田間直接丟棄,戶均5公斤,占8.6%。

可以看出,各種秸稈利用方式差異很大。其中,小麥和玉米秸稈主要以直接還田和家庭燃料為主;稻谷秸稈主要以露天焚燒和直接做飼料為主;花生秸稈主要以做飼料和還田為主。

四、指標選擇與模型設定

(一)指標選擇

根據調查資料情況,這里假設六個農戶秸稈利用方式指標,分別是:秸稈飼料用量(Y1),秸稈還田量(Y2),秸稈炊事直接用量(Y3),秸稈能源化利用量(Y4),秸稈田間廢棄量(Y5),秸稈焚燒量(Y6)。

相應的,有六個農戶秸稈利用結構指標,分別是,秸稈飼用比例(Y11),秸稈還田比例(Y22),秸稈炊事直接用量比例(Y33),秸稈能源化利用比例(Y44),秸稈田間廢棄比例(Y55),秸稈露天焚燒比例(Y66)。

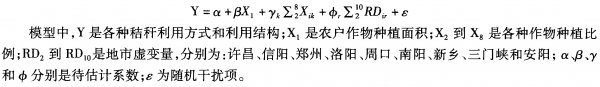

同樣,根據現有調查資料,假定影響農戶秸稈利用行為因素有:種植規模,種植結構,非農就業,社會、經濟和環境因素,特別是氣候。由于資料限制,文中未涉及因素用地區虛變量代替。

(二)模型設定

根據指標設定和數據特點,選擇一般的回歸模型,調查農戶秸稈利用方式和利用結構的影響因素。根據變量定義,估計模型設定如下:

五、估計結果及分析

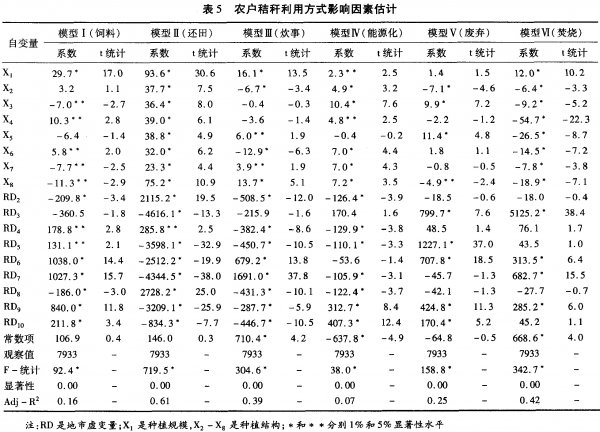

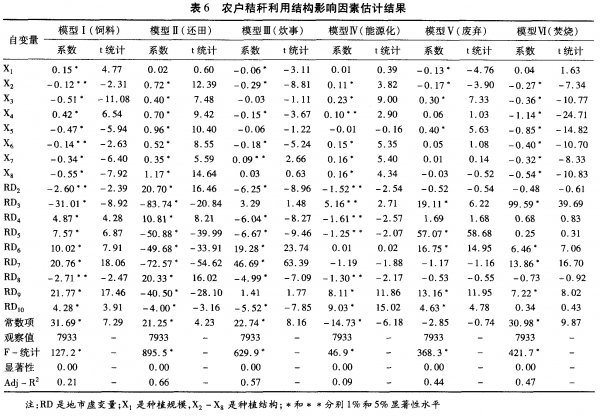

模型估計結果見表5和表6。表5給出秸稈利用方式影響因素估計結果,表6給出秸稈利用結構影響因素估計結果。總體來講,模型估計達到1%顯著性水平,多數變量達到顯著水平,因此,模型估計結果可靠性較大。

(一)秸稈利用方式影響因素

觀察表5,有如下發現:

第一,種植規模顯著影響秸稈利用方式。亦即,種植面積顯著影響秸稈利用;種植結構顯著影響秸稈利用。但是,不同作物種植比例,對秸稈利用影響方向存在明顯差異。例如,棉花秸稈炊事用量較多(模型Ⅲ),飼料用量較少(模型Ⅰ);相反,花生秸稈炊事用量較少(模型Ⅲ),飼料用量較多(模型Ⅰ)。

第二,種植結構顯著影響秸稈飼料用量。例如,在模型Ⅰ中,玉米、水稻、豆類和棉花種植比例越大,秸稈飼料用量越少;相反,花生和水稻種植比例越大,秸稈飼料用量越大。這些結果說明,盡管,隨著農業機械化水平提高,農戶大牲畜飼養量減少,但是,農戶仍然保留小家畜飼養傳統,特別是生豬飼養。花生蔓是粗飼料的最好原料。南方地區,水稻秸稈可能是粗飼料主要來源。

第三,種植規模和結構顯著影響秸稈能源化利用。在模型Ⅳ中,除油菜種植比例外,種植規模和種植結構,均顯著影響秸稈能源化利用量。亦即,種植規模越大,秸稈能源化利用量越大。這一發現說明,秸稈能源化利用規模,同農戶種植規模有顯著關系。因此,提高秸稈能源化利用,必須擴大農戶種植規模。換句話說,要加快農地流轉,擴大農戶種植規模。

第四,種植結構顯著影響秸稈丟棄量。在模型Ⅴ中,種植規模不顯著,說明秸稈丟棄量與種植規模沒有顯著關系。相反,種植結構達到顯著水平,說明,農戶秸稈丟棄量與種植結構有顯著關系。具體來說,增加小麥種植比例,顯著降低秸稈丟棄量;相反,增加玉米和油菜種植比例,顯著增加農戶秸稈丟棄量。這一發現可能說明,小麥秸稈較高的經濟用途,相反,玉米和油菜秸稈的經濟用途不大。

第五,專業化種植顯著降低秸稈焚燒量。在模型Ⅵ中,農戶種植規模與秸稈焚燒量呈顯著正比關系,說明種植規模越大,焚燒量越大。相反,種植結構與秸稈焚燒量呈顯著反比關系,說明種植比例大,焚燒量就越小。可能的解釋是:如果某種作物種植比例,足以達到規模經濟程度,農戶就會經濟地處理作物秸稈,使其實現經濟利益最大化。可以看出,實行專業化種植,可能有效避免秸稈焚燒行為。

(二)秸稈利用結構影響因素

觀察表6,有如下發現:

第一,農戶作物種植規模對秸稈飼料利用比例、炊事用量比例和丟棄量比例有顯著影響,但對秸稈還田、能源化利用比例和焚燒量比例沒有顯著影響。具體說來,增大種植規模顯著提高秸稈飼料用量比例;相反,增大種植規模顯著降低炊事用量比例和丟棄量比例。合理的解釋可能是:種植規模擴大,可能伴隨畜牧飼養的發展,進而提高秸稈飼料用量比例;由于秸稈炊事用量是有限的,所以,種植規模擴大,不可能再增加秸稈炊事用量。同前面一樣,種植規模擴大,必將產生大量的秸稈,農戶必須做出處理決策,這樣,可能減少秸稈的丟棄量比例。

第二,在作物秸稈飼料用量比例模型中(Ⅰ),所有規模和面積結構變量均達到顯著水平,說明他們均顯著影響作物秸稈飼料用量比例。具體來說,增加水稻種植面積比例,將顯著提高秸稈飼料用量比例,相反,增加其他作物種植面積比例,將顯著降低秸稈飼料用量比例。這一發現非常奇怪,因為,通常情況下,玉米秸稈作為大家畜粗飼料、花生秧作為小家畜粗飼料。然而,這里的發現相反,水稻秸稈可能作為家畜粗飼料來源。這里的可能解釋是:在南方稻作地區,由于畜牧業的發展,水稻秸稈成為粗飼料主要來源;相反,在北方旱作地區,由于種植規模擴大,農業專業化發展,家庭畜牧業逐漸萎縮,使秸稈的飼料化利用空間逐漸縮小。

第三,在作物秸稈能源化利用比例模型中(Ⅳ),除油菜種植面積比例外,其他作物種植比例均達到顯著水平,而且均成顯著正比關系,說明增加其他作物的種植面積比例,將顯著增加作物秸稈的能源化利用比例。但是,奇怪的是,為什么農戶種植規模變量沒有達到顯著性水平?可能的解釋是:在秸稈能源化利用量模型中,農戶種植規模變量達到顯著性水平,說明擴大種植規模可以提高秸稈能源化利用量。然而,在作物秸稈能源化利用比例模型中,農戶種植規模變量沒有達到顯著性水平,可能由于目前秸稈能源化利用比例有限,回歸結果沒有達到預期的結果。

第四,在作物秸稈丟棄量比例模型中(Ⅴ),農戶種植規模顯著,說明秸稈產量影響農戶丟棄秸稈比例。具體來說,隨著種植規模擴大,農戶丟棄秸稈比例顯著減少。這一發現指出,擴大經營規模,可顯著減少農戶秸稈丟棄量比例。同時,小麥面積增加,降低農戶秸稈丟棄比例;相反,玉米和油菜面積增加,增加農戶秸稈丟棄比例。可能解釋是,小麥秸稈經濟價值較大,而玉米和油菜秸稈經濟價值有限。

第五,在作物秸稈焚燒量比例模型中(Ⅵ),發現農戶種植規模與秸稈焚燒比例呈正比關系,說明農戶種植規模大,秸稈產量多,農戶焚燒量大。相反,作物種植比例與秸稈焚燒比例,均呈顯著反比關系,說明不管哪種作物,只要種植面積比例大,顯著降低農戶秸稈焚燒量。簡單的說,如果某種作物種植面積比例很大,足以達到規模經濟程度,農戶會采用經濟手段處理秸稈,實現利益最大化。從這一點講,加速土地流轉,擴大種植規模,發展專業大戶,是杜絕農村秸稈焚燒途徑之一。

六、基本結論與政策建議

(一)基本結論

第一,農戶作物種植規模總體偏小。農戶平均種植規模9.2畝,實際耕地規模4.5畝。17.6%的農戶,種植面積在5畝以下;42.4%的農戶,種植面積在5-10畝;36.6%的農戶,種植面積在10-20畝;只有3.6%的農戶,種植面積大于20畝。有些地區種植面積只有5畝,實際耕地面積只有2.5畝。

第二,作物秸稈處理方式比較原始。盡管發現很多秸稈利用方式,但是,農民秸稈利用方式,主要還是直接還田、露天焚燒、炊事燃料、粗飼料和直接丟棄,能源化利用很少。

第三,種植規模決定秸稈利用行為。模型分析結果顯示,農戶種植規模,最終是秸稈產量,決定秸稈利用方式。換句話說,農戶土地經營規模顯著影響秸稈處理方式。具體來說,只要種植規模夠大,秸稈產量夠多,就可能產生規模經濟,秸稈將會被經濟利用。相反,如果規模太少,秸稈產量有限,那么,秸稈的處理方式可能比較隨意,丟棄或焚燒最簡便。

第四,秸稈類型影響秸稈利用行為。模型分析結果顯示,農戶作物種植結構顯著影響秸稈利用及結構。不同的秸稈有不同用途,而且收集、運輸和處理方法差異很大。例如,玉米和花生秸稈可做飼料,小麥秸稈用作造紙原料,這在我國均有悠久傳統。除炊事燃料、丟棄和焚燒之外,目前沒有大規模秸稈利用途徑。因此,秸稈種類,進而種植結構,影響秸稈利用行為。

第五,秸稈利用結構發生顯著變化。比較2000年和2013年的調查結果不難看出,河南省秸稈利用結構發生明顯變化。2000年農戶秸稈用于炊事的比例高達32%,然而,2013年農戶秸稈用于炊事的比例降到8.9%;2000年農戶秸稈用于動物飼料的比例高達25%,然而,2013年農戶秸稈用于動物飼料的比例降到11%;2000年農戶秸稈用于工業原料的比例為15%,然而,2013年農戶秸稈用于工業原料的比例只有2%;2000年農戶秸稈焚燒閑置的比例為23%,然而,2013年農戶秸稈焚燒閑置的比例降到12%。相反,2000年農戶秸稈還田比例只有4%,然而,2013年農戶秸稈還田的比例高達63%。

第六,秸稈利用方式地區差異明顯。有些地區采用秸稈直接還田的辦法。例如,許昌和新鄉,比例接近100%;商丘、安陽和鄭州,比例達到73—86%。有些地區直接焚燒較多,例如,信陽,焚燒比例高達50%以上。有些地區直接丟棄較多,例如,洛陽,丟棄比例接近60%。有些地區能源化利用最好,例如安陽和三門峽,比例分別為11%和8%。

總之,河南省秸稈利用結構發生顯著變化,主要表現在:第一,秸稈還田的比例呈幾何級數增加,從4%增加到63%;第二,總體上講農戶秸稈利用率減少50%;第三,秸稈工業原料利用比例從15%,幾乎減少到零。

(二)政策建議

第一,加速土地流轉,擴大經營規模。目前,農戶種植規模偏小,秸稈產量達不到規模經濟要求,限制秸稈的經濟和能源化利用發展。換句話說,目前家庭經營狀況,很難實現作物秸稈優化處理,更談不上秸稈能源化利用。

第二,加強環保宣傳,杜絕秸稈焚燒。盡管,總體上講,平均秸稈焚燒量為6%,但是,地區和作物之間差異較大,應加大重點地區秸稈焚燒監管。具體來說,信陽地區秸稈焚燒比例高達52.5%,特別是,有68.3%的稻谷秸稈被焚燒,戶均達到139公斤。再是洛陽和三門峽,秸稈焚燒比例分別達到13.5%和9.2%,也要引起各級政府的充分重視。

第三,增加堆肥還田,減少直接還田。秸稈還田是主要利用方式,例如,調查結果顯示,將近70%的小麥和玉米秸稈直接還田。但是,是否達到還田的目的值得注意,因為,有些還田甚至影響田間管理,因此,很難達到增加土壤肥力的效果。實際上,堆肥還田的秸稈比例非常小,農戶平均僅有2.8%;相反,農戶平均直接還田的比例高達60.4%。我國農業復種指數較高,大部分省份接近200%,提高土壤有機質含量是大問題。因此,要提高堆肥還田比例,為此,國家要增加投資,提高堆肥還田效率,節省勞動力成本。

第四,加快打捆機械發展,提高秸稈處理效率。農戶在考慮直接還田或丟棄時,主要考慮勞動和生產的機會成本。由于秸稈處理費時費工,效率較低,機會成本較高。所以,要實現秸稈的資源化處理,政府必須幫助農民解決這些問題。為此,應加快秸稈打捆機械應用,提高秸稈處理效率,減少勞動投入機會成本,同時可達到增加堆肥還田比例,提高土壤肥力的目的。

第五,實施收獲和秸稈處理聯動制度。這樣可以顯著降低生物質能源企業原料成本。具體措施有:秸稈收集與作物收獲同步進行,減少用工支出和有效物質損失;秸稈收獲可同時打包露天存放,節省企業儲備空間廠房租賃及運輸費用。為了保證這一聯動制度的實施,國家需要出臺相應的政策法規保障體系,實施農戶一企業一政府合作共贏的秸稈處理機制。 |