|

柴國生

(中國政法大學,北京102249)

摘要:生物質燃料利用與我國古代農業發展互為促進、相互依存。傳統農業不斷發展,產出了豐富的燃料品類和巨量的資源賦存。較好滿足了古代農業生產與社會生產、生活、軍事等領域對燃料資源“類”與“量”的需求。農業產出的生物質燃料,直接或間接應用于種植業的墾荒耕種、農產品儲藏加工、草木病蟲害防治以及養殖業的畜禽保暖、疫病防治等生產環節,成為諸多環節不可或缺的生產資料。售賣秸稈、草木、干糞等燃料商品成為耕牧樵漁民的重要副業,以及獲取生產生活資料、繳納賦稅所需資金的重要來源;朝廷災荒救濟中的燃料買賣則成為官民互利的有效賑濟措施。長期實踐中,農業生產與燃料利用實現了“產出資源一充分利用一生產發展”的科學合理的良性循環生態發展,保障了古代農業發展與社會進步,減少了燃料采伐對自然生態的擾動,也為后世留下了值得研究承繼的珍貴遺存。

生物質燃料利用與我國古代農業發展有著互為促進、密不可分的依存關系。農業起源的“刀耕火種”、“火耕水耨”,火就起著不可或缺的作用。傳統農業不斷發展過程中,生物質燃料作為重要的生產資料在種植、養殖業的諸多生產環節得到科學合理利用,對農業發展起到了重要的促進和保障作用。農業不斷發展,種植作物和草木、養殖動物種類的不斷增多,產生了愈來愈多可供利用的燃料品類,形成了包括薪炭、秸稈、草類、獸骨、糞便、油脂、蠟等品類豐富的生物質燃料體系;傳統精耕細作水平的不斷提高,單位面積耕地的秸稈等產量也隨之增加,農業產出可供利用的燃料資源量也不斷增加,為古代社會發展提供較為充裕的燃料資源賦存。古代燃料的商品化,使得農業產出的燃料資源成為能夠售賣的商品;燃料貿易繁榮發展,耕牧樵漁民能夠售賣燃料獲取購買生產生活資料、繳納賦稅所需資金,朝廷與百姓在災荒救濟中的燃料貿易實現了“官不傷財,民且蒙利”的重要賑濟作用,為農業發展提供了資金獲取途徑,也為災民賑濟提供了有效措施。長期的生產生活實踐中,生物質燃料利用與農業發展形成互為依存與促進的關系,實現資源產出與利用的良性循環的生態發展,這不僅是我國傳統農業生產的重要創舉與發展的核心所在,也是古代農業發展和社會進步的重要保障,值得深人挖掘研究。

目前僅見少數研究對此有所論及,如王星光等討論生物質燃料在手工業生產、日常生活、軍事等領域的利用,趙九洲等在對燃料利用與華北地區絲織業興衰、役畜飼養結構變化等問題的探討中有所論及,但是對于農業燃料產出及其在農業生產與社會發展中的利用,尤其是對二者關系,筆者視野所及未見有系統梳理和全面研究。因此,從包括大田耕作、園藝、草木種植等種植業,以及蠶桑、畜牧業和漁業等的養殖業的廣義農業,以宋代為中心對生物質燃料利用與我國古代農業發展及其相關問題進行探研,不當之處,敬請指正。

一、農業產出的多樣且巨量燃料資源較好滿足了社會需求

生物質燃料根據用途不同,可分為熱源燃料和光源燃料。古代農業生產產出的特性各異、品類多樣的燃料,較好滿足了社會生產、生活、軍事等領域對不同特性燃料的需求。其中,薪柴、秸稈、炭、草、獸骨、干糞等主要用作熱源燃料,油脂、蠟則主要用作光源燃料,也常混用于軍事等領域。

(一)種植業產出的多樣燃料品類及其利用

作物種植產生的秸稈、糠秕等農業廢棄物,以及非作物類草木的葉桿根等為古代社會發展提供了較天然草木更為豐富的熱源燃料品類。油料作物的籽粒、部分草木的果實及其加工而成的油脂則為古代照明、軍事等領域提供了豐富的燃料品類。

(1)作物種植產出的燃料品類及其利用

農作物的秸稈、糠秕等廢棄物作為燃料使用應是與農業共生發展的。農業廢棄物因種類眾多、產量巨大、易于獲取、方便燃用等特點,成為古代廣泛使用的重要燃料。我國古代種植的農作物種類幾乎包括了現代農業種植的全部作物。如宋末元初的綜合性農書《農桑輯要》中記載的大田作物就有谷、稗、粱、秫、黍、檫、稻、麻、棉、豆、麥、青稞、苜蓿等20多種。如此豐富的作物種植產出的特性各異、品類多樣的秸稈、糠秕,為社會發展個領域利用提供了可選擇的燃料品類。

在長期實踐中,我國先民根據燃料各異的特性在社會發展諸多領域進行了科學合理且充分地利用。作物秸稈在日常炊事、取暖中普遍使用,如王洋《和張文潛輸麥行寄滁守魏彥成》詩載:“田家煮麥燒秸忙,一笑相煎何太迫”;陸游《雜賦》詩日:“地爐夜熱麻秸暖,瓦酣晨烹豆粥香”;范成大《南塘冬夜倡和》詩載:“燃萁烘暖夜窗幽,時有新詩趣倡酬”;《夷堅乙志·董染工》載:“鄉里洪源董氏子,家本染工,獨好羅取飛禽,得而破其腦,串以竹,歸則焚稻稈叢茆,炳其毛羽凈盡,乃持貨之”;《大宋宣和遺事》載,宣和七年三月十六日“上皇方得與少帝相見,??侍御人取茅及黍穰作焰,與二帝同坐”。糠秕因火勢緩“能使藥力勻遍也”,常用作煉制丹藥、煎熬湯藥等,如《云笈七簽·七返靈砂論》“第二返寶砂篇”載:“于糠火中燒三七日,然后白炭武火燒三日”。秸稈也用于照明,如馮時行《友人惠酒殊佳用清光滑辣四字為韻以謝》載:“酒檣對魚籃,照路燃藁秸”;宋人錢易《南部新書·癸》載:“蜀葵秸作火把,猛雨中不滅”;《宋史·汪應辰傳》載:“(汪應辰)家貧無膏油,每拾薪蘇以繼晷”;反映出古人根據不同特性對燃料的合理利用。

豐富多樣的草本油料作物的籽粒及加工而成的油脂是古代主要的光源燃料。我國主要的油料作物,如芝麻、花生、棉籽、紅花、蔓菁、烏藥、***、大豆、油菜、蒼耳、蘇子、蓖麻等幾乎都得到了種植,成為古代重要的照明、制燭、助燃原料。《齊民要術》中已有較多關于油料作物種植、油脂制取與使用的記載,如《種麻子第九》載:“凡五谷地畔近道者,??宜種胡麻、麻子以遮之??收此二實,足供美燭之費也”;《荏、蓼第二十六》載:“收(荏)子壓取油,??可以為燭”;《種紅藍花》載:“一頃收子二百斛,與麻子同價,既任車脂,亦堪為燭”。宋人莊綽對當時利用油脂的特性、用途與地域分布做了較全面描述,《雞肋編》載:“油通四方,可食與然(燃)者。惟胡麻為上,俗呼芝麻。??炒焦壓榨,才得生油,膏車則滑,鉆針乃澀也。而河東食***油,氣臭,與荏子皆堪作雨衣。陜西又食杏仁、紅藍花子、蔓菁子油,亦以作燈。??山東亦以蒼耳子作油,此當治風有益。??又有旁毗子油,其根即烏藥,村落人家以作膏火,其煙尤臭,故城市罕用。烏柏子油如脂,可灌燭,廣南皆用,處、務州亦有”。歷代典籍尤其是農書、醫書中多有此類記載。如《四民月令》載:“苴麻子黑,又實而重,搗治作燭”。《證類本草》卷27《菘》載:“菜中有菘,??其子可作油”。《本草綱目》記載,紅花子油“可為車脂及燭”,油菜籽“炒過榨油,黃色,燃燈甚明”。《救荒本草》卷96《蒼耳草》記載用蒼耳子“熬油點燈”。油脂之外,甚至瓠瓣等也被用作照明燃料,《齊民要術·種瓠第十五》記載:“破以為瓠??其瓣,以作燭致明”。足見古人對燃料利用的充分與智慧。

(2)非作物草木栽植產出的燃料品類及其利用

非作物草木種植同樣產生了品類眾多的熱源燃料。其中,林木種植是古代薪、炭的重要來源。《詩經》已有桑薪、柞薪等的記載,《小雅·車轄》:“陟彼高岡,析其柞薪”;《小雅·白華》:“樵彼桑薪,印烘于堪”。春秋時期,先民已經掌握種植林木循環采伐獲取燃料的生態模式。《齊民要術》引《陶朱公術》:“種柳千樹則足柴。十年之后,髡一樹,得一載;歲髡二百樹,五年一周”。《齊民要術》中對種植林木循環采伐利用有更系統的記載,如《種柞第五十》:“柞:??十年,中椽,可雜用。??柴在外。斫去尋生,料理還復”;《種谷楮第四十八》:“(楮)三年一斫。??其柴足以供燃”;《種楸第五十》載:“楸既無子,??兩畝一行,一行百二十樹,五行合六百樹。十年后,一樹千錢,柴在外”。這些都是古人在林木種植與燃料利用方面的智慧結晶。樹葉也被用作燃料。《新唐書·柳璨傳》:“(柳璨)晝采薪給費,夜然葉照書”。各類草本植物在生產、生活中都有很好利用。如不同燃料在食物烹制中的選用,“桑柴火:煮物食之,主益人。??穢柴不宜作食。稻穗火:烹煮飯食。安人神魂,到五臟六腑。麥穗火:煮飯食,主消渴、潤喉、利小便。松柴火:煮飯,壯筋骨。煮茶不宜。櫟柴火:煮豬肉食之,不動風,煮雞、鴨、鵝、魚腥等物,爛。茅柴火:炊煮飲食,主明目、解毒。蘆火、竹火:宜煎一切滋補藥。炭火:宜烹茶,味美而不濁”。不同燃料在藥物熬制中的選用古人也有很好總結:“火用陳蘆、枯竹,取其不強,不損藥力也。桑柴火取其能助藥力,桴炭取其力慢,櫟炭取其力緊”。反映出古人在燃料選用方面的智慧。

手工業生產中同樣根據燃料特性而選用合適的燃料。蘆葦、茅草等燃燒快、火勢大,常用于鹽業生產。《云間志·物產》記:“有資于生民日用者,煮水成鹽,殖蘆為薪”。《宋史·食貨志》載:“蓋以斥鹵彌望,可以供煎烹,蘆葦阜繁,可以備燔燎”。陸游《晚登橫溪閣》詩注日:“榮(州)多鹽井,秋冬收薪茅最急”。蒿等較蘆、茅等熱值高常用作燒窯燃料。《宋會要·食貨》載:“歲賦蒿數十萬圍,以供窯務及染院所用”。竹炭則作為冶鐵燃料。“善煅人煉好鐵,??若欲窮其精理,當用竹炭”。陸游《老學庵筆記》載:“邛州出鐵,烹煉利于竹炭,皆用牛車載以入城,予親見之”。根據資源的地域分布,燃料利用呈現明顯的地域特點,如“江南柴灶,閩楚竹爐,所需不啻什百也”。至唐宋我國大體形成了“北方多石炭,南方多木炭,而蜀又有竹炭”@的燃料利用格局。

油桐、烏桕、核桃、油茶等的果實及其加工而成的油脂,是古代重要的照明燃料。如郭子橫《洞冥記》:“蠊細棗,??笮(榨)之有膏,膏可燃燈”。《齊民要術·種栗第三十八》引《詩義疏》:“蓁,栗屬。或從木。有兩種:??其一種,枝莖如木蓼,??膏燭又美。??其枝莖生樵,燕燭,明而無煙”。宋莊綽《雞肋編》載:“江湖少胡麻,多以桐油為燈”。《居家必用事類全集·燈火備用》載,“皂角花、黃花地丁、松花、槐花”用于制作“萬里燭”,“槐花、松脂”用于制作“耐點蠟燭”。松柏等可燃樹脂也用作照明燃料。梁克家《淳熙三山志·松》:“(松)樹既老,愚民多穴取其松明以燒,以至枯折”。

(二)養殖業產出的燃料品類及其利用

養殖業的副產品干糞、獸骨等是古代草木之外重要的熱源燃料,動物蠟、油脂等則是重要的光源燃料。

動物干糞在社會生產、生活諸多領域得到普遍利用。如《齊民要術》記載,干糞“燃之不煙,勢類好炭。若能多收,常用作食,既無灰塵,又不失火,勝于草遠矣”。日常生活中多有使用。古人“常以正月、二月預收干牛羊矢煎乳”。《宋史·洪皓傳》也載:“嘗大雪薪盡,以馬矢然火煨面食之”。宋釋寶曇《送隱上人還玉峰》記:“家有如山牛糞火,為君煨栗勸加餐”。釋智愚《無補侍者游方》記載:“有無探討歸來日,糞火堆邊話短長”。藥物熬制,“溫養用糠及馬屎、牛屎者,取其緩而能使藥力勻遍也”。《云笈七簽》卷74“杏金丹方”載:“內汁釜中,熬以糠火并蠶砂火,火四五Et藥成,其色如金狀”。合適的干糞也用于驅蟲治病。如《太平御覽》卷372((人事部十三·髀股》記載:“司徒吏顏奮女苦風,一髀偏枯。農犢民為穿地作坑,取雞矢、荊葉燃之,令煙,內脛坑中,視蟲出,長尺,頭尾赤,病愈。”獸骨在特殊情況下也用作燃料,如南宋徐夢莘《三朝北盟會編》載:“太原被圍二百五十余日,外城已失月余,城中乏薪,乃毀屋取木、燃骨充爨”,反映出干糞、獸骨在社會生活中的普遍使用。

作為光源燃料,古代利用的動物油脂幾乎涵蓋了全部家養畜禽,以及常見的水、陸野生動物,種類極為豐富。唐代孫思邈《備急千金要方》記載的動物油脂,就有豬、驢、牛、羊、狗、鴨、鵝、雞等十余種家養畜禽;以及熊、豹、野豬、麋、鹿、魚類、鱉、雁等多種野生動物。動物油脂通常被制成脂燭或直接燃燈用于照明。如《本草綱目》中《燈火》載:“魚油、禽獸油”“所點燃的燈火,都對眼睛有害”,多用于貧困之家。《燭燼》記載了我國古代主要的四種蠟燭,“蜜蠟燭、蟲蠟燭、桕油燭、牛脂燭”。動植物油脂在照明中也被混用,如《洞冥記》:“(漢武)帝既耽于靈怪,嘗得丹豹之髓,白鳳之膏,磨青錫為屑,以淳蘇油和之,照于神壇,夜暴雨光不滅”;《齊民要術·雜說第三十》:“作假蠟燭法:蒲熟時,多收蒲臺。??融羊牛脂,灌于蒲臺中。??融蠟灌之。足得供事”。然而,并不是所有油脂都適合燃用照明。如《備急千金方·熊肉》載:“熊及豬二種脂,不可作燈,其煙氣人人目,失明,不能遠視”。但豬油卻是制作墨的好原料,《天工開物·墨》載:“凡墨燒煙凝質而為之。取桐油、清油、豬油煙為者,居十之一”。反映出古人對動物油脂特性認識之深入與利用之充分。

動物蠟有蜂蠟和蟲白蠟,是油脂外古代制作蠟燭照明的上好燃料。蜂蠟制燭用于照明早于蟲白蠟,《西京雜記》卷4《閩越蜜》記載:“閩越王獻高帝石蜜五斛,蜜燭二百枚”;《舊唐書·柳公權傳》日:“每浴堂召對,繼燭見跋,語猶未盡,不欲取燭,宮人以蠟淚揉紙繼之”。蟲白蠟記載見于宋代,南宋周密《癸辛雜識續集·白蠟》:“江浙之地,??每以芒種前,以黃草布作小囊,貯(白蠟)蟲子十余枚,遍掛之樹問。至五月,則每一子出蟲數百,細若蟻蠓,遺白糞于枝梗間,此即白蠟,則不復見矣。至八月中,始剝而取之,用沸湯煎之,即成蠟矣(其法與煎黃蠟同)。??其利甚博,與育蠶之利相上下。白蠟之價,常比黃蠟高數倍也”。《本草綱目》卷39“蟲白蠟”條:“唐宋以前,澆燭、人藥所用白蠟,皆蜜蠟也。此蟲白蠟,則自元以來,人始知之,今則為日用物矣”。“自元以來”顯然有誤,但蟲白蠟廣泛使用則是史實。油脂良好的助燃特性,多與草木、干糞等混燃,用于軍事信號傳遞、火攻、防御等。如《墨子》,“守城之法”:“樵薪有積,菅茅有積,藿葦有積,木有積,炭有積,沙有積,松柏有積,蓬艾有積,麻脂有積”;《魏書·滿寵傳》載:“(滿寵)募壯士數十人,折松為炬,灌以麻油,從上風放火”;《新唐書·馬渾傳》:“城前與防城使侯仲莊揣云梁所道,掘大隧,積馬矢及薪然之”;《皇宋通鑒長編紀事本末·王均之變》:“咸平三年九月戊寅,官軍焚其敵樓,賊氣始奪,乃筑月城自固。??高繼勛白轉運使馬亮,愿得秸稈、油軌,乃合眾執長戟、巨斧,秉炬以進,悉焚之”。對于古代烽火用燃料、信號傳遞方法,《太白陰經·烽燧臺篇》有詳細記載:“明烽燧于高山,四望險絕處置。??麻組、火鉆、火箭、蒿艾、狼糞、牛糞。每夜,平安舉一火,聞警舉二火,見煙塵舉三火,見賊燒柴籠”,反映出不同燃料在軍事領域的合理利用。

(三)農業產出的巨量燃料資源保障了社會發展對燃料資源量的需求

對古代農業產出的生物質燃料資源量與社會發展的燃料消耗量進行量化測算分析,不僅能夠清晰了解農業種植業、養殖業的燃料資源產出狀況,也能加深其對社會發展作用的認識。限于篇幅,以下以宋代為例,對農業產出的燃料資源量與社會消耗總量進行測算對比。

(1)農作物種植產生的燃料量

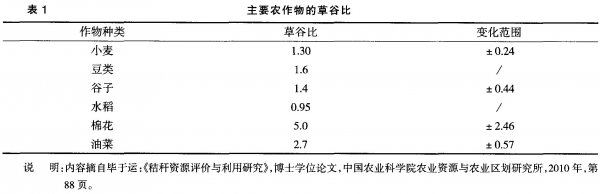

作物秸稈的產量,與糧食產量問存在一定的比例關系,稱為草谷比,其公式為:

草谷比=畝均農作物秸稈的發生量÷畝均作物產量

因而,一定耕地面積農作物所產秸稈量與草谷比成正相關關系,其公式為:

秸稈的資源量=∑(各作物產量X作物草谷比)

也就是說,一個地區或國家作物秸稈每年可用作燃料的資源量,在一定時期農業生產力水平相對穩定的情況下,主要取決于耕地面積的大小與種植農作物的種類。

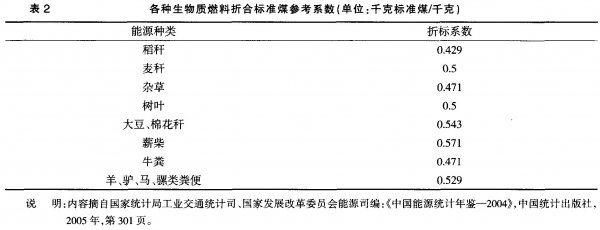

至宋代,除了玉米、花生等少數后世引種的作物外,種植的農作物幾乎涵蓋現代農業種植的全部作物。由于精耕細作技術與復種指數的提高,宋代的秸稈產量也隨糧食產量的提高而增加。如趙蕃《歸途馬上二首》詩日:“禾場皆桌秸,茅屋半蒿萊”。《郊居晚行呈章令四首》詩云:“早禾打谷歸高廩,桌秸堆場尚若云”。此外,宋代較高草谷比的棉花、大豆等得到推廣種植。如棉花種植,宋人方勺《泊宅編》載:“閩廣多種木綿,樹高七八尺,葉如柞,結實如大菱而色青,秋深即開,露白綿茸然”。高稈作物廣泛種植,不僅增加了秸稈產出,也提高了農作物的平均草谷比。因此,以主要糧食小麥、水稻草谷比的最小平均值1為基準,對古代的秸稈產量進行測算,是較實際情況更嚴格的。折合標準煤系數同樣取小麥與水稻的平均值0.465(即1噸秸稈合0.465噸標準煤)。對于宋代的秸稈產量,考慮到糧食畝產量地域區間差別較大,取平均產量3石/畝,合今278斤/畝;按照7.2億畝墾田面積進行測算,每年的秸稈產量折合標準煤為0.468億噸,足見燃料資源產出量之巨。

古代的油料作物的普遍栽植,產生了豐富的可供制取油脂的資源賦存。宋代芝麻廣泛種植,白玉蟾《常山道中》詩日:“既雨山色晴轉佳,望洋雪色脂麻花”。白色的芝麻花一眼望去如海洋一般,足見種植面積之大。宋代大豆的種植,《宋史·食貨志》載:“詔江南、兩浙、荊湖、嶺南、福建諸州長吏,勸民益種諸谷,民乏粟、麥、黍、豆種者,于淮北州郡給之”。反映出種植范圍之廣。麻也得到大面積種植,如《淳熙三山志·麻》記載:“麻,諸邑有之,績其皮為布。連江以北皆溫之于溪旁”。油菜同樣普遍種植,劉禹錫《再游玄都觀》詩載:“百畝庭中半是苔,桃花凈盡菜花開。”楊萬里《宿新市徐公店》詩日:“兒童急走追黃蝶,飛入菜花無處尋。”紫蘇、蓖麻等都有大面積推廣種植。如宋代羅愿《爾雅翼》也載:“江東以荏子為油。北土以***為油。”油料作物的廣泛種植,為油脂的制取與利用賦存了豐富的資源。

(2)非作物類草木栽植產生的燃料賦存

人工林木的種植,為歷代朝廷和百姓的普遍重視,形成包括經濟林、護堤林、邊防林、同林、行道林、墳塋林木和薪柴林在內的龐大的人工林系統。對于宋代的人工林類型、種植、規模等的研究已有較多成果,此不贅述。需要指出的是,龐大規模的人工林木除了加固堤防、美化環境等作用外,也產生了’大量的薪柴。如柯芝《耳耳》載:“園桑推為薪,桃李亦半殘”;《宋史·富弼傳》也載:“河朔大水,民流就食。??山林陂澤之利可資以生者,聽流民擅取”。此外,竹子、蘆葦等草本植物的種植也有很大的賦存量。竹子的種植,僅宋人梁克家《三山志·竹》就記載有慈竹、斑竹、鶴膝竹、箭竹、苦竹等十余種竹子及其生長特性。《皇宋通鑒長編紀事本末·圣德》記載,咸平四年以前,每年“婺州竹同虛收孳生竹四十億六千一百五十一萬”。可見竹子產出量是非常大的。蘆葦的種植也很普遍,如《宋史·趙范傳》:“有淮則有江,無淮則長江以北,港汊蘆葦之處,敵人皆可潛師以濟,江面數千里,何從而防哉”;宋白玉蟾《i衢舟次二首》詩:“柿葉翻黃楓葉紅,一江漲起蘆花風。”南宋初年浙西、江東、淮東等地的蘆場就有二百八十余萬畝。此外,蒿等也有大量產出。《文獻通考·田賦》:“至道末歲收??蒿二百六十八萬余圍。天禧末所收??蒿減一百萬余圍”。非作物類草木種植產出的燃料資源量雖難量化,但從上述記載不難看出其產量之大。

(3)養殖業產生的生物質燃料資源賦存

動物干糞、動物油脂、動物蠟等產出狀況與養殖業密切相關。由于耕戰需要,歷代均重視畜牧業的發展,官私牲畜飼養數量巨大。宋代監牧飼養的馬匹曾一度達到20多萬。宋太宗雍熙j年七月,“遣樞密都承旨楊首一等詣并、代等州,部所徙山后諸州降民至河南府、許汝等州,徙者凡八干二百三十六戶,??及牛羊駝馬四十余萬頭”。康定元年(1040)十二月,朝廷“詔開封府、京東西、河東路括驢5萬,以備西討”。反映出當時養殖業之繁盛。馬、牛、驢、騾等都是大食量的草食動物,每天能夠產生幾斤至幾十斤不等的糞肥。動物糞便的實際賦存狀況,相關史料也可窺知一二。如宋江休復《醴泉筆錄》記:“夏守恩太尉作殿帥,舊例,諸營馬糞錢,分納諸帥”。《歸田錄》也載:“群牧司領內外坊監使副判官,比他司俸人最優,又歲收糞墼錢頗多,以充公用。故京師謂之語日:‘三班吃香,群牧吃糞’也。”羅大經《鶴林玉露》記載:“(楊)存中乾沒軍中糞錢十余萬”。反映出宋代可供利用的動物糞便賦存量是非常之大的,大規模的畜禽養殖,可獲取的動物油脂賦存量自然非常豐富。

動物蠟的賦存量也是非常大的。蜂蠟在古代是土貢之物,從貢賦相關記載中,不難看出其產地之廣、產量之大。據《新唐書·地理志》不完全統計,唐代產蠟的州有50個,產蠟的州郡達到全部州郡的14%強,可見蜂蠟產地之廣泛。宋朝廷征收到的蠟貢,至道末的歲賦有“逾十萬數”,“黃蠟三十余萬斤”。《容齋三筆·國家府庫》也載,至道三年收“黃蠟三十萬斤。自后多寡不常,然大略具此”。蟲白蠟在“四川、湖廣、滇南、閩嶺、吳越、東南諸郡皆有之,以川、滇、衡、永產者為盛”,可見分布之廣。這些僅是史料記載的數量,記載之外的產出量應遠大于記載之量。

(四)農業產出的燃料量與社會消耗量比較

對社會燃料消耗總量的測算,通過人均燃料消耗量與總人口數進行計算是較簡單且合理可行的。在整個封建社會,生產生活方式未有根本性變革,也就是說人均燃料消耗也相對穩定。關于我國古代人均能源消耗,龔勝生先生在《唐長安城薪炭供銷的初步研究》一文中提出了平均每人年耗柴0.5噸的觀點,并指出這個數字為從低估算值。在《元明清時期北京城燃料供銷系統研究》一文中,龔先生仍然采用這個數字。0.5噸薪柴折合標準煤為0.286噸。據調查,解放前的蘇、湖、嘉、杭地區的農民平均每戶有4.515人,每天平均燒稻草l5斤,一年燒5400斤,合人均年燒稻草1217斤,折合標準煤0.26噸。這兩個數字比較接近,但0.26噸標準煤僅是農民的人均生活用能量,而非人均綜合能源消耗量。考慮到我國古代社會生產、生活的基本狀況與上世紀七八十年代農村實際狀況相似,取1980年我國農村人均能耗(即人均綜合能源消費量)0.329噸標準煤(中國人均能耗從1978年到2007年由0.5噸標準煤上升到2噸標準煤),應該接近并稍高于古代人均能耗的實際情況。因此,采用這一標準估算古代燃料年總消耗量,應是較為科學且嚴格的。

據此標準,根據學界較多認為宋代人口高峰1億左右的人口總數,宋代年最大燃料消耗量為0.329億噸標準煤左右,小于每年0.468億噸標準煤的秸稈產量。按照這一標準,0.468億噸標準煤的秸稈產量可滿足約1.422億人的燃料需求,遠大于人口高峰期1億左右的總量。作物種植產出的燃料,加上非作物類草木種植與養殖業產出的燃料量,宋代農業每年產出的燃料資源稱為巨量是不為過的。巨量的燃料資源產出,及其在社會發展中的充分合理利用,不僅為社會發展提供了充裕的燃料賦存,較好滿足社會發展的燃料需求,也反映出古代燃料利用對農業發展密切的依附關系。

需要指出的是,在古代生物質燃料總構成中,隨著天然草木資源不斷采伐逐漸減少,農業產生燃料量的占比則不斷增加,生物質燃料利用對農業的依存度也不斷提高,農業在社會發展中的燃料供給作用也不斷增強。這是古代生物質燃料利用的基本趨勢。

二、生物質燃料在古代農業發展中得到充分利用

農業生產產出的大量燃料,通過直接或間接途徑應用于農業生產,在種植業、養殖業諸多環節得到充分利用,成為不可或缺的生產資料;燃料貿易則為古代農業持續發展提供了間接保障。

(一)生物質燃料在農業諸多生產環節的合理充分作用

(1)種植業中的生物質燃料利用

首先,墾荒耕種。火、燃料的使用與農業發展有著密不可分的關系,在田地墾荒耕種整治等農業較多生產環節中都發揮著獨特、不可替代的重要作用。通過火燒清除地表植被,達到開荒、增加地力的雙重目的,不僅在早期開荒、耕種的刀耕火種、火耕水耨中得到利用,也成為古代農業墾荒的重要方式。《齊民要術》中對此有很好總結,《耕田第一》載:“凡開荒山澤田,皆七月芟艾之,草干即放火,至春而開,根朽省功。??根枯莖朽,以火燒之。人地盡矣”。這種墾荒方式不僅古代農業生產中有普遍利用,甚至在近現代的偏遠地區的耕作中也不難覓其蹤影。此外,火燒治田也是古代常用之法。《齊民要術》記載了多種作物種植前后火燒治田的方法。《水稻第十一》載:“北土高原,本無陂澤。??二月,冰解地干,燒而耕之,仍即下水”;“欲稼萊地,先剃其草,草干,燒之,至此月,大雨流潦,畜于其中,則草不復生,地美可稼也”;《種苜蓿第二十九》載:“每至正月,燒去枯葉”。火燒治田不僅能增加地力,也可起到除草、增產等作用。

生物質燃料灰燼作為肥料還田,是燃料間接利用于農業生產最為重要的方式。生物質燃料灰,幾乎包含了植物生長需要的所有微量元素,而且來源廣泛、成本低廉、養分齊全、肥效明顯,是糞肥等之外的古代農業能夠獲取的最為重要的肥料之一,在種植業廣泛使用。如宋周南《千金村》詩載:“種豆燃萁地力勞,更將菜甲壓稀膏”;《齊民要術·蔓菁第十八》也載:“若無故墟糞者,以灰為糞,令厚一寸;灰多則燥不生也”。在上個世紀六七十年代我國廣大農村依然保留著收儲草木灰肥料的傳統。即使今天草木灰依然被作為有機農業的重要肥料。農業生產產出的巨量燃料,燃燒后產生的燃料灰作為肥料還田,以增加地力提高產量,進而產出更多的燃料資源,這種良性的生態循環發展,成為古代農業持續發展和生物質燃料巨量產出的重要保障。

其次,糧食的儲藏、加工等。糧食的收儲、窖藏、加工等環節與燃料利用也有著密不可分的關系。做糧倉需要燒制,《雞肋編》載:“陜西地既高寒,又土紋皆豎,官倉積谷,皆不以物藉。雖小麥最為難久,至二十年無一粒蛀者。民家只就田中作窖,開地如井口,深三四尺,下量蓄谷多寡,四圍展之。土若金色,更無砂石,以火燒過,絞草短釘于四壁,盛谷多至數千石,愈久亦佳”。糧食的儲藏等環節燃料同樣起雕切麥:倒刈,薄布,順風放火;火既著,即以掃帚撲滅,仍打之。如此者,經夏蟲不生”;《蔓菁第十八》載:“蒸干蕪菁根法:??系甑帶,以干牛糞燃火,競夜蒸之”。農副產品加工燃料同樣不可或缺。如宋代福州炒茶,“官焙有緊慢火候,慢火養數十日,故官茶色多紫。民間無力養火,故茶雖好而色亦青黑”。甚至用來檢驗種子的好壞,《齊民要術·種韭第二十二》:“若市上買韭子,宜試之:以銅鐺盛水,于火上微煮韭子,須臾芽生者好;芽不生者,是囊郁矣”,反映出燃料在諸多環節中的廣泛利用。

第三,病蟲害防治。農業病蟲害的防治,燃料同樣起著獨特作用。《齊民要術》多有記載,如《種瓜第十四》:“治瓜籠法:旦起,露未解,以杖舉瓜蔓,散灰于根下。后一兩日,復以土培其根,則迥無蟲矣”;《種棗第三十三》:“凡五果及桑,正月一日雞嗚時,把火遍照其下,則無蟲災”;《種梅杏第三十六》載:“作烏梅欲令不蠹法:濃燒穰,以湯沃之,取汁,以梅投中,使澤”。此外,燃料利用對果樹霜凍的防治也有獨特作用,《栽樹第三十二》:“凡五果,花盛時遭霜,則無子。常預于園中,往往貯惡草、生糞。天雨新晴,北風寒切,是夜必霜,此時放火作媼,少得煙氣,則免于霜矣”。油脂也是治蟲必需的生產資料,如宋代《識小錄·護蘭說》:“蘭最忌生虱(葉上細點是也),用菜油一碗于水中攪令極勻,煎數十沸,更于烈日中曬,以灑葉上,虱盡落如神”。然而,生物質燃料利用對作物種植也并非百益無害。如《汜勝之書》:“自然者,燒黍穰則害瓠”;《淮南萬畢術》:“燒穰殺瓠,物自然也”。反映出古人對燃料的充分合理利用。

第四,林木種植。樹木的育苗、栽植、嫁接、移栽等與燃料也密不可分。如《齊民要術》的《插梨第三十七》:“種者,梨熟時,全埋之。??至冬葉落,附地刈殺之,以炭火燒頭。二年即結子”;“凡遠道取梨枝者,下根即燒三四寸,亦可行數百里猶生”。《種榆、白楊第四十六》:“(榆)種者,宜于園地北畔,秋耕令熟,至春榆莢落時,收取,漫散,??明年正月初,附地芟殺,以草覆上,放火燒之。??不燒則長遲也”。《種柳第五十》:“種柳:正月、二月中,取弱柳枝,大如臂,長一尺半,燒下頭二三寸,埋之令沒,常足水以澆之”;《種谷楮第四十八》:“楮宜澗谷間種之。??每歲正月,常放火燒之。自有干葉在地,足得火燃。不燒則不滋茂也”;《安石榴第四十一》:“栽石榴法:三月初,取枝大如手大指者,斬令長一尺半,八九枝共為一窠,燒下頭二寸。不燒則漏汁矣”;《種李第三十五》:“嫁李法:以煮寒食醴酪火栝著樹枝間,亦良。樹多者,故多束枝,以取火焉”;《陳萼農書·收蠶種之法篇第二》記載用糠秕火作溫室以培育桑苗,“次治明密之室,不可漏風,以糠火溫之,如春三月。然后置種其中,以無灰白紙藉之,斯出齊矣”。此外,木材防腐處理火同樣不可或缺,《齊民要術·伐木第五十五》:“凡伐木,??凡非時之木,水漚一月,或火焰取干,蟲皆不生”,反映出古人高超精湛的農林生產技藝。

(2)養殖業中的生物質燃料利用

養殖業中的畜禽保暖、疫病防治,燃料也起著重要作用。幼畜保暖,《齊民要術·養羊第五十七》:“(羊)寒月生者,須燃火于其邊。夜不燃火,必致凍死”。促蠶快速生長,宋莊綽《雞肋篇》:“南人養蠶室中,以熾火逼之,欲其早老而省食,此其絲細弱,不逮于北方也”。畜禽疫病的防治,“治馬黑汗方:取燥馬屎置瓦上,以人頭亂發覆之,火燒馬屎及發,令煙出,著馬鼻上熏之,使煙人馬鼻中,須臾即差也”;“治馬疥方:燒柏脂涂之,良”。治羊疥方:“燒葵根為灰。煮醋淀,熱涂之,以灰厚傅”。燃料不當利用則對養殖業產生危害作用,如《齊民要術·養雞第五十九》:“燃柳柴,殺雞雛:小者死,大者盲。此亦燒穰殺瓠之流,其理難悉”。這些都是古人實踐經驗的總結,即使今天仍不乏實用價值。

(二)燃料貿易對農業發展的重要保障

能源利用和社會發展史表明,社會發展對燃料需求的不斷增加,促進燃料產售成為重要的社會經濟門類,且對社會發展的作用不斷增強。對于古代農業發展,燃料貿易是百姓的重要副業和資金來源,也是有效的災害賑濟手段,為農業發展提供了重要保障。

燃料商品化使得農業產出的燃料資源成為可供售賣的重要商品。先秦時期燃料貿易已經出現,初時主要目的即為“農夫”售賣燃料獲取生產生活資料。如《管子·輕重甲》:“今北澤燒,莫之續,則是農夫得居裝而賣其薪蕘,一束十倍”。隨著社會發展對不同燃料需求的增多,農業產出的燃料品類基本都成為可供交易商品。油脂不晚于秦漢成為商品,《漢書·食貨志》載:“翁伯以販脂而傾縣邑”。魏晉已有關于種植林木采伐售賣的記載。如《齊民要術·種柳第五十》記載,“(楊柳)三歲成椽。??三十畝六萬四千八百根。??百樹得柴一載,合柴六百四十八載。載直錢一百文,柴合收錢六萬四千八百文”。從《齊民要術》中關于榆、楊、柳、柞等多種樹木種植與不同薪柴價格的記載,不難看出當時種植樹木獲取木材和燃料進行售賣的行為已非常普遍。蠟燭作為商品的記載見于隋代,《隋書·五行志》載:“(齊后主)妃后窮困,至以賣燭為業。”唐宋時期,農業產出的各類燃料基本都有作為商品售賣的記載。如《廣異記》卷441《閬州莫徭》載:“閬州莫徭以樵采為事,常于江邊刈蘆”;《夢粱錄·諸色雜貨》載:“其巷陌街市,常有使漆修舊人,??挑擔賣油、??竹柴、??等物”;《夷堅志》記載新安人吳十郎,“以織草履自給,漸至賣油。才數歲,資業頓起,殆且巨萬”。燈芯、火寸等燃料制品也成為商品,如《南楚新聞·芋羹》載:“座客有戲之日:‘賣燈心者’;《清異錄·火寸》也載:“引火奴,如今雖有貨者,易名‘火寸”。動物糞便也是可供售賣的商品,如《雞肋·到彥之初擔糞》記載:“南史到彥之,初以擔糞自給,后以功至南豫州刺史”;《續世說·言語》載:“少府監裴匪舒善營利,奏賣苑中馬糞,歲得錢二十萬緡”。甚至“糞灰”也成為商品,如《夢粱錄·鉸釘》載南宋臨安有專業的“打炭墼”“劈柴”“黃牛糞灰”售賣等,“每一事率數十人,各專藉以為衣食之地,皆他處之所無也”,足見燃料商品的多樣。

遍布城鎮鄉村的市場的形成,便利了百姓的燃料售賣。不晚于宋代,城鎮中已形成較多專門的燃料市場。如北宋東京黃河沿岸設置有“河南第一至第十石炭場,河北第一至第十石炭場,京西軟炭場”。南宋臨安的“柴場”等。城鎮還出現了因燃料市場或管理結構而命名的地名。如東京朱雀門向東有“麥秸巷”“草場街”;顯寧寺南有“炭場巷”,地踴佛寺北有“草場巷”,十方靜因院附近有“油醋巷”南宋臨安城與燃料有關的地名也有多處,如“麻秸巷”、“炭橋”、“柴垛橋”、“油蠟局橋”、“草料場”及“油車巷”等。錢塘江一帶有“柴垛橋”。甚至還出現了專門的燃料集散城鎮。如宋代泰州商稅務之一柴墟鎮,僅熙寧十年柴墟務的商稅收入就達“一千五百九十九貫四百七十七文”,反映出燃料貿易的繁榮及規模之大。城鎮之外,村有村市,近山有山市,海有海市、臨江河還有河市、江市等,這些都是燃料售賣市場,如《感春三首》載:“近郭樵漁成野市,遠村簫鼓隔溪橋”;張耒《壬午正月望夜赴臨汝宿襄城古驛縣有古寺家人輩夜往焚香襄城古邑也》詩日:“齊安江上漁樵市,??漁夫樵婦來相仍”;《書寺中所見四首》詩載:“江市樵蘇早散,山家燈火常昏”;李嘉祐《登楚州城望驛路十余里山村竹林相次交映》詩曰:“草市多樵客,漁家足水禽”。遍布城鎮鄉村的燃料市場,為百姓的燃料售賣提供了市場基礎。

燃料貿易為耕牧樵漁民提供了獲取生產生活資料所需資金的重要途徑。如劉某《句》詩日:“輪稅地全無菽麥,人城人半是漁樵”;王禹傅《櫻桃》記載:“升筵參李柰,人市附樵薪”;杜甫《負薪行》詩載:“十猶八九負薪歸,賣薪得錢應供給”;《宋會要·食貨》載:“京城浩穰,鄉莊人戶般載到柴草人城貨賣”;陸游《扁舟皆到門》記載:“樵蘇晨人市,鹽酪夕還舍”;方回《靈隱寺行呈伏虎巖》也載:“山客貿薪充日糧”;張耒《感春六首》載:“負薪人市得百錢,歸守妻兒烹斗粟”;宋《楊文公談苑·武行德》載,太原榆次人武行德“負薪自給,里人號為一谷柴”;《宋史·朱泰傳》記載,朱泰“家貧,鬻薪養母,常適數十里外易甘旨以奉母”;《夷堅志》載:“黃州市民渠生,貨油為業,人呼日渠油”⑩;反映出售賣燃料成為耕牧漁民重要的副業和獲取生產生活所需資金的重要途徑。以致婦孺老幼都加入燃料售賣隊伍,如穆修《秋浦會遇》記載:“旆婦收菰米,村娃貨竹薪”;梅堯臣《送洪秘丞知大寧監》詩載:“婦人樵人市,官井貨專鹽”;陸游《野人舍小飲》詩日:“沙上人爭渡,街頭婦賣薪”。甚至“士”階層也賣薪自給,如蘇軾《和陶擬古九首》詩載:“負薪人城市,笑我儒衣冠”。百姓不僅走村串巷售賣燃料,甚至售賣至深夜。如許月卿《歸涂》詩載:“銜蘆雁起瀟湘暮,賣炭人行煙火村”;包何《江上田家》詩日:“市井誰相識,漁樵夜始歸”,反映出燃料售賣的普遍,以及在耕牧樵漁民生活中不可或缺的重要性。

燃料貿易也是普通百姓“易錢”納賦稅、充徭役的重要方式。如宋代的“州縣之役,若身充、若雇傭,率三分其費而二分出于薪粒”。為繳納賦稅甚至砍伐桑棗等經濟林木售賣。慶歷三年,范仲淹曾在奏折中說:“貧弱之民困于賦斂,歲伐桑棗,鬻而為薪”;蘇轍《閉居五詠其四買宅》詩載:“田家伐榆棗,賦役輸緡錢”;《大宋宣和遺事》也載,熙寧七年官府“督取(青苗錢)甚急,往往鞭撻人民取足,至有伐葉為薪以易錢貨”。荒災之年砍伐桑棗售賣就更成為不得已的方法,如李若水《伐桑嘆》詩日:“村家愛桑如愛兒,問爾伐此將何為。幾年年荒欠官債,賣薪輸賦免鞭笞”;《皇宋通鑒長編紀事本末·常平倉》載:“兇年則屠牛賣肉,伐桑賣薪,以輸錢于官”;《續資治通鑒長編》載:“募法之行且六年,初年民始大駭,既而伐桑棗,賣田宅,鬻牛畜。比年稍荒歉處,民流散多矣”。盡管如此,百姓生活卻是“桑林伐盡棗林空,賣得柴錢飯不充”。足見燃料售賣成為災荒之中普通百姓維持生存的重要途徑,反映出其在農業發展中的重要作用。

燃料貿易還是荒災之年國家賑濟百姓且官民互利的重要措施。如《宋史·李繹傳》記載:“歲旱,繹為酒務,市民薪草溢常數,餓者皆以樵采自給,得不死,官人亦數倍”。這種官府購買燃料的賑濟方式,使得貧民“樵采自給”“得不死”,維護了社會穩定,且官府“人亦數倍”,增加了生產所需的燃料供給與儲備,反映出燃料貿易的獨特作用。這種方式在古代災害中多被采用。如《新唐書·劉斐傳》載:“今京師屯兵多,樵貴帛賤,若伐街苑樹為薪,以易布帛,歲數十萬可致。”《宋史·李蘩傳》載,李蘩“攝綿州”時,“歲侵,出義倉谷賤糶之,而以錢貸下戶,又聽民以茅秸易米,作粥及褚衣,親衣食之,活十萬人”;宋王辟之《澠水燕談錄·才識》載:“明道末,天下蝗旱。??(知通州吳遵路)使民采薪芻,官為收買,以其直糴官米。至冬,大雪寒,即以元價易薪芻與民,官不傷財,民且蒙利”。《宋史·楊告傳》也記載:“(楊告)除京西轉運副使。屬部歲饑,所至發公廩,又募富室出粟賑之。民伐桑易粟,不能售,告命高其估以給酒,官民獲濟者甚眾”。耕牧樵漁民是古代農業與社會發展的基礎,通過賑濟使災害中的百姓得以活命,不僅保障了農業發展,也維持了以農為本的社會的穩定,反映出燃料貿易在農業與社會發展中獨特且重要的作用。

綜上所述,我國古代種植業、養殖業的發展,產出了秸稈、糠秕、薪柴、干糞、獸骨、油脂、蠟等豐富多樣的燃料品類,以及巨量可供利用的燃料資源。古人根據燃料的不同特性,將各類燃料合理利用于社會生產、日常生活、軍事等不同領域,較好滿足了社會發展對多樣燃料品類的需求。農業產出的燃料資源量,通過作物草谷比進行合理估算,宋代僅秸稈產出量就能夠滿足人口高峰1億左右人口的燃料消耗,加上非作物種植、動物養殖產出的數量龐大的燃料資源,為社會發展提供了較為充裕可供利用的燃料賦存,較好滿足了社會發展的燃料需求。需要指出的是,隨著古代農業精耕細作水平的提高與作物產量的增加,相關生物質燃料資源量也隨之增加。但是,受限于古代有限的交通運輸水平,特別是部分區域燃料產出量與消耗量的不平衡增長,導致供需矛盾在人口密集的都城與高耗能手工業產區逐漸顯現,北宋東京甚至出現因寒凍致人畜死亡的惡性事件,但區域供需矛盾并不影響燃料供給總體充裕的基本狀況。

農業生產產出的巨量資源,部分直接應用于種植業的墾荒耕種、農產品儲藏加工、草木栽植與病蟲害防治,以及養殖業的幼畜保暖、畜禽疫病防治等諸多環節,成為農業生產不可或缺的生產資料;剩余燃料資源則被作為燃料燃燒后以燃料灰的形式,或者作為飼料飼養畜禽以糞肥的形式回歸農業生產,以增加地力、提高產出。這種農業生產產出燃料資源,資源直接或間接利用于農業生產,進而促進農產品與燃料資源產出提高的發展模式,實現了資源產出、利用與生產發展的良性循環,也最大限度減少了獲取燃料對自然資源的采伐,較好保護了生態環境。此外,古代燃料貿易的繁榮發展,使售賣秸稈、草木、干糞等燃料商品成為耕牧樵漁民的重要副業,以及獲取生產生活資料、繳納賦稅所需資金的重要途徑;朝廷與百姓在災荒中的燃料買賣,不僅成為獨特且有效的賑濟措施,也較好實現了“官不傷財,民且蒙利”的賑濟成效,使得災民能夠得到有效救濟,維持了以農為本的社會的穩定,也保障了農業發展。長期的生產生活實踐中,生物質燃料利用與農業發展形成的密不可分、互為促進的依存關系,以及科學合理的良l生循環生態發展,為古代農業發展和社會進步提供了重要保障,也為后人留下了珍貴遺存,深入研究挖掘、認真承繼創新,能夠為當代農業綠色發展、能源循環利用提供了寶貴借鑒和有益啟示。 |