|

王瑤,米鋒

(北京林業大學經濟管理學院 北京 100083)

摘要:發展林木生物質能源已成為新常態下新能源利用的趨勢之一,農戶的參與意愿對林木生物質能源的推廣和發展有重要影響。基于技術接受理論分析框架,借助結構方程模型探究林木生物質能源產業發展中農戶參與意愿的影響因素及影響機制。結果顯示:社會影響、感知有用性、感知易用性、便利條件對農戶參與林木生物質能源的意愿有正向作用。據此,從提高農戶認知水平等角度為林木生物質能源產業的發展提供思路。

1引言

資源短缺、環境污染、氣候變暖已成為目前全球關注的焦點,如何減少化石能源消耗及污染氣體排放,是當前面臨的重大科學挑戰。林木生物質能源燃值高、清潔、可再生、原料豐富,在我國具有重要的開發利用潛力(張蘭等,2012),推動該產業的快速、健康、平穩發展,對保障國家能源安全、實現節能減排、促進生態文明建設具有重要意義。內蒙古自治區大約有52萬k㎡土地存在沙漠化或荒漠化趨向,其中高于10%的土地沙漠化可以通過各種手段得到治理。土地集約度高的優勢使得這里成為中國發展生物質能源林潛力最大的區域(趙杰等,2010)。作為制備生物柴油原料之一的文冠果,由于具有耐旱抗瘠薄的優良特性,適宜在荒漠化地帶大面積開展種植,且國內第一個文冠果林場即建立于內蒙古翁牛特旗(王峰,2011),通過多年的嘗試與實踐,內蒙古地區發展文冠果能源林的前景看好,在該地區推動文冠果能源林建設不僅符合其獨特的自然條件,也符合國家大力開展生態文明建設的可持續發展思路。

國內外學者已經針對林木生物質能源展開了較多研究,Smeets E等(2007)通過對其資源潛力的預測,指出森林將成為生物質資源的主要來源;Kaunikar R等(2010)利用空間動態經濟模型GFPM對全球林木生物質能源價格、產量、貿易等情況展開分析;在產業發展影響評價方面,Tromborg E等(2010)利用挪威林業部門均衡模型預測了林木生物質能源價格上漲對森林采伐、傳統林業產業的影響;米鋒、潘文婧(2013)、Schwarzbauer P等(2010)對林木生物質能源產業化政策展開了相關研究。從上述分析看,國內外學者多從宏觀角度出發,研究對象亦主要集中于企業和政府層面。然而,農戶在整個林木生物質能源產業鏈條中,既是一產環節的生產者,又是終端銷售環節的消費者,尤其是在原材料供給中扮演著至關重要的角色,提高農戶在產業中的參與意愿是發展林木生物質能源產業不容忽視的一部分,尤其是對能源林的高效建設有著不可忽視的影響。本文在前人的研究基礎上嘗試從農戶意愿的角度,以內蒙古自治區為例分析農戶參與林木生物質能源建設意愿的影響因素及影響機制,從而為相關產業的發展提供新的參考思路。

2數據來源與樣本基本特征

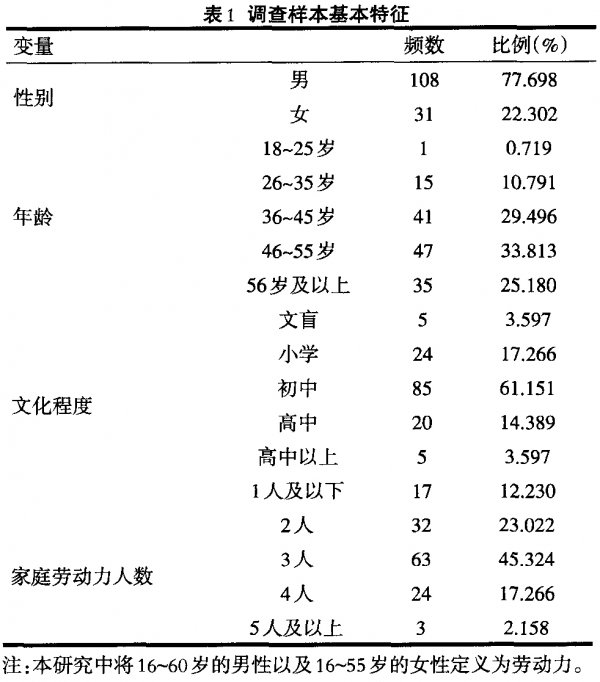

文冠果作為北方能源樹種的典型代表,被列入國家林木生物質能源的重點發展樹種,因此研究其主產區的農戶參與行為具有良好的可行性及代表性。鑒于我國現存文冠果主要分布在內蒙古自治區,其中又以赤峰與通遼兩市為代表,本文采用2014年7~8月在赤峰市的翁牛特旗、松山縣、阿魯科爾沁旗以及通遼市的奈曼旗、科左中旗和科爾沁區等地的實地調研數據展開研究。調查采取一對一人戶走訪的方式,共發放問卷150份,最終回收有效問卷139份,有效率達92.67%。

3研究假設與結構方程模型構建

3.1理論依據與研究假設

技術接受模型(Technology Acceptance Model,TAM)是1989年由Davis在理性行為理論和計劃行為理論基礎上提出的,感知有用性(Perceived Usefulness,PU)和感知易用性(Perceived Ease of Use,PEOU)是該理論的兩個核心要素。為了提升該模型的解釋能力,學者們(Venkatesh V等,2000;Chang I等,2007)在實踐應用中引入了社會影響(Socia lInluence,SI)、便利條件(Facilitating Conditions,FC)等變量,改良后的TAM模型能夠更好地闡述大眾接受新生事物的影響因素;國內學者何可等(2013)借助該四要素就農戶對生物質資源減碳化利用的接受行為進行了很好的解釋。本研究以TAM理論分析框架為主要參考,通過構建模型來解釋農戶關于林木生物質能源產業參與意愿的影響因素及機制(Participation Willingness,PW)。

參與意愿(PW)是指農戶參與林木生物質能源產業的意愿程度。赤峰與通遼兩市的林木生物質能源產業發展的模式可歸結為兩類:一類是當地有較為成型的林木生物質能源相關企業(如金驕集團),農戶在自家土地種植文冠果或是為種植大戶幫工管護文冠果能源林基地,將所收果實出售給企業以獲取收益;另一類是由林場牽頭(如科左中旗包罕林場),林場工人承包林場土地種植文冠果并將果實出售給林場。鑒于林場扮演的角色與林木生物質能源相關企業類似,本研究將收購果實的林場亦看作為企業。從上述兩種模式可知,本研究中農戶在林木生物質能源產業鏈一產環節的參與形式主要表現為建設能源林、能源林管護以及與相關企業合作。與此同時,作為林木生物質能源產業鏈終端消費者,農戶的參與還會體現在對林木生物質能源產品的使用上,但由于目前市場上生物柴油等此類產品并不多見,農戶對其知之甚少,因此本研究中僅討論在較為成熟的一產環節中農戶的參與意愿。

感知有用性(PU)是指農戶對參與該產業益處的主觀感知。農戶利用宜林荒地建設能源林出售果實,能夠在防風固沙、保持水土的同時降低土地機會成本,提高經濟收益。同時,林木生物質能源有別于傳統能源,具有清潔可再生的特點,不僅能極大減少環境污染,還有助于降低對石油等化石能源的依賴性。如果農戶認為參與林木生物質能源產業有助于經濟、環境和社會等方面效益的提升,那么他們的參與意愿自然會提升。據此,提出假設一:感知有用性越強,農戶的參與意愿越強烈。

感知易用性(PEOU)是指農戶主觀上認為參與林木生物質能源產業需要付出的努力程度,對該事物的了解的難易程度以及可獲得的技術幫助是易用性的重要反映。除了對參與該產業發展的效益預期之外,參與的難易程度也會影響參與意愿,且感知易用性還會通過影響感知有用性(周旺等,2014)進而影響參與意愿。據此,提出假設二:感知易用性對感知有用性、農戶對林木生物質能源產業參與意愿均有正向影響。

社會影響(SI)是指農村社會網絡人員對農戶參與林木生物質能源產業的影響。在所總結的兩種產業發展模式中農戶主要會受到來自村干部、鄉鄰、企業三類社會群體的影響。研究表明,社會影響極易左右農戶的主觀判斷(何可等,2013),據此,提出假設三:社會影響越積極,則農戶的感知易用性、感知有用性、對林木生物質能源產業的參與意愿均越強。

便利條件(Fc)是指農戶認為現有資源或基礎設施對參與林木生物質能源產業的幫助程度。補貼政策滿意程度反映政府為發展林木生物質能源所提供政策便利條件;風險估計反映當地建設能源林的自然便利條件;家庭勞動力稟賦以及經濟水平反映農戶參與林木生物質能源產業的自身便利條件。據此,提出假設四:便利條件對感知易用性、感知有用性及農戶的林木生物質能源發展的參與意愿均有顯著影響。

3.2建立結構方程模型

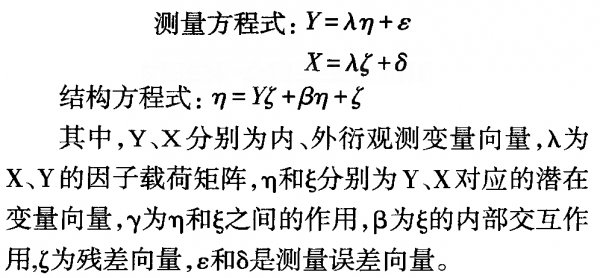

結構方程(Structural Equation Model,SEM)可以同時處理多個因變量,適合進行多因素分析,是多變量分析的重要方法(李后建,2012),常被用于處理心理學、社會學、經濟學等一些不能夠直接測量的隱變量之間的復雜關系。結構方程包含兩個基本模型:測量模型和結構模型,分別用于觀測影響的程度和影響路徑。具體模型方程式如下:

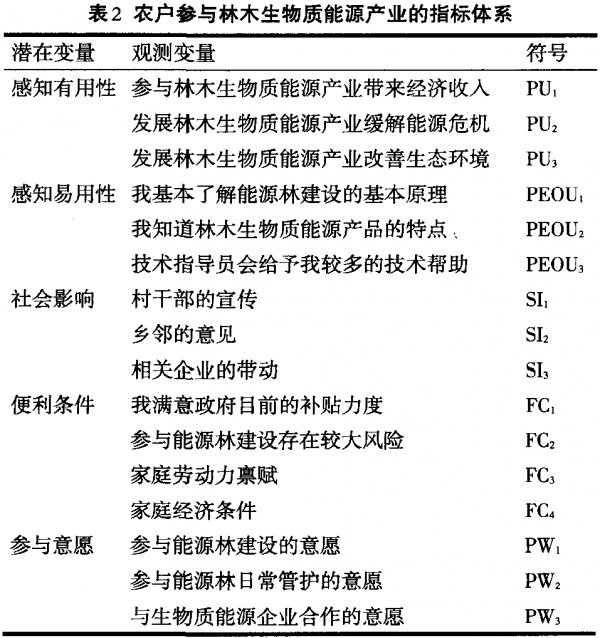

依據TAM理論分析框架選取感知有用性、感知易用性、社會影響、便利條件、參與意愿為5大潛在變量,并選取共計16個相應的觀測變量構成指標體系(表2),以指導訪談提問的結構設計。

4模型檢驗和數據分析

4.1信度、效度檢驗

信度檢驗又稱為可靠性分析,是為了檢驗問卷結果的穩定性與真實性。SPSS分析得到樣本總體Cronbach's Alpha值為0.844,說明數據的穩定性和可靠性良好,并且五大潛在變量的值均在0.7以上,可以認為該樣本具有較好的一致性和可靠性。效度檢驗即準確性檢驗,用于檢測調查結果是否能全面反映問卷設計階段希望了解的各方面內容。SPSS分析結果顯示:KMO的值為0.654,且Bartlett球體檢驗的Sig值顯著小于0.05,說明數據適宜進行結構效度分析。最終顯示樣本數據的信度和效度檢驗結果均好,可支持后續結構方程模型的研究。

4.2結構方程假設的檢驗與求解

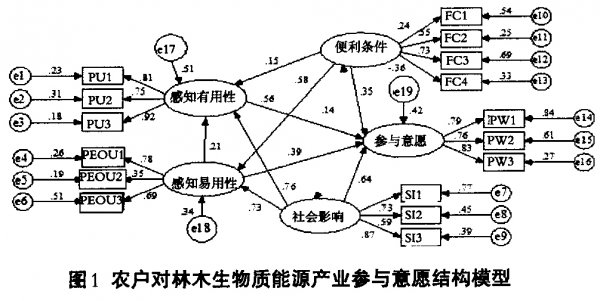

借助AMOS軟件對結構方程模型的觀測變量進行結構效度分析后,通過優化調整得到最終的結構方程模型如圖1所示。結果表明:各觀測變量均能通過T檢驗,說明觀測變量對潛在變量的反映能力較強。且除“家庭經濟條件(FC4)”外的路徑系數均為正;各潛在變量路徑系數均為正并且顯著,說明五大潛變量對參與意愿的影響是正向且顯著的,但需注意的是“便利條件”與“社會影響”這兩個潛在變量在模型優化中建立的相互正向影響的關系。

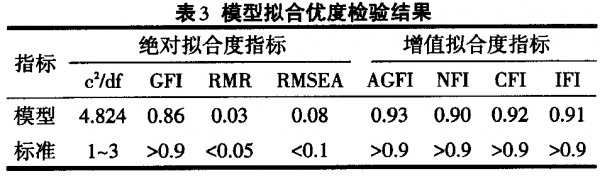

模型擬合優度檢驗結果顯示(表3),卡方值較大,這與樣本選取地點分布在兩個城市有關,另外GFI為0.86<0.9,不滿意但尚可接受,而模型的其他指標值均在可接受的范圍內,說明該結構方程模型整體契合度良好,構建的模型較為科學合理,因此提出的農戶對林木生物質能源產業參與意愿影響因素具有一定的解釋能力,可以利用其結果進行后續分析。

4.3結果分析

(1)農戶在林木生物質能源產業的參與程度受到感知有用性、感知易用性、社會影響和便利條件的正向影響,其影響程度排序為:社會影響(0.64)>感知有用性(0.56)>感知易用性(0.39)>便利條件(0.35)。

(2)社會影響、感知有用性和感知易用性三大潛變量之間存在較大關聯,且對農戶的參與意愿影響最大。其中相關企業的帶動對社會影響的路徑系數最大(0.87),實地調研所得的信息也充分驗證了這一點,例如通遼市的奈曼旗以及科左中旗由于當地有林木生物質企業或林場集中收購文冠果,其農戶對于種植能源樹種的參與意愿明顯比其他地區積極。此外村干部的宣傳(0.73)和鄉鄰的意見(0.59)也是非常重要的社會影響因素,因為對于村集體而言,村干部的宣傳是當地農戶了解政策信息的重要途徑,且農戶較之其他受過高水平教育的群體會有更加明顯的從眾心理。

(3)感知有用性對農戶在林木生物質能源產業中參與意愿的影響路徑系數為0.56,影響力較大,表明農戶對于林木生物質能源產業主觀判斷的重要性。其中改善生態環境(0.92)對于感知有用性的解釋能力最強,這是因為內蒙古當地尤其是科爾沁沙地地區土地沙化仍然較為嚴重,且近年來媒體對霧霾等異常天氣的頻繁報道,使得農戶對于防風固沙、保持水土、減少污染排放的訴求越來越強烈。緩解能源危機(0.75)的解釋能力最弱,究其原因是由于現階段石油、天然氣等能源相對充足,且林木生物質能源的產品在市場上的占有額極低,其能源替代性尚顯薄弱。

(4)感知易用性對農戶在林木生物質能源產業中參與程度的影響路徑系數為0.39,對感知有用性的影響路徑系數為0.21,解釋能力均較低。其觀測變量的解釋能力排序為:基本了解能源林建設的基本原理(0.78)>技術指導員會給予較多技術幫助(0.69)>了解林木生物質能源產品的特點(0.35)。這充分反映了當前林木生物質能源產業發展的不完善性,中石油、中石化等企業的壟斷地位致使目前林木生物質能源產品進駐市場較難,因此農戶極少接觸到林木生物質能源產品,對其特點知之甚少。而之所以農戶對于能源林建設基本原理掌握能力以及技術員的技術幫助對于感知易用性具有較好的解釋能力,是因為本研究所選取的調研地點赤峰與通遼兩市是能源樹種文冠果的典型傳統分布地區,農戶對其生長習性非常熟悉,技術人員對文冠果的種植管護技術推廣相比其他地區也更加完善。

(5)便利條件對除感知易用性外的其他變量的解釋能力都比較弱。其中政府補貼力度(0.24)路徑系數非常低,說明目前階段補貼對于農戶參與林木生物質能源產業的便利性沒有太大的貢獻,這并非由于補貼對農戶不重要,而是因為現階段在內蒙地區幾乎沒有任何能源林種植補貼。另外家庭勞動力稟賦(0.73)對于便利條件影響較大,因為能源林建設需要大量人力投入,所以勞動力稟賦不足的家庭即使其他條件允許其參與意愿也不會高。家庭經濟條件(一0.36)是整個結構方程模型中唯一一個路徑系數為負的變量,說明家庭經濟條件對便利條件為負方向影響,這是因為林地零散破碎,規模效益難以發揮,造林經營成本高居不下,林業比較利益低(聶影,2009),因此,家庭經濟條件越好的家庭越不希望將人力資本和經濟資本投入到勞動密集或資本回報周期長的產業。

(6)社會影響與便利條件之間相互影響的路徑系數為0.14,二者彼此正向相關。社會影響力越大,例如相關企業的帶動能力越大,則對于農戶的文冠果等產品收購保障越強,便利條件中風險程度會降低。便利條件越好,例如補貼政策越到位,則社會影響中代表國家政府的村干部影響力也會愈大。

5建議

(1)大力宣傳新能源產業發展,提升社會認知度、建立良好的形象。農戶是否愿意響應號召參與林木生物質能源產業,取決于其對林木生物質能源有用性、易用性的認知。凸顯該產業的發展前景與重要程度,提高農戶對該產業的正面認知,尤其是可以借助媒體重點宣傳其環境效益和社會效益,能更為有效地提高農戶的感知有用性水平從而提高參與意愿。

(2)對能源林實行獨立規劃、專項投資、專項補貼。從調研地政府獲悉能源林建設由于國家沒有單獨立項和專項投資,致使沒有相對獨立的基地建設,農戶也并未得到任何能源林相關補貼,未能體會到建設能源林的政策優越性。能源林建設不應等同于常規造林方式,應當成立由省到市到縣的文冠果基地建設工程領導小組,統籌協調解決能源林建設中的重大問題,施行獨立規劃、專項投資、專項補貼,只有這樣才會有效激發農戶參與積極性。

(3)扶持林木生物質相關企業,增加企業對能源林以及勞動力的引致需求。通過結果可知社會影響對參與意愿的作用最大,而在其村干部、鄉鄰、企業3個社會網絡群體中企業的影響最強,因為企業不僅能夠保障農戶的林木生物質能源產品收購,還會提供一定數量的工作崗位。建議從原料和銷售兩個環節對企業進行扶持:在原料購買環節根據原材料消耗量進行不同額度的政策補貼,緩解由于林木生物質原料成本上漲引起的企業因“無米之炊”停產的尷尬境況;在銷售環節采取激勵性市場政策導向,例如調整能源結構,對使用林木生物質清潔能源的企業提供更高的稅費減免或根據企業所使用的新能源數量進行直補。企業發展壯大可以有效帶動農戶參與能源林建設以及企業生產運營的積極性。

|