|

張晟義,張杰,王童,陳明月

(新疆財經大學,新疆烏魯木齊830012)

摘要:農業生物質發電在長期發展中暴露出諸多問題,探究農業生物質發電可持續發展路徑刻不容緩。本文基于全國31個省、自治區、直轄市的統計數據,利用模糊集定性比較分析法,從組態視角探究農業生物質發電可持續發展路徑。研究表明:非高發展需求、較好發展條件和高技術投入的前因條件組合與較大資源潛力、高發展需求和高技術投入的前因條件組合都能推動農業生物質發電可持續發展。因而今后應更加重視地域差異和技術投入,進一步完善配套設施建設,合理引導發展需求,促進農業生物質發電可持續發展。

一、引言

2019年10月11日,李克強總理主持召開國家能源委員會會議,明確提出“要立足我國基本國情和發展階段,多元發展能源供給,提高能源安全保障水平”。2019年10月24日,我國首屆可持續發展論壇在北京召開,國家主席習近平在致論壇賀信中明確指出,“中國秉持創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,推動中國經濟高質量發展,全面深入落實2030年可持續發展議程”,并“希望各方積極尋求落實2030年可持續發展議程的良策,促進共同發展,攜手構建人類命運共同體”。可持續發展涵蓋經濟可持續發展、社會可持續發展以及生態環境可持續發展三方面要義,改善當前我國能源消費結構,對于增強可持續發展能力、推動經濟高質量發展意義重大。當前,農業生物質發電作為調整能源消費結構的重要舉措在我國已獲得一定程度的發展,但其在長期發展過程中所暴露出的問題如原料供應不穩定、運營成本高、發展可持續性差等仍未得到有效解決,因而探究農業生物質發電可持續發展路徑刻不容緩。

目前,國內外學者對農業生物質發電的研究多為單因素研究,缺乏基于組態視角的分析,但事物呈現某一特定結果往往并非由單一因素造成,大多是由多因并發所致。定性比較分析法(QCA)適用于探究導致某一特定結果出現的前因條件或前因條件組合,是從組態分析的視角對特定結果進行深層次分析。基于此,本文借鑒以往研究成果,并根據實際研究需要,將模糊集定性比較分析法(fsQCA)運用于農業生物質發電可持續發展問題的研究,以對農業生物質發電可持續發展問題進行深入探討,推動農業生物質發電可持續發展。

二、國內外研究簡述

近年來,國內外學者對農業生物質發電可持續發展問題予以極大關注。高文永和李景明[1]對我國農業生物質發電產業的發展現狀進行了實證研究,認為我國作為一個農業大國,農業生物質資源存量潛在優勢顯著,大力發展農業生物質發電有利于促進生態環境可持續發展、推動能源消費結構轉型升級以及改善農村勞動力就業狀況。Ghosh[2]對農林生物質發電供應鏈可持續發展的影響因素進行了探討,研究表明原料供應的不確定性是阻礙農林生物質發電供應鏈可持續運行的首要影響因素。

實現農業生物質發電可持續發展需要保證資源配置效率,充分利用資源優勢,而精確的資源潛力測算和科學的原料供應模式是實現農業生物質發電可持續發展的重要推動力和重要保障。檀勤良等[3]對農業生物質發電原料的供應模式進行了實證研究,通過建立原料供給模型,對比不同供應模式下農業生物質發電原料的最優供給量,探尋不同供應模式下最優供給量存在差異的原因,研究發現農業生物質發電原料供給的價格彈性是導致不同供應模式下最優供給量存在差異的直接原因,是造成原料供給波動的潛在影響因素。張蓓蓓[4]對我國農業生物質資源存量及其能源開發利用潛力進行了測算,認為我國農業生物質資源存量豐富,資源開發潛力巨大,但不同地域之間存在顯著差異,農業生物質資源的開發、利用應堅持實事求是的原則,不應突破自然資源條件的限制。

由于我國農業生物質資源的分布及其開發、利用潛力存在顯著的地域差異,因而對不同地區布局農業生物質發電產業的合理性進行評價十分必要。李可心[5]對我國31個省、自治區、直轄市布局農業生物質發電產業的區域適宜性進行實證研究,發現我國不同地區之間布局農業生物質發電產業的區域適宜性存在較大差異,區域適宜性呈現出由東南向西北遞減的趨勢,因此強調農業生物質發電產業布局應堅持因地制宜的原則。

綜上所述,當前國內外學者對農業生物質發電相關問題的研究或聚焦于原料供應,或集中探討農業生物質發電原料供應鏈實際運作模式,抑或僅針對影響農業生物質發電可持續發展的單一因素進行探究。但現實中復雜事物呈現出某一特定結果往往由多因并發所致。已有文獻對農業生物質發電相關問題的研究,多專注于對單個影響因素的探討,鮮有學者針對農業生物質發電可持續發展問題進行基于組態視角的研究。

定性比較分析法作為一種組態分析方法,超越了傳統“定性”與“定量”研究的界限,日益受到國內外研究者的關注。Ragin[6]認為,與傳統的定性或定量研究相比,從組態分析視角進行研究將會得出更具普適性的研究結論。Fiss[7]強調,定性比較分析法能夠解釋前因條件組合如何引致結果的出現,適用于復雜事物的多因素研究。定性比較分析法在國內仍處于發展階段,對其所形成的理論認識在逐步深化,應用場景也日益拓展。張馳等[8]通過對國內外管理學領域采用定性比較分析法的相關文獻進行系統梳理,明確了定性比較分析法在國內管理學研究領域的適用情境和良好發展前景。杜運周和賈良定[9]通過對比傳統研究中的“凈效應”思維,指出定性比較分析基于組態分析視角并結合集合論的思想,能夠回答多重并發的因果關系、因果非對稱性以及多種解決方案等效等因果復雜性問題。

影響農業生物質發電可持續發展的因素眾多,且不同因素之間相互影響,要實現農業生物質發電可持續發展,需要厘清各影響因素之間錯綜復雜的關系。因此,本文借鑒以往研究成果,運用模糊集定性比較分析法對農業生物質發電可持續發展問題進行基于組態視角的研究,探尋促進農業生物質發電可持續發展的有效路徑。基于已有文獻,本文構建了農業生物質發電可持續發展影響因素組態分析框架,如圖1所示。

三、研究設計

(一)數據來源

本研究所選取的數據均源自國家各級機關單位公布的相關統計數據,具體包括:2014年—2018年《中國統計年鑒》《中國電力年鑒》《中國能源統計年鑒》和《中國農村統計年鑒》,2018年各省、自治區和直轄市《生態環境狀況公報》,2019年《中國生物質發電產業排名報告》,2017年國家生態環境部發布的《秸稈焚燒點檢測報告》(源于按省份劃分的環境衛星實時檢測數據)。

(二)研究方法

定性比較分析法是一種案例導向型研究方法,適用于中小樣本數量的案例研究,通過案例與理論之間的不斷“對話”,深入剖析個案的異質性,通過對案例中某一特定現象或結果的分析,探究導致結果出現的多因并發性,其主要應用形式包括清晰集定性比較分析(csQCA)、多值集定性比較分析(mvQ‐CA)和模糊集定性比較分析(fsQCA)。定性比較分析法以布爾代數為數據運算的基本原理,若有n個前因條件,則會產生2n個前因條件組合。一致性和覆蓋度是定性比較分析法的兩個重要參數。一致性衡量共享給定前因條件組合的案例在展示特定結果方面的一致程度,取值范圍為[0,1],當取值小于0.75時,表示某前因條件或前因條件組合很難解釋某一特定結果;覆蓋度評估前因條件或前因條件組合對結果集合實例的解釋程度。定性比較分析法能夠有效識別導致特定結果出現的前因條件或前因條件組合,并根據是否納入邏輯余項與解的簡化程度而產生3種解,分別為復雜解、中間解、簡約解。

定性比較分析法早期主要應用于比較政治學研究領域,后來逐漸被引入管理學研究領域。本文聚焦探討農業生物質發電可持續發展問題,根據已有文獻可知,農業生物質發電可持續發展受諸多因素的影響和制約,而利用定性比較分析法能夠有效識別不同地區農業生物質發電可持續發展的條件組合路徑。此外,本文主要以我國31個省、自治區、直轄市為研究對象,樣本容量較小,而定性比較分析法更加適用于中小樣本的案例研究。鑒于清晰集定性比較分析和多值集定性比較分析對于問題的探討存在絕對看法的可能性,故本文采用模糊集定性比較分析法進行研究,數據前期處理是基于函數的計算,研究更加客觀,結果也更加精確,能夠更好地滿足研究需要。

(三)變量選取

1.條件變量。本研究的條件變量包括資源潛力、發展需求、發展條件和技術投入。

(1)資源潛力(RP)。劉志彬[10]通過計算我國各省份農業生物質存量的最大發電潛力,揭示了省域間資源潛力的差異;羅開顏[11]運用博弈論分析了農業生物質原料供應鏈的運營模式,認為地區生物質資源密度在某種程度上可反映該地域的資源潛力,直接影響農業生物質發電廠的選址、規模和收益,進而影響農業生物質原料供應鏈的穩定運行。基于此,本文選取農業生物質最大發電潛力和農業生物質資源密度2個指標來衡量各地資源潛力。

(2)發展需求(DD)。李可心[5]在研究中指出,年電力需求增長率可反映區域電力需求強度;火力發電占比情況可反映區域內能源消費結構調整的需求;空氣未達標率可反映區域生態環境改善的訴求;單位GDP碳排放量可反映區域內節能減排的需求。張晟義[12]在研究中利用環境衛星檢測到的秸稈焚燒點數量來反映區域內居民的環保意識,并由此反映區域環境治理需求。高文永和李景明[1]的研究表明,發展農林生物質發電產業能夠直接或間接提高農村居民的可支配收入水平。而通過農村居民收入水平可間接反映區域內部農村地區引入農業生物質發電產業的經濟發展需求。綜上,本文利用省域年電力需求增長率、省域火電占比、省域單位GDP碳排放量、省域秸稈焚燒點數量以及省域農村居民收入水平5個指標衡量各地發展需求。

(3)發展條件(DC)。高文永和李景明[1]在研究中指出,發展農業生物質發電產業能夠帶動農村地區勞動力就業。農業生物質發電的發展需要大量勞動力,農村人口數量在一定程度上可以反映農村地區發展農業生物質發電的人力條件。張晟義等[13]研究表明,農業生物質原料運輸環節的不確定性,致使農業生物質發電供應鏈運作舉步維艱。農業生物質發電的發展依賴于便利的交通條件,而區域內公路密度則可較為直觀地反映區域內交通便利程度。王圣和徐靜馨[14]研究了我國農林生物質發電產業的發展現狀,認為區域經濟發展水平和政府支持力度是影響農林生物質發電產業發展的重要因素。此外,農業生產總值可直觀地反映區域內發展農業生物質發電的經濟條件,政府節能環保支出可衡量政府支持力度。綜上,本文選取省域農村人口數量、省域內公路密度、省域經濟發展水平和省域政府支持力度4個指標衡量各地發展條件。

(4)技術投入(TI)。閆慶友和陶杰[15]對我國生物質發電產業效率進行了研究,指出裝機容量可以直觀地反映技術投入類型與技術投入力度。羅開顏[11]認為,不同裝機容量對應不同設備類型,而設備類型在很大程度上決定對外技術服務依賴程度,裝機容量越大,前期技術投入越多。由上述研究可知,農業生物質發電裝機容量在一定程度上可以衡量技術投入力度。基于此,本文選取農業生物質發電裝機容量這一指標來衡量各地技術投入。

2.結果變量。本研究的結果變量為運營收益(OR)。閆慶友和陶杰[15]對農業生物質發電產業的產出問題進行了深入研究,認為生物質發電廠的年發電量可以反映其經濟產出,年減排量可以衡量其環保產出,年節約煤量可以反映其節能產出。李可心[5]對我國現有農業生物質資源存量進行了核算,并進一步測算出其所能產生的能源效益、經濟效益和社會效益。衛洪建[16]研究了我國農林生物質發電產業減排效益問題,認為發展農林生物質發電產業可以帶來一定的經濟效益、環境效益和社會效益。由上述研究可知,根據農業生物質年發電量不僅可以測算出與其對應的經濟價值,還可以得到與其相對應的資源價值和環境價值。因此,本文選取年發電量這一指標間接衡量各地農業生物質發電的運營收益(主要包括經濟收益和環境收益)。此外,李可心[5]和衛洪建[16]的研究均表明,運營收益的大小可以較為直觀地反映農業生物質發電產業的可持續發展能力。

本研究中條件變量和結果變量維度構成如表1所示。

(四)變量的計算

1.資源潛力(RP)、發展需求(DD)和發展條件(DC)的計算。基于官方統計數據,利用Excel2010軟件,運用相應數學公式對構成這3個條件變量的各個指標進行計算,并結合熵值法和物元法對每個條件變量進行等級排序(Ⅰ級為非常好、Ⅱ級為好、Ⅲ級為一般、Ⅳ級為較差、Ⅴ級為非常差)和相應賦分(Ⅰ級為5分、Ⅱ級為4分、Ⅲ級為3分、Ⅳ級為2分、Ⅴ級為1分)。

2.技術投入(TI)和運營收益(OR)的計算。利用官方統計數據,結合相關數學公式進行計算、求值,計算結果為具體數值。

通過執行上述計算過程,本文得到研究所需的原始數據(未校準),如表2所示。

由于定性比較分析法是基于布爾代數的計算原理,因此在進行模糊集定性比較分析之前需要對上述指標進行統一的模糊集校準。根據實際研究需要同時借鑒Fiss[7]和張衛國[17]研究中的校準方法,本研究采取直接校準法,并將條件變量與結果變量的3個定性錨點依次設定為數據的上四分位數、中位數和下四分位數。

四、結果分析

(一)描述性統計分析

條件變量與結果變量的描述性統計分析結果如表3所示。由表3可知,運營收益(OR)的最大值為81.39,最小值為0,表明不同地區之間農業生物質發電可持續發展水平存在較大差異;資源潛力(RP)、發展需求(DD)和發展條件(DC)的最大值均為5,最小值均為1,標準差依次為1.41、1.33和1.37,表明這3個條件變量離散程度相當,但同時也反映出不同地區之間在資源潛力、發展需求和發展條件方面仍存在一定差異;技術投入(TI)的最大值為1431,最小值為0,標準差為340,表明不同地區之間技術投入存在較大差距,農業生物質發電產業發展水平高的地區,技術投入力度大,易形成規模經濟;農業生物質發電產業發展水平低的地區,技術投入力度小,易造成資源利用非效率。

(二)模糊集定性比較分析

1.構建真值表。借鑒以往研究成果,本文將影響農業生物質發電可持續發展的因素劃分為4個方面,基于布爾代數運算規則,會產生16(24=16)個前因條件組合。通過設定定性錨點,借助fsQCA3.0軟件,利用程序中的Calibrate函數進行條件變量和結果變量的模糊隸屬分數校準,可得到經過模糊集校準后的數據,校準結果(即模糊集真值表)如表4所示。

2.條件變量必要性檢驗。進行條件變量必要性檢驗的目的在于準確識別能夠對結果變量產生重要影響的前因條件。一致性可衡量條件變量與結果變量的契合程度。本文借鑒鄭雯[18]、黃榮貴[19]、杜運周[9]等人的研究,即當條件變量與結果變量的一致性大于0.9時,可認為該條件變量是結果變量的必要條件。對運營收益(OR)影響因素的必要性分析結果如表5所示。

由表5可知,技術投入(TI)的一致性約為0.92,可認為其是產生高運營收益的必要條件,因而各地應進一步加大技術投入,充分整合農業生物質資源,提高農業生物質資源利用效率,加快實現規模經濟,進而增加運營收益,增強農業生物質發電可持續發展能力。資源潛力(RP)和發展條件(DC)的一致性分別約為0.77和0.79,雖然一致性小于0.9,但是均大于0.75,表明這兩個前因條件對于結果的出現有一定影響。各地應充分審視自身資源潛力和發展條件,科學、合理布局農業生物質發電產業,杜絕盲目發展,做到因地制宜,提高資源配置效率,促進農業生物質發電可持續發展。發展需求(DD)的一致性約為0.66,小于0.7,表明單個該前因條件對結果出現的影響不大,但并不意味著實現農業生物質發電可持續發展可以忽視發展需求。

3.模糊集定性比較分析結果討論。鑒于案例樣本數量較少和數據來源為宏觀數據的事實,本研究在進行標準分析時,將閾值分別設為1和0.9①。表6為農業生物質發電可持續發展模糊集定性比較分析結果。由表6可知,經過模糊集真值表分析,本研究共得到兩條因果路徑,且這兩條因果路徑的總體覆蓋度為0.81,表明這兩條因果路徑對集合中的案例具有很強的解釋力,探尋到了所有可能促進農業生物質發電可持續發展的大多數原因,這些路徑(或前因條件組合)是促進農業生物質發電可持續發展的充分不必要條件。此外,總體一致性為0.98,接近于1,表明前因條件組合能夠很好地解釋特定結果的出現。

上述分析表明,目前推動農業生物質發電可持續發展的路徑有兩條,路徑一的原始覆蓋度和唯一覆蓋度分別為0.35和0.19,路徑二的原始覆蓋度和唯一覆蓋度分別為0.61和0.46。通過對比可知,路徑二對案例具有更好的解釋能力,對結果出現的影響更為顯著。

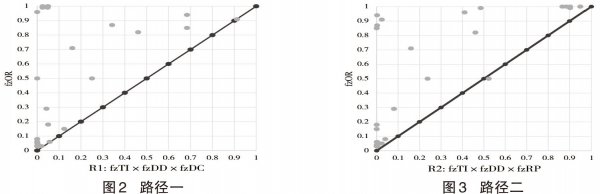

此外,運用定性比較分析法可以探究前因條件與特定結果之間的非對稱因果關系,通過描繪兩條路徑的樣本分布圖(如圖2、圖3所示),揭示出前因條件組合與結果之間的顯著的非對稱因果關系。

由圖2和圖3可知,當案例(樣本)在前因條件組合中擁有較高隸屬度時,其在“結果”中的隸屬度也較高;而當案例(樣本)在前因條件組合中隸屬度較低時,其在“結果”中依然可以具有較高隸屬度。這種非對稱的因果關系反映出各前因條件組合(即路徑一、路徑二)是實現農業生物質發電可持續發展的充分條件。通過對這種非對稱因果關系的分析,可以有效識別推動農業生物質發電可持續發展的多條路徑,從而為農業生物質發電的發展實踐提供有益參考。

通過進一步剖析推動農業生物質發電可持續發展的兩條路徑可以發現:

路徑一(fzTI×fzDD×fzDC)的核心條件為高技術投入(fzTI),邊緣條件為非高發展需求(fzDD)和較好的發展條件(fzDC)。可通過路徑一推動農業生物質發電可持續發展的省區主要有湖南、廣西和廣東。這3個省區地處我國南方,氣候濕潤、空氣優良,加之水力發電發展已經較為成熟,因此農業生物質發電發展需求較小。然而,這3個省區勞動力條件好、政府支持力度大,且農業生物質資源豐富,具備優良的發展條件。因此,盡管這3個省區缺乏高發展需求,但是高技術投入和優良的發展條件依舊使其具備較高的可持續發展能力。路徑一表明,對于農業生物質發電發展需求相對較低的地區,可結合當地的資源優勢,合理加大技術投入,積極優化發展條件,促進農業生物質資源的能源化利用,從而推動農業生物質發電可持續發展。

路徑二(fzTI×fzDD×fzRP)的核心條件為高技術投入(fzTI),邊緣條件為較大資源潛力(fzRP)和高發展需求(fzDD)。可通過路徑二推動農業生物質發電可持續發展的省區主要有山東、安徽、黑龍江、江蘇、河北、河南、內蒙古。這7個省區多位于我國北方,省域內火電占比高、環境污染問題突出、單位GDP碳排放強度較大,具有較大的發展需求。此外,這7個省區均為農業大省,農業生物質資源存量高于全國平均水平,具備較大的發電潛力和較高的農業生物質資源密度,資源優勢相對明顯。高技術投入、高發展需求和較大資源潛力使得這7個省區農業生物質發電可持續發展水平較高。路徑二表明,對于資源潛力大、發展需求高的地區,應合理加大技術投入,完善配套設施建設,以充分利用資源優勢,提高資源利用效率,加快實現規模經濟狀態下運行,推動農業生物質發電可持續發展。

進一步地,對路徑一和路徑二進行布爾簡化可得:

根據布爾簡化的結果可知,高技術投入(fzTI)是推動農業生物質發電可持續發展的必要條件或關鍵因素,該關鍵因素的缺失將抑制農業生物質發電可持續發展,農業生物質發電可持續發展需要合理的技術投入(fzTI)。

五、結論與建議

(一)研究結論

通過對我國31個省、自治區、直轄市農業生物質發電可持續發展影響因素進行模糊集定性比較分析,研究得到了兩條可推動農業生物質發電可持續發展的有效路徑。

路徑一:“揚長避短”型發展路徑。該路徑由非高發展需求、較好發展條件和高技術投入組成,其中,高技術投入為核心條件,非高發展需求與較好發展條件為邊緣條件,該路徑適用于具有非高發展需求特征的地區。首先,通過測算區域內農業生物質資源的實際可獲得量及相應的發電潛力,明確技術投入的邊界值,確保實際生產需求與生產能力相匹配,規避農業生物質資源的無效利用和技術的過度投入,有序推動農業生物質資源的能源化利用。其次,積極優化區域內的發展條件,加大發展支持力度,減少外部不確定因素的干擾,為農業生物質發電可持續發展提供保障。最后,通過綜合運用高技術投入和優良發展條件,緩解非高發展需求引致的發展動力不足的問題,從而有效推動農業生物質發電可持續發展。

路徑二:“錦上添花”型發展路徑。該路徑由較大資源潛力、高發展需求和高技術投入組成,其中,高技術投入為核心條件,高發展需求與較大資源潛力為邊緣條件。該路徑適用于資源潛力大且具有高發展需求特征的地區。首先,農業生物質資源豐富不僅意味著區域內能源化開發利用潛力大,還在一定程度上意味著原料可充足供應。其次,發展需求能夠從側面反映政府重視和支持程度,高發展需求意味著政府足夠的重視和支持,同時也必將帶來強勁的發展動力。最后,基于較大資源潛力和高發展需求,通過合理加大技術投入,能夠顯著提高農業生物質資源的利用效率,有助于加快實現規模經濟狀態下運行,進而有效推動農業生物質發電可持續發展。

(二)發展建議

1.重視地域差異,堅持因地制宜。對于發展需求相對較低的地區,應著力優化發展條件、合理加大技術投入,以提升農業生物質發電運營收益,從而推動農業生物質發電可持續發展;對于資源優勢明顯且具備高發展需求的地區,應充分利用資源優勢、適當加大技術投入,早日實現規模經濟狀態下運行,進而實現農業生物質發電可持續發展。由此可見,應實現農業生物質發電可持續發展,必須重視地域差異,堅持因地制宜的發展原則,這樣才能有效提高運營收益,增強可持續發展能力。

2.完善配套設施建設,優化發展條件。由路徑一可知,在發展需求相對較低的地區,可通過優化發展條件和合理加大技術投入緩解非高發展需求引致的發展動力不足的問題,通過提升發展動力推動區域內農業生物質發電可持續發展。基于此,為實現農業生物質發電可持續發展,應積極完善產業配套設施建設,優化區域產業發展條件,以助力農業生物質發電可持續發展。

3.加強生態文明建設,合理引導發展需求。由路徑二可知,在資源優勢明顯且具有高發展需求的地區,通過合理加大技術投入,可有效提高資源利用效率,推動農業生物質發電可持續發展。因此,必須樹立生態文明建設理念,合理引導發展需求,并輔之以合理的技術投入,以充分發揮資源優勢,提高資源利用效率,推動農業生物質發電可持續發展。

4.重視技術投入,提高發展效能。高技術投入是推動農業生物質發電可持續發展的必要條件或關鍵因素,該關鍵因素的缺失將抑制農業生物質發電可持續發展。因此,應立足發展實際,重視合理加大技術投入,既有助于提高發展效能、規避資源利用非效率,還有助于推動農業生物質發電可持續發展。

|