|

龔振,宋長忠,劉銀,劉巖,李媛媛,李澤

(內(nèi)蒙古工業(yè)大學能源與動力工程學院,呼和浩特010051)

摘要:利用熱重-熱差同步熱分析儀,對內(nèi)蒙古地區(qū)煤阡石和玉米秸稈進行混合燃燒試驗,研究了試樣中不同含量玉米秸稈對燃燒特性的影響,利用Coats-Redfern積分方程對其動力學特性進行分析。結(jié)果表明:隨著玉米秸稈含量增加,試樣總失重率和最大失重率均呈現(xiàn)增大的趨勢,固定碳燃燒峰呈現(xiàn)降低并向低溫方向移動的趨勢,著火溫度和最大失重溫度均呈現(xiàn)先降低后升高的趨勢,相同溫度下轉(zhuǎn)化率更大;摻燒適當比例玉米秸稈能降低試樣活化能,改善綜合燃燒特性。

0引言

煤肝石作為煤炭洗選過程中的廢棄物,是目前排放量最多的工業(yè)廢棄物之一,2017年內(nèi)蒙古地區(qū)煤炭產(chǎn)量為8.788億t,產(chǎn)生的煤砰石在1億t以上。這些煤殲石中含有較多的重金屬元素,大量的堆積不僅會對水體和土壤造成污染,在陽光的照射下還可能出現(xiàn)自燃和陰燃現(xiàn)象。煤肝石具有低揮發(fā)分、高灰分的特點,發(fā)熱量一般小于12.55MJ/kg,在能源日益緊缺,環(huán)保要求越來越嚴格的當下,煤肝石的資源化利用越來越受到各國的重視。考慮到煤肝石本身的特點,很多研究者選擇將煤肝石與褐煤、煙煤及生物質(zhì)等進行混合燃燒。文獻[4]利用TG-DSC熱重分析法對褐煤和煤砰石混合進行了熱解試驗;文獻[5]利用熱重分析法對洗中煤和煤肝石進行混和燃燒實驗,結(jié)果表明,洗中煤含量的增加,混合煤樣的著火指數(shù)、燃盡溫度和綜合燃燒指數(shù)均得以提升,燃燒過程符合1.5級化學反應模型;文獻[6]對煤肝石和石油焦進行了混合熱解試驗,發(fā)現(xiàn)升溫速率和粒度對熱解特性影響較大。

生物質(zhì)作為一種產(chǎn)量大、分布廣、價格低廉、可再生能力強、污染物排放低的燃料,具有高揮發(fā)分、低灰分的特點。傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中,對秸稈通常采取田間焚燒,這不僅造成了資源的浪費,還對當?shù)丨h(huán)境產(chǎn)生很大的污染,將煤肝石與生物質(zhì)進行混合燃燒,利用煤肝石與生物質(zhì)性質(zhì)上的互補性,能夠降低混合燃料的著火溫度,提高燃燒的穩(wěn)定性;同時,大量生物質(zhì)的燃燒利用,可以減少碳排放,符合國家的節(jié)能環(huán)保政策。因此,本試驗采用內(nèi)蒙古產(chǎn)糧區(qū)河套平原的玉米秸稈和內(nèi)蒙古地區(qū)的煤砰石進行混合燃燒實驗,探究兩者混合燃燒的機理。為二者在實際鍋爐混合燃燒提供一定的理論指導。

1試驗樣品及設備

1.1試驗材料

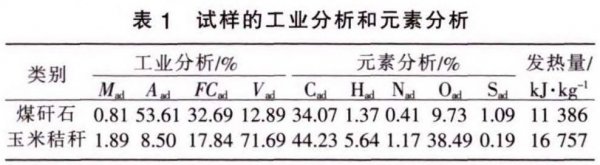

試驗采用的煤肝石來自內(nèi)蒙古錫林郭勒煤田,粒徑為100-120目,生物質(zhì)為玉米秸稈,粒徑為80~100目。在試驗開始前,分別將煤肝石和玉米秸稈干燥120min,干燥溫度為105℃。使用元素分析儀、工業(yè)分析儀和量熱儀分別對干燥后的煤肝石和玉米秸稈進行測定,測定結(jié)果如表1所示。

1.2試驗設備及條件

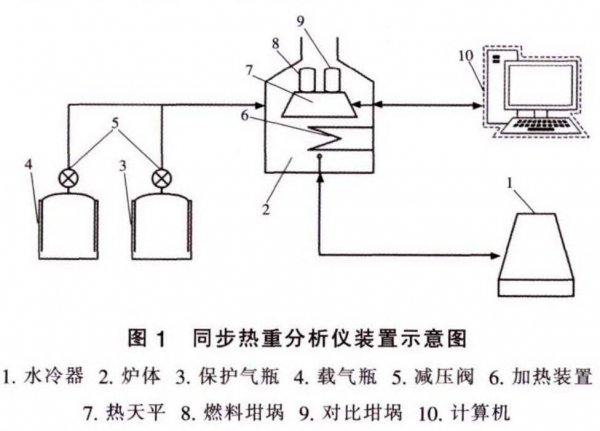

試驗采用法國Setsys Evo TG-DTA同步熱重分析儀,試驗裝置示意圖如圖1所示。對煤肝石和玉米秸稈進行混合燃燒試驗,玉米秸稈含量分別為20%、30%、40%、50%,每次試樣質(zhì)量10mg左右,燃燒氣氛為空氣,流量30mL/min,升溫速率為30℃/min,溫度范圍從室溫~1000℃。

2試驗結(jié)果與分析

2.1混合試樣燃燒TG、DTG特性分析

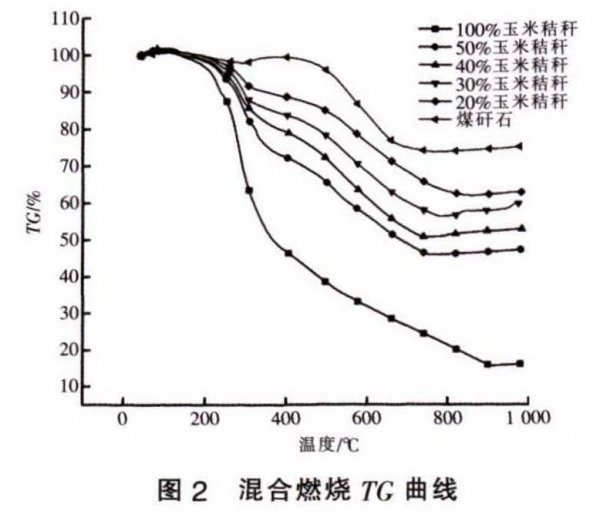

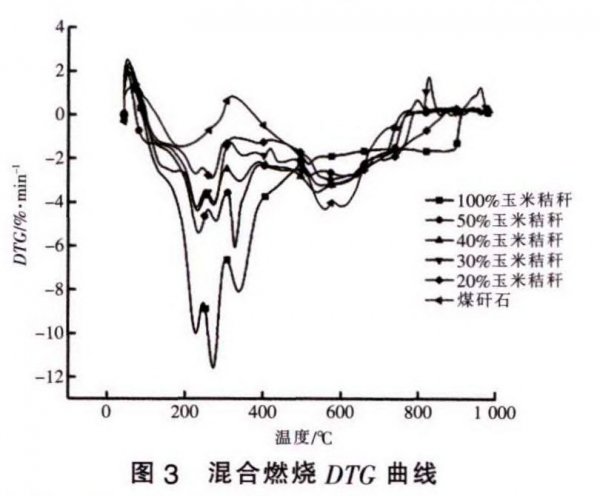

通過熱重分析儀對不同含量玉米秸稈混合試樣進行燃燒實驗,得到TG、DTG曲線如圖2、圖3所示。

由TG曲線可知,煤肝石在300℃~400℃出現(xiàn)了明顯的增重現(xiàn)象,總增重率達到3.5%。由文獻[2]可知,煤肝石中含有較多的Al、Fe、Ca、K、Mg、Pb、Hg、Cd、Cr等金屬及重金屬元素,當溫度達到300°C時,由于煤殲石中揮發(fā)分及水分含量很低,此時水分及揮發(fā)分的析出不足以彌補金屬元素與空氣中的氧氣發(fā)生氧化反應的增重,使得TG曲線有所上升,具體的氧化反應機理還需結(jié)合有關試驗進一步研究。而添加了玉米秸稈的混合試樣,由于玉米秸稈中揮發(fā)分含量很高,水分和揮發(fā)分的析出速率,高于煤肝石中金屬及重金屬元素氧化反應增重,掩蓋了煤肝石的增重現(xiàn)象,且隨玉米秸稈含量的增加,混合試樣的TG曲線越靠近玉米秸稈的TG曲線。

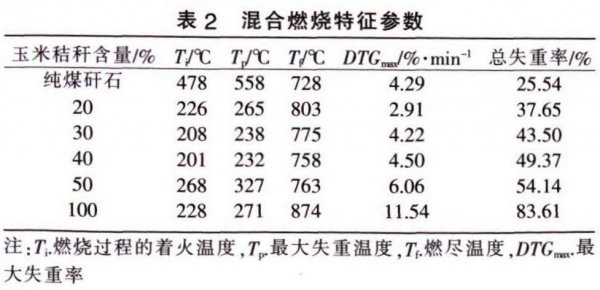

由混合試樣TG和DTG曲線可知,隨著玉米秸稈含量的增加,試樣總失重率和最大失重率呈現(xiàn)增大的趨勢,而固定碳燃燒峰呈現(xiàn)降低并向低溫方向移動的趨勢。這是由于玉米秸稈含量的增加,使試樣總的揮發(fā)分含量增大、總的固定碳含量降低所致。由文獻[7]可知,易燃試樣對混合試樣會產(chǎn)生促進和抑制2種作用,2種作用相互競爭決定了混合試樣的燃燒特性,促進作用表現(xiàn)為易燃試樣燃燒后為難燃試樣提供了大量的熱量,促進了難燃試樣的燃燒;抑制作用表現(xiàn)為易燃試樣燃燒過程中產(chǎn)生的灰分覆蓋在難燃試樣的表面,熱量的傳遞受到阻礙,抑制了難燃試樣的燃燒。加入玉米秸稈后,玉米秸稈先燃燒放出大量的熱量,提高了燃燒初期的溫度,對煤肝石的燃燒產(chǎn)生了促進作用,使得混合試樣固定碳燃燒階段向低溫方向移動。不同含量的玉米秸稈混合試樣燃燒特征參數(shù)如表2所示。

由表2可知,煤肝石的著火溫度和最大失重溫度均較高,這是由于煤肝石中揮發(fā)分含較低、固定碳含量高,固定碳燃燒是其主要燃燒階段,且自身揮發(fā)分燃燒放出的熱量不足以引燃固定碳,因此具有較高的著火溫度和最大失重溫度。加入玉米秸稈后可迅速降低混合試樣的著火溫度和最大失重溫度,且隨著玉米秸稈含量的增加,二者均呈現(xiàn)先降低后升高的趨勢。加入玉米秸稈后,試樣的燃盡溫度有所提高,這是由于玉米秸稈密度低,相同質(zhì)量下所占體積更大,試樣表面燃燒后產(chǎn)生的灰燼阻礙外部熱量傳入試樣內(nèi)部,即試樣內(nèi)部產(chǎn)生了熱滯后,導致了燃盡溫度升高。混合試樣的最大失重率和總失重率均隨著玉米秸稈含量的增加而升高,這是由于玉米秸稈含量增加,混合試樣總的揮發(fā)分含量增大、總的灰分減小所致。

2.2混合試樣燃燒DTA曲線分析

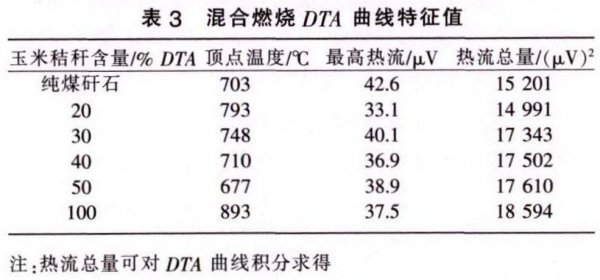

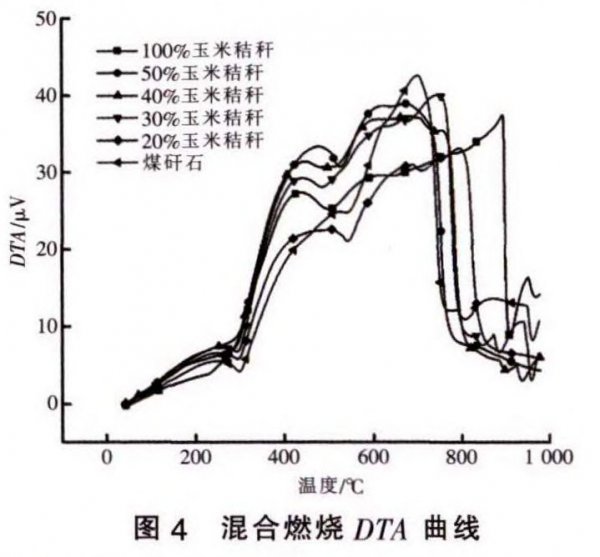

混合試樣燃燒DTA曲線如圖4所示,由圖4可知,不同含量玉米秸稈混合試樣DTA曲線變化較為相似,在300°C和500°C左右均出現(xiàn)了1個較小的下降峰,300°C之前變化均較為緩慢;300°C之后,DTA曲線迅速上升,呈現(xiàn)出玉米秸稈含量越高,上升速度越快,上升至第1個峰值點越高,可見玉米秸稈含量的增加對混合試樣放熱有一定的促進作用,但促進作用不是呈線性增加的,玉米秸稈含量從20%上升至30%促進作用增加的較為明顯,而玉米秸稈含量從30%上升至50%促進作用增加較為平緩。混合燃燒DTA曲線的特征值如表3所示。

由表3可知,純玉米秸稈燃燒時DTA頂點溫度較高,與煤殲石進行混合燃燒后DTA頂點溫度可迅速降低,且呈現(xiàn)出玉米秸稈含量越高DTA頂點溫度越低的趨勢,說明玉米秸稈含量越高混合試樣的最大放熱溫度越低,放熱溫度區(qū)間越短,所表現(xiàn)出的協(xié)同作用越明顯。加入20%玉米秸稈后,混合試樣的熱流總量較煤肝石有所降低;玉米秸稈含量增加到30%后,熱流總量迅速上升,且熱流總量隨著玉米秸稈含量的增加而增大,但增量較平緩,說明在混合試樣中加入30%玉米秸稈時對發(fā)熱有較大的促進作用。

2.3混合試樣燃燒轉(zhuǎn)化率的分析

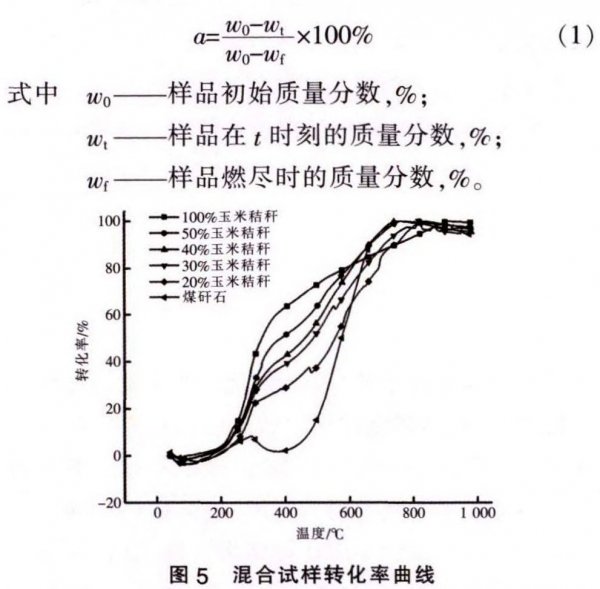

混合試樣轉(zhuǎn)化率隨加熱溫度之間變化曲線如圖5所示,轉(zhuǎn)化率

由圖5可知,混合試樣轉(zhuǎn)化率呈現(xiàn)出隨著溫度的升高而升高的趨勢,溫度越高轉(zhuǎn)化率越大。加入玉米秸稈后轉(zhuǎn)化率變化曲線較純煤肝石差別較大,說明加入玉米秸稈對煤肝石的轉(zhuǎn)化率影響較大。混合試樣在200°C之前轉(zhuǎn)化率均很低,200°C之后混合試樣開始加速轉(zhuǎn)化,轉(zhuǎn)化率迅速升高,且玉米秸稈含量越高,轉(zhuǎn)化速度越快。320°C之后混合試樣轉(zhuǎn)化速度逐漸放緩,溫度至720°C左右時,混合試樣轉(zhuǎn)化率均趨近于100%。320°C~720°C階段,混合試樣隨著玉米秸稈含量的增加,轉(zhuǎn)化曲線向低溫方向移動,呈現(xiàn)出相同溫度下轉(zhuǎn)化率更大的趨勢。

2.4混合試樣綜合燃燒特性分析

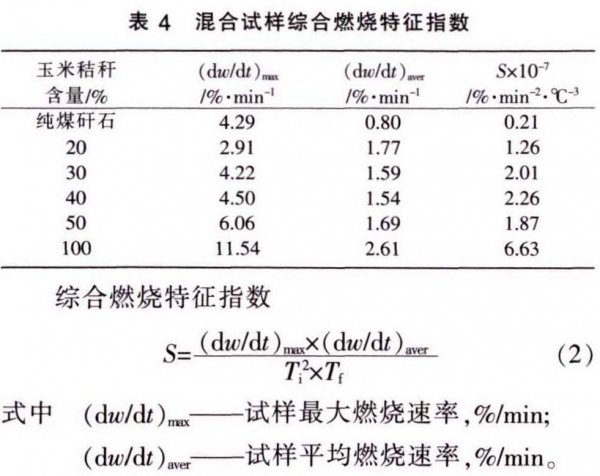

為進一步研究不同比例玉米秸稈對混合試樣燃燒特征的影響,對綜合燃燒特征指數(shù)S進行計算,綜合燃燒指數(shù)可全面地反應試樣的著火性能和燃盡性能,S值越大對應試樣燃燒性能越好,計算結(jié)果如表4所示。

由表4可知,煤肝石的綜合燃燒指數(shù)很低,說明單獨燃燒煤肝石時的燃燒性能較差,加入玉米秸稈后綜合燃燒指數(shù)得以迅速提升,說明加入玉米秸稈對煤肝石的燃燒有較好的促進作用。玉米秸稈含量在20%~40%時,隨著玉米秸稈含量的增加,綜合燃燒指數(shù)呈現(xiàn)上升的趨勢,但50%含量時,綜合燃燒指數(shù)反而降低,說明摻燒適當比例的玉米秸稈能夠較好地促進試樣的綜合燃燒指數(shù)。

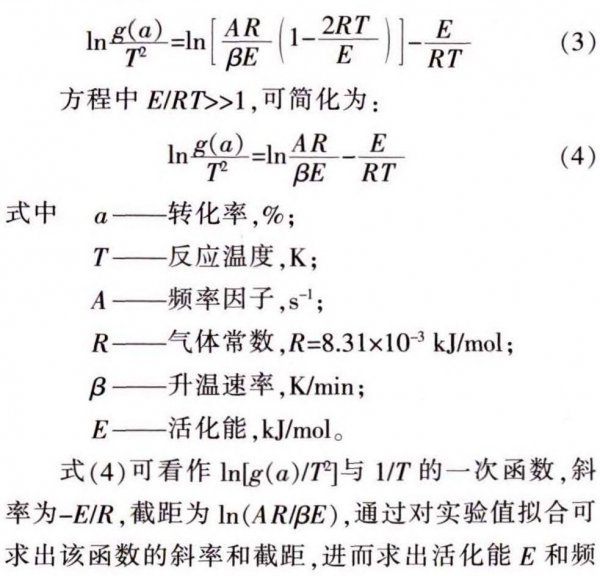

2.5混合試樣燃燒過程動力學分析

動力學分析可深入揭示燃燒過程中物理和化學變化規(guī)律,了解燃燒過程中的反應機理并確定相關動力學參數(shù),為研究提供一定的理論基礎。不同物質(zhì)的燃燒反應對應不同的反應機理,所得出的方程也不盡相同。試驗選用計算結(jié)果準確、過程簡單的Coats-Redfern近似積分方程(3)來求解試樣的反應動力學參數(shù)。

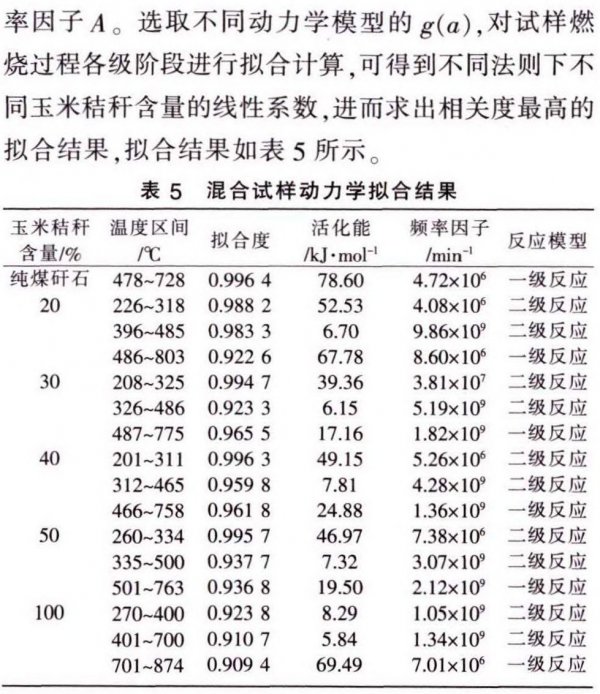

由表5可知,煤肝石整個燃燒過程為1步反應且符合1級反應模型,而加入玉米秸稈后的試樣均表現(xiàn)為3步反應,第1步和第2步均為2級反應模型、第3步均為1級反應模型,這是由于煤肝石揮發(fā)分含量很低、固定碳含量高,揮發(fā)分析岀燃燒階段未對整個燃燒過程產(chǎn)生大的影響,整個燃燒過程近似為固定碳燃燒階段,因此只表現(xiàn)出1步反應;加入玉米秸稈后,混合試樣揮發(fā)分含量增加,整個燃燒過程則可表現(xiàn)為揮發(fā)分析岀燃燒階段、過渡階段和固定碳燃燒階段3步反應。

煤肝石單獨燃燒時的活化能值較高,加入玉米秸稈后得以迅速地降低,但混合試樣活化能的值沒有隨著玉米秸稈含量的增加而進一步降低,40%含量時反而較30%含量時的值更高。混合試樣中活化能在揮發(fā)分析出燃燒階段和固定碳燃燒階段值較高,過渡階段值較低,說明揮發(fā)分析出階段和固定碳燃燒階段開始前需要吸收較多的能量。

3結(jié)語

(1)通過分析混合試樣TG和DTG曲線可知,隨著玉米秸稈含量的增加,試樣總失重率和最大失重率呈現(xiàn)增大的趨勢,固定碳燃燒峰呈現(xiàn)降低并向低溫方向移動的趨勢,著火溫度和最大失重溫度呈現(xiàn)先降低后升高的趨勢。

(2)由混合試樣的DTA曲線可知,玉米秸稈含量的增加對混合試樣放熱有一定的促進作用,30%含量時表現(xiàn)出的促進作用更為明顯。

(3)對混合試樣轉(zhuǎn)化率分析可知,加入玉米秸稈對煤殲石的轉(zhuǎn)化率影響較大,呈現(xiàn)出玉米秸稈含量越高的相同溫度下轉(zhuǎn)化率越大的趨勢。

(4)對混合試樣進行綜合燃燒指數(shù)分析,煤肝石的綜合燃燒指數(shù)很低,加入玉米秸稈后綜合燃燒指數(shù)得以迅速的提升,摻燒適當比例的玉米秸稈能夠較好地促進試樣的綜合燃燒指數(shù)。

(5)對混合試樣進行動力學分析可知,煤肝石整個燃燒過程為1步反應,加入玉米秸稈后的試樣表現(xiàn)岀揮發(fā)分析岀燃燒階段、過渡階段和固定碳燃燒3步反應,加入玉米秸稈可降低煤肝石的活化能值。

參考文獻:

[1]左鵬飛.煤肝石的綜合利用方法[J].煤炭技術,2009,28(1):186-189.

[2]張鋰,韓國才,陳慧,等.黃土高原煤礦區(qū)煤肝石中重金屬對土壤污染的研究[J].煤炭學報,2008,33(10):1141-1146.

[3]張圓圓.煤肝石燃燒特性及影響機制研究[D].太原:山西大學,2016.

[4]王蘇琛,宋長忠,沈炳耘.褐煤和煤肝石混合熱解研究[J].電站系統(tǒng)工程,2012,28(5):11-13,17.

[5]章祥林,徐建,靳廷甲.淮北礦區(qū)煤肝石與洗中煤混合燃燒特性分析[J].電力科學與工程,2015,31(9):17-21.

[6]劉銀,宋長忠,石欣穎.煤肝石和石油焦混合熱解特性研究[J].煤炭技術,2018,37(10):350-352.

[7]馬侖,汪涂維,方慶艷,等.混煤燃燒過程中的交互作用:機理實驗研究與數(shù)值模擬[J].煤炭學報,2015,40(11):2647-2653.

[8]鮮曉紅,杜云貴,張光輝.TG-DTG/DTA研究混煤的燃燒特性[J]. 煤炭轉(zhuǎn)化,2011,34(3):67-70.

[9]王廷旭,匡思維,方慶艷,等.O2/CO2氣氛下煤/生物質(zhì)混燃特性實驗研究[J].熱力發(fā)電,2017,46(4):16-21,38.

[10]王瑞杰,宋長忠,靳振一,等.溫升速率對混合煤樣熱解的影響及動力學分析[J].潔凈煤技術,2014,20(4):73-76. |