|

曹樺釗,車德勇,林建清,孫佰仲,李少華

(東北電力大學能源與動力工程學院,吉林吉林132000)

摘要:利用固定床制備不同終溫生物質半焦。對所制半焦采用熱重分析儀、掃描電鏡、比表面積及孔徑分析儀對半焦孔隙結構、在固定床中反應過程、半焦孔隙結構變化規律等進行分析,對所得實驗數據采用分型FHH方程對進行擬合計算。結果表明:熱解制焦終溫越高,燃燒過程中半焦碳轉化率越低;所制取的終溫為600℃的半焦,表面最粗糙,孔隙最大;熱解制焦終溫越高,半焦表面越粗糙,半焦吸附性能越強,且分形維數Dhhh越大。

0引言

在生物質熱解過程中,有機物揮發分的析出改變生物的表面形態和結構。當揮發分析出完成后,形成多孔結構介質,俗稱半焦[1-3]。燃料的熱解、氣化和燃燒等反應大多發生在燃料顆粒內部孔隙結構中,因此會對空隙結構產生顯著影響,同時孔隙結構又會影響反應的進行,因而研究孔隙結構在反應過程中的變化對于揭示燃料熱解等反應本質具有重要意義[4]。

煤炭和油頁巖半焦孔隙結構變化特性的研究,是半焦結構特性的研究主要方向。如周毅[4]研究徐州煙煤,部分氣化后半焦的孔隙特性,并分析了半焦粒徑、壓力等對半焦孔隙特性的影響;王擎等[5]利用氮等溫吸附脫附法,研究了對燃燒過程油頁巖半焦和鋸末混合物表面孔隙結構特性的影響。

然而,對于在熱解過程中生物質固體顆粒,孔隙結構演變特性的研究還少有報道[6-7]。在煤化工領域運用分形(fractal)理論,描述固體顆粒表面的孔結構較為常見,特別是對于孔隙結構非常復雜的固體適用;因為生物質在熱解過程中,由于其孔隙結構變化非常復雜,且極不規則,所以在該項研究中使用非常適合。同時在生物質熱解過程中,熱解時間較短,難以觀察到揮發分的復雜析出過程,因此.采用該方法分析熱解過程對生物質半焦孔隙結構的影響,非常有利。基于此,本文采用慢速熱解的方式,利用固定床制取不同條件下的半焦,并利用掃描電子顯微鏡、比表面積分析儀等儀器,對半焦表面孔隙結構進行宏觀分析,同時采用分形維數進一步從理論計算數據表征半焦表面孔隙結構和半焦粗糙程度,為生物質在熱解氣化過程中反應機理,和反應過程提供理論依據。

1實驗部分

1.1樣品制備

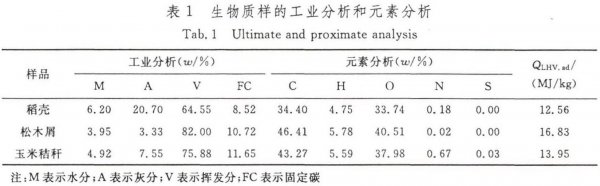

制取生物質半焦所用的玉米秸稈、稻殼、松木屑等生物質原料取自吉林市郊區。原料于水洗后105℃干燥處理24h,之后破碎并篩選粒徑為0.5?0.8mm的顆粒以備用。樣品的工業分析及元素分析見表1。

采用自主研發的固定床進行生物質半焦的制取。每次取約750g經過處理后的生物質樣品,通過鉗子進入熱解器中,以髙純氮(純度≥99.99%)為載氣,載氣速率為80mL/min,以5~25℃/min的升溫速率從室溫(room temperature,RT)升至設定溫度,將樣品通過站竭鉗迅速移出加熱區,并在氮氣環境中冷卻,直至室溫后取出,把制取好的樣品放入通有惰性氣體的干燥器中,對樣品采取密封保存。

1.2實驗儀器及分析方法

對制取的生物質半焦,采用最大放大倍數為30000倍,加速電壓為0.5?30kV掃描電子顯微鏡(SEM),進行實驗分析。利用制取的半焦,進行燃燒實驗,采用METTLER TGA/STD型熱重分析儀熱重分析,每次取樣10mg,在初溫為509,載氣為合成空氣,流量為50mL/min。升溫為50-900℃的條件下,對半焦進行燃燒實驗。同時,對生物質樣品進行了等溫吸附/脫附的測定,得到了吸附/脫附過程等溫曲線,分別利用BET方程和BJH模型求得樣品的比表面積和孔徑分布。BET方程為

2實驗結果及分析

2.1熱解半焦SEM結構圖像及分析

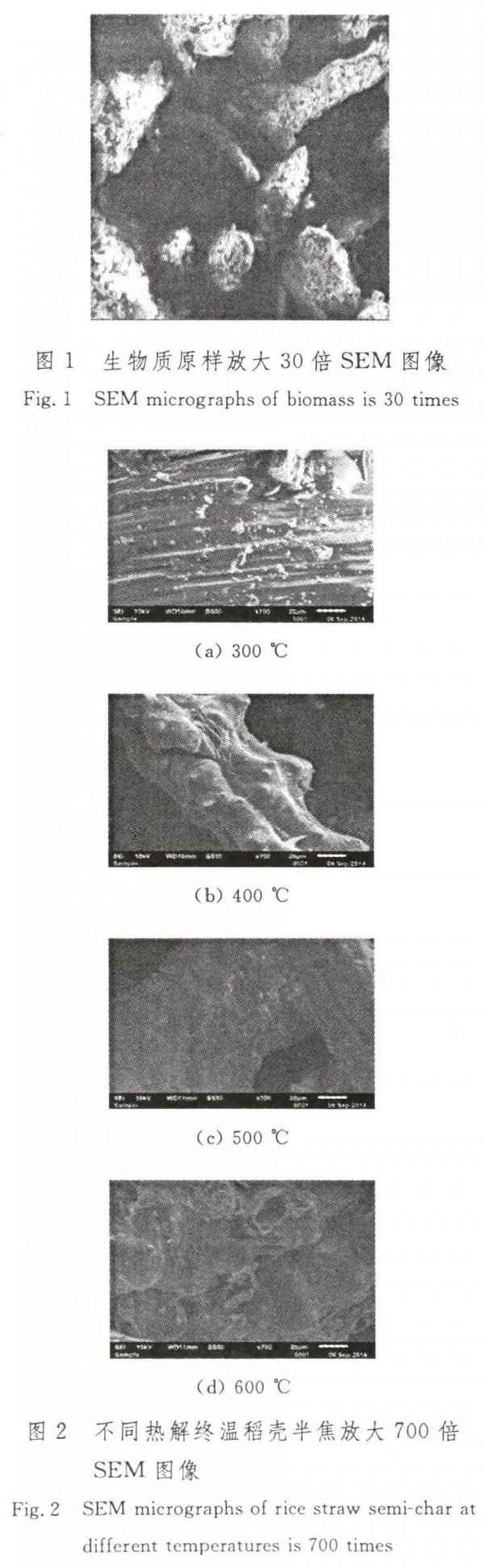

圖1為電子顯微鏡放大30倍稻殼原樣的掃描圖像。稻殼原樣在電子顯微鏡掃描圖像中呈不規則的圓柱管狀或者棒狀結構。圖2分別為不同熱解終溫的稻殼半焦放大700倍的電子顯微鏡掃描圖像。

由圖2可知,制取半焦過程中,半焦終溫不同在電子顯微鏡下,其表面狀況也各不相同。當熱解制取半焦終溫較低時,稻殼半焦在電子顯微鏡下觀察其表面相對光滑,但半焦樣品內部有許多小而密的泡狀結構,這是因為稻殼在受熱過程中,稻殼內部結構發生變化,稻殼內部的有機揮發分開始析出,在稻殼內部形成泡狀結構;在熱解溫度升高的過程中,稻殼半焦仍保持原來的結構,但半焦表面開始出現凸起,且內部有氣泡產生裂痕破裂,這是由于樣品在加熱過程內部揮發分大量析出,氣泡相互融合造成的;在升溫過程中,稻殼半焦中小分子有機氣體逐步從顆粒內部逸出,相互之間不斷融合,直至移動到表面的過程中,氣泡逐漸由小變大,在半焦表面,氣泡逐步破裂,半焦中的小分子有機氣體的不斷釋放,導致半焦表面產生很多空隙,同時內部的小分子氣體也逐步得到釋放,小孔數量急劇增加,在半焦表面形成密集的小孔。這與Yang等[8]和Lua等[9]在研究煤炭半焦表面結構變化過程,所得出的煤熱解與氣化特性結論一致。在熱解終溫為600℃時,半焦內部揮發分進一步析出,半焦表面孔隙結構越來越大,空隙間的融合越來越明顯,孔隙數量由多變少,這與Zhao等[10]研究結果因溫度升高小孔熔合成大孔,大孔出現坍塌相一致。在熱解反應的后期,半焦僅剩余的碳骨架,使大孔非常明顯,這個過程可以觀察到半焦表面形態發生軟化變形現象。

2.2比表面積實驗結構分析

2.2.1孔隙結構特性分析

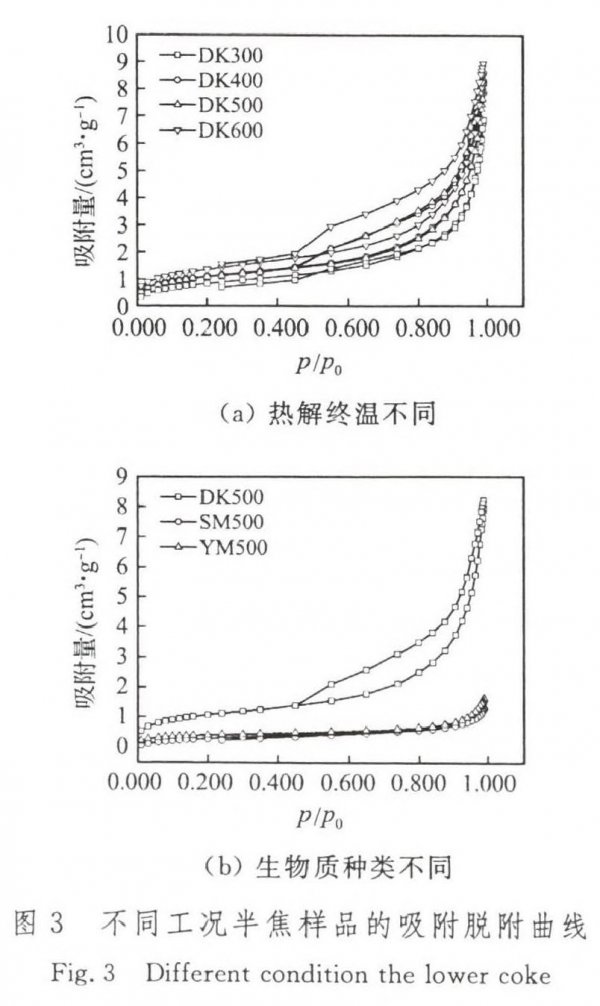

圖3給出了生物質半焦的等溫吸附/脫附曲線。由圖3可知,相同和不同種類的半焦,在等溫曲線的形態上有一定差別,但均屬于第II類反S型吸附等溫曲線[11]。在熱解終溫不同時對半焦進行等溫吸附試驗,對實驗所得數據進行曲線描述,半焦樣品呈現出相同的增長趨勢;此外,在相對壓力升高的過程中,半焦的對于介質的吸附量和增減幅度有一定的差別:當相對壓力低于0.500時,半焦吸附曲線均呈上升趨勢,但是上升速度緩慢,吸附曲線呈向上凸起的形狀,表明半焦空隙開始吸附介質氣體,并且主要發生在半焦微孔及小孔孔壁上;在相對壓力從0.500左右逐漸增加時,半焦的吸附量快速增加,在相對壓力逐漸接近1.000時,半焦的吸附仍未呈現飽和現象,說明稻殼半焦中包含有一定數目的中孔和大孔,且由于樣品吸附脫附增加具有一定規律,說明樣品中孔隙結構分布比較均勻。在相對壓力減小時,樣品的吸附/脫附曲線重合度逐漸升高,與之相反相對壓力變大,樣品吸附/脫附曲線重合度極低;在曲線分離明顯時,說明樣品微觀結構中存在開放型孔隙。

由圖3(a)可知,在熱解終溫不斷的升高過程中,吸附曲線先升高后降低,這與Hu等[11]的研究結果一致。在實驗中所得,終溫為600℃的稻殼半焦回線最大,即使在壓力降低到極低時曲線仍未閉合,說明終溫600℃時,稻殼半焦樣品表面孔隙結構變化最大。不同熱解終溫的半焦,其吸附等溫曲線的差異性,說明熱解終溫對半焦的孔徑分布有一定的影響。由圖3(b)可知,在生物質原料種類不同時,即使其他條件相同,制取的不同種類的半焦吸附圖像也有很大的不同;圖3(b)中吸附/脫附曲線高度重合的玉米秸稈與松木屑半焦,說明兩種半焦中孔隙以微孔為主,而中孔及大孔較少。

2.2.2半焦樣晶的孔容積分布

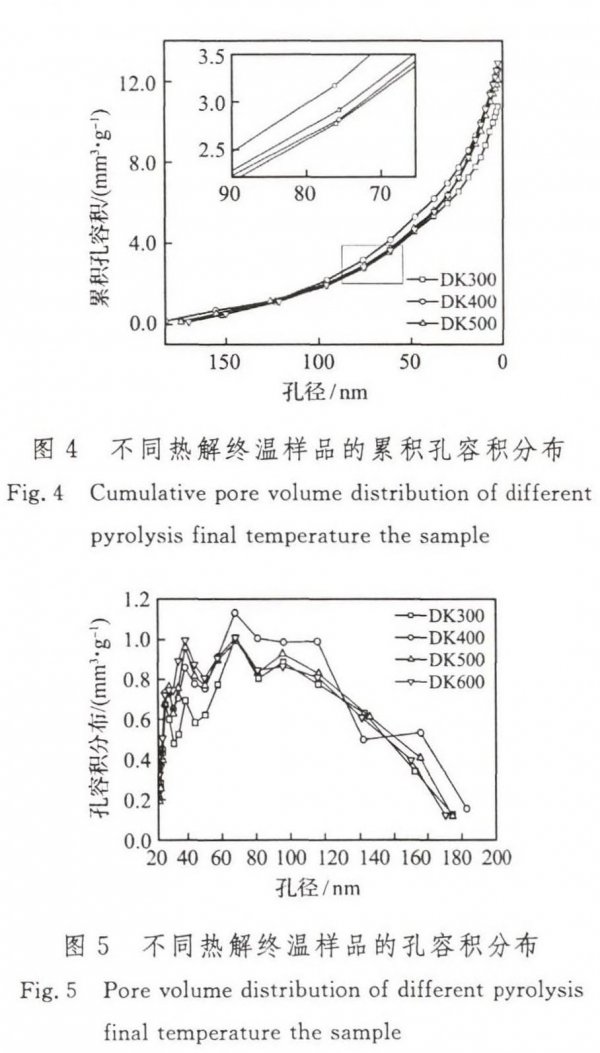

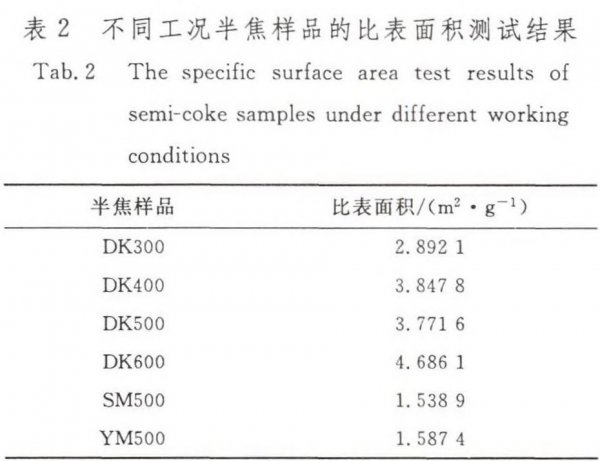

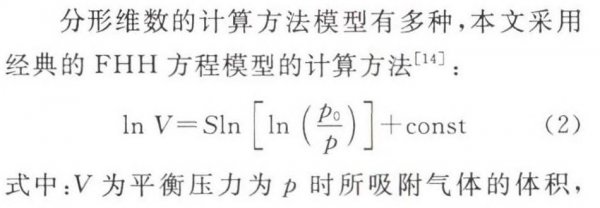

不同熱解終溫工況下制取的半焦樣品,其實驗所得的累積孔容積分布與孔容積分布數據圖,如圖4、5所示。利用BET方程對所測的數據進行計算分析,得出半焦比表面積,其數據結果如表2所示。

圖4、5表明,在熱解終溫400t時所制取的半焦,孔容積較其他工況有增大,這是因為400℃時樣品反應較為劇烈,稻殼內部有機質吸熱,分解成小分子有機氣體釋放岀來,在氣體溢出過程中半焦內部產生較多的新孔隙。在熱解終溫升高過程中,由于在高溫狀態下,生物質樣品中的揮發分持續析出,孔隙容積呈現先增大后減小的分布趨勢,是在熱解溫度500℃左右時,孔隙中的有機高分子有機物發生破裂重組造成孔隙容積逐漸增加,這與表2中結果一致。此外,在300℃的熱解過程中,只有少量揮發分析出,生物質表面及內部氣體析出,孔隙增大,生物質內部形成新孔;隨著熱解溫度升高,有機質的不斷析出,在400?500℃狀況下,半焦中的有機質揮發分大量析出,半焦受熱變形、膨脹及破碎等,造成半焦樣品孔隙急劇擴大,比表面積迅速增大;在500-600℃的樣品熱解終溫下,半焦孔容積分布相對減小,這是由于熱解后期,半焦內部有機成分二次裂解揮發造成的。在半焦有機質受熱變成氣態的過程會形成新的不均一的微孔,其中樣品孔隙結構引起部分孔的坍塌、重組,是由于樣品表面空隙結構產生軟化變形、炭化二發生塑性變形而引起的。

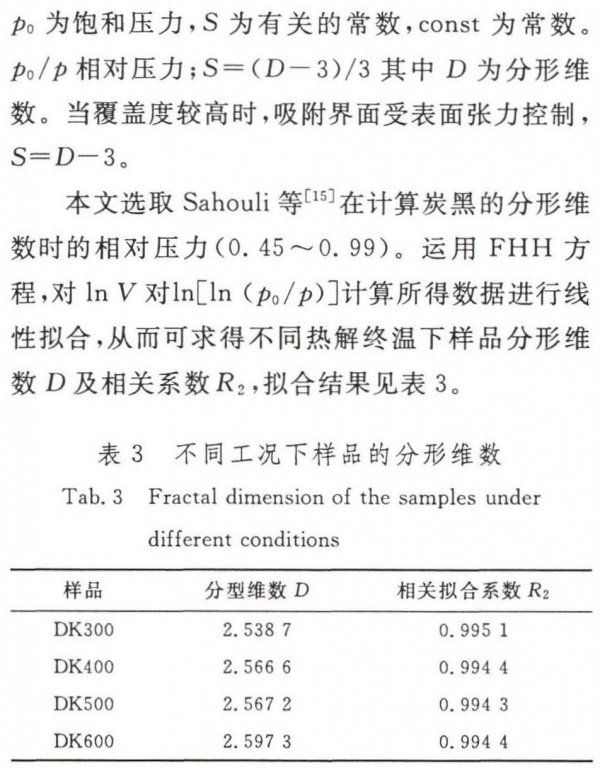

2.3半焦結構的分形特性

分形理論適用于很多領域,它常用于無特征尺度但具有相似性的物理結構。在利用生物質制取生物質半焦的過程中,由于生物質反應時間較短,在大量揮發分析出過程中,所產生的孔隙結構比較難以觀察到。分形理論作為描述固體表面的空隙結構的一種方式及反應空隙的變化規律的方法,可通過該方法分析熱解過程中固體表面變化規律。對于固體生物質半焦表面的復雜程度和孔隙結構,可以通過分形維數D的大小,來分析判斷,從而間接了解生物質的反應發生過程。在實驗過程中,D值一般介于2?3。若該值等于2,表明表面是規則的、光滑的;表面越不規則、越粗糙,分形維數D值越大。

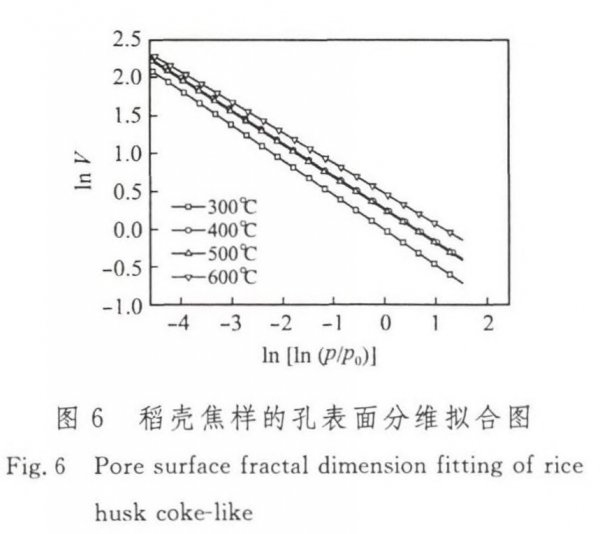

不同熱解終溫的稻殼所制取的半焦樣品,通過數據分析制圖,如圖6所示,為實驗樣品的分形維數的擬合線。其擬合線呈線性關系,且擬合度相當高,擬合相關系數均不小于0.9900,與1.0000非常接近。根據數據和圖像可知,本實驗所制取的生物質半焦,在運用分形理論方程時非常適用,對于研究生物質樣品的孔隙結構分布極有幫助。根據表3知,四種生物質熱解后的半焦分形維數其值大小均在2.5200-2.5900,滿足D值范圍。由表3中數據可知,在生物質稻殼熱解終溫為600t時,樣品所呈現出的分形維數最大,為2.5970,可知該樣品氮的吸附量最大,這與圖3(a)表現的趨勢相吻合。說明隨著生物質熱解終溫的升高,所制取的樣品氮的吸附能力越強,吸附性能越好。這是由于在溫度升高的過程中,隨著生物質中的有機質分解過程的深入,其中的孔隙結構的開辟、以及孔與孔之間的相互交聯,使孔隙結構變得越來越復雜。這與胡松[16]通在研究谷殼焦表面的狀況相一致,半焦孔隙表面及結構,在揮發分析出越激烈呈現出的特性越復雜。

2.4不同熱解終溫半焦的熱重分析

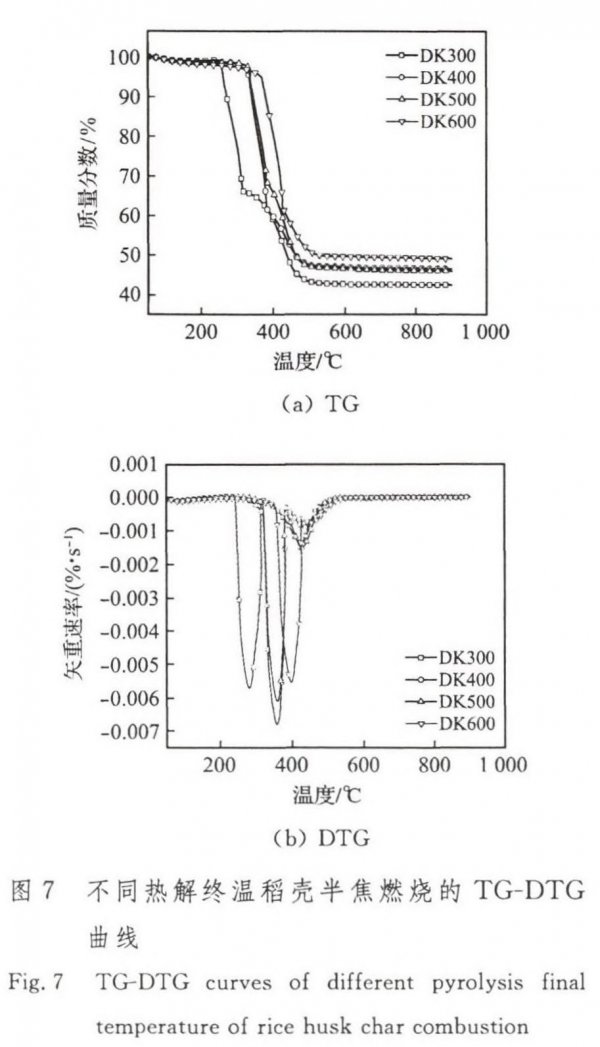

熱解終溫不同,造成在制取生物質半焦結束溫度及熱解程度的不同,進而影響生物質半焦的性質,圖7為對不同熱解終溫下的半焦,在空氣氣氛下燃燒的TG(thermal gravity analysis)、DTG(differential thermal gravity)曲線。

由圖7中熱重燃燒曲線可知,在熱解終溫不同的狀態下的生物質半焦,在實驗燃燒過程中TG.DTG曲線相似。在制取的半焦熱解終溫逐漸升高時,樣品中的可燃物成分逐漸減少,這是由于在高溫狀態下,生物質中的揮發分逐漸分解成氣體,溢出生物質樣品;熱解終溫越高,所制成的生物質半焦中揮發分含量越低,灰分含量相對升高。此外,在制取半焦的熱解終溫升高的過程中,后期在半焦燃燒過程中,失重區間變小,說明熱解終溫越高的生物質半焦的反應活性越低,這是由于熱解終溫越高,生物質原樣中可燃成分在髙溫狀態下,吸熱分解成小分子有機氣體溢出原樣樣品,樣品中所含的揮發分減少,可燃有機質減少,灰分含量升高,且由于溫度升高孔隙結構間融合,半焦顆粒的反應接觸面積相對變小,半焦反應活性較低。根據DTG曲線可看出,樣品的燃燒過程主要分為干燥階段、低溫燃燒階段(著火溫度ti?410℃)和高溫燃燒階段(410-760℃)三個階段[18]。低溫燃燒階段主要是半焦中揮發分和部分固定碳的燃燒;而高溫燃燒階段主要對應半焦中固定碳與一部分化學性質比較穩定的有機質的燃燒。從TG曲線圖還可以看岀,半焦在400℃左右質量分數比例迅速減小,這與圖2(b)及圖3、4、5相吻合,400℃半焦內的揮發分析出較多,產生較多的氣泡,同時半焦的孔容積最大,在熱重中燃燒最為劇烈,這說明孔隙結構對半焦的燃燒有著重要的影響。

3結論

1)根據掃描電鏡分析結果,生物質稻殼顆粒原樣表面,呈現不規則的棒狀結構,但表面較為平滑。在熱解過程中隨著原樣升溫,內部結構發生變化,半焦表面結構出現突起、突起破裂形成多孔結構、孔隙變大等一系列過程。

2)在原樣熱解終溫不斷升高時,相同種類樣品的孔容積及累積孔容積變化小。但是,生物質種類不同的半焦,其吸附曲線的差別較大,生物質玉米秸稈與松木屑制得的半焦,其吸附脫附曲線高度重合。在所制取半焦中,主要以微孔為主,同時有比例較小的中孔及大孔。

3)顆粒內部孔隙可以通過分型維數D較好地表征,同時說明分形Frenkel-Halsey-Hill模型,對于描述稻殼熱解顆粒內部孔隙表面的分形特征非常適用。通過數據擬合呈現出較好的線性關系,且相關擬合系數為0.9900。

4)熱解終溫400℃左右的生物質半焦,在熱重分析實驗中,半焦質量分數快速下降,由于揮發分析出,半焦孔容積變大,燃燒劇烈,說明孔隙結構對半焦燃燒有很大的影響。

|