|

聞蕾,王景甫,韓恒超

(北京工業大學,北京100124)

摘要:根據生物質種類,選取果實類生物質花生殼、木質類生物質鋸末和草本類生物質竹子為對象,考察烘焙條件對生物質特性的影響。利用管式爐為烘焙實驗主要裝置,結合工業分析儀、元素分析儀等,考察三種生物質在烘焙溫度為200~300℃和時間為30~90min條件下烘焙產物的揮發分、固定碳含量、O/C和H/C、質量產率等,并引入烘焙程度指數來衡量烘焙前后的能量變化。實驗結果表明:隨著烘焙溫度的升高,固定碳含量增加到40%以上,揮發分含量減少到50%以下,質量產率也隨之下降。烘焙時間的影響弱于烘焙溫度,隨著烘焙溫度的升高,烘焙時間對固體產率的影響逐漸顯現,烘焙時間越長,固體產率越低。烘焙溫度高于280℃、時間大于60min時,烘焙后固體的能量產率僅為70%左右。O/C和H/C隨烘焙溫度升高而降低,草本類生物質竹子的能量產率受溫度影響最大。果實類生物質花生殼、木質類生物質鋸末的能量產率隨烘焙程度指數增大而減小,而草本類生物質竹子的能量產率則呈先增后減的拋物線型,在烘焙程度為0.5時,竹子的能量產率達到最大值。各生物質烘焙程度指數的R2值均大于0.93,因此烘焙程度指數可被視為描述或預測生物質烘焙性能的可行指標。

0引言

烘焙技術通常是指在常壓無氧條件下,對生物質在200~300℃范圍內進行慢速熱解,從而得到固體燃料的生物質預處理和燃料升級技術[1]。烘焙技術可以解決生物質燃料直接燃燒能量損失較大的問題。BRIDGEMAN等[2]對小麥秸稈進行烘焙,結果表明烘焙后樣品的碳含量上升,氧含量降低,熱值增加,揮發分含量逐漸減少,而灰分和固定碳含量大幅上升。PRINS等[3]對落葉松進行烘焙,結果表明落葉松在280℃烘焙后熱值提高了20%,烘焙效果最好。WILK等[4]分析不同預處理過程對巨芒草燃料特性的影響,與原始生物質相比,所獲得的烘焙后產物的可燃特性得到改善,碳含量大幅增加。

蔣恩臣等[5]對鋸末成型塊進行研究,在熱解溫度260~270℃、熱解時間為4h左右所得產品燃料特性最佳。雖然國內外的諸多學者對生物質烘焙進行了研究,但大多針對木質類生物質進行研究,對草本類和果實類生物質研究較少。因此,本文選取果實類生物質花生殼、草本類生物質竹子和木質類生物質鋸末作為研究對象,考察不同烘焙溫度和不同烘焙時間對烘焙產物的揮發分、固定碳含量、O/C和H/C、質量產率等參數的影響,并引入烘焙程度指數來衡量烘焙前后的能量變化,為生物質資源化利用提供理論基礎。

1實驗原料與實驗方法

1.1實驗原料

本文選取鋸末、竹子和花生殼作為實驗材料。鋸末廣泛存在于中國的各大木材加工廠,竹子在我國南方、北方均有大量分布,花生殼主要來自于河南、河北兩地,這三類生物質分別屬于木質生物質、草本生物質和果實生物質。不同種類的生物質成分組成具有很大的差別,三種生物質中,木質生物質鋸末的木質素含量最高,草本類生物質竹子的纖維素含量最高,果實生物質花生殼的半纖維素含量最高,如表1所示。將三種生物質分別用磨粉機磨碎篩分,取80目(180μm)粉末備用。利用意大利Leeman公司的EA3000元素分析儀對烘焙固體產物的C、H、N、O、S含量進行分析。利用長沙友欣儀器制造有限公司的YX-GYFX7703型全自動工業分析儀,測量生物質中的水分、灰分和揮發分,并利用差減法計算出固定碳含量。燃料的熱值采用FRIEDL等[6]提出的公式進行計算:

三種生物質的組成、工業分析、熱值和元素分析見表1,其中工業分析中灰分、揮發分和固定碳及元素分析中各元素含量均采用干燥基。表1中的HHV為高位熱值,高位熱值是指燃料最大可能發熱量,其中包含了燃燒時燃料中水分所形成的水蒸氣被冷凝為水而放出的汽化潛熱[6]。

1.2實驗方法

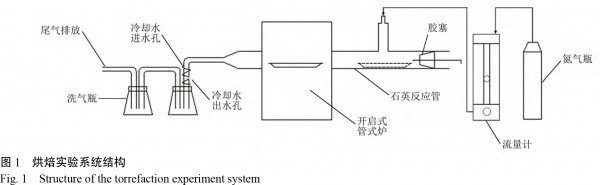

本實驗通過選取不同的烘焙溫度和烘焙時間,研究其對烘焙特性的影響。選取的烘焙溫度分別為200℃、220℃、240℃、260℃、280℃、300℃,烘焙時間分別為30min、45min、60min、90min。烘焙實驗的系統由開啟式管式爐系統、冷卻水系統、氣體系統等組成。管式爐采用電子控溫,實時控制升溫電流,溫度控制范圍為0~1200℃,可以精確控制反應溫度,控溫精度為±2℃。反應管采用石英管。圖1所示為烘焙實驗系統結構圖。

利用天平稱量石英舟的質量,再將樣品裝入石英舟內,稱量樣品和石英舟的重量。為保證烘焙效果,將開啟式管式爐的反應管內部充滿惰性氣體,選用氮氣作為惰性氣氛,以去除石英管內的空氣,保證生物質原料不會燃燒;氮氣流速為100mL/min,由進氣孔進入反應管,將盛有生物質原料的石英舟置于裸露在管式爐爐體之外的石英管的一端,堵塞反應管使石英管隔絕空氣,待烘焙溫度達到既定溫度(200℃、220℃、240℃、260℃、280℃、300℃)時,將石英舟推入管式爐內部,并開始計時,當時間達到既定烘焙時間(30min、45min、60min、90min)時,將石英舟從反應管中間勾出,放置于反應管右端降溫,待石英舟溫度降至室溫后,將石英舟取出并稱量烘焙后樣品和石英舟的質量,利用減法得出烘焙前后樣品的質量。

2結果與討論

2.1烘焙固體產物的固定碳和揮發分

固體燃料中固定碳和揮發分是可燃部分,揮發分高的燃料的碳化程度低,燃料的碳化程度又與燃料熱值關系密切,因此燃料的揮發分和固定碳含量是固體燃料的重要評價指標。圖2所示為花生殼、鋸末、竹子三種生物質在烘焙溫度為200~300℃、烘焙時間為90min時固體產物的固定碳和揮發分含量。由圖2可以看到,隨著烘焙溫度的升高,三種生物質的固定碳含量增加,揮發分含量減少。花生殼固定碳含量從200℃時的17.68%增加到300℃時的39.74%,鋸末固定碳含量從200℃時的18.21%增加到300℃時的44.33%,竹子固定碳含量從200℃時的14.87%增加到300℃時的42.09%。固定碳含量增加是木質素熱解的結果[7]。木質素是以三種苯丙烷結構為單體,通過多種碳氧鍵和碳碳鍵相連,更容易產生積碳。木質素快速熱解產物主要為含有不同取代基的酚類化合物,積碳率為50%[8]。

三種生物質在烘焙溫度為300℃時的固定碳含量與內蒙古烏拉蓋地區褐煤固定碳含量相差不大[9]。隨著烘焙溫度升高,三種生物質的揮發分含量均下降,且揮發分含量的變化率逐漸增大。CHEN等[10]認為烘焙過程除掉了大部分水,且有一部分揮發分以CO2、CO、CH4等氣體形式和液體焦油形式釋放。溫度越高,氣體含量增加幅度越大。花生殼揮發分含量變化率從200℃的2.3%增大到300℃的20.5%,鋸末揮發分含量變化率從0.87%增大到16.1%,竹子揮發分含量變化率從1.4%增大到22.3%。花生殼在280℃前揮發分含量下降劇烈,而鋸末和竹子則在260℃后揮發分含量下降劇烈。這是由于三種生物質所含的半纖維素、纖維素和木質素的分解溫度不同所致。馬中青等[11]的研究表明,生物質中半纖維素的熱解溫度為180~382℃,木質素的熱解溫度為172~525℃,纖維素的熱解溫度為265~391℃,且三種物質熱解產物含量最高的均為CO2。其中,半纖維素熱解產生的CO2最多,主要來自于脫羧基反應和羰基的斷裂。半纖維素、木質素在纖維素熱解過程中有相互作用[12],釋放小分子氣體的量按木質素<纖維素<半纖維素的順序增加,這說明半纖維素熱解可以在較低溫度下產生小分子氣體,但木質素難以在較低溫度下獲得小分子氣體[13]。由于花生殼中所含半纖維素較多,因此花生殼的揮發分劇烈降低溫度靠前。

圖3是烘焙時間為30~90min、烘焙溫度為300℃時三種生物質烘焙后固體的固定碳和揮發分含量。隨著烘焙時間的延長,固定碳含量升高。其中,鋸末和竹子在烘焙時間為90min時,固定碳含量變化較大,但花生殼的固定碳含量隨烘焙時間增加,變化比較平穩。隨著烘焙時間的延長,三種生物質的揮發分含量均有明顯降低,但相比于烘焙溫度,烘焙時間對固定碳和揮發分含量的影響較小,與前人的研究結果[13]一致。

2.2烘焙固體產物的元素分析

燃料中的C、H、O元素決定著燃料的燃燒難易程度及發熱量。燃料中的O元素是不可燃元素,O分別與C、H結合生成CO2和H2O從而降低燃料熱值,因此降低燃料中O元素的質量分數,是提高燃料熱值的重要手段之一。圖4為烘焙后產物的O/C和H/C的關系。由圖4可以看出,三種生物質的O/C和H/C隨著烘焙溫度的升高而降低。花生殼的C元素從烘焙前的40.57%增加到60.03%,O元素從39.99%下降到20.77%,H元素從5.97%下降到4.80%。鋸末的C元素從烘焙前的44.43%增加到60.70%,O元素從39.94%下降到25.82%,H元素從5.96%下降到4.92%。竹子的C元素從烘焙前的47.32%增加到69.62%,O元素從45.22%下降到21.24%,H元素從6.01%下降到4.12%。這是由于O元素主要以H2O、CO2、CO和有機酸等形式脫除[14],H元素的減少一方面歸因于生物質外部水分的脫除,另一方面是生物質內部結構(半纖維素)發生脫羥基等反應,使烘焙生物質羥基數目減少,結合水含量降低[15]。三種生物質烘焙后,花生殼的H/C比從1.47下降到0.96,鋸末的H/C比從1.57下降到0.97,竹子的H/C比從1.70下降到0.64。花生殼的O/C比從0.62下降到0.30,鋸末的O/C比從0.71下降到0.37,竹子的O/C比從0.63下降到0.17。其中竹子烘焙后固體的H/C和O/C受烘焙溫度影響最大。而煤的地質年齡越長,其H/C和O/C也隨之下降[16],說明烘焙可以使生物質中不穩定的官能團從固相體系中以揮發分的形式析出,使生物質出現一些煤的特性,這與前人的研究結果一致[4,7]。

2.3烘焙固體產物的質量產率

質量產率(solidyield)用于評估烘焙對質量損失的影響[17-19]。其計算公式如下:

圖5為三種生物質烘焙后的質量產率等高線,三種生物質均出現隨著烘焙溫度的升高,烘焙后固體的質量產率呈下降趨勢。相同烘焙時間條件下,花生殼烘焙后質量產率從200℃的94.08%到300℃的54.49%,質量隨烘焙溫度增加下降39.59%,鋸末烘焙后質量產率下降44.5%,竹子烘焙后質量產率下降47.2%。

烘焙時間對質量產率的影響根據溫度有所不同。烘焙溫度在240℃以下,固體產率隨烘焙時間變化不大,但隨著烘焙溫度的升高,烘焙時間對固體產率的影響逐漸顯現,烘焙時間越長,固體產率越小。這是由于在較低溫度下(<230℃)烘焙時,只發生了部分脫水反應,未發生明顯失重[20],當烘焙溫度較高時,生物質中的半纖維素、纖維素和木質素開始熱解,其中半纖維素是烘培預處理過程中反應活性最強的組分,也是烘培時質量損失的主要來源[21]。

2.4烘焙固體產物的熱值增強因子和能量產率

熱值增強因子(enhancement factor)反映了所獲得固體產物的能量輸出和能量密度[17-19]。能量產率(energy yield)是烘焙特性的重要評價指標之一。熱值增強因子和能量產率可定義如下:

圖6為三種生物質樣品烘焙后能量產率圖。由圖6可以看到,烘焙后的三種生物質樣品呈現不同的能量產率,其中竹子在烘焙溫度為260℃、烘焙時間為60min時出現能量產率最高值,而花生殼和鋸末則在烘焙溫度為240℃以下、烘焙時間較短的時間內出現能量產率最高值。隨著生物質烘焙溫度升高和時間的延長,尤其是溫度高于280℃、烘焙時間大于60min,烘焙后固體的能量產率僅為70%左右,能量損失較大,因此,根據生物質種類選擇合適的烘焙溫度和烘焙時間是烘焙預處理提高生物質特性的必要因素。

引入烘焙程度指數(torrefaction severity index,TSI)[18,22]來解釋不同烘焙條件下生物質的重量損失程度,并定義為:

圖7所示為三種樣品的熱值增強因子和能量產率與烘焙程度指數的關系。由圖可以看到,花生殼和鋸末烘焙后固體的熱值增強因子隨著烘焙程度的增加呈線性增加;但竹子烘焙后的固體熱值增強因子卻呈拋物線型,即先增大后減小,在烘焙程度指數為0.8時達到最大值。花生殼的熱值增強因子與烘焙程度系數的關系式為y=0.288x+0.1,誤差為1.15%,擬合優度判定系數R2為0.935,這表示熱值增強因子的變異中有93.5%由烘焙程度指數引起。鋸末的熱值增強因子與烘焙程度系數的關系式為y=0.32905x+0.99822,誤差為0.71%,R2為0.966,說明該關系式相關性較高。竹子的熱值增強因子與烘焙程度系數的關系式為y=−1.11x2+1.74x+0.98,誤差為4.84%,R2為0.948。

花生殼和鋸末的烘焙后固體能量產率隨烘焙程度指數增大而呈線性下降;竹子的烘焙后固體能量產率也呈拋物線型,在烘焙程度指數為0.5時達到最大值。負斜率的能量產率回歸線意味著固體產率的下降程度超出了增強因子的增加程度[23]。三種物質的能量產率相關性較好(R2>0.93),TSI可被視為描述或預測生物質烘焙性能的可行指標。

3結論

(1)隨著烘焙溫度的升高,三種生物質的固定碳含量增加到40%以上,揮發分含量減少到50%以下。相比于烘焙溫度,烘焙時間對固定碳和揮發分含量的影響較小。三種生物質的O/C和H/C隨著烘焙溫度的升高而降低,其中O/C降低了0.5以上,H/C降低了0.3以上,烘焙后的生物質炭的性質更接近于煤。

(2)三種生物質均出現隨著烘焙溫度的升高,烘焙后固體的質量產率呈下降趨勢,且烘焙溫度越高,溫度對質量產率影響越大。隨著烘焙溫度的升高,烘焙時間對固體產率的影響逐漸顯現,烘焙時間越長,固體產率越小。烘焙溫度高于280℃、烘焙時間大于60min,烘焙后固體的產率僅為70%左右。

(3)三種物質的熱值增強因子和能量產率相關性較好,相關性R2均大于0.93,TSI可被視為描述或預測生物質烘焙性能的可行指標。花生殼和鋸末烘焙后固體的熱值增強因子隨著烘焙程度的增加呈線性增加,而能量產率則隨烘焙程度的增加呈線性降低。但竹子的烘焙后固體熱值增強因子和能量產率均卻呈拋物線形,先增大后減小。烘焙程度為0.8時,竹子的熱值增強因子達最大值;烘焙程度為0.5時,竹子的能量產率達到最大值。

|