|

任海偉1,2,3,4,趙泉霖2,3,劉通2,3,甄峰1,4,孫永明1,4,孔曉英1,4,李金平2,3,李志忠2,3

(1.廣東省新能源和可再生能源研究開發與應用重點實驗室,廣州510640;2.蘭州理工大學生命科學與工程學院/西部能源與環境研宄中心,蘭州730050;3.甘肅省生物質能與太陽能互補供能系統重點實驗室,蘭州730050;4.中國科學院廣州能源研宂所/中科院可再生能源重點實驗室,廣州510640)

摘要:作物秸稈等植物源生物質是生物天然氣(沼氣)生產的重要原料,但因其固有的收獲季節性、時效性等特點無法滿足可持續供給的生產要求,必需進行跨季節貯存。為更好地銜接生物質原料貯存與沼氣化利用環節,有效整合沼氣工程的上下游關系,評述了生物質常見的干法保存和濕法保存方法,并根據原料形態特征差異性著重總結了常規青貯、半干青貯、黃貯、混合貯存等濕法貯存技術的研宄現狀,從乳酸菌劑、生物酶制劑、化學添加劑、復合添加劑等角度探討了貯存過程的調控策略。最后,總結比較了青貯過程以及多元化調控策略對生物質原料產沼氣(甲烷)性能的影響。目前,有關生物質青貯和青貯原料厭氧消化工藝的研宄較為廣泛,但由于生物質原料種類繁多,組分復雜多變,二者上下游之間的具體關聯機制尚不完全明確,未來需要根據不同物料特性來揭示這種聯系機制,并從源頭上實現基于沼氣生產的貯存過程調控,以期獲得能量保存和能源轉換的最大化。總之,濕法貯存是生物質原料長時間保存的重要方法,對生物天然氣產業快速健康發展具有重要的科學價值和實際意義,溝通貯存與沼氣發酵過程上下游之間的銜接機制是該領域未來的研宄發展方向。

隨著我國化石能源的日益枯竭和能源消費需求量的不斷增加,低碳清潔的生物天然氣(沼氣)已成為能源與環境領域持續關注的研宄熱點。生物天然氣是有機廢棄物原料經厭氧發酵和凈化提純產生的綠色可再生、非常規天然氣。我國作物秸稈、農產品加工剩余物、能源作物等農業剩余物資源豐富,是生產生物天然氣的重要原料。根據《全國農業和農村經濟“十二五”五年規劃》、《全國糧食生產發展規劃(2006-2020年)》和全國優勢農產品區域布局規劃(2008-2015年),綜合考慮農業機械化水平明顯提高造成秸稈可收集資源量的增長,以及秸稈綜合利用率的變化,預測我國2020年、2030年、2050年可做能源化利用的農業剩余物資源量約合2.04億噸、2.03億噸、2.02億噸標準煤,資源稟賦和利用潛力巨大。若將林業剩余物和能源作物等生物質資源計算在內,全國可作為能源利用的生物質資源總量每年約4.6億噸標準煤。另一方面,生物天然氣產業發展己被納入我國能源發展戰略。國家能源局規劃到2020年,我國生物天然氣年產量超過20億立方米,年處理農作物秸稈超過1000萬噸、畜禽養殖廢棄物超過2500萬噸,其他城鄉有機廢棄物超過500萬噸。到2025年生物天然氣形成可再生燃氣新興產業,年產量規模超過150億立方米,年處理農作物秸稈超過7500萬噸、畜禽養殖廢棄物超過1.8億噸、其他城鄉有機廢棄物超過3000萬噸。到2030年,生物天然氣規模位居世界前列,年產量超過300億立方米,年處理農作物秸稈超過1。5億噸、畜禽養殖廢棄物超過3.5億噸、其他城鄉有機廢棄物超過4000萬噸。生物天然氣產業迎來了廣闊的市場發展機遇。

然而,作物秸稈等農業生物質的獲得具有明顯的季節性與時效性,常導致原料累計收獲總量遠超過即時轉化利用量的結構性矛盾,而且多數農業廢棄物極易腐敗變質而遭廢棄、無法使用,給生物天然氣的可持續生產帶來挑戰[1]。以我國北方地區為例,小麥、玉米等農作物的收獲季節通常在7-9月份,季節性明顯,時效性強。如果短期內無法科學及時地收割貯存,這些作物秸稈極易在氧氣、游離糖和水分存在的條件下,因萎蔫、呼吸作用和附著微生物等因素引起大量的營養物質消耗,甚至腐敗變質,致使秸稈難以轉化利用。另一方面,收獲糧食后的作物秸稈常被留置田間地頭,自然風干過程會導致嚴重的木質纖維化,影響木質纖維結構解聚和大分子碳水化合物分解,進而導致能源轉化效率降低,生產成本升高。只有將季節性集中“上市”的生物質原料進行跨季節貯存,并根據原料狀態差異性而選擇不同的貯存方式,使其具備良好的貯存特性和貯存品質,才能保證生物能源開發過程中高質量原料的穩定供給。而且,貯存過程中還蘊藏有一定的生化預處理功效,有利于提高后續的生物質能轉化效率[2-3]。因此,除了關注生物質原料的厭氧消化工藝優化之外,還應關注天然氣工程中原料儲(跨季節貯存)、用(沼氣化利用)環節的銜接問題。原料貯存環節是保障原料能否可持續、高質量穩定供給的關鍵因素。

一般而言,收獲季節的作物秸稈中初始含水量通常都在50%以上,不易長時間保質貯存,而且原料的大量集中“上市”勢必要求短時間內完成貯存,避免延遲操作帶來的水分、養分等損失,進而影響秸稈的利用質量。同時,作物秸稈易燃、易霉、易發生腐爛變質,貯存過程中存在熱值損失和存料風險,所以貯存過程的要求也較為嚴格。另外,秸稈原料還具有親水性強、能量密度低、產地分散等缺點,造成其在運輸、處理、貯存以及作為能源利用的成本偏高,進而限制了秸稈的規模化利用。傳統的生物質原料保存方法一般分為干法貯存和濕法貯存。本文綜述了目前作物秸稈、農產品加工廢棄物等常見植物源生物質貯存技術現狀,介紹了干法貯存、濕法貯存的基本原理,著重分析了濕法貯存的類型、貯存過程調控策略及其對產沼氣性能的影響,期望通過適宜調控方法的選擇來實現高能源產出,為生物質原料的跨季節貯存和沼氣化利用提供參考。

1生物質原料的貯存方法

1.1干法貯存

干法貯存是指借助自然通風、日照晾曬等自然風干方式降低生物質含水量的方法,當原料含水率低于15%-20%,才能置于室外或室內長時間保存。玉米秸稈(含濕量67%)晾曬50dd后含濕量才能降至15%,棉花、小麥秸稈約晾曬40dd左右;當秸桿含濕量降到臨界值17%時,需耗用10dd(或更長)才能再下降1%-2%叭秸稈在遮雨通風條件下風干1個月,玉米秸稈含水率能從49.5%降到16.7%,油菜秸桿含水率從75.5%降到11.2%,棉花秸稈含水率從53.7%降到21%%可見,傳統的風干方式效率很低,無法滿足秸稈的規模化利用,而且還存在依賴收獲時間、氣候或地域限制、有火災危險、干物質損失率高等缺陷。更重要的是,鮮秸稈中原本可利用的養分(碳水化合物等)在風干過程中損失,木質纖維化程度嚴重,影響生物降解性能[6]。與鮮秸稈相比,風干秸稈的水分和可溶性碳水化合物很少,木質化程度高,環繞著纖維素與半纖維素締合的木質素鞘結構更緊密,增加了厭氧微生物分解難度[7-8]。

由于沼氣發酵過程屬于水相反應,無論干發酵或濕發酵都需要大量水分參與,若將原料干燥處理后再進入反應工序,勢必需要二次“復水”,導致成本增加和效益下降[9]。另外,多數農產品加工副產物的水分含量高達60%-80%,如此高含水率的生物質若要進行干法貯存既不經濟也不現實。與干法貯存相比,采用濕法貯存不僅能避免原料水分和養分損失,阻止有害微生物生長,還能降低貯存能耗和成本,兼顧原料貯存和能源轉化的雙重目標,符合成本效益原則。

1.2濕法貯存

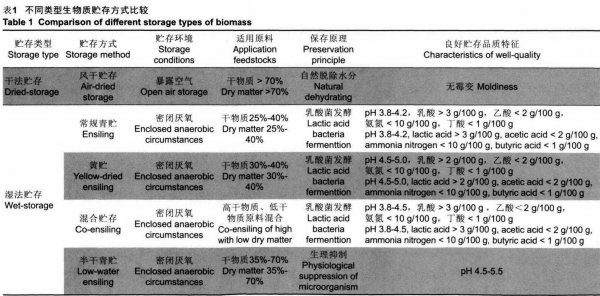

濕法貯存是一種厭氧環境中依賴微生物菌群活動的生物保存控制方法。通過創造密閉環境促進體系中乳酸菌等有益微生物繁殖代謝并占主導優勢,從而生成有機酸和乙醇等代謝物,并形成低PH環境,抑制霉菌、梭菌等有害微生物繁殖[10]。與干法貯存相比,濕法貯存的干物質損失較低(20%以下),產甲烷潛力保存完備,既能有效保存營養物質和水分,還能克服干法貯存火災危險、品質下降等缺陷,進而達到綠色貯存和高產能目標常見的濕法貯存包括常規青貯、半干青貯和黃貯等,其中黃貯與常規青貯均要求含水率在65%-75%,半干青貯含水率僅需30%-50%。青貯和黃貯都是利用微生物發酵原理進行貯存,二者又統稱為“微貯”(表1)。

1.2.1常規青貯 常規青貯主要適用于新鮮植物類生物質,通過乳酸菌群的繁殖優勢來抑制梭菌等腐敗菌群生長。當pH值降至4.2以下時乳酸菌活動也逐漸變緩;pH值下降越快,乳酸/(乙酸+丁酸)比例越高,貯存品質越好。當pH值降至3.8-4.2時,包括乳酸菌在內的所有微生物活動受到抑制,甚至幾乎不再活動,高度厭氧、酸性環境等因素疊加使微生物代謝產物保持相對穩定。只要貯存環境密封良好,原料就能保存幾個月甚至一年以上[12]。鮮嫩青綠秸桿、能源草等含濕量高的生物質多采用這種方式進行貯存。

1.2.2半干青貯(低水分青貯) 半千青貯能在有機酸生成量少、pH相對較高條件下保存生物質,且損失率低于常規青貯。當生物質水分在40%-65%時微生物菌群的生命活動接近于生理干旱狀態,腐敗菌生長繁殖被阻礙,同時高度厭氧環境也進一步限制梭菌活動,阻礙丁酸產生和蛋白分解。通常,含水量不高或干物質含量較高的原料都能進行半干青貯,且多加入有機酸、糖、乳酸菌、酶等添加劑來延長貯存時間。王草晾曬后能直接半干青貯,添加蔗糖、甲酸能顯著改善青貯品質[13]。添加糖蜜、甲酸能使新疆小蘆葦青貯50dd期間獲得良好品質[14]。添加甲酸和復合菌對蘇丹草也有類似效果。王儀明等發現稻草(長5-8mcm、含水55%)青貯50dd后粗蛋白含量提高,中性和酸性洗滌纖維含量分別下降了12.83%和10.29%[15]。陳鑫珠等發現水葫蘆與甜玉米秸稈在常溫下混合半干青貯60dd后的貯存品質尚好,添加綠汁發酵液、蟻酸后品質變為優良[16]。可見,半干青貯能有效保存秸稈生物質,同時優化有機組分。

1.2.3黃貯 黃貯是利用高活性生物添加劑將秸稈中纖維組分降解轉化為糖,又經有機酸發酵菌轉化為乳酸和揮發酸,使pH值降至4.5-5.0,從而抑制有害微生物繁殖,達到與青貯同樣的貯存效果,但要求秸稈含水量事先調至60%-70%左右。Han等發現玉米秸桿(水分6.62%)添加酵母菌黃貯后的酸性和中性洗滌纖維含量均有明顯下降[17]。小麥黃貯中添加纖維素酶、乳酸菌劑后中性洗滌纖維含量和pH顯著降低,粗蛋白含量顯著提高。梁瑜等認為益生菌(Maxx200)和植物細胞壁降解活性劑(MixII)均能顯著增加黃貯玉米秸桿的乳酸含量,降低乙酸量,提高乳酸/乙酸比值,抑制丁酸生成,改善發酵品質[18]。低溫及常溫條件下添加乳酸菌劑、纖維復合酶也能改善黃貯品質,促進纖維降解。也有學者添加混合酸(硫酸和鹽酸體積比為4:1,濃度為2mol/L)或糖菌組合(葡萄糖與植物乳桿菌或短乳桿菌)來提高黃貯玉米秸稈的發酵品質此外,蒸汽爆破等處理也能提升玉米秸稈的黃貯品質[21]。

1.2.4混合貯存 某些生物質原料由于缺乏必要的營養物質,且木質纖維結構屏障制約了微生物分解作用,導致單獨青貯時乳酸含量偏低,品質不高。通過將不同原料混合能一定程度上彌補上述缺陷,取長補短,優勢互補,達到“共發酵、共貯存”的目標,這種方式稱為混合貯存。玉米漿與鮮稻秸1:3和1:4混合比例能顯著改善發酵品質,提高乳酸和蛋白質含量,減少纖維含量[22]。整株高粱(大于鮮重50%)與刀豆/藜豆在接種嗜酸乳桿菌、脆壁克魯維酵母(Kluveromyces fragfiliss)和添加糖分(15g/kg FM)情況下能獲得良好混貯品質[23]。青稞秸稈與多年生黑麥草混貯(6:4比例)能顯著提高乳酸含量[24]。玉米秸桿與白花草木樨、苦豆子、多花黑麥草、沙蒿等生物質混貯也能達到良好效果。此外,干黃秸稈與尾菜(白菜、卷心菜、韭菜和芹菜等)、農產品加工廢棄物(馬鈴薯渣、番茄渣、酒糟等)等原料混貯發酵,也能實現干黃秸稈的濕法貯存,減少養分損失,優化有機組分,提高生物可降解性,獲得良好貯存品質[25]。

2生物質濕法貯存的品質調控策略

2.1添加乳酸菌劑

優良青貯的必要條件之一是乳酸菌數量達到105 cfu/g FM以上。當附著乳酸菌數量不足以啟動青貯發酵時,外源乳酸菌常被接種用作青貯添加劑。同型或異型乳酸菌的產乳酸能力不同,前者能加速青貯初期乳酸發酵,快速降低pH,而后者產生乳酸的同時還能生成乙酸等揮發酸,有效抑制酵母和霉菌,提高有氧穩定性。通過調節乳酸菌發酵類型能調控發酵品質和小分子有機發酵產物構成模式[26-27]。有學者認為,無論同型乳酸菌劑(包括類千酪乳桿菌、干酪乳桿菌和乳酸片球菌)或異型發酵乳酸菌(布氏乳桿菌)均能有效增加馬鈴薯渣/麥麩混貯過程中的乳酸濃度,降低pH、丁酸和氨氮濃度,改善貯存品質1%。同型/異型復合菌劑(包括植物乳桿菌、干酪乳桿菌和布氏乳桿菌)能顯著增加乳酸菌數量,抑制酵母菌,提高玉米漿與干稻秸的混貯品質屎腸球菌、植物乳桿菌和短乳桿菌組成的復合菌劑也能使青貯玉米秸稈pH快速下降,總有機酸、乳酸和乙酸濃度明顯提高,且丁酸、乙醇及氨氮濃度顯著降低植物乳桿菌、布氏乳桿菌和凱氏乳桿菌組成的復合菌劑能有效提高水稻秸稈青貯效果[31]。此外,乳酸菌數量對青貯品質也有很大影響。髙濃度乳酸菌(4×105 cfu/g)能有效抑制二次發酵,降低pH、氨氮和乙酸濃度,増加乳酸和總有機酸含量;且粗蛋白含量和干物屈損失隨乳酸菌添加量的増加呈線性下降趨勢[32-34]。

2.2生物酶制劑

一般而言,乳酸菌等有益菌只能利用葡萄糖等水溶性糖產酸,而生物質中的碳水化合物大多以纖維素形式存在于細胞壁中[35]。添加酶制劑能將纖維素、半纖維素和淀粉等多聚糖分解,從而促進乳酸發酵,并通過對植物細胞壁的水解降低纖維含量,提高生物可降解消化性能[36]。常見的青貯用酶包括纖維素酶、木聚糖酶、植酸酶、果膠酶、淀粉酶及包含這幾種酶的纖維復合酶干物質含量或消化性較差的原料貯存時,添加酶制劑能釋放更多糖分供乳酸發酵,獲得較低pH和高濃度乳酸[38]。

纖維素酶用于紫花苜蓿、狗牙根草、王草等能源草的青貯中能顯著降低pH和氨氮含量,增加乳酸和可溶性糖含量[39-40]。纖維素酶也能加快秸桿青貯過程中的碳水化合物降解,促進乳酸發酵,減少營養物質損失[41],復合添加纖維素復合酶、果膠酶和漆酶則效果更好[42]。添加復合酶制劑(纖維素酶、木聚糖酶、β-葡聚糖酶、果膠酶和漆酶)能有效破解木質纖維結構,將纖維素降解為可利用糖,降低聚合度及結晶度,增大比表面積,從而提高秸稈可消化利用率[43]。此外,酶制劑添加量也是影響貯存品質的重要因素。本課題組發現適宜的纖維素酶能使干秸稈/白菜廢棄物混貯體系中的乳酸含量顯著增加,提高乳酸發酵程度,改善貯存品質[44]。總之,纖維水解酶能有效增加水溶性碳水化合物含量,為乳酸菌生長提供充足糖源并促進其生長繁殖,增加乳酸生成量,使青貯pH降低,達到良好貯存品質。

2.3化學添加劑

有機酸(甲酸、乙酸、丙酸、山梨酸等)或無機酸、堿性物質(HNaOH、HNH3、尿素和aCa(HOH)2)、防腐劑(苯甲酸鈉,山梨酸鉀,亞硝酸鈉)等添加劑能抑制濕法貯存過程中的微生物活動,改善貯存品質,某些化學添加劑還能提高能源產出[45-46]。蠶豆、玉米、象草青貯過程中添加甲酸能有效保存甚至提高可發酵糖含量,減少木質纖維組分含量,改善酶解消化性能[47]。添加乙酸同樣對青貯和能源產出有積極作用[48-49]。此外,丙酸、蘋果酸、檸檬酸等也能有效改善青貯品質。Ke等發現添加適宜量(0.1%或0.5%)蘋果酸和檸檬酸能顯著降低苜蓿青貯pH值,提高乳酸濃度,減少蛋白分解損失[51]。但由于有機酸的刺激、惡臭氣味、灼燒現象難以控制,有機酸鹽也被用作青貯添加劑,如二甲酸鉀、雙乙酸鈉、丙酸鈣等,能減少苜蓿青貯的丁酸含量和干物質損失,保存更多可溶性糖分[51]。

2.4復合添加劑

常見的復合添加劑主要有乳酸菌與酶制劑、蔗糖、有機酸和其它微生物(如熱帶假絲酵母、枯草芽孢桿菌)復合、酶制劑與有機酸或綠汁發酵液復合等形式。

2.4.1乳酸菌與酶制劑 復合添加聯合添加酶制劑(纖維素酶、木聚糖酶等)與乳酸菌不僅能使青貯原料的纖維物質分解,增加發酵底物的含量,還可以加速形成酸性環境,抑制有害發酵,促進乳酸發酵[52]。Jr和Ranjit研究了布氏乳桿菌和復合菌劑(植物乳桿菌、戊糖片球菌、費氏丙酸桿菌)分別與纖維素酶組合添加后對全株大麥青貯品質的影響,發現前者有較低的pH和較高的乙酸、丙酸、乙醇含量,而后者有較低pH和氨氮、纖維含量以及高濃度乳酸[53]。Chilson等發現乳酸菌(植物乳酸菌、嗜酸乳酸菌、乳酸片球菌和戊糖片球菌)與纖維分解酶(纖維素酶、木聚糖酶、葡萄糖苷酶和淀粉酶)復合添加能使青貯苜蓿乳酸濃度提高,加速pH下降進程,改善干物質降解效率[54]。Zhao等認為植物乳桿菌與木聚糖酶復合添加能有效提升乳酸含量和乳/乙比,減少糖分損失,改善青貯稻秸的木質纖維降解能力[55]。Feng等發現乳酸菌與纖維素、木聚糖酶、葡聚糖酶組成的青貯劑能有效改善高羊茅草青貯品質,減少干物質損失,提高甲烷產量約6%[56]。也有學者認為,植物乳桿菌、里氏木霉、纖維分解酶、屎腸球菌對皇竹草、柳枝稷等生物質青貯過程有積極作用,篩選的JF85、YY83株菌與植物乳桿菌復合添加效果更顯著[57-59]。乳酸菌(干酪乳桿菌、植物乳桿菌)與酶制劑復合添加除了能提高青貯品質外,還能破壞細胞壁結構,快速降低pH促進厭氧發酵,增加有機酸含量,減少纖維組分,對優化秸稈組成、破解細胞壁微觀結構、提高利用率有積極作用[60-61]。

2.4.2微生物菌劑與營養促進劑 復合添加青貯過程中,乳酸菌等有益微生物和營養促進劑(糖蜜、蔗糖等)對發酵品質和營養成分的保存都很重要。Ni等研宄發現植物乳桿菌(1×106Cfu/g FM)和蔗糖(2%鮮重)共同添加能增強乳酸發酵,抑制梭菌、腸桿菌等腐敗微生物的生長[62]。Gandra等認為植物乳桿菌、產丙酸丙酸桿菌與殼聚糖組合添加對整株大豆青貯品質的提升有積極作用,能提高乳酸菌群數量和乳酸含量,減少腐敗菌[63]。李龍興等發現糖蜜和乳酸菌組合添加能有效改善玉米秸稈的青貯品質小麥秸稈中加入糖漿能有效降低干物質損失,而且在足量糖分和水分條件下,植物乳桿菌能促進青貯過程。纖維素和半纖維素的損失量低于5%[65]。乳酸菌(融合乳桿菌、植物乳桿菌)和蔗糖復合添加能明顯改善花生與甜玉米秸稈的混貯發酵品質,使乳酸含量顯著升高,pH值、丁酸和氨氮含量顯著降低[66]。聯合添加糖蜜和青貯寶(戊糖片球菌、植物乳桿菌、細菌促生長因子、纖維素酶、半纖維素酶)也能顯著提高青貯稻草的粗蛋白含量,降低氨氮、丙酸和丁酸量[67]。

2.4.3多種類型微生物菌劑 復合添加青貯過程中,除乳酸菌作為有益菌外,一些黑曲霉、芽孢桿菌、畢赤酵母、丙酸桿菌(產酸丙酸桿菌、謝氏丙酸桿菌)、白腐菌等微生物也被用于貯存過程。常見報道的微生物菌劑有乳酸糞腸球菌、芽孢桿菌和產朊假絲酵母組成的復合菌劑,千酪乳桿菌與發酵乳桿菌構成的菌劑,乳酸菌與纖維素分解菌等[68]。研宄發現,布氏乳桿菌與枯草芽孢桿菌能顯著提升甘蔗青貯的乙酸、丙酸和乳酸含量,使乙醇和丁酸含量顯著下降[69]。戊糖片球菌與費氏丙酸桿菌能支配青貯早期發酵過程[70]。產有機酸芽孢桿菌能顯著提高青貯玉米秸稈的乳酸、乙酸含量,顯著降低丁酸含量和氨態氮/總氮值,改善青貯發酵品質[71]。枯草芽孢桿菌和植物乳桿菌還能使纖維成分顯著下降,減少蛋白質損失,營養物質得到良好保存[72]。乳酸菌群、光合細菌、酵母菌群、放線菌群等微生物組成MEM菌液能使青貯甜玉米秸稈的蛋白含量增加,纖維含量減少,改善發酵品質[73]。

3青貯過程對生物質產沼氣性能的影響

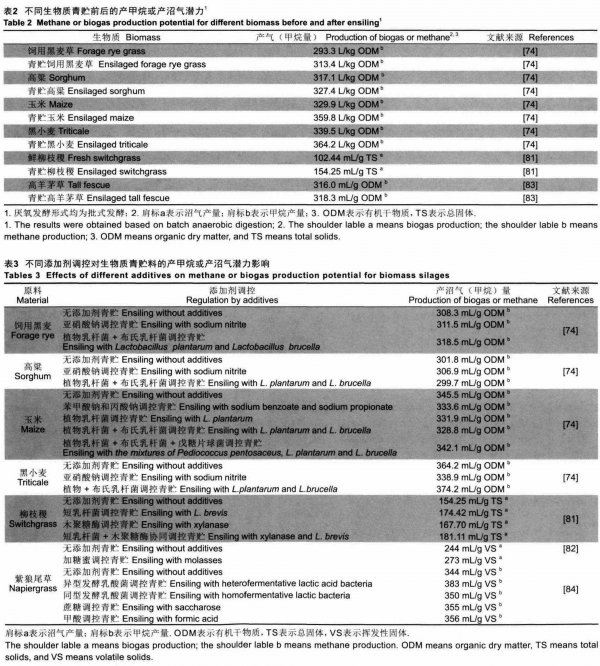

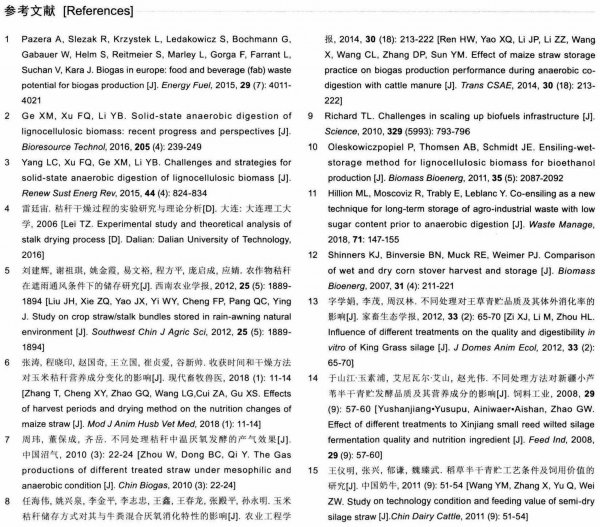

將生物質原料進行濕法貯存是國內外廣泛認可的一種跨季節貯存方式,不僅能夠實現能源組分的長時間保質貯存,而且對甲烷產量提升也有積極的生物預處理作用(表2)。Herrmann等研宄了青貯過程、青貯添加劑和青貯周期對玉米、高粱、黑麥草、小黑麥等作物的產甲烷性能影響,認為青貯能使甲烷產量提高1%-18%(平均水平7%),減小作物粒徑青貯又能使甲烷產量提高13%左右[74-75]。Herrmann等還發現青貯能使海藻(草)的甲烷產量提高28%以上[76]。Pakarinen等發現全株新鮮***和玉米青貯后的甲烷產量分別提高了約50%和16%[77]。Amon等認為青貯玉米秸稈混合厭氧發酵的沼氣產量比新鮮玉米秸稈提高了25%[78]。Kafle等認為米糠、稻殼、啤酒糟等農業副產物青貯后可明顯縮短厭氧消化遲滯期和發酵周期,提高甲烷產量[79]。可見,生物質原料青貯發酵過程與其厭氧消化產甲烷過程存在著密切關系。究其原因,生物質在青貯過程中保存了較多的碳水化合物等物質,而且木質纖維結構及其組分也朝著有助于水解酸化的方向積極變化。另一方面,青貯過程的添加劑的調控也對沼氣產出有積極意義。Vervaeren等通過添加青貯添加劑來提高甲烷產量,發現添加劑的加入能使青貯玉米秸稈的甲烷產量提高22.5%[80]。Zhao和Li等學者也通過加入不同添加劑對生物質的青貯過程及沼氣產量進行調控[81-82]。但也有一些學者持不同觀點,認為青貯對能源草甲烷產量的影響不大或有所下降。但可以確定的是,青貯依然是一種可行的生物質貯存方法,使有機物質和能量獲得保存,保證原料不間斷供應;然而由于生物質種類豐富、結構組分復雜多變,不同生物質的適宜貯存方法及其調控策略仍需深入研究。

4前景與展望

生物質跨季節貯存的目標是實現能源組分和能量保存的最大化與最優化,通過濕法貯存技術能實現生物質的長時間保質貯存。然而由于原料種類、物理特性、有機組分及含量等方面存在不同程度差異,使其貯存過程中的生化反應復雜多變。今后,有必要研宄生物質貯存過程中有機能源組分的含量多寡和組分“消長”變化規律,探索有機組分變化與發酵品質之間的關聯機制,從而合理評價和調控貯存過程。另一方面,生物質在貯存期間的物理結構變化、有機組分“消長”、微生物代謝產物構成和貯存品質優劣是相互聯動、互相影響的,這種聯動變化會影響沼氣發酵過程中的產甲烷效能。這種原料貯存與沼氣化利用上下游關聯機制亟待進一步探索。

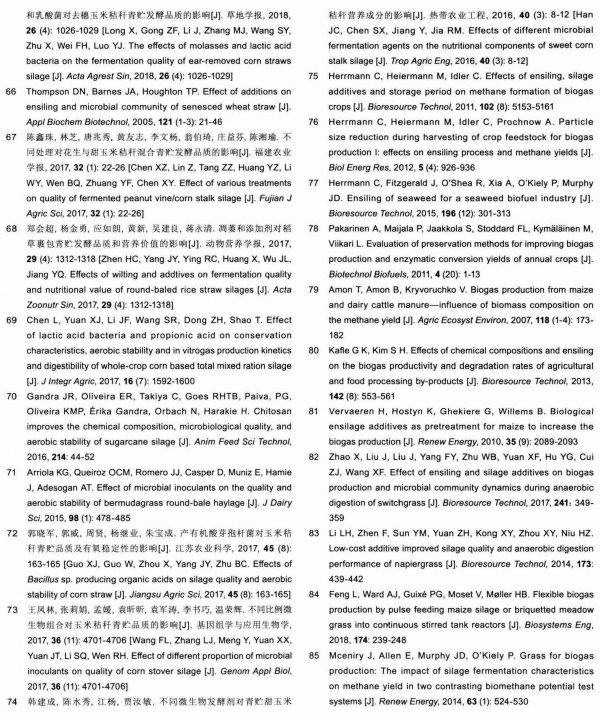

|