|

樊紀原1,朱有健2,吳貴豪1,成偉1,劉恒1,邵敬愛1,楊海平1,陳漢平1

(1.華中科技大學,湖北省武漢市430074;2.鄭州輕工業大學能源與動力工程學院,河南省鄭州市450002)

摘要:使用立式管式爐燃燒裝置研究不同添加比例的磷酸二氫氨對生物質燃燒過程中顆粒物(particulate matter,PM)排放特性的影響。研究表明,NH4H2PO4的添加可有效減少顆粒物總量PM10。尤其是PM1的排放量,并且減排效果與P/K摩爾比密切相關。當P/K摩爾比為1時,PM1和PM10。的減排效果最好,分別達到44.43%和30.70%。減排主要是由于NH4H2PO4與玉米稈中的K鹽反應生成K-Ca磷酸鹽,K-Mg磷酸鹽化合物,將K固定在底灰中,有效抑制了K鹽向氣相中釋放并最終達到降低PM排放的目的。研究結果可為玉米稈燃燒過程中顆粒物減排提供理論支撐。

0引言

生物質作為一種可再生能源,具有資源儲量豐富、分布廣泛、環境友好和碳中性等優點,其大規模利用可有效緩解化石能源使用帶來的能源危機和環境污染[1]。我國是農業大國,秸稈資源儲量豐富。據統計我國每年新增約9億噸農作物秸稈,目前得以有效處置的秸稈占比較低,大量的農作物秸稈由于處置不當造成了一系列的問題,如露天焚燒造成的大氣污染,粉碎還田造成的病害增多和糧食減產等。秸稈的能源化利用不僅可以有效的處置大量廢棄秸稈,還可用于供熱和發電,實現“能源與環境”的雙贏。目前國家十三五規劃明確鼓勵農業秸稈制備生物質成型燃料用于供熱和發電,以部分替代燃煤。但由于秸稈中堿金屬和氯元素含量較高,導致燃燒過程顆粒物排放量高,在一定程度上加劇了霧霾、污染等環境問題,嚴重制約了生物質的大規模推廣應用。

以往研究表明,生物質中堿金屬的存在是燃燒過程中生成顆粒物的重要因素。Yang等[2]研究了四種中國常見的生物質在燃燒過程中顆粒物的排放特性,發現秸稈類生物質燃燒產生的顆粒物主要由亞微米顆粒物(PM1)組成,且排放量明顯高于林業廢棄物,其中玉米稈燃燒產生的顆粒物總量高達88.35mg/m3。研究表明[3],生物質中堿金屬含量對顆粒物的排放有顯著影響,生物質在成型過程中常使用竣甲基纖維素鈉(sodium carboxymethyl cellulose,CMC)作為黏結劑,由于引入了大量的Na,導致其在燃燒過程中顆粒物排放量大幅增加。

目前,相關學者對生物質燃燒過程中顆粒物減排進行了一定的研究,主要手段有引入添加劑及生物質混燒等。Bafver等[4]發現燕麥殼在燃燒過程中引入高嶺土可有效降低顆粒物的排放量,而石灰石的加入幾乎沒有影響。Yang等[5]選取3種無機礦物質添加劑與棉稈混燒,發現硅藻土的引入對亞微米顆粒物的減排量達18.65%,而高嶺土和氫氧化鈣對顆粒物的生成并沒有抑制作用,甚至會增加排放。

木材與農林廢棄物混燒,當木材的含量高于50%時,也可降低顆粒物的排放水平[6]。可見,傳統的鈣基添加劑,硅鋁基添加劑對于生物質燃燒過程中顆粒物的減排效果較為一般。磷基添加劑由于其與堿金屬有較高的反應活性,易反應生成磷酸鹽化合物,并且可以改善灰的熔融特性,成為近幾年研究的熱點。Qi等[7]用磷酸二氫錢作為添加劑與秸稈制成成型燃料并燃燒,發現磷基添加劑明顯改善了成型燃料的灰熔融和結渣問題,并有效抑制了K元素的析岀,這主要是因為磷基添加劑與K元素反應生成了K-Ca-P高熔點化合物。研究表明[8],當添加劑摻混比例P/K摩爾比為1.0-2.0時,灰熔點提升效果最顯著。磷酸鹽添加劑有很強的固K作用,可以有效地抑制K的釋放。燃燒過程中顆粒物的排放是一個復雜的過程,受多種物理化學作用的影響,而目前關于磷酸鹽添加劑對生物質燃燒過程中顆粒物排放的影響還未有研究。

本文使用立式管式爐燃燒裝置,考察NH4H2PO4添加劑對玉米稈燃燒過程中顆粒物排放特性的影響以及不同混合比例對顆粒物排放的影響。本文研究成果可為生物質燃燒供熱和發電的規劃化應用提供理論依據。

1試驗材料與方法

1.1試驗樣品

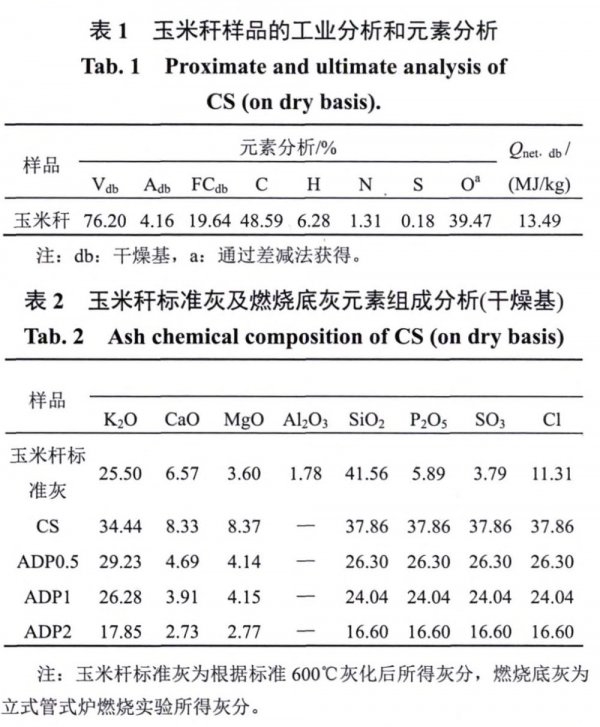

玉米是我國廣泛種植的農作物,我國每年產生的玉米稈約占農業秸稈總量的32.5%[9]。本研究選取玉米稈(MS)為原料,樣品取自中國湖北武漢市周邊鄉村,其工業分析、元素分析和熱值見表1。實驗所用原料經粉碎,篩分出粒徑范圍在150?250μm之間的粉末,并置于105℃烘箱中干燥24h備用。玉米稈在600℃條件下低溫灰化,釆用X射線熒光光譜儀(EagleIII,America)分析其組成,結果見表2。實驗選用的磷基添加劑為NH4H2PO4(ammonium dihydrogen phosphate,ADP),購買于國藥化學試劑有限公司,純度為分析純。

將干燥的NH4H2PO4與玉米稈分別按照P/K摩爾比為0.5、1、2充分機械混合均勻后備用。

1.2實驗裝置和實驗設計

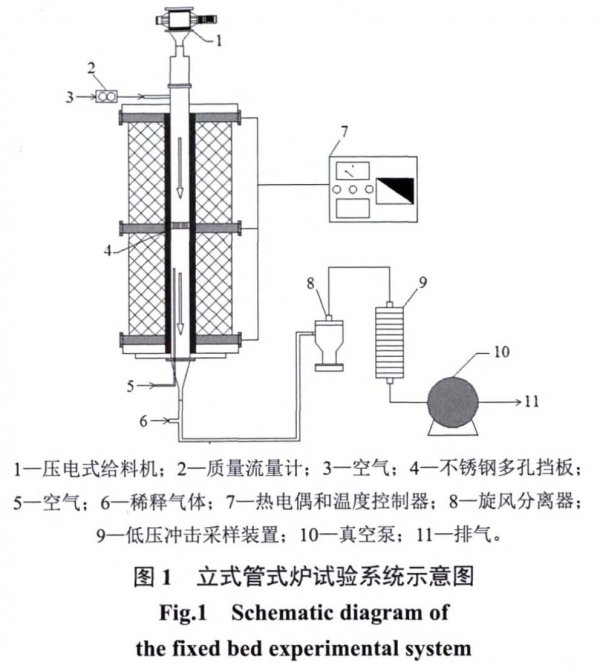

燃燒實驗在如圖1所示的立式管式爐反應器上進行。

反應器為長1600mm,內徑55mm的不銹鋼反應器,反應器內部使用不銹鋼多孔篩板模擬固定床爐篦。根據前期實驗測試,綜合烤爐燃燒燃盡率和高溫灰融化燒結問題,設置反應溫度為900℃,在該溫度下碳轉化率>95%[3]。實驗開始前,將反應器加熱至指定溫度并保溫30min使反應器溫度穩定。原料通過壓電式給料機并在載氣的夾帶下進入反應器,給料速率為0.2g/min,反應持續30min。反應器上部通入空氣,氣流量為3L/min,下部通入2L/min的二次風和5L/min的稀釋氣體保證其燃燒完全且達到低壓沖擊采樣裝置(Dekati low pressure impactor,DLPI,Dekati,芬蘭)正常工作所需的氣流量。燃燒后煙氣經氮氣稀釋后依次流經旋風分離器和DLPI,分別收集空氣動力學直徑大于10μm和小于10μm(PM10)的粉塵顆粒。每組工況重復4次,以確保實驗結果的可重復性。前3組重復試驗用涂有艾皮松脂的鋁片收集顆粒物,之后稱重并獲得平均值用于計算顆粒物的質量粒徑分布,第4組實驗使用聚碳酸酯膜片收集顆粒,用于后續的各類表征。

1.3樣品分析方法

每組實驗結束后,收集DLPI基板上的顆粒物。將涂有艾皮松脂的鋁片上收集到的顆粒物用電子微量天平(0.001mg,Sartorius M2P,Germany)稱量,計算平均值并繪制顆粒物的質量粒徑分布曲線。使用X射線熒光光譜儀(XRF,EAGLEIII,EDAXInc.USA)對聚碳酸酯膜片上收集到的顆粒物進行元素組成分析,每級樣品至少選擇3處不同的區域進行掃描并求平均值。取少量顆粒物黏附于碳帶上,用計算機控制掃描電子顯微鏡(computer controlled scanning electron microscope,CCSEM,Quanta200,荷蘭FEI公司)對其微觀形貌進行分析。

2結果與討論

2.1顆粒物排放特性

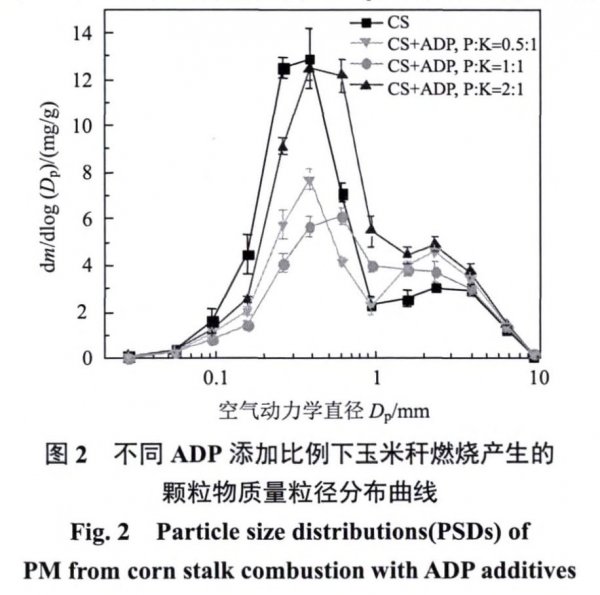

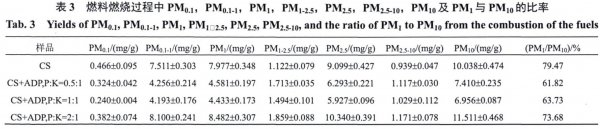

玉米稈原樣及添加不同比例ADP添加劑燃燒產生的顆粒物質量粒徑分布曲線如圖2所示。可以看出,玉米稈燃燒顆粒物質量粒徑分布曲線呈雙峰分布,最大峰值出現在0.38μm左右,另一個較小峰峰值出現在2.38μm左右。表3為不同粒徑段顆粒物質量的產率以及PM1在PM10中的占比。可以看出玉米稈燃燒生成的顆粒物總量為10.03mg/g,主要以PM1(7.97mg/g)為主,占PM10的79.47%,添加不同比例的ADP后顆粒物的質量粒徑分布與原樣一致,也呈雙峰分布并以PM1為主,但其對PM排放量影響顯著。總體來講,在原樣中添加不同比例的ADP使得總的PM10排放量呈現先降低后增加的趨勢,PM10排放量在P/K摩爾比為1時最低為6.96mg/g,繼續增加ADP添加量使得P/K摩爾比為2時,PM10的排放量達到了11.51mg/g(高于原樣的排放量)。

ADP的添加對不同粒度的顆粒物的生成量影響不同。對于超細顆粒物(PM0.1),ADP的添加均使得超細顆粒物的排放量有一定程度的降低。當P/K摩爾比為0.5時,超細顆粒物的排放量為0.324mg/g,與玉米稈原樣相比降低了30.5%。P/K摩爾比增至1時,超細顆粒物的排放量繼續降低至0.24mg/g,但繼續增加P/K摩爾比至2時,超細顆粒物的排放量則增至0.382mg/g,與原樣相比僅降低了18%。對于細顆粒物PM1,當P/K摩爾比為0.5-1時,PM1的排放量相比原樣降低了42.6%~44.4%。隨著ADP添加量的繼續增加(P/K摩爾比=2),此時PM1的排放量為8.482mg/g,相比原樣增加了6.3%。對于粗顆粒物PM1-10,在玉米稈中添加不同比例的ADP在不同程度上增加了粗顆粒物的排放量,增幅為22.4%-47.0%。此外由于ADP在不同程度上減少了PM1的排放量并增加了PM1-10的排放量,因此其降低了亞微米顆粒物PM1在PM10中的占比。與原樣相比,當P/K摩爾比為1時,PM1的占比從79.47%降至63.73%。

可以看出,在合適的ADP添加比例下(P/K摩爾比Ml),NH4H2PO4對細顆粒物PM1是有明顯的抑制作用的,PM1最高可減排約50%。但是當NH4H2PO4添加量過高時,反而會使PM1有略微升高。因此需要對NH4H2PO4添加量進行控制以免造成顆粒物減排的副作用。

2.2顆粒物化學成分分析

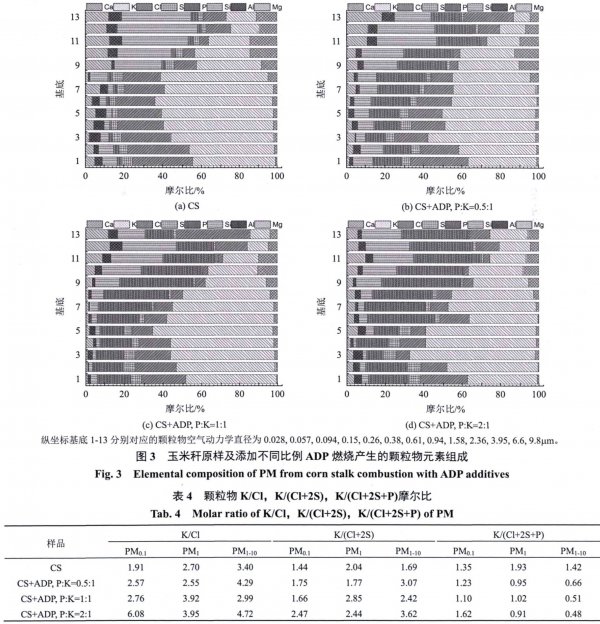

玉米稈原樣及添加不同比例ADP后玉米稈燃燒產生的PM10的化學組成如圖3所示,圖中縱坐標1-13分別對應DLPI中第1-13級收集到的顆粒物樣品。可以看出,玉米稈燃燒生成的PM1(第1-8級)主要元素組成為K和C1以及少量的S,Si,Al等。表4為根據不同粒徑顆粒物的化學成分計算所得到的K/Cl,K/(C1+2S),K/(C1+2S+P)摩爾比。可以看出,玉米稈燃燒產生的PM1主要由KCl組成。

從表4可以看出,原樣中K/C1和K/(C1+2S)摩爾比分別為2.7和2.04,這表明PM1中除KCI和K2SO4外,還應有一部分其他的含鉀化合物。Zhu等[3]在研究竣甲基纖維素添加劑對幾種生物質燃燒PM排放的影響時認為部分堿金屬Na是以Na2CO3和NaOH的形式釋放至氣相中。因此,可以推斷PM1中其他含鉀化合物應為KOH和K2CO3。堿金屬化合物(如KCl等)通常熔點較低,在高溫燃燒過程中易揮發釋放到氣相中并隨煙氣排出爐膛,當外界溫度降低到熔點以下時,這些氣態堿金屬鹽通過均相成核或異相凝結生成細顆粒物。這些氣態無機鹽在隨煙氣排出的過程中由于溫度的降低使得蒸汽的飽和蒸氣壓降低,當達到對應飽和狀態時會首先通過均相成核(homogeneous nucleation)形成幾納米至幾十納米的微粒[10]。這些形成的微粒的粒徑可通過以下兩種主要途徑得到增長:1)無機蒸汽通過異相凝結(heterogeneous condensation)作用沉積在已形成的微粒表面,使得顆粒粒徑增加[11];2)所形成的微粒進行無規則的布朗運動,在此過程中相互碰撞并通過聚并(coalescence)和凝聚(agglomeration)作用[12]分別形成粒徑小于1μm的大顆粒或團聚物(PM1)。另外,PM1中還有少量Si,表明堿金屬硅酸鹽在燃燒過程中碰撞、破碎也可形成部分亞微米顆粒物[2],但從元素組成中可以看到Si含量較低,因此其對PM1形成的貢獻較低。

與PM1化學組成不同,PM1-10(第9—13級)主要由Si,Ca,Mg,K組成,并有少量的P,Al,Cl和S。從化學組成中可以看出,PM1-10應主要由K-Ca/Mg的硅酸鹽組成,此外C1和S的存在,表明PM1-10中還含有少量的KCl和K2SO4。燃燒過程中玉米稈中灰分可通過復雜的反應形成硅酸鹽化合物,由于焦炭表面溫度通常要比環境溫度高200?300℃[13],部分礦物質灰會發生不同程度的熔融(melting)因此顆粒間可通過熔融-聚合、黏附小顆粒灰分、碰撞破碎等作用形成粒徑在1?10pm的顆粒[3]。部分大顆粒外源礦物質也可直接通過碰撞破碎作用而形成粒徑在1~2.5pm范圍內的顆粒。此外,大量堿金屬K、C1和S等在PM1-10中的存在表明氣態堿金屬在礦物顆粒表面的異相凝結(heterogeneous condensation)也對PM1-10的形成起重要作用[11]。

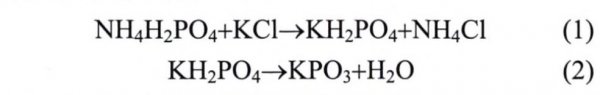

添加ADP后,PM1和PM1-10中P含量均大幅增加且隨著P/K摩爾比的增大,顆粒物中P的含量也相應增大。由表4可知,當APD添加量P/K摩爾比為0.5,1,2時,PM1中K/(C1+2S+P)的摩爾比分別為0.95,1.02和0.91,均在1附近,說明添加ADP后玉米稈燃燒產生的PM1中主要成分為K的氯化物,硫酸鹽及磷酸鹽。此時PM1中,K除KCl和K2SO4形式存在外,剩余的K與P的摩爾比約為1,表明PM1中鉀的磷酸鹽是以KPO3的形式存在。貢長生等[14]表明在80℃時NH4H2PO4與KCl反應生成KH2PO4和NH4Cl(見方程1),同時KH2PO4在溫度高于240-260℃時可直接脫水生成KPO3(見方程2),因此可以推斷在混有ADP的玉米稈在進入反應器時,NH4H2PO4與KCl快速反應生成KH2PO4,KH2PO4進一步分解為KPO3。KPO3的熔點僅為807℃,融化的KPO3可通過揮發-冷凝形成亞微米顆粒物。

從圖3(b)—(d)中可以看出,添加ADP使得PM1-10中磷含量顯著增加,并且其P含量隨ADP添加量的增加而呈現明顯的增加趨勢,此時PM1-10應主要由堿/堿土金屬的硅酸鹽和磷酸鹽共同組成。在堿土金屬Ca和Mg存在時,ADP可與K鹽和堿土金屬化合物反應,生成高熔點難揮發性的磷酸鉀鹽和K-Ca/Mg磷酸鹽化合物,可有效抑制了K鹽向氣相中的揮發形成PM1,從而達到降低PM1排放量的目的。所形成的磷酸鹽化合物也可通過熔融聚并以及碰撞破碎等作用而形成粒徑在1?10μm的顆粒并增加PM1-10的排放量。這與3.1中PM1-10隨ADP的添加而增加相符。

2.3顆粒物微觀形貌及EDX分析

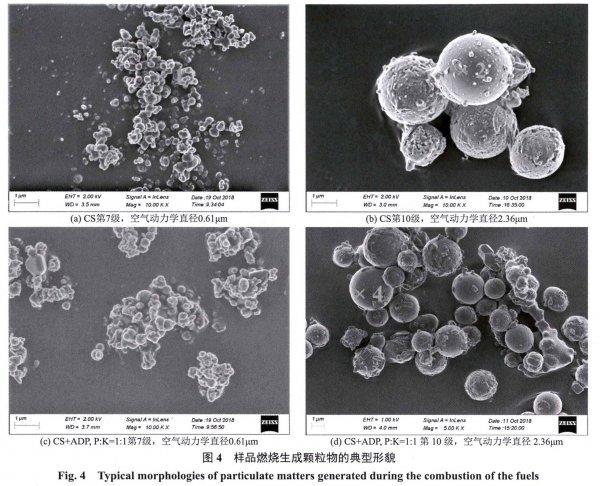

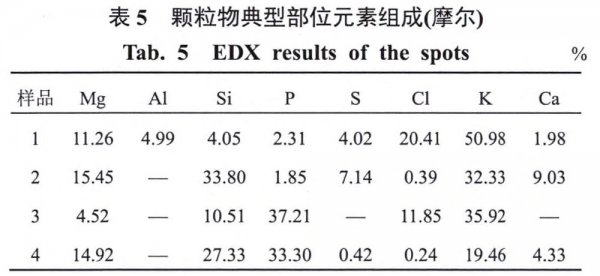

玉米稈原樣及ADP添加量為P/K摩爾比=1時典型顆粒物的表面形貌如圖4所示,對應的EDX分析見表5。由圖4(a)可以看出,玉米稈原樣產生的PM,由一些球形小顆粒凝聚或團聚而成,EDX結果顯示其(點1)主要由KCl組成。此外,點1中K/(C1+2S)的比例為1.79,表明其化學成分除了KCl外還有一定量的KOH或K2CO3組成,這與3.2中分析相一致。從圖4(c)可以看出,添加ADP后,PM1顆粒的表面形貌無明顯改變。但是從表5中元素組成可以清楚看到(點3),此時PM1的化學組成主要為KPO3和KCL。這表明添加ADP后KPO3的揮發-冷凝也對PM1的形成起重要作用。

由圖4(b)可知,玉米稈原樣燃燒PM1-10多為一些規則的圓球狀顆粒,部分球狀顆粒表面較為光滑而部分表面較為粗糙,顆粒之間相對松散、獨立且表面通常附著有一定量的不規則狀的小顆粒。使用EDX對球狀顆粒表面進行分析(點2),發現其化學組成主要為K、Si、Ca、Mg(含量由高到低)等組成,可以推測其主要成分為K-Ca/Mg的硅酸鹽。此外,對附著在球狀顆粒表面的不規則狀小顆粒進行分析表明其主要為KCl小顆粒,這表明KCl顆粒在大顆粒表面的異相凝結(heterogeneous condensation)也對PM1-10的形成起重要作用。添加ADP后對PM1-10的形貌也無顯著影響,但從EDX結果中可以看到,添加ADP后PM1-10的主要元素組成為P、K、Si、Ca、Mg(含量由高到低),故此時除了原有的K-Ca/Mg的硅酸鹽,還產生了較多的K-Ca/Mg的磷酸鹽。ADP可與灰分中的堿金屬和堿土金屬化合物反應形成復雜的磷酸鹽化合物,這些磷酸鹽尤其是堿土金屬化合物通常具有較高的熔點而保留在底灰中。部分磷酸鹽化合物(如KPO3,Ca(PO3)3等)以及一些硅酸鹽和磷酸鹽的共融物[13]熔點較低,可通過熔融聚并等作用形成粒徑處于微米級別的圓球狀顆粒物,因此會增加PM1-10的排放量。

2.4底灰化學組成分析

樣品燃燒后所得底灰的化學組成如表2所示。從表中可以看到原樣底灰中主要由K2O和SiO2組成并含有一定量的MgO和CaO,P2O5及其他組分含量均較低(<5%)。這說明此時灰分主要由K-Ca/Mg硅酸鹽組成,并且K2O含量很高,很可能以低熔點的堿金屬硅酸鹽存在。這與燃燒后底灰發生了一定的熔融相一致。添加NH4H2PO4后灰分中P2O5含量顯著增高,達到32.78?57.86%。此時灰分主要由P2O5,K2O和SiO2組成,表明其主要由堿金屬磷酸鹽和硅酸鹽組成。可以看出,添加NH4H2PO4后灰分中底灰中P2O5和K2O占比超過60%,從化學成分組成來講是一種潛在的化肥替代產品,可用于制備復合肥產生一定的經濟附加值。

3結論

本文使用立式管式爐燃燒裝置研究了NH4H2PO4添加劑對玉米稈燃燒PM排放的影響,主要結論如下:

1)玉米秸桿原樣燃燒產生的顆粒物呈雙峰分布且主要由亞微米顆粒物(PM1)組成。

2)NH4H2PO4的添加可有效減少顆粒物總量PM10尤其是PM1的排放量,并且減排效果與P/K摩爾比密切相關。當P/K摩爾比為1時,PM1和PM10的減排效果最好,分別達到44.43%和30.70%。

3)NH4H2PO4與玉米稈中的K鹽反應生成的K-Ca/Mg磷酸鹽化合物,可將K固定在大粒徑灰分中,有效抑制了K鹽向氣相中釋放并最終達到降低PM排放的目的。

|