|

史訓旺,辛馨,劉照,路遙,程群鵬,李建芬

(武漢輕工大學化學與環境工程學院,武漢430023)

摘要:以水稻、小麥、玉米、棉花、油菜5種農作物秸稈為研究對象,采用管式爐對其進行熱解實驗,探討熱解產氣量的差異性。實驗結果表明在5種生物質秸中,油菜秸熱解產氣率為0.28L/g,熱解產物中的CO和比氣體含量分別為31.6%和26.3%,原料熱值與熱解燃氣中可燃氣體的低位熱值分別為12345.84kj/kg和10.51MJ/m3,5項值在5種秸稈中均為最高。5種秸稈樣品的SEM照片顯示其表質層分布和篩管結構形狀、大小均不相同;樣品的C元素含量、O/C原子比率及顆粒結構的差異會影響其熱解產氣總量與產物中CO氣體含量。

0引言

生物質被視為繼煤炭、石油和天然氣之后的第四大能源,生物質熱解氣化可將生物質原料轉化為以CO和H2為主的氣體燃料[1-2]。中國農業秸稈類生物質儲量豐富,將秸稈類生物質通過熱裂解轉化為合成氣,一方面可將大量農業生物質轉化為燃料或工業原料,供工農業使用,所制取的合成氣還可進一步生產汽油等燃料油;另一方面可避免大量的生物質資源被廢棄或隨意焚燒而造成環境污染,變廢為寶[3-4]。因此對生物質能利用技術的開發至關重要,近年的研究也越來越多[5]。

中國生物質熱解技術上可行,但熱解燃氣含量與燃氣熱值較低[6-7]。因此,對熱解技術進行深入研究,提高生物質熱解的燃氣熱值與可燃氣比例,是當前利用熱轉化技術處理生物質回收燃氣的研究重點[8]。本文以中國5種主要農業秸稈廢棄物為研究對象,對其進行熱解實驗并考察燃氣產率、熱值與可燃氣含量的差異性。

1實驗部分

1.1樣品預處理

實驗樣品來自湖北某農場,由水稻秸、小麥秸、玉米秸、棉花秸和油菜秸組成。為減少水分含量,秸稈收集后于自然條件下晾曬7d,然后破碎過篩成粒徑約為1.25mm,干燥保存待用[9]。

1.2樣品分析

使用FLASH2000元素分析儀器測定秸稈樣品的C、H、O、N、S元素含量;樣品的工業分析采用GB/T 28731-2012固體生物質燃料的工業分析方法。生物質樣品的熱分解特征與表面形貌采用Q600型熱重測試儀(TG-DTG)和日立S-3000N型掃描電子鏡(SEM)進行觀察分析。

1.3熱解裝置

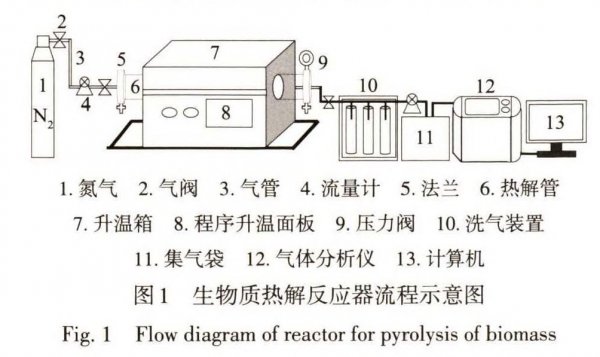

實驗所用熱解爐的結構如圖1所示。試驗前,將盛有樣品的瓷舟通過法蘭口處送入熱解爐中,通入氮氣吹掃以排除爐管內空氣,然后對反應器進行程序升溫,待到達設定溫度后(750℃),推動反應器到生物質顆粒處,打開閥門用集氣袋收集熱解產物,使用Gasboard-3100紅外煤氣分析儀對氣體成分和含量進行分析。

2結果與討論

2.1樣品的元素分析與工業分析

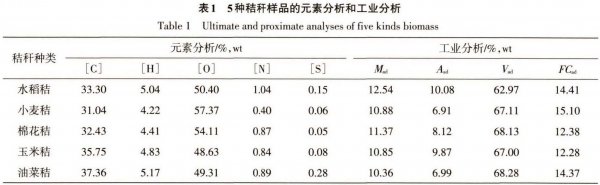

表1給出5種秸稈樣品的元素分析與工業分析結果,由表1可知,不同秸稈的C、H、O、N、S元素含量不同;油菜秸中C、H元素含量最高,小麥秸C、H元素含量最低;水稻秸中O、N元素含量最高,玉米秸中O、N元素含量最低。工業分析中,5種秸稈的揮發分均在60%以上;油菜秸和水稻秸分別具有最高和最低的揮發分;水稻秸灰分最高。

2.2熱解過程分析

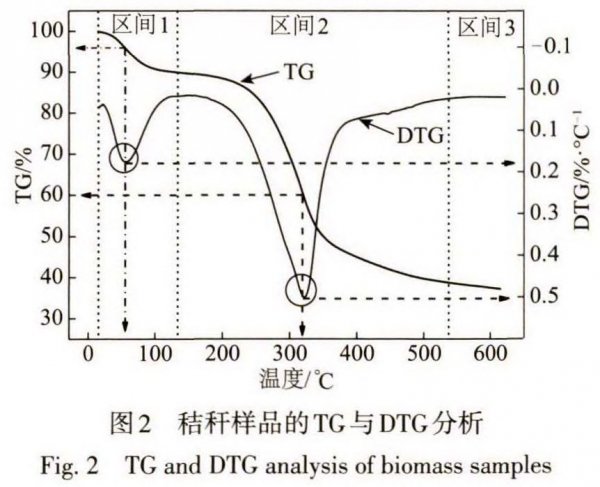

利用TG-DTG熱分析儀模擬生物質秸(5種秸稈均勻混合)熱解過程,其過程如圖2所示,由圖2可知生物質熱解過程主要分為3個階段:

1)區間1區域主要為生物質物理脫水干燥階段[10],從TG曲線顯示溫度在30℃時生物質開始脫水,由DTG曲線可知52℃時干燥失水速率達到最大為0.18%,當溫度達到160℃時水分基本除盡。

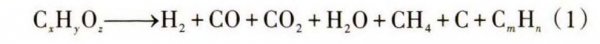

2)區間2期間主要是生物質的脫揮發分階段。隨溫度進一步升高,生物質開始脫揮發分,并不斷分解成氣體、炭和焦油[11],其過程如方程式(1)所示。同樣由TG和DTG曲線可知,溫度在170℃時脫揮發分開始,320℃時脫揮發速率達到最大為0.5%/℃,530℃左右生物質脫揮發分基本結束,此時生物質總質量損失約為63%。

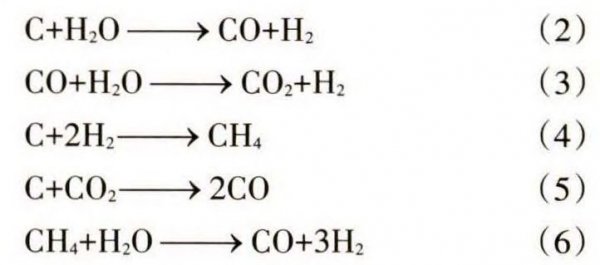

3)區間3期間為二次熱解裂解過程,在熱解過程中,同時發生均相反應(在氣體和蒸汽之間)和非均相反應(在焦炭和氣體以及蒸汽之間),主要反應為式(2)~式(6)[12-13]。

2.3熱解差異分析

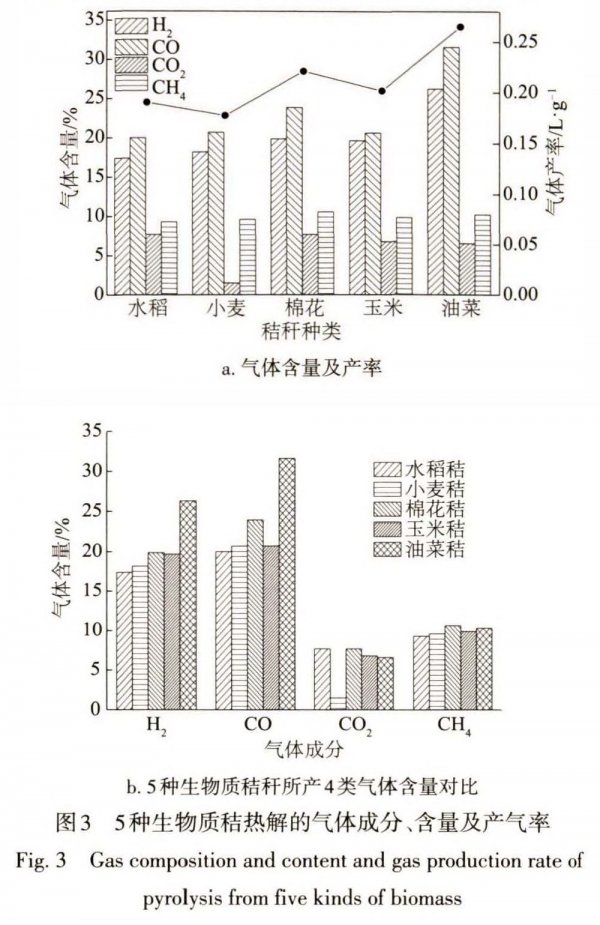

5種秸稈熱解的主要成分含量如圖3所示,由圖3a可知,不同秸稈熱解的主要氣體成分相同,但含量與產率不同;5種秸稈熱解產物的含量關系為CO>H2>CH4>CO2;其中,油菜秸的具有最高的產氣率,為0.28L/g;小麥秸產氣率最少,為0.18L/g。由圖3b可看出油菜秸熱解產物中H2和CO含量明顯高于另外4種秸稈,水稻秸的這2種氣體含量最低;在CO2氣體成分這一項中小麥秸的含量最低;CH4氣體產量除棉花秸略高外,其他4種無明顯差異。不同類型的生物質秸的半纖維素和纖維素以及木質素含量各不相同,纖維素、半纖維素和木質素的不同固有化學結構會在不同的溫度下分解產生不同量的氣體[14],故5種秸稈熱解量各不相同。

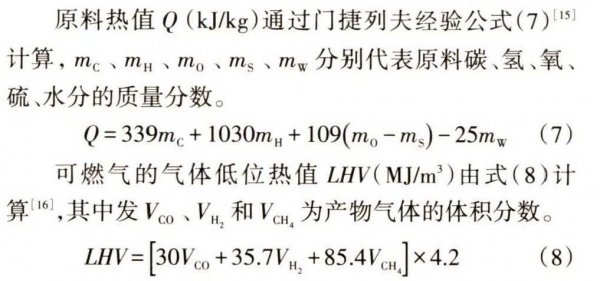

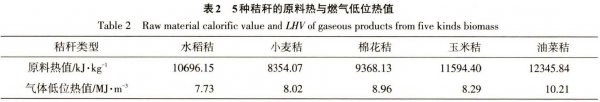

2.3.1原料熱值和氣體熱值分析

表2為5種秸稈的原料熱值和熱解可燃氣的低位熱值。通過表2和表1可知,油菜秸的C、H元素質量含量最高,其原料熱值最高;小麥秸的C、H元素含量最低和O元素含量最高,其原料熱值最低;這與文獻[17]研究結果一致,生物質的C和H元素含量對其原料熱值產生積極影響,O則產生負面效果,高C和更少的O與灰分決定原料具有高的熱值。還可看出,油菜秸最高的可燃氣低位熱值對應著最高的原料熱值;水稻秸熱解燃氣的最低熱值與其具有最高的灰分和最低的揮發分不謀而合。故推測原料熱值會影響其熱解產物中可燃氣熱值。

2.3.2 C元素含量及O/C原子比分析

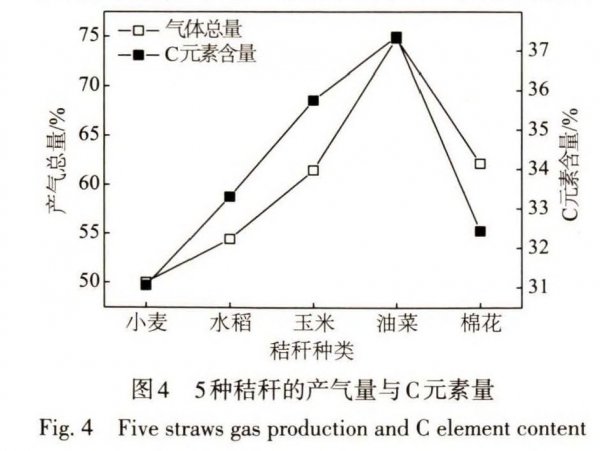

圖4為秸稈熱解產氣總量與C元素含量關系圖。從圖4中可看出,油菜秸具有最多的C元素含量和最高的產氣總量,小麥秸的最低C元素含量伴隨著最少的產氣總量,產氣總量隨C元素含量的增減而增減(R2=0.926);故秸稈熱解的產氣總量與其C元素含量相關。

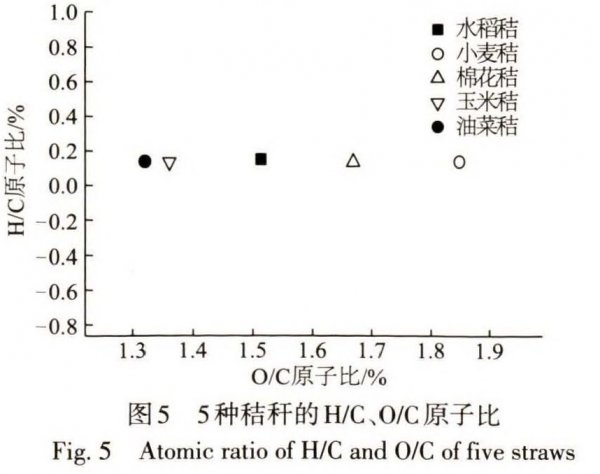

圖5為5種秸稈的H/C與O/C的原子比,從圖5可看出5種秸稈的H/C比率幾乎相同,但O/C比率不同,小麥秸O/C比率最大,油菜秸的O/C比率最小。研究表明:生物質中O/C比率越低其纖維素含量越高[17];生物質纖維素含量越高其熱解產物中CO含量越高[18];聯系圖3b可知,油菜秸熱解產生CO氣體最多,小麥秸CO氣體含量較低;說明生物質秸的O/C元素含量比影響纖維素的含量進而影響其熱解產物中CO的含量;因此可采取適當的熱化學預處理增大其C元素含量減少O元素含量,從而得到更多的目的氣體。

2.3.3 SEM分析

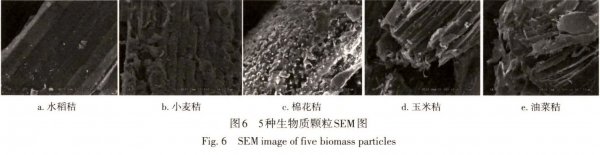

5種秸稈顆粒放大1000倍的SEM照片如圖6所示。圖6a中水稻秸幾乎看不到表質層,可清晰地看到篩管,篩管呈四方體狀,排列緊密,直徑約為10μm;圖6b中小麥秸的表質層剛開始脫落,大部分覆蓋于篩管上,篩管呈圓柱狀,直徑約為5μm;圖6c中棉花秸表質層呈絮狀分布并大面積脫落,篩管輕微破碎呈圓柱狀,直徑約為20μm;圖6d和圖6e中玉米秸和油菜秸能看到裸露且破損嚴重的植物篩管,少量表質層散落在篩管里面.玉米秸篩管整體呈不規則鏤空圓柱狀,且相比水稻和小麥秸其管壁較薄;油菜秸呈鱗片狀分布,且纖維層片薄而疏松,表面有小孔分布。生物質的半纖維素與木質素相互交聯覆蓋于纖維素表面,可形成致密的保護層,生物質的熱裂解主要是這3部分的獨立裂解反應[19-20]。研究表明:當秸稈的半纖維素和纖維素兩者在重疊的溫度范圍內分解時,在纖維素表面上熔化的半纖維素將抑制纖維素分解,并且導致纖維素將在更高的溫度下分解[21-22]。油菜秸稈(圖6e)結構蓬松無序,纖維層片薄而裸露,其熱解產量最高;小麥秸稈(圖6b)篩管排列有序緊密,表質層包裹緊密,其熱解產量最低。分析認為:秸稈的纖維素篩管結構、形狀和大小的不同會導致其具有不同的堆積密度及其他物理性質的差異,從而影響相互之間的熱傳遞和導致用于熱反應的表面積不同以及阻礙顆粒內部一次裂解與二次裂解氣體的逸岀,進而影響其熱解產量。此分析可與圖4、圖5結合解釋5種秸稈熱解產氣量差異的原因。

3結論

對水稻、小麥、玉米、棉花、油菜5種秸稈進行熱解實驗以及產氣差異性探究,結論如下:

1)5種秸稈熱解的主要氣體成分為4種,含量關系為CO>H2>CH4>CO2;5種秸稈中油菜秸的C、H元素含量,揮發分值.產氣率,熱解產物中CO與壓氣體含量、可燃氣體低位熱值以及原料熱值均為最高;秸稈樣品的C元素含量、O/C原子比率影響其熱解總量與CO氣體含量。

2)TG-DTG分析表明:秸稈熱解過程主要為脫水、脫揮發分、熱解裂解3個階段,溫度在320℃時秸稈熱解失重率達到最大,為0.5%/℃,550℃時脫揮發分基本結束。

3)SEM分析表明:5種秸稈顆粒表質層分布與篩管結構形狀以及大小不同;同時由于其物理性質的差異,秸稈熱解時會影響相互之間的熱傳遞和用于熱反應的表面積不同以及阻礙顆粒內部裂解氣體的逸出,進而影響其熱解氣產量。

|