|

李洪嶺,李旭建,宋玉杰,張亮

(山東泉林集團有限公司,山東聊城252800)

摘要:我國是農業大國,每年農業廢棄物秸稈產生量超過10億t,其中可收集利用量達9億t,秸稈是一種寶貴的可再生資源,但是長期以來由于受消費觀念和生活方式的影響,我國秸稈資源完全處于高消耗、高污染、低產出的狀況,收集利用一直是我國亟待解決的難題。對農業廢棄物秸稈高值化綜合利用體系建設進行分析闡述,并以山東泉林集團有限公司為案例,詳細介紹了其在農業廢棄物秸稈高值化綜合利用方面的實踐,以期為我國秸稈綜合利用及秸稈收儲運提供新的借鑒經驗,加快農業廢棄物秸稈高值化綜合利用體系的推廣,解決秸稈資源浪費及其帶來的負面影響。

中國是農業大國,根據《2017年中國統計年鑒》統計數據可知,2016年全國農作物總播種面積約為1.67億hm2,與2015年基本持平。國家發展改革委、農業部開展的“十二五”秸稈綜合利用終期評估結果顯示,2015年全國主要農作物秸稈理論資源量為10.4億t,秸稈種類以小麥、水稻、玉米為主,13個糧食主產區占全國秸稈理論資源量的73%,可收集資源量為9.0億t,利用量為7.2億t,秸稈綜合利用率由2010年的70.5%提高到80.1%,秸稈綜合利用取得明顯成效。從“五料化”利用途徑看,秸稈肥料化利用量3.9億t,占可收集量的43.2%;秸稈飼料化利用量1.7億t,占可收集量的18.8%;秸稈基料化利用量0.4億t,占可收集量的4.0%;秸稈燃料化利用量1.0億t,占可收集量的11.4%;秸稈原料化利用量0.2億t,占可收集量的2.7%。

山東省作為傳統農業大省,2016年山東省農作物播種面積為1097萬hm2,糧食產量4700萬t,全省農作物秸稈總量約為8527萬t,綜合利用量7482萬t,綜合利用率由2015年的85%提高到87.7%。根據《山東省加快推進秸稈綜合利用實施方案》(2016—2020年)要求,到2020年全省農作物秸稈綜合利用率達到92%以上。

雖然目前我國秸稈綜合利用取得了一些成效,但仍存在著綜合利用不充分、利用結構不合理等問題,農業廢棄物秸稈無害化處理、高值化綜合利用問題亟待解決。在“十三五”期間,我國還將進一步加大秸稈綜合利用工作力度,不斷加大資金投入力度,不斷完善秸稈收儲運體系和扶持政策,推動我國秸稈綜合利用產業化、規模化發展。

通過搜集近年來農作物秸稈綜合處理的成果,以及大量有關農業廢棄物秸稈高值化綜合利用方面的文獻,并對其進行詳細梳理和歸納,為本課題的分析與研究提供理論依據。

1秸稈高值化綜合利用體系建設背景

1.1秸稈焚燒對環境的危害

農作物秸稈中含有氮、磷、鉀、碳氫元素及有機硫等。特別是剛收割的秸稈尚未干透,經不完全燃燒會產生大量Pm2.5、氮氧化物、二氧化硫、碳氫化合物以及煙塵、氮氧化物,在陽光作用下還可能產生二次污染物臭氧等。而且焚燒秸稈時,大氣中二氧化硫、二氧化氮、Pm2.5三項污染指數達到高峰值,嚴重污染空氣環境,影響空氣質量。根據相關文獻資料研究,玉米、小麥野外燃燒過程中Pm2.5的排放因子分別為30.05g/kg和23.70g/kg。

1.2國家重視秸稈綜合利用,鼓勵秸稈清潔制漿

為促進秸稈的綜合利用,2008年國務院發布《關于加快推進農作物秸稈綜合利用的意見》(國辦發[2008]105號),提出積極發展以秸稈為原料的加工業。鼓勵采用清潔生產工藝,生產以秸稈為原料的非木紙漿。引導發展以秸稈為原料的人造板材、包裝材料、餐具等產品生產,減少木材使用,以及加快建設秸稈收集體系。以企業為龍頭,實施技術示范和產業化項目。根據秸稈綜合利用的不同用途,建立秸稈綜合利用科技示范基地。

2009年國家發展改革委、農業部聯合下發《關于編制秸稈綜合利用規劃的指導意見》(發改環資[2009]378號)文件,指出秸稈纖維作為一種天然纖維素纖維,可以作為工業原料,其中最主要作為紙漿原料。采用清潔生產工藝,科學使用秸稈生產非木紙漿”。

2011年國家發展改革委發布《產業結構調整指導目錄(2011年本)》,鼓勵采用清潔生產工藝,建設以非木纖維為原料、單條10萬t/a及以上的紙漿生產線。

國家發展改革委、農業部、財政部在《關于印發“十二五”秸稈綜合利用實施方案的通知》(發改環資(2011)2615號)文件中提出,從政策、資金和有效運營等方面對秸稈清潔造紙給予扶持。鼓勵秸稈制漿造紙清潔生產技術研發推廣,支持成熟的秸稈紙漿造紙清潔化新技術產業化發展。”

1.3典型企業

山東泉林紙業有限責任公司按照“綠色泉林,生態紙業”的發展目標,通過對秸稈的利用,建立秸稈收儲運體系,從源頭抓好原料供應,延伸秸稈綜合利用產業鏈,直接帶動農民增收。秸稈經過原料化利用后,再進行肥料化利用,生產出有利于農業發展、有利于身體健康、有利于保護環境的產品,使秸稈變廢為寶反哺于農業,促進了農作物增產增收,增加了農民的收入,改良了土壤,減少了焚燒秸稈對環境的影響,探索出了一條秸稈高值化綜合利用和循環經濟發展的道路。2011年企業秸稈綜合利用循環經濟發展模式以《資源再生利用的曙光》入選中央黨校培訓教材——《生態文明建設與可持續發展》典型案例。2012年又以“構建清潔型草漿造紙循環產業鏈的造紙企業循環經濟發展模式”被國家發改委列入《中國循環經濟典型模式案例》。

2泉林秸稈高值化綜合利用體系建設實踐

2.1依托自主研發技術創新構建循環經濟模式

20世紀90年代,隨著國家環保形勢的日益嚴峻,素有“白紙黑水”之稱的傳統秸稈制漿造紙行業成為被關停的重災區,泉林集團化壓力為動力,通過技術轉型升級,堅持平臺建設先行的創新思路,開發了秸稈清潔制漿技術,并建設成立了國家級企業技術中心,與中國制漿造紙研究院、中國農科院、北京林業大學、中國農業大學、美國北卡羅萊納州立大學等科研院所建立長期技術合作關系,組建了以企業自有專業技術人才和外聘專家組成的綜合性技術研發隊伍,為技術研發的順利開展提供了良好的智力支持。

依托自主研發,泉林集團先后取得了秸稈制漿廢液生產木素有機肥技術研究、秸稈清潔制漿新技術、環保型秸稈本色漿制品技術研究、本色麥草漿清潔制漿技術、秸稈立式連續蒸煮紙漿技術、秸稈源黃腐酸的特性及其應用6項國際領先技術成果(圖1)。在技術突破的基礎上,引人循環經濟理念,構建了秸稈綜合利用循環經濟模式——泉林模式。

公司整體技術具有典型的原創性,技術壁壘高,截至目前,已累計申報專利241項,獲得授權190項(150項發明專利),大部分發明專利保護期限仍在10~20年,覆蓋了秸稈制漿、紙及紙制品、肥料、環保、熱電銨法脫硫鏈及相關裝備制造等與秸稈制漿造紙循環經濟產業有重要關聯的領域。技術成果認可度高,完成20余項科技成果驗收鑒定,6項核心技術獲得國際領先技術成果鑒定,被認定的國家重點新產品2個,獲省部級以上獎項5個。

2016年,上述技術又被國家發改委編入《國家重點推廣的低碳技術目錄》,成為其中僅有的2項碳匯類技術之一。

2.2成熟的秸稈產業化收儲體系

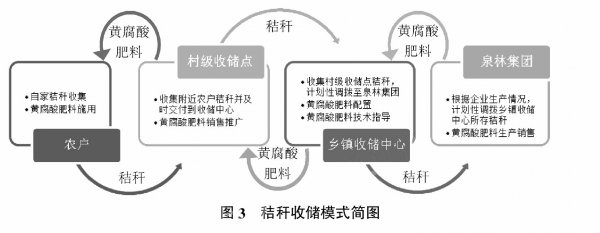

為解決農作物秸稈收儲難題,泉林集團通過多年摸索實踐,形成了一套高效、完善的秸稈收儲體系。由于糧食收割有季節性,秸稈儲存需要1年的周期,儲存占地面積很大,為解決秸稈的儲存問題,企業通過在村鎮建設布點,建立了“企業+鄉鎮收儲中心+村級收儲點+農戶”四位一體的秸稈收儲網絡,并專門成立公司專業化運作秸稈收儲運業務,實現了秸稈原料按照生產需求的計劃性調撥,在收集秸稈原料的同時,還代銷公司的黃腐酸肥料和生活用紙,實現了“一點三用”,使企業以秸稈收儲為切入點實現了與“三農”及“新農村建設”的對接服務(圖2,圖3)。

2.3環境與社會效益

2.3.1減少、避免秸稈焚燒,改善大氣質量

山東泉林集團有限責任公司研發的秸稈綜合利用技術實現了秸稈的工業化利用,減少了秸稈廢棄焚燒帶來的環境污染問題,符合國家提出生態文明建設。以泉林目前建設項目為例,年處理秸稈150萬t,與秸稈堆放相比,年減少堆放污染面源COD總量195萬t。與秸稈野外燃燒產生的污染相比,年可減少二氧化碳排放105萬t,Pm2.5減排量約4t。由于整個生產過程不消耗森林資源,每使用1t泉林本色生活用紙,可節省木材3.5m3(約相當于30棵3~4年的樹木)。按照2010年上海世博會中國館的數據:1t秸稈充分燃燒釋放1.8t二氧化碳,泉林利用天然秸稈纖維生產本色生活用紙,每使用一盒200抽面巾紙,相當于減少碳排放1kg。由此可以看出,環境效益十分顯著。

2.3.2農民增收

企業以小麥、玉米等秸稈為主要原料,農民回收秸稈后出售給企業,可直接增加收入。按秸稈產量240kg/667m2,秸稈價格550元/t計,可為農民增收130元/667m2,按每戶4口人每人平均1000m2土地計算,每戶增收近800元。另外,秸稈收儲、運輸等環節,也可直接帶動秸稈原料豐富地區的農業發展與近萬戶農民增收,實現農民不離鄉、不離土致富,極大拉動農村就業和經濟發展。企業若收集150萬t秸稈,可直接增加秸稈產區農民收入8.25億元,可惠及農村耕地41.7萬hm2,人口416萬人。

2.3.3以黃腐酸有機肥的形式實現秸稈還田,實現農作物增收

秸稈提取纖維制得秸稈漿后,將含有大量黃腐酸和微量元素的制漿剩余物通過工業化手段生產黃腐酸有機肥反哺農業,實現了秸稈工業化生產過程的還田。

黃腐酸有機肥腐植酸含量高達55%,其中黃腐酸含量38%以上。具有良好的水溶性,有機質含量高,可增強土壤團粒結構,有效調節土壤酸堿度,增強農作物的抗逆性,實現糧食增產增收;對改良土壤有很好的促進作用(增加土壤有機質含量,提高土壤保肥、保水能力)。經中國農業科學院和東北地區農場試驗,施用后可使糧食作物增產5%以上,同時減少化肥用量30%。泉林年處理150萬t秸稈項目建成后,可向市場提供50萬t優質高效黃腐酸肥料產品,按照施用量20kg/667m2計算,可改良耕地167萬hm2,增收糧食近6億kg,減少化肥用量約21萬t。

2.3.4生產有利于人體健康的產品,引領綠色消費

傳統生活用紙化學制漿漂白的過程會產生危害環境和人體健康的持久性有機污染物(如有機鹵化物AOX和二惡英的產生)。泉林本色產品運用一系列泉林特有本色專利技術工藝處理、加工,保持純天然非木植物纖維的原始色澤和質感,纖維結合緊密,強度好,不掉屑,不掉粉,不使用漂白劑等有害化學制劑,杜絕了有機鹵化物AOX和二惡英的產生,符合美國FDA檢測和歐盟食品級檢測機構檢測標準,是新一代對人體無害、對環境無污染的健康環保型新產品。

3建議

秸稈是重要的農副產品,也是重要的生物資源。集約、高效、綜合利用秸稈資源,是改善農村衛生條件的清潔工程、提高耕地綜合生產能力的沃土工程、優化畜牧業結構的節糧工程、減輕大氣污染的環境工程、建設資源節約型社會的能源工程、增加農民收入的富民工程和實現農業可持續發展的生態工程。秸稈資源綜合有效利用對實現中國全面建設社會主義新農村具有重大的現實意義和深遠意義。由于我國農村秸稈資源完全處于高消耗、高污染、低產出的狀況,造成極大的資源浪費和環境污染,秸稈處理問題迫在眉睫。農業廢棄物秸稈高值化綜合利用體系建設具有開拓性、創新性,推廣應用前景巨大。建議進一步深化機理研究,加快農業廢棄物秸稈高值化綜合利用體系建設。

4結論

4.1秸稈循環利用

農作物秸稈是可再生資源,其主要成分為纖維素、半纖維素和木質素。根據國家發展改革委、農業部開展的“十二五”秸稈綜合利用終期評估結果顯示,2015年全國主要農作物秸稈利用量為7.2億t,秸稈綜合利用率由2010年的70.5%提高到80.1%,秸稈綜合利用取得明顯成效。但是從“五料化”利用途徑看,秸稈原料化利用量0.2億t,僅占可收集量的2.7%。通過工業化的生產技術,將農業的廢棄物——秸稈制成紙漿、紙張,將制漿廢液制成黃腐酸肥料再施用于農業,實現了“秸稈還田”,使兩個傳統產業的廢棄物互為資源,延伸了造紙業循環經濟和農業循環經濟產業鏈,進而實現了“農業—造紙業—農業”的產業經濟循環。

4.2示范作用

通過建立秸稈收儲運體系,建設秸稈收儲中轉中心,直接帶動秸稈富產區農民增收,實現農民不離鄉、不離土致富。秸稈經過原料化利用后,再進行肥料化利用,使秸稈變廢為寶施用于農業生產,形成了完整閉合的產業鏈條,大大減少了秸稈焚燒產生CO2和Pm2.5,改善了空氣質量,環境效益顯著。秸稈高值化綜合利用體系循環經濟特征明顯,既立足于企業自身的循環經濟建設,又融入關聯行業的發展,互為依托,示范效果突出,解決了秸稈廢棄焚燒這一難題,對于節約資源、保護環境、增加農民收入、農業的可持續發展都具有重要的現實意義。

參考文獻

[1]中華人民共和國統計局.2017中國統計年鑒[M].北京:中國統計出版社,2018,5.

[2]畢于運,王亞靜.經驗與啟示:發達國家農作物秸稈計劃焚燒與綜合利用[M].北京:中國農業科學技術出版社,2017,12.

[3]祝斌,朱先磊.農作物秸稈燃燒Pm2.5排放因子的研究[J].環境科學研究,2005,18(2),29-33.

[4]蔣鴻峰.中國秸稈產業藍皮書[M].北京:中國農業出版社,2016,8.

[5]《中國農業產業化龍頭企業群像解析》課題組.模式制勝:中國農業產業化龍頭企業群像解析.第二輯[M].杭州:浙江大學出版社,2014,9.

[6]國家發展和改革委員會應對氣候變化司.國家重點推廣的低碳技術實施指南(第1冊)[M].北京:中國財政經濟出版社,2015.11.

[7]尹成杰.撿回另一半農業:農業生物質與生物質能源[M].北京:中國農業出版社,2012,5.

[8]鄧繼海,王永生.中國秸稈產業化[M].北京:中國農業出版社,2015,12. |