|

姜文騰

(國峰清源生物能源有限責任公司,北京100022)

摘要:牛糞與水稻秸稈混合物進行厭氧發酵,不僅能夠產出生物質能源、改進能源結構,還能降低農業廢棄物對生態環境造成的危害,促進生態、經濟同步發展。在牛糞與水稻秸稈混合厭氧發酵過程中,原料配比、預處理劑差異、外部溫度等因素都會影響厭氧發酵效果。為了促進生物質能源生產效率與質量的進一步提升,本文開展試驗優化牛糞與水稻秸稈混合物厭氧發酵產沼氣工藝。結果表明,水稻秸稈和牛糞按照1∶1比例獲取混合物進行厭氧發酵,并將濃度為2%的H2O2作為預處理劑,厭氧效果最佳。

牛糞和水稻秸稈是農業生產中常見的廢棄物,對兩者實現混合發酵,會比單一發酵效果更好。在對牛糞和水稻秸稈混合物進行厭氧發酵的過程中,預處理劑類型、濃度及混合物配比等因素都會影響沼氣生產效率和質量。為了獲得最佳發酵成效,該文結合厭氧發酵技術,通過試驗對牛糞與水稻秸稈混合厭氧發酵產沼氣的工藝進行優化,為提升發酵效果提供一定的理論基礎。

一、厭氧發酵技術概述

所謂厭氧發酵技術,指的是在無氧氣環境下,通過厭氧菌自身生化作用,分解轉化畜禽糞便、人類糞便、污水及秸稈等復雜有機物,并殺死寄生卵、病菌,產生沼氣的過程,也被稱為厭氧消化或者沼氣發酵技術[1]。微生物是整個過程中最活躍的因子,其分解、轉化各種復雜有機物,產生沼氣。

二、材料和方法

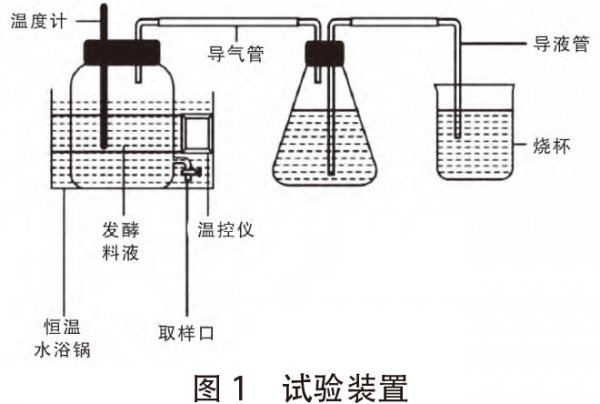

(一)試驗裝置

在優化牛糞與水稻秸稈混合厭氧發酵產沼氣工藝試驗過程中,首先結合試驗目的和試驗理論技術,設計單項厭氧發酵系統。試驗裝置主要包括3個部分,分別是集氣裝置、水浴恒溫裝置、發酵裝置(見圖1)。在集氣裝置中,包含一個容量為1L的燒杯和容量為2L的錐形瓶,為了防止出現漏氣現象,用橡膠塞對錐形瓶口進行密封,該橡膠塞設有導氣孔;水浴恒溫裝置中設置一個溫度控制儀,結合不同試驗階段具體的溫度要求,對發酵溫度進行動態調整;發酵裝置為5L的下口瓶,并用具有導氣孔的橡膠塞對瓶口進行密封處理,使瓶內形成厭氧環境。裝置之間通過橡膠管和玻璃管來連接導液管和導氣管。

(二)試驗材料

在試驗材料的準備過程中,發酵材料最重要,直接影響著厭氧發酵中微生物的生長和繁育。所選鮮牛糞、秸稈需要滿足碳氮元素配比要求,碳氮比最好控制在(20∶1)~(30∶1)。活性污泥富含微生物群落,生物活性較強,在厭氧發酵中充當接種物。在某標準化養殖場取牛糞,當作菌種來富集厭氧,同時在實驗室對鮮牛糞進行一定時間的漚制,以此作為備用材料。在當地某水稻田取水稻秸稈,在附近的污水處理廠取活性污泥當作接種物。發酵原料碳氮含量見表1。為了從污泥中富集厭氧菌,對取來的污泥進行厭氧馴化,馴化時間為14d,并在馴化期間定期將適量營養液加入其中,以有效提高污泥濃度。

(三)試驗設計

此次試驗通過批式進料,并按照設計好的試驗條件與參數,根據一定比例混合經過馴化的活性污泥、經過預處理的水稻秸稈和牛糞,裝入自制發酵裝置中,實現持續性發酵。試驗分為2個環節,第一環節是針對預處理劑展開的優化試驗,第二環節是針對預處理劑濃度展開的優化試驗,第三環節是針對物料配比展開的優化試驗。在第一環節和第二環節試驗中,分別設置1個對照組和3個試驗組,在第三環節試驗中,設置2個對照組和3個試驗組。在整體試驗過程中,發酵溫度始終保持在34~36℃,發酵料液最初的固體含量總量保持在8%,投入活性污泥量(干質量)保持在0.79g,每天按照固定的時間攪拌一次。

在試驗之前,需要對水稻秸稈進行預處理,具體處理方法為把水稻秸稈鍘成細條狀,每個細條長度保持在1~2cm,在預處理溶液中浸泡24h。預處理溶液和秸稈的混合物中,固液比例需要保持在1∶10,并按照不同試驗環節具體要求差異化配置預處理溶液。浸泡結束后,用蒸餾水將秸稈沖洗干凈,之后將其浸泡在蒸餾水中,經過一定時間的浸泡獲得中性秸稈,同時風干處理中性秸稈,備用。

(四)試驗測定項目及方法

為了獲得比例合適的發酵料液,需要在實際配置過程中利用烘干法進行固體總含量的測定。同時,定期通過PHS-3C酸度計對pH值進行科學測定,一般間隔時間為3h。總氮和化學需氧量都是在發酵之前和發酵之后,分別利用硫酸鉀消解紫外分光光度法和重鉻酸鉀法進行測定。另外,還要定期測定產氣量,主要的測定方法為排水法,按照規定時間每天測定一次[2]。

三、結果與分析

(一)不同類型的預處理劑對厭氧發酵產生的影響

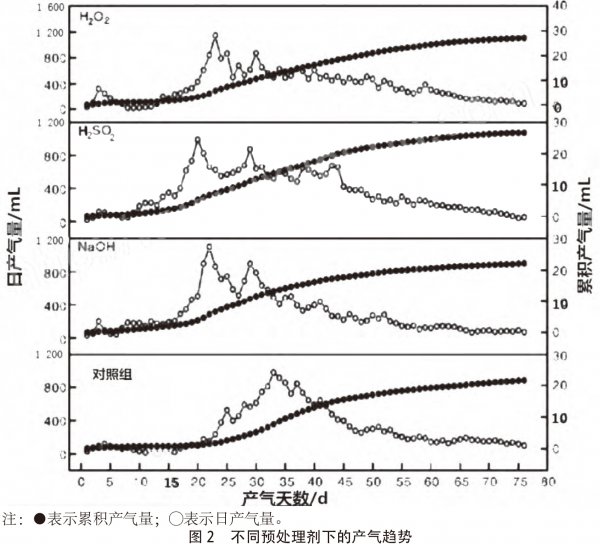

使用不同類型的預處理劑,對牛糞和水稻秸稈對應混合物實現厭氧發酵,其產氣趨勢見圖2。

因為在實際發酵之前,已經對牛糞進行了一定時間的漚制,所以對照組和試驗組在剛開始發酵的時候都出現了一個小的產氣高峰。隨著發酵時間的推移,產酸速率逐漸上升,且遠高于產甲烷的速率,所以發酵過程中開始積累大量的酸物質,促使pH值顯著下降,進而降低了富集甲烷菌的速率,產氣量呈現緩慢上升趨勢,或者出現一定下降。隨著發酵的持續進行,開始加大酸物質消耗量,進而促使pH值上升,加快富集產甲烷菌,并使產氣量呈現上升趨勢[3]。對照組和預處理劑為NaOH、H2SO4、H2O2的試驗組,分別在第33、22、20、23天呈現出最高產氣值,最大產氣速率分別為976、1098、992、1145mL/d。在發酵物料逐漸減少的過程中,產氣量仍呈下降趨勢。對照組和3組試驗組對應積累產氣量從小到大分別是對照組<NaOH<H2SO4<H2O2,產氣量分別是21.6、22.0、26.8、27.3L。可見經過酸堿處理的試驗組,產氣速率得到顯著提升,明顯優于對照組。試驗組中,產氣量極值出現在H2O2組。將每組產氣累積量達到產氣總量的90%設為一個發酵周期,則發酵周期由長到短分別是對照組>H2O2>H2SO4>NaOH,周期天數分別為61、59、57、54d,綜合來看沒有明顯差異。因此,對水稻秸稈實現一定預處理,能夠更快地出現產氣高峰,進而有效提升產氣速率和產氣量。通過H2O2實現預處理,產氣速率最大值和產氣量都要高于NaOH和H2SO4。

(二)預處理劑差異化濃度對厭氧發酵產生的影響

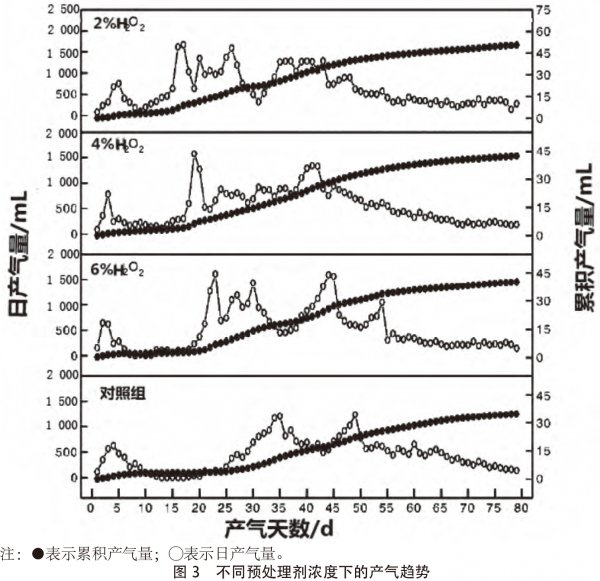

結合上述試驗,在對預處理劑濃度展開優化試驗的過程中,使用的預處理劑為H2O2,對應試驗結果見圖3。

對照組和濃度分別為6%、4%和2%的H2O2試驗組,其產氣趨勢都呈現出先上升后下降的趨勢,整個趨勢中均出現了多個顯著產氣峰值[4]。4組產氣最大峰值分別是第49、23、19、17天,對應的產氣速率最大值分別是1237、1613、1574、1673mL/d。相比試驗組,對照組產氣過程比較滯后,并且產氣速率較低,證明秸稈在實現預處理之后,能夠明顯縮減發酵周期,促使產氣效率得到有效提升。預處理劑為H2O2,濃度分別是6%、4%和2%的試驗組,在實際發酵過程中,日產氣量都高于1000mL的維持天數分別是11、6、18d,可見濃度為2%的H2O2試驗組能夠保持最長的高產時間。對比累積產氣量,對照組與3組試驗組按照從小到大的順序,分別是對照組<6%H2O2<4%H2O2<2%H2O2,產氣量分別是34.6、40.1、42.1、50.5L。濃度為6%、4%的H2O2試驗組由于預處理濃度相對較高,會對秸稈造成較為嚴重的破壞,所以這兩組累計產氣量相對較低。將產氣累積量達到產氣總量的90%設為一個發酵周期,4組發酵周期從大到小分別是對照組>2%H2O2>4%H2O2=6%H2O2,試驗組相比對照組有所提前,在試驗組之間沒有明顯差異。相比6%H2O2和4%H2O2,2%H2O2出現產氣高峰期時間更靠前,并在提高產氣量、產氣速率和產氣天數等方面效果更好。

(三)差異化物料配比對厭氧發酵產生的影響

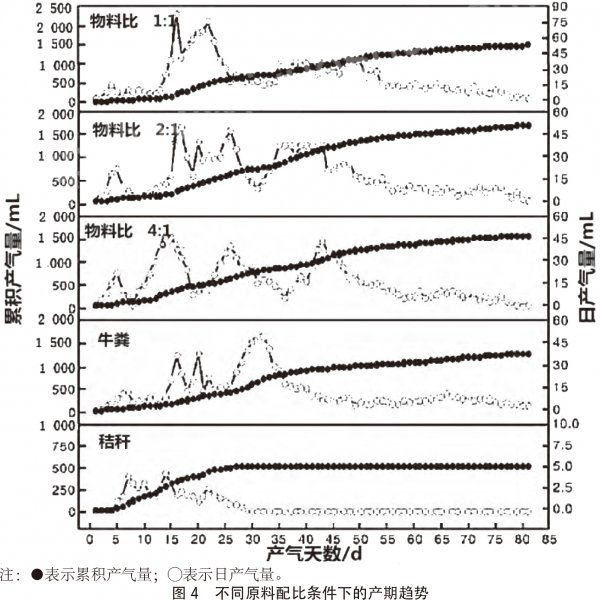

根據上述試驗,確定對水稻秸稈進行預處理的時候,H2O2為最佳預處理劑,且最佳濃度為2%,以此對不同配比的物料進行試驗對比,試驗結果見圖4。

單一秸稈和單一牛糞為兩對照組,牛糞和秸稈混合配比4∶1、2∶1、1∶1為3組試驗組,5組均有幾個較為顯著的產氣高峰,產氣速率最高值分別是450、1673、1587、1672mL/d和2297mL/d,可見混合比例為1∶1的試驗組具有最高產氣速率[5]。同時,相比其他小組,1∶1試驗組在整體發酵期間pH值下降幅度相對較小,并且pH值較快回升至穩定狀態,發酵產沼氣系統比較穩定。對照組和試驗組積累產氣量從小到大分別是單一秸稈<單一牛糞<4∶1<2∶1<1∶1,對應產氣量為5.2、38.3、46.9、50.8L和53.7L,同時3組試驗組的發酵周期沒有明顯差異。因此,混合厭氧發酵的產氣高峰出現時間、產氣量和產氣速率均高于單一發酵,且原料配比在1∶1時各項參數最佳。

綜上所述,利用水稻秸稈和牛糞1∶1的混合物進行厭氧發酵,并將濃度為2%的H2O2作為預處理劑,能夠獲得最佳的厭氧發酵效果。

四、結語

水稻秸稈和牛糞作為常見的農業廢棄物,利用兩者進行厭氧發酵,對促進清潔能源生產和維護生態平衡具有重要作用。該文通過試驗對牛糞與水稻秸稈混合厭氧發酵產沼氣工藝進行優化,得出水稻秸稈和牛糞按照1∶1比例獲取混合物進行厭氧發酵,并將濃度為2%的H2O2作為預處理劑,厭氧效果最佳。

參考文獻:

[1]王艷芹,付龍云,楊光,等.農村有機生活垃圾等混合物料厭氧發酵產沼氣性能[J].農業資源與環境學報,2016(6):1173.

[2]孫亞飛.基于秸稈與糞便混合原料的富氫沼氣發酵工藝研究[D].鄭州:河南農業大學,2016.

[3]梁仲燕,戴本林,郭旭晶,等.H3PO4預處理水稻秸稈厭氧發酵產沼氣的試驗研究[J].中國沼氣,2016(3):31.

[4]張鈞,王月,黃培操,等.牛糞水稻秸稈厭氧共發酵產沼氣操作參數優化[J].天津農學院學報,2017(1):58.

[5]姜宗姍,平佳芃,郭延凱,等.牛糞與玉米秸稈配比對混合厭氧發酵速率的影響[J].河北科技大學學報,2016(4):396. |