|

邢獻軍1,2,4,陳澤宇1,2,李永玲3,朱成成1,2,張學(xué)飛2

(1.合肥工業(yè)大學(xué)汽車與交通工程學(xué)院,安徽合肥230009;2.合肥工業(yè)大學(xué)先進能源技術(shù)與裝備研究院,安徽合肥230009;3.安微建筑大學(xué)機械與電氣工程學(xué)皖,安徽合肥230601;4.國家城市能源計量中心(安徽),安徽合肥230051)

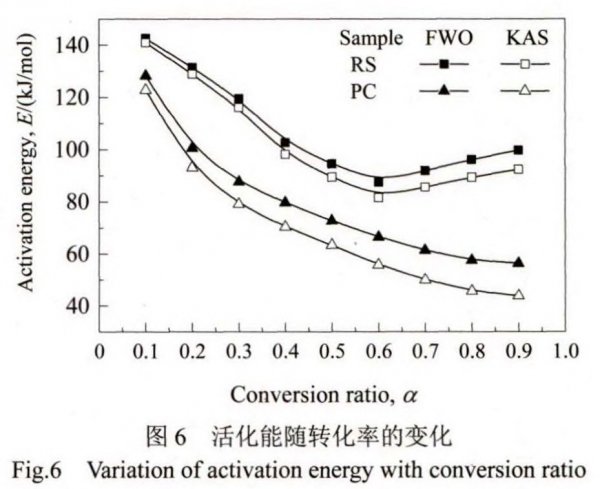

摘要:釆用熱重分析法研究了水稻秸稈(RS)、煤粉(PC)及兩者不同摻混比的混合物在不同升溫速率下(10,20,40℃/min)從室溫升至1000℃的燃燒特性,用Kissinger-Akahira-Sunose(KAS)法和Flynn-Wall-Ozawa(FWO)法計算了燃燒過程中的活化能。結(jié)果表明,失重速率(DTG)曲線中RS比PC多一個失重峰,且殘余質(zhì)量低。隨升溫速率增加,所有樣品DTG曲線均向高溫偏移,產(chǎn)生熱滯后現(xiàn)象。RS和PC在混合燃燒過程中存在協(xié)同效應(yīng),且高溫區(qū)域內(nèi)更顯著。PC摻混比例為50wt%時,混合物平均活化能的計算值較低,僅為76.0kJ/mol(KAS)和83.2kJ/mol(FWO)。

1前言

中國已成為世界上第一大能源生產(chǎn)國和消費國,我國每年秸稈產(chǎn)量有9億噸,水稻秸稈資源十分豐富,但生物質(zhì)能源存在能量密度低和運輸困難等缺點,導(dǎo)致綜合利用率較低,資源浪費且污染環(huán)境。水稻秸稈等農(nóng)副產(chǎn)品的資源化利用對保護環(huán)境、節(jié)約資源及提高經(jīng)濟等具有重大意義[1]。煤與水稻秸稈混合燃燒既能有效改善生物質(zhì)能源利用,又可降低煤炭資源消耗,同時治理環(huán)境污染。

近年來,生物質(zhì)與煤混合燃燒特性研究受到廣泛關(guān)注,Liu等[2]用非等溫熱重分析法研究了兩種草本生物質(zhì)(甜菜根和柳枝稷)與煙煤的共燃動力學(xué);Yu等[3]研究了富氧條件下?lián)交毂群脱鯕鉂舛葘煞N生物質(zhì)(百慕大草和玉米稈)與煙煤共燃特性和動力學(xué)的影響;Yi等[4]對生物質(zhì)與生物炭的共燃行為展開研究,得出混燃過程中生物炭與生物質(zhì)之間存在協(xié)同作用,可燃性更好。煤與其它生物質(zhì)如污泥、油頁巖的共燃特性也有研究[5,6]。對水稻秸稈與煤粉之間共燃行為及其協(xié)同作用的研究較少。

本工作研究了不同摻混比的水稻秸稈與煤粉在10,20和40℃/min升溫速率下的混合燃燒特性,考察了水稻秸稈與煤粉共同燃燒過程中的協(xié)同作用,采用Kissinger-Akahira-Sunose(KAS)法和Flynn-Wall-Ozawa(FWO)法計算了水稻秸稈、煤粉及其混合物在燃燒過程中的動力學(xué)特性參數(shù)。

2實驗

2.1實驗原料

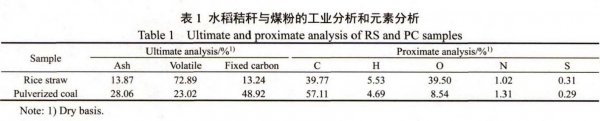

廣東粵西地區(qū)的水稻秸稈(Rice Straw,RS),安徽省淮北市某企業(yè)用煤粉(Pulverized Coal,PC)。水稻秸稈和煤分別在烘箱中105℃下烘干12h,干燥后用破碎機粉碎,通過振篩機篩取粒徑50-150目(106?270pm)的樣品,其工業(yè)分析和元素分析見表1,O含量通過差減法獲取。

2.2實驗設(shè)備與分析儀器

DHG-9070電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱(三發(fā)科學(xué)儀器有限公司),8411型電動振篩機(道土墟越州土工儀器廠),F(xiàn)A124電子天平(舜宇恒平科學(xué)儀器有限公司),MAC-3000全自動工業(yè)分析儀(國創(chuàng)分析儀器有限公司),VarioELcube元素分析儀(德國Elementar公司),SetsysEvoTG-DSC/TGA熱重分析儀(法國SETARAM公司)。

2.3實驗方法

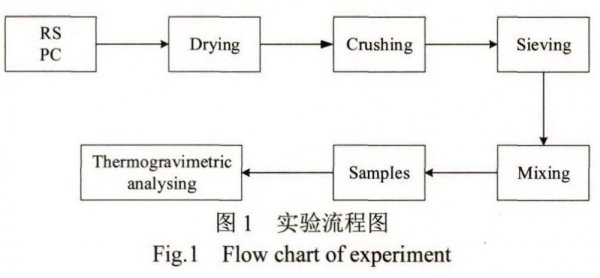

處理后的RS和PC以不同比例混合,PC含量分別為0,30wt%,50wt%,70wt%和100wt%,樣品記作RS,30P70R,50P50R,70P30R和PC,混合均勻后置于干燥器中。燃燒熱重實驗采用熱重分析儀,載氣流量保持在60mL/min,模擬空氣氣氛(N2:O2=4:1體積比),每次取樣品10±0.2mg,釆用非等溫法分別以10,20和40℃/min的升溫速率從室溫加熱至1000℃。實驗前進行無樣品的空白實驗,且所有實驗重復(fù)兩次,以減少系統(tǒng)誤差和測試誤差。實驗流程圖見圖1。

3結(jié)果與討論

3.1水稻秸稈與煤粉單獨燃燒特性

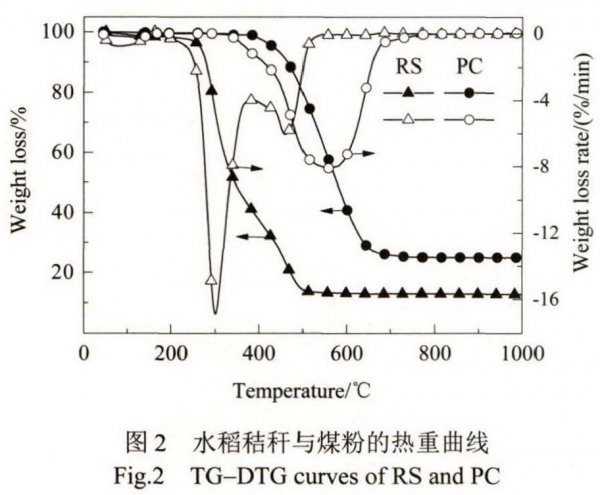

圖2為RS和PC在20℃/min升溫速率下的燃燒失重和失重速率。由圖可知,燃燒過程中,RS的失重主要分為4個階段,失重速率出現(xiàn)3個峰。第1階段發(fā)生在164℃以下,主要為水分受熱蒸發(fā)及汽化,出現(xiàn)一個相對平緩的失重峰,質(zhì)量損失不明顯,這是由于樣品含水量較低;第2階段在164-386℃,失重速率在300℃附近出現(xiàn)最大失重峰,此時燃燒速率最快,有大量揮發(fā)分生成,主要歸因于半纖維素和纖維素的熱分解[7,8];第3個階段在386-537℃,主要是木質(zhì)素裂解和固定碳的燃燒[9],在460℃附近出現(xiàn)失重峰,較第2階段揮發(fā)分峰低且范圍寬,這是由于固定碳含量相對較少,且燃燒不集中;第4階段在537℃以上,失重平緩,燃燒反應(yīng)速率基本為0,樣品燃盡,燃燒反應(yīng)結(jié)束。

PC的失重相對緩慢,出現(xiàn)兩個失重峰,第2失重峰尤為明顯,與RS相比,PC不能明顯區(qū)分揮發(fā)分析出峰和固定碳析岀峰,因為煤中揮發(fā)分含量較少,以固定碳燃燒為主。第1失重峰主要為煤中水分受熱脫除,第2失重峰為煤中固定碳燃燒,峰值溫度約為560℃[10]。

3.2摻混比對燃燒特性影響

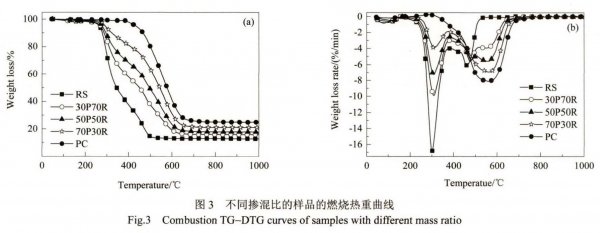

圖3為升溫速率20℃/min下RS與PC不同摻混比的混合物樣品的熱重曲線。由圖3(a)可見,混合物失重均位于RS和PC單獨燃燒失重曲線之間。隨混合物中PC含量增加,失重在約275℃開始發(fā)生明顯變化,失重逐漸減少,即總失重量逐漸減小,燃燒后殘余質(zhì)量增加。由圖3(b)可見,最大失重速率隨混合樣品中PC含量增加而逐漸降低。當混合物中PC含量為30wt%和50wt%時,出現(xiàn)4個失重峰,這是由于RS和PC單獨燃燒時固定碳失重峰溫度不同,樣品30P70R和50P50R在450?600℃出現(xiàn)2個固定碳失重峰。混合物中PC含量為70wt%時出現(xiàn)3個失重峰,其中第2失重峰質(zhì)量損失速率低于第3失重峰,這是由于此摻混比例中PC含量較高,燃燒過程中PC起主導(dǎo)作用,70P30R燃燒過程中的主要質(zhì)量損失為固定碳燃燒[11]。

3.3升溫速率對燃燒特性影響

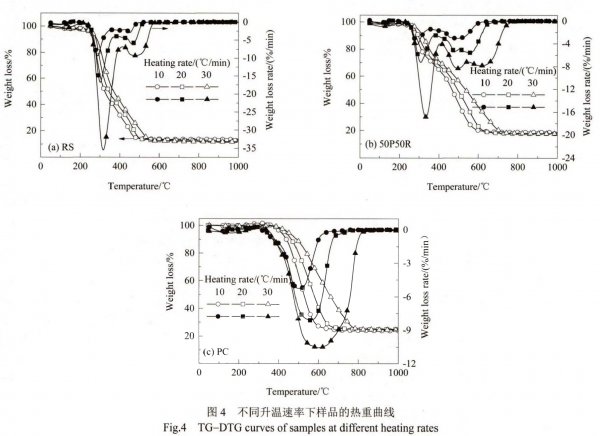

圖4為不同升溫速率下RS,50P50R和PC燃燒的熱重曲線。由圖可知,不同升溫速率下同一樣品的TG和DTG曲線變化趨勢相似。不同升溫速率下樣品RS,PC及50P50R燃燒殘余質(zhì)量變化不大,表明升溫速率對樣品燃燒總失重影響較小。隨升溫速率增大,樣品的最大失重速率明顯增大,對應(yīng)的峰值溫度逐漸增加;失重向高溫側(cè)移動,這主要是因為燃燒過程中,氣體產(chǎn)物逸出需一定時間,升溫速率提高時,樣品內(nèi)外溫度梯度較大,傳熱和質(zhì)量擴散受限導(dǎo)致產(chǎn)生熱滯后[12,13]。

3.4燃燒特性分析

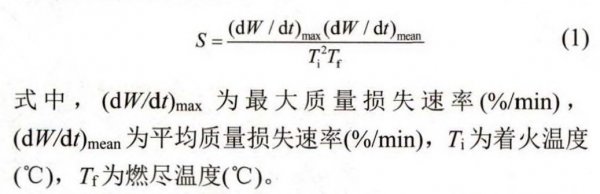

為分析水稻秸稈、煤粉及其混合物的燃燒特性,引入綜合燃燒特性指數(shù)S[14]:

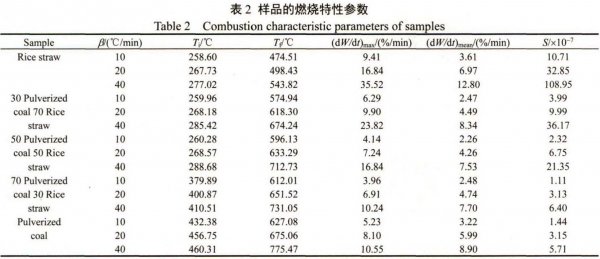

著火溫度由熱重法得到,即過DTG曲線最大峰值處作垂線與TG曲線相交,過交點作TG曲線切線,切線與TG曲線上質(zhì)量開始損失處的平行線交于一點,此點對應(yīng)的溫度為著火溫度;樣品質(zhì)量損失達到總失重98%時的溫度為燃盡溫度[7]。綜合燃燒特性指數(shù)S表征了混合物的燃燒特性,S越大燃燒特性越好。各樣品綜合燃燒特性指數(shù)見表2。由表可知,隨升溫速率提高,各樣品的燃燒特性更好,提高升溫速率有利于改善樣品的燃燒特性。隨混合物中PC含量增大,樣品著火溫度先略微增大,后增幅明顯,燃盡溫度持續(xù)提高。升溫速率20℃/min下,PC含量從0增至50wt%時,著火溫度由267.73℃升至268.57℃,而PC含量從50wt%增至100wt%,著火溫度由268.57℃升至456.75℃。PC中摻入RS可提高燃燒特性,混合物中PC含量不高于50wt%時,樣品的綜合燃燒特性指數(shù)仍相對較大,可據(jù)此確定RS和PC混合燃燒的合適比例。

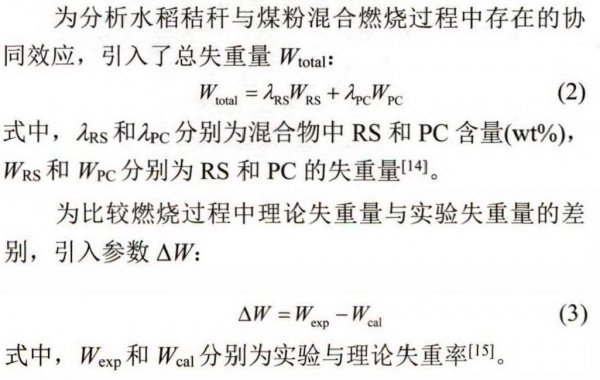

3.5水稻秸稈與煤粉混合燃燒過程中協(xié)同效應(yīng)

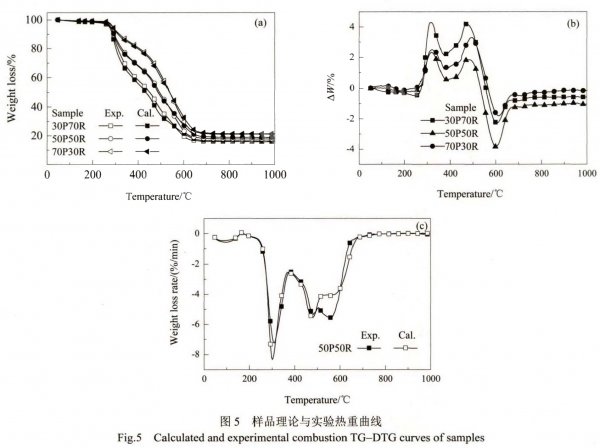

圖5為升溫速率20℃/min下樣品的理論與實驗失重、實驗與理論失重率差及50P50R樣品的微商熱重曲線。由圖5(a)可見,溫度低于300℃時失重率的實驗值與計算值吻合較好,溫度高于300℃時差別較明顯。RS與PC混合燃燒過程中的總失重量不是兩者分別燃燒失重量的加權(quán)平均值,表明兩種組分混合燃燒過程中存在混合協(xié)同作用[16]。由圖5(b)可見,3種混合物實驗與理論失重率差的變化規(guī)律相似,300-530℃下△W>0,320和480℃附近有兩個波峰,表明該溫度范圍內(nèi)RS和PC共燃過程中存在抑制作用,該溫度范圍內(nèi)RS處于大分子揮發(fā)分與大部分固定碳的燃燒階段,較難燃燒,所需能量較高,煤粉因熱量不足燃燒受抑制。530℃以上△W<0,表明RS和PC共燃過程中存在促進作用,在約600℃時最強。高溫下水稻秸稈中一些堿金屬和堿土金屬物質(zhì)(K,Na,Ca,Mg等)可能對煤的燃燒起催化作用,可減弱聚合鏈中分子間相互作用,促進混合物共燃[17]。PC含量為50wt%時,兩者協(xié)同效應(yīng)更顯著。由圖5(c)可知,50P50R失重速率的理論與實驗值在500℃以下基本一致,約565℃時實驗值明顯高于理論值,進一步證明RS和PC混合燃燒過程中高溫階段協(xié)同效應(yīng)明顯。

4動力學(xué)分析

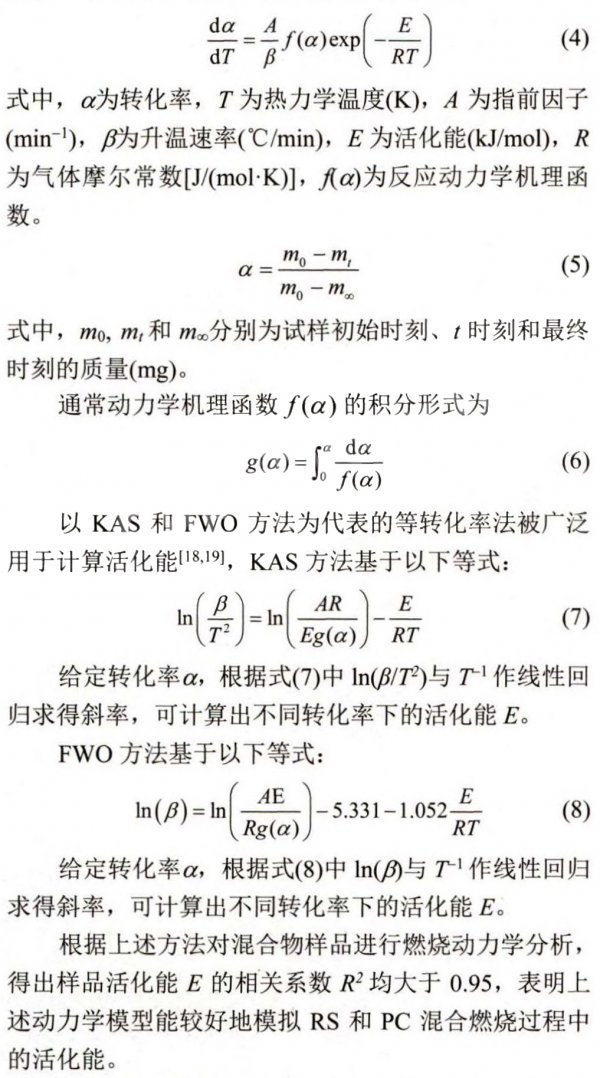

水稻秸稈和煤粉的燃燒過程可簡化為固體非均相反應(yīng),反應(yīng)過程可用非等溫動力學(xué)方程描述:

圖6為轉(zhuǎn)化率α=0.1-0.9時樣品的活化能。由圖可知,F(xiàn)WO法和KAS法計算的活化能變化趨勢一致。RS單獨燃燒時,燃燒反應(yīng)所需活化能隨轉(zhuǎn)化率增大先減小后增大,α=0.6時活化能最低,分別為81.6kJ/mol(KAS)和87.6kJ/mol(FWO)。α>0.6時木質(zhì)素及固定碳開始燃燒,需更多能量,活化能增加[20]。PC的活化能隨轉(zhuǎn)化率增大而逐漸減小,活化能由128.2kJ/mol下降到56.3kJ/mol(FWO)和由122.8kJ/mol下降到43.8kJ/mol(KAS)。

隨溫度升高,由于外部能量持續(xù)供應(yīng)和反應(yīng)熱不斷積累,導(dǎo)致后期燃燒階段大分子中大鍵能化學(xué)鍵不斷被破壞,促使分布活化能模型假設(shè)的下一個單反應(yīng)總在較小鍵能下進行,因此分布活化能隨轉(zhuǎn)化率增加而降低[10]。

圖7為兩種方法計算的平均活化能隨煤粉含量的變化。由圖可知,兩種方法計算的平均活化能非常接近。隨混合物中煤粉含量增大,混合物平均活化能逐漸減小。煤粉單獨燃燒時平均活化能最小,燃燒反應(yīng)最易進行。煤粉摻混比為50wt%和70wt%時,反應(yīng)活化能接近且較小,50P50R和70P30R的活化能KAS法計算的分別為76.0和73.6kJ/mol,F(xiàn)WO法計算的分別為83.2和82.1kJ/moL考慮協(xié)同效應(yīng),在滿足替代率高且保證燃燒狀況良好的條件下,結(jié)合綜合燃燒特性指數(shù)S,PC含量50wt%可能是RS與PC混合燃燒的最佳選擇比例。

5結(jié)論

通過對水稻秸稈與煤粉混合燃燒過程及其動力學(xué)研究,得出以下結(jié)論:

(1)水稻秸稈(RS)燃燒失重速率有3個峰,其中揮發(fā)分峰較固定碳峰更尖銳,煤粉(PC)燃燒有2個質(zhì)量損失峰且固定碳峰更明顯,RS燃燒后殘余質(zhì)量低于PC。

(2)PC摻混比例在低溫區(qū)域內(nèi)對混合物燃燒失重特性影響不明顯,在高溫區(qū)域內(nèi)影響較顯著。由于PC中的固定碳和灰分含量比RS高,隨PC含量增加,樣品殘余質(zhì)量增加,最大失重速率降低。

(3)升溫速率對樣品燃燒總失重影響較小,隨升溫速率增加,失重曲線向高溫側(cè)偏移,燃燒平均失重速率變大,較低的升溫速率有助于樣品內(nèi)外溫度梯度分布均勻,促進燃燒反應(yīng)充分進行。

(4)RS與PC混合燃燒過程中存在相互協(xié)同作用,約600℃下協(xié)同作用最強,混合物中PC含量為50wt%時,促進作用更明顯。由KAS和FWO法計算的樣品50P50R的活化能分別為76.0和83.2kJ/mol,PC含量50wt%可能為RS與PC共同燃燒的最佳比例。

|