|

胡志光,李麗,付麗麗,鄧曉川

(華北電力大學環境科學與工程學院,河北保定071003)

摘要:對玉米秸稈與煙煤、無煙煤以不同比例混燒制備的灰樣進行浸潤特性試驗,并以花生殼、木屑進行參照試驗。按照GB/T16913—2008中的粉塵物性試驗方法,利用設計并組裝好的浸潤性測定裝置,采用浸透速度法來測定灰樣的浸潤性,并通過成分分析及形貌分析討論其影響機理。研究結果表明:無煙煤灰與煙煤灰浸潤性差異主要是由灰樣化學組分不同所引起的微細顆粒物的團聚粗化引起;與煙煤混燒,隨著玉米秸混摻比增加,浸潤性顯著提高,其主要影響因素在于生物質的摻入導致灰樣微觀形貌的改變;與花生殼及木屑混燒灰進行對比試驗,浸潤效果均不如玉米秸稈,考慮原因應主要是不同生物質中纖維素、木質素等含量差異的影響。如需證明,還需大量試驗。

引言

生物質能是第四大能源物質。在電廠燃煤中添加一定比例的生物質實現與煤混燒,不僅可以減少我國的一次能源的消耗,實現對農業廢棄物的有效處理,而且適當比例的生物質的添加對于降低燃煤鍋爐溫室氣體(CO2,CH4)及NOx和SOx的排放量具有一定的效果。由于生物質與煤的形成過程不同,物化特性存在巨大差異,不同混摻比例下的混燒灰的真密度、粘性、比電阻、浸潤性、粒度等物化性質存在一定差異。如何根據混燒灰性質選擇合適的除塵方式實現高效捕集成為新的關注點。混燒灰的浸潤性是電廠除塵器選型的重要依據。

生物質來源于植物,植物的細胞壁主要由木質素、半纖維素和纖維素構成。纖維素大分子之間通過氫鍵聚合在一起,經過高溫(>300℃)熱解,羰基、羧基和羥基及游離基團形成。這種網孔狀結構具有較大的比表面積,同時含有親水性的基團,有助于生物質混燒灰吸水性能的提高。粉塵的浸潤性是指固體粒子與液體接觸時接觸面迅速擴大而相互附著所形成的“固一液”界面取代原來的“固一氣”界面的一種特性。如果混燒灰具有比較好的浸潤性,則適合選用濕法除塵,如果混燒灰浸潤性過低,導致細小的粉塵粒子不易被水分子所捕集,此時,需要添加某些浸潤劑使水的張力變小,增強固體粒子的浸潤性,以提高濕法除塵的效率。同時,若粉塵浸潤性過高,則對于袋式除塵清灰會變得十分困難,易引起布袋板結。而且混燒灰的浸潤性對其親水性有一定影響。當其他條件相同時,粉塵浸潤性的改變導致粉塵親水性的不同,親水性好的粉塵在煙氣濕度大的環境下吸收煙氣中的水分,使粉塵的比電阻降低。而電除塵器對粉塵比電阻是十分敏感的,粉塵浸潤性的改變會間接對電除塵器的效率產生影響。因此,本研究對玉米秸、花生殼、木屑三種常見生物質燃料純燃以及與煤粉按不同熱量基混燒后的灰樣進行浸潤性試驗研究,以期探求生物質混燒灰的物化性質對粉塵浸潤性的影響。

1試驗系統及試驗方法

1.1灰樣制備

選用最普遍的生物質燃料包括玉米秸、花生殼、木屑與煤(選擇煙煤、無煙煤)作為混燒燃料,將其分別破碎、研磨、過篩后,制成80目的粉末狀燃料。然后分別按照熱值配比0%、5%、10%、15%、20%、100%進行混合,針對煤/生物質混合燃料采用我國煤灰分量分析標準GB/T212—2008中的緩慢灰化法進行制取,將燃料送人爐溫不超過100℃的馬弗爐恒溫區中,爐門留有縫隙,在不少于30min的時間內將爐溫緩慢升至500℃,并在此溫度下保持30min,之后升溫到8l5℃,并在此溫度下灼燒1h后取出作為灰樣。針對純生物質燃料根據美國標準方法ASTME1755—01(2007)中的生物質燃料灰分測定方法進行制取。先置于馬弗爐內30min內均勻加熱至250℃,保持1h,再在40min內持續加熱升溫至600℃并保持3h,之后取出作為灰樣。當制取的灰樣中檢測到不完全燃燒時,進行二次燃燒處理。灰樣取出后放在耐熱石棉板上,在空氣中冷卻后移入干燥器中冷卻至室溫,待測。

1.2灰樣的浸潤性測定

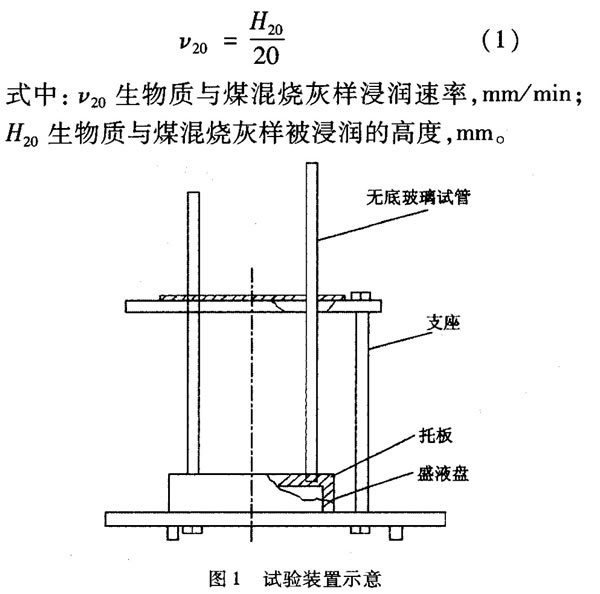

按照GB/T16913—1997中的粉塵物性試驗方法,利用自行設計并組裝浸潤性測定裝置采用浸透速度法來測定生物質與煤混燒灰樣品的浸潤性。在浸潤性測定裝置中,用濾紙封住無底玻璃試管的一端,將制備好的生物質與煤混燒灰樣裝入封住的玻璃管中,玻璃試管與水平面保持垂直,并保證浸潤液(一般情況下為水)與濾紙底面剛好接觸,測定一定時間內生物質與煤混燒灰樣被浸潤的高度試驗裝置示意如圖1所示。每份樣品測3次,取其平均值作為試驗結果。

混燒灰的浸潤速率按下式計算:

1.3灰樣化學成分測定和微觀形貌分析

生物質燃料的化學組分種類與煤相近,但不同組分含量差別較大,尤其是生物質燃料水分含量高,煙氣帶水嚴重,如果灰的浸潤性過大,會使粉塵黏附在電除塵器極板,影響電除塵器的性能。為了研究灰理化特性的影響,利用原子吸收光譜法(atomic absorption spectrom etry,AAS)檢測灰樣的化學成分。利用掃描電子顯微鏡(Scanning Electronic Microscopy,SEM)檢測灰樣的外觀形貌,比較混燒后的各灰樣、與原始生物質/煤純燒后的灰樣之間化學成分和形貌的差異。

2試驗結果與分析

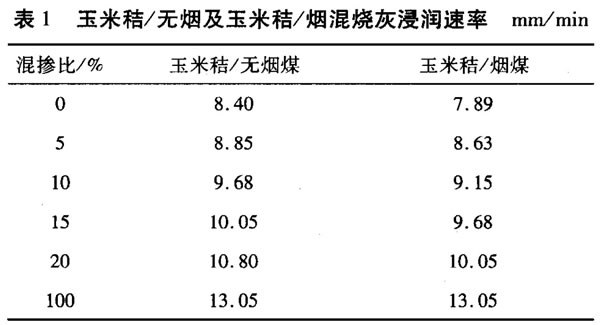

玉米秸/無煙煤、煙煤分別以0%、5%、10%、15%、20%、100%(熱量基)配比的混燒灰的浸潤速率數據如表1所示。

無煙煤灰相比于煙煤灰浸潤效果要好一些;玉米秸與煙煤混燒灰的浸潤性隨玉米秸混摻比的增加呈現遞增狀態,效果良好;同混摻比例(熱量基)下,無煙煤/玉米秸稈混燒灰的浸潤速率要優于煙煤/玉米秸稈的混燒灰;分析認為,這種現象與灰樣化學組分、粒徑、微觀形貌等因素有關。

2.1灰樣化學組分及粒徑對浸潤性的影響

純燃煤灰中主要成分為Al、Si,含有少量的S和Cl及堿金屬,不同煤種煤灰形成機理相似,粗顆粒物主要由Al、Si等惰性元素沉積形成,細顆粒主要由燃料中的部分礦物質元素氣化后遇到冷的煙氣凝結成核產生的。

通過各灰樣的500倍和5000倍放大后的SEM圖像,分析可得煤灰主要由粒徑范圍在40~400μm的不規則塊狀礦物顆粒和一些粒徑范圍在2~15μm的微粒組成。

據彭欽春、蔡麗紅等人研究表明,隨著灰樣中氧化鐵含量的增高,粉煤灰中微細顆粒物含量減少,Na+,K+離子表面容易形成吸附層,使微細灰塵粗化,而二氧化硅會削弱Na+,K+的作用,且屬于疏水性物質。CaO、Al2O3,使飛灰粒度變細。粉塵的浸潤性與粉塵粒徑有很大關系。每種粉塵都有浸潤性最佳的粒徑,在該范圍之前,隨粉塵粒徑的增加浸潤性增大。煤灰的最佳浸潤性范圍在100μm左右,當粉塵粒徑小于5μm時,細小的粉塵粒子由于比表面積大對氣體具有很強的吸附作用,表面由于存在一層氣膜而很難被液體浸潤。不同種純燃煤灰具有相似的形貌特征,針對無煙煤與煙煤浸潤性的差異,考慮是由于灰樣成分的差異所引起細小微粒的團聚粗化導致,對浸潤性有加強作用的有:K2O,Na2O,Fe2O3削弱作用的有:Al2O3,CaO,SiO2。

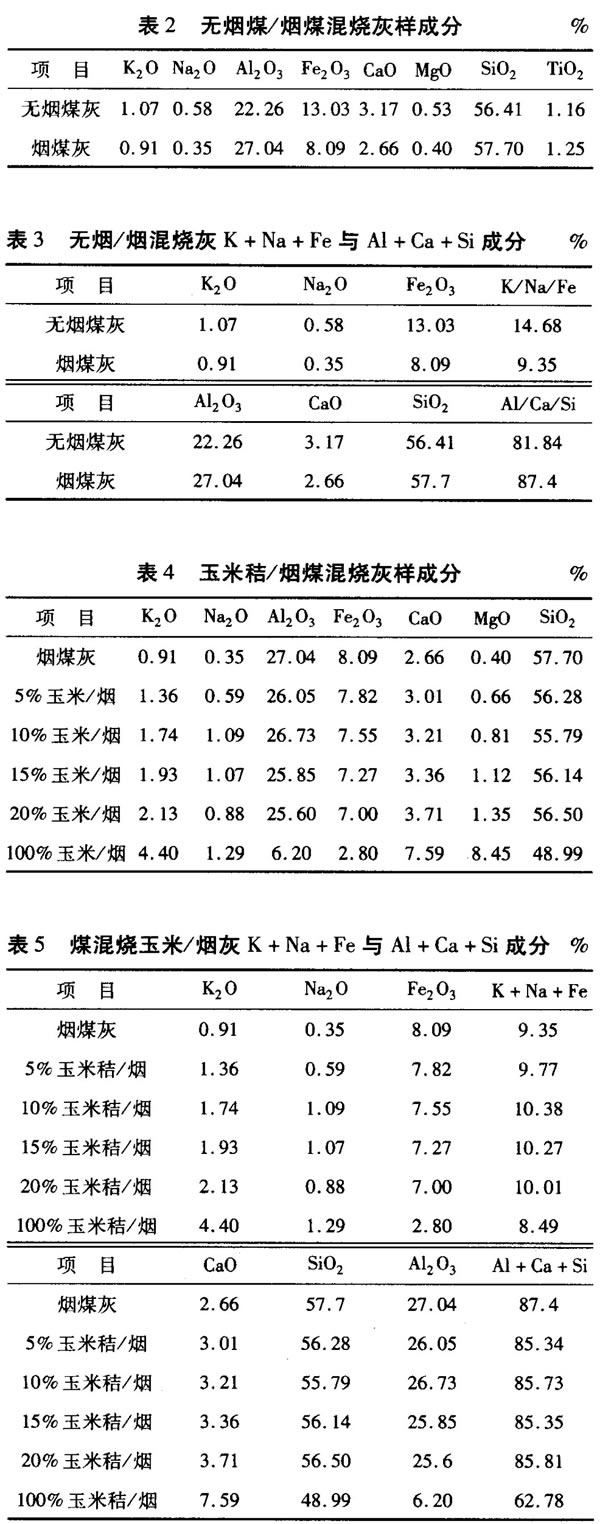

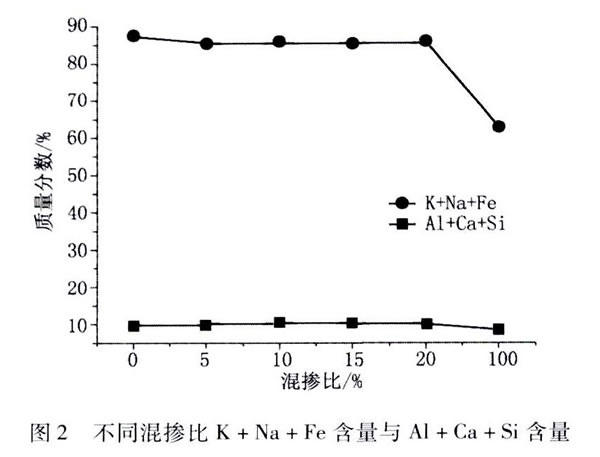

對無煙煤/煙煤進行灰樣成分分析,結果如表2-表5和圖2所示。

無煙煤煤灰中,K/Na/Fe總質量分數為14.68,Al/Ca/Si總質量分數為81.84;煙煤灰中K/Na/Fe總質量分數為9.35,Al/Ca/Si總質量分數為87.4,無煙煤灰由于K/Na/Fe含量高于煙煤灰,這促進了浸潤性的提升,同時Al/Ca/Si含量較低,減輕了對粉塵浸潤性的削弱作用。

隨著玉米秸混摻比的增大K+Na+Fe含量與Al+Ca+Si含量質量分數改變不是很大,考慮隨著玉米秸混摻比的增大引起粉塵浸潤性提升的主要因素在于混燒灰微觀形貌的差異。

2.2灰樣微觀形貌對浸潤性影響

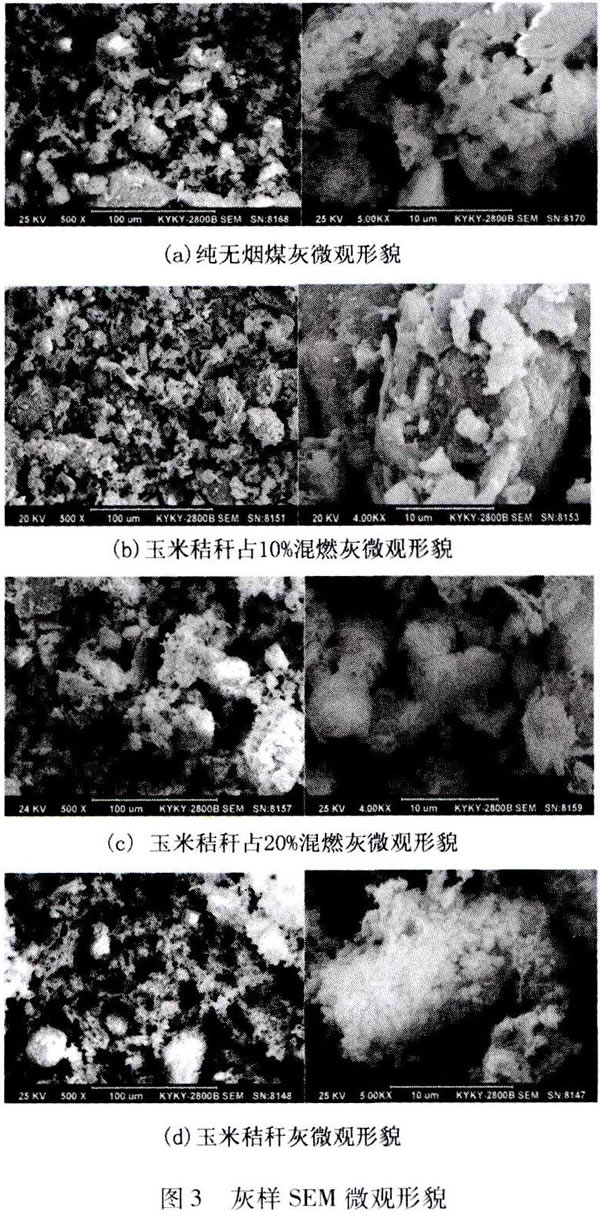

分別對純無煙煤灰、玉米秸桿占10%、20%混燃灰、玉米秸桿灰進行SEM分析。

粉塵的浸潤性與粉塵顆粒的形狀有父、顆粒性狀越接近于球形,浸澗效果越蓯;反之,顆粒性狀越不規則,比表面積越大,浸潤性越好。灰樣SEM像分析結果如3所示。

煤灰維不規則塊狀物夾雜著多孔顆粒物,純燃生物質灰維細小棒狀物宇絮狀物;混燃灰的微觀形貌特征與煤灰和玉米秸稈灰的相比,有較大的差別。在混燃灰中有大量的粒徑40~400μm的不規則塊狀礦物顆粒,并且其的表還附著有微粒和一些團聚物。隨著玉米秸稈混燃比例的增加,混燃灰中的微小顆粒物以及絮狀團聚物的數有所增加。這絮狀物疏松多孔,比表而積大,考慮是導致浸潤性提升的主要原因。而玉米秸稈灰主要由粒徑范圍在10~300μm的絮狀體物質組成,通過玉米秸稈灰的5000倍放大SEM圖像可知,這些絮狀物是由一些粒徑大約5μm的顆粒團聚而成的。

2.3參照性試驗

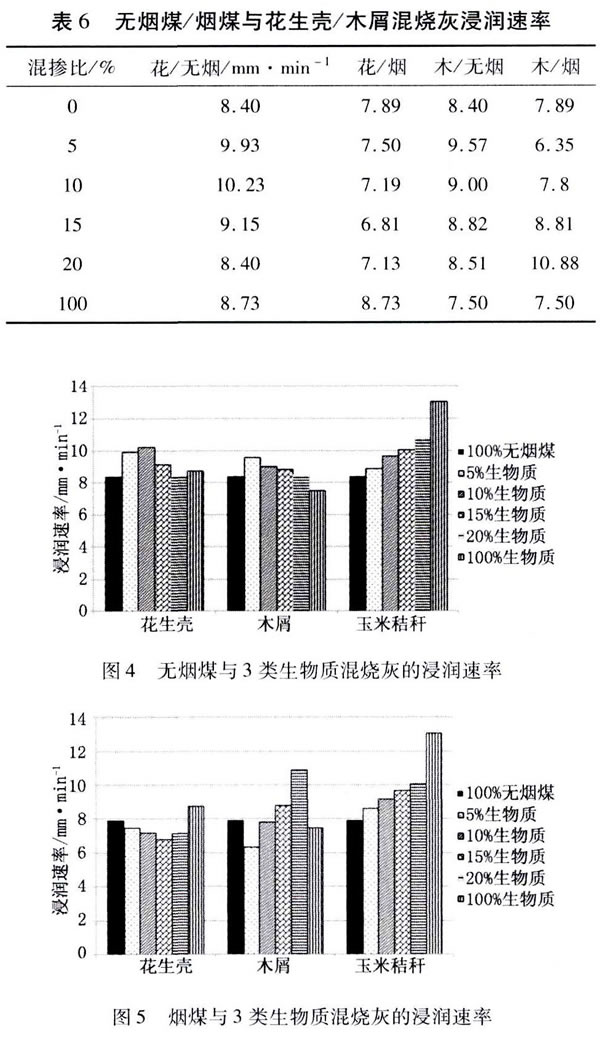

花生殼和木屑分別與無煙煤/煙煤以0%、5%、10%、15%、20%、100%(熱量基)配比的混燒灰進行浸潤性試驗與忙米秸稈進行對比分析,結果見表6和圖4、圖5。

純玉米秸灰的浸潤速率13.05mm/min,無煙煤、煙煤/玉米秸的混燒灰隨著熱量基的增加,其浸潤速率呈現遞增狀態,浸潤效果顯著;純花生殼灰的浸潤速率8.73mm/min,無煙煤/花生殼的混燒灰隨著熱量基的增加先增加后略微減小,但混燒灰的浸潤速率數值都比純無煙煤灰有所增加,而煙煤正好與其相反;純木屑灰的浸潤速率7.5mm/min,無煙煤/木屑的混燒灰隨著熱量基的增加先增加后逐漸減小,但混燒灰的浸潤速率均比純無煙煤灰的浸潤速率大,而煙煤的變化與其相反。

綜合上述,結果表明整體無煙煤混燒灰的浸潤速率均比單一的煤灰的浸潤速率大,說明加入生物質可以提高灰的浸潤速率,使浸潤效果顯著提高,其中玉米秸與無煙煤、煙煤的混燒灰的浸潤效果最好。

分析原因為玉米秸稈為纖維素含量較高的草本植物,纖維素具有剛性平整的分子鏈,高溫熱解后的纖維素依然具有疏松多孔的結構及大量的親水性基團——羥基,這都有助于吸附大量水分。相比于玉米秸稈,花生殼雖然也屬于草本植物,但纖維素含量低于花生殼;而木屑屬于木本植物,木質素含量較高,木質素較纖維素相比,高溫熱解后結構較密實,多孔結構間隙較小,對吸水有一定的影響。

3結語

(1)無煙煤灰與煙煤灰進行浸潤性試驗時,無煙煤灰潤濕性優于煙煤灰,考慮原因為無煙煤灰中K/Na/Fe的含量高于煙煤灰,而這三種元素可以促使煤灰中微細顆粒物的團聚粗化,對浸潤性有促進作用;同時對粉塵潤濕性具有削弱作用的Al/Ca/Si含量較煙煤灰略低。

(2)玉米秸稈與煙煤混燒灰試驗時,隨著玉米秸稈混摻比例的增加,粉塵潤濕性顯著提高,且根據灰樣分析K/Na/Fe及Al/Ca/Si含量變化不大,進一步對灰樣進行SEM圖像分析,考慮引起粉塵浸潤性提升的主要原因在于隨著玉米秸稈混摻比例的增加,混燃灰中絮狀團聚物增加,比表面積大,增強了灰樣的親水性。

(3)進一步對花生殼、木屑與煙煤、無煙煤進行混燒試驗,與玉米秸稈對比,浸潤效果均不如玉米秸稈,分析原因在于玉米秸稈中高含量的纖維素,在高溫分解后依然具有多孔的網狀結構及大量親水性基團——羥基,這有利于灰樣的浸潤性,相比來說,花生殼雖然也屬于草本植物,但纖維素含量低于玉米秸稈;而木屑屬于木本植物,木質素含量較高。

(4)考慮到實際工況條件下,電廠燃煤中生物質混摻比例不宜過高,本試驗僅考慮了生物質混摻比例分別為0%,5%,10%,15%,20%,25%,100%幾種情況,旨在為電廠除塵器選型提供參考。

(5)純燃煤灰中Al2O3、Fe2O3、SiO2等惰性氧化物含量高于生物質灰,而生物質灰中K2O、Na2O、CaO、MgO等堿金屬及堿土金屬化合物的含量明顯高于煙煤灰和無煙煤灰中的含量,但隨著生物質混摻比例的增加,它們的變化趨勢并不是簡單的線性減少與線性增加的趨勢,這說明,生物質與煤混燒過程中,來自生物質中的元素與來自煤中的元素發生了復雜的化學反應。 |