|

黃廣君

(南寧學院,廣西南寧530200)

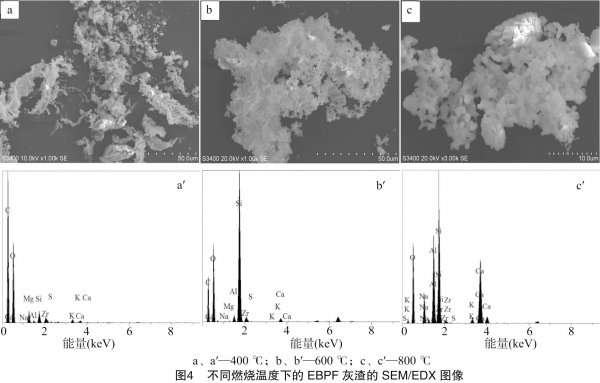

摘要:以桉樹皮(eucalyptus bark,簡稱EB)作為原料制備生物質顆粒燃料,分析環模孔長徑比對顆粒燃料成型效率和產品質量的影響,結果表明,在環模孔長徑比為4.0∶1時,桉樹皮顆粒燃料(eucalyptus bark pellet fuel,簡稱EBPF)的成型率高達95%。通過熱重分析法(TG)研究了EB和EBPF的燃燒特性,結果表明兩者的燃燒主要發生在200~400℃揮發分的析出和燃燒階段,燃燒失重率超過70%。相對EB來說,EBPF的燃燒過程更加集中,其最大燃燒速率和綜合燃燒指數分別為-38.41%/min和0.517×105,均為EB的2倍左右。通過掃描電子顯微鏡和X-射線能譜聯用技術研究了EBPF在400、600、800℃燃燒后灰渣的微觀形貌和元素組成,結果表明在超過600℃燃燒后,灰渣呈現為規則的片狀結晶顆粒,其主要成分為C、O、Al、Si和Ca,以及少量的Na、Mg、S、K和Zr。

桉樹是世界三大著名樹種之一,我國桉樹人工林面積已達440萬hm2,約占世界桉樹的22%,主要種植在廣西、廣東、云南等南方地區[1]。桉樹木材在加工過程中會產生大量的桉樹皮(eucalyptus bark,簡稱EB),由于其含水率高、堆積密度低,不便儲藏和運輸,因此傳統的處理方式多以就地拋棄、填埋而淪為廢棄物,或就地露天焚燒,則會產生大量含有機氣融膠的濃煙,在短時間內加劇空氣污染,形成霧霾,成為環境負擔[2-3]。

近年來,隨著能源短缺和二氧化碳排放問題的加劇,生物質作為可再生和潔凈能源得到越來越廣泛的關注[4-5]。將EB經過干燥、粉碎、調配等預處理后可通過高壓擠縮制備顆粒燃料[6],成型后的顆粒燃料密度大于1000kg/m3,燃燒值達12.6~21.0MJ/kg,運輸、儲存方便,且清潔無污染,可替代煤炭等化石燃料應用于炊事、供暖等民用領域和鍋爐燃燒、發電等工業領域。

對生物質顆粒燃料的成型工藝、燃燒特性研究對于成型設備(包括環模、干燥和粉碎設備等)和能量轉化裝置(包括鍋爐、氣化爐等)的設計制造、生產效率與成本控制、灰分資源化利用以及污染控制都具有重要的意義。迄今為止,已有很多學者對各種生物質剩余物的種類、顆粒度、含水率以及環模孔長徑比等工藝條件進行了優化,同時對其顆粒燃料產品的燃燒特性、燃燒動力學以及燃燒過程中的積灰結渣情況、殘灰的燒結熔融特性以及灰分中堿金屬的遷移規律進行了詳盡的研究[7]。然而,對于生物質顆粒燃料的成型工藝及燃燒特性的研究主要以秸稈、甘蔗渣、木屑為主,而鮮有直接以EB為研究對象的;此外,關于生物質顆粒燃料燃燒后灰渣的微觀形態特征及其顆粒表面、內部結構、元素組成等方面的研究也鮮有報道。以此為切入點,以EB為原料制備桉樹皮顆粒燃料(eucalyptus bark pellet fuel,簡稱EBPF),系統研究了環模孔長徑比與成型效率的對應關系,并采用熱重分析儀考察了EB和EBPF的燃燒行為,同時利用掃描電子顯微鏡(SEM)和X射線能譜儀(EDS)聯用技術,對EBPF在不同溫度燃燒后灰渣的微觀形態特征、元素組成及質量分數進行研究。這對EB的資源化利用具有重要意義,也可以為生物質鍋爐的除灰降塵和污染控制提供有價值的參考。

1材料與方法

1.1試驗材料

桉樹皮為桉樹紙漿造紙的剩余物,由廣西金桂漿紙業有限公司提供。桉樹皮的C、H、N、S、O含量通過Vario EL cube元素分析儀測定,纖維素、半纖維素以及木質素的含量根據文獻[8]的方法測定,結果見表1。

1.2試驗設備

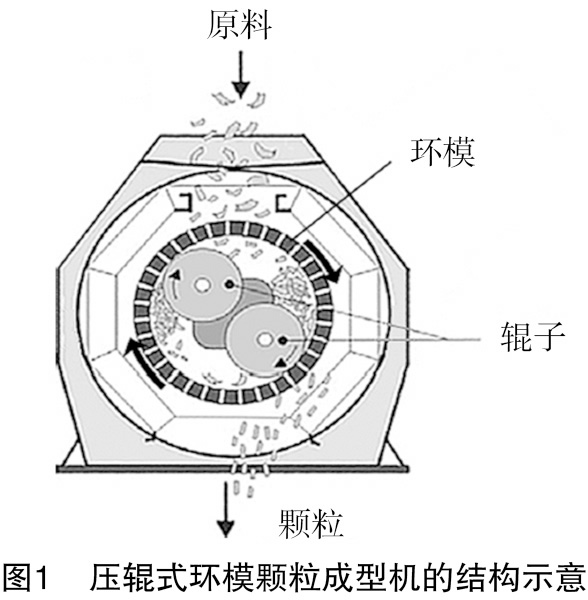

顆粒燃料通過XGJ-560壓輥式環模生物質顆粒燃料成型機(章丘市宇龍機械有限公司)壓制成型。其中成型機主電機功率為90kW,轉速控制在300r/min,其結構如圖1所示。

1.3試驗方法

1.3.1生物質顆粒燃料的壓制成型首先將收來的EB進行粉碎、干燥預處理,控制其顆粒大小為3mm孔徑,含水率為(16.0±0.5)%,隨后將EB由傳送帶送入成型機,分別在3.0∶1、3.5∶1、4.0∶1、4.5∶1和5.0∶1這5種環模孔長徑比條件下壓制成長度為6~8cm的圓柱體,成型的顆粒燃料標記為EBPF。

1.3.2燃燒灰渣的制備取30~40g的EBPF,在杭州卓馳儀器有限公司的XL-7A型馬弗爐和空氣氛圍中,以10℃/min的升溫速度將爐溫分別升至400、600、800℃,保持30min后自然冷卻至室溫即得不同溫度燃燒后的灰渣。

1.3.3生物質顆粒燃料的質量測試將新鮮制備的EBPF樣品在溫度25℃、相對濕度75%的環境中平鋪放置2~3h,使樣品完全冷卻并達到干濕平衡后,按《生物質固體成型燃料試驗方法》(NY/T1881—2010)測量顆粒燃料樣品的成型率、顆粒密度、耐久度、揮發分(Vad)、灰分(Aad)以及空氣干燥基低位熱值(Qnet,ad)。

1.3.4 TGA測試EB和EBPF的燃燒試驗通過美國TA公司的Q50熱重分析儀測定,稱取8~10mg樣品,在50mL/min的O2氛圍中,以10℃/min的升溫速度在室溫~800℃進行。通過儀器自帶的Universal Analysis2000軟件對采集到數據進行分析處理,可同時得到TG(熱重)和DTG(微分熱重)2條曲線。

1.3.5 SEM和EDS測試試樣的表面形貌通過Hitachi S-3400NSEM觀測,測試前需對樣品進行噴金處理,噴金電流為15mA,時間為60s;灰渣的元素組成及其質量分數通過IXRF Sytems的EDS測試,每個試樣取3個測試點,各元素質量分數通過儀器自帶的Iridium Ultra軟件計算,通過取平均值進行分析歸納。

2結果與分析

2.1環模孔長徑比分析

生物質原料壓縮制備顆粒燃料的成型過程中,成型設備的環模孔長徑比是影響生物質顆粒燃料成型率、生產能耗和產品質量的最關鍵因素。因此,研究環模孔長徑比與成型效率的對應關系,對提高顆粒燃料的適用性和市場競爭力十分重要。從表2可以看出,當環模孔長徑比為3.0∶1時,EB不能有效地被壓制成型,顆粒燃料的成型率僅有62.58%,顆粒密度和機械耐久度也不理想,分別為1.105g/cm3和84.25%,說明此成型條件下制備的顆粒燃料內部的空隙相對較多,顆粒燃料容易斷裂;隨著環模孔長徑比的進一步增加,成型率也在不斷提高,但同時可明顯看出,當環模孔長徑比超過4.0∶1后,成型率增加速度趨緩。在高的環模孔長徑比下,成型能耗高,環模設備容易出現磨損,降低設備的使用壽命。綜合EB成型的難易程度和生產成本等因素,可認為環模孔長徑比為4.0∶1時,是較佳的成型條件,此時顆粒燃料的成型率≥95%,產品密度、機械耐久度、灰分和燃燒熱值等指標均達到了生物質顆粒燃料行業標準要求。

原料組分中的木質素含量是影響其成型壓力的關鍵因素,木質素是一種熱塑性高分子,在壓縮成型過程中,木質素會發生玻璃化轉變,形成具有一定流變性的黏彈體,迅速填充到纖維素纖維的空隙中,加強分子間的相互作用力,使它與相鄰的纖維素纖維間緊密黏結,成為致密的成型顆粒燃料。EB中木質素含量高達28.36%,相對常見的秸稈類生物質高出了5百分點左右,從而具有更優異的壓縮成型性能;此外,EB的空氣干燥基低位熱值高達17.2MJ/kg,約為標準煤的4/7,同時灰分、硫和氮含量均較低,表明EB是一種具有優越燃燒特性的清潔生物質能源,適合于制備各種生物質鍋爐直接使用的高品位顆粒燃料。

2.2表面形貌分析

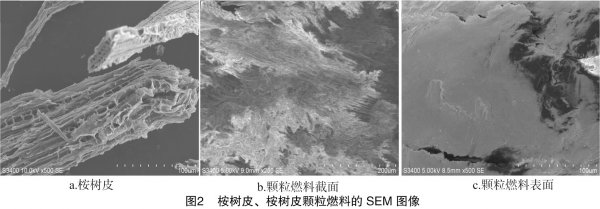

從圖2可以看出,EB呈細長條形的纖維狀,纖維脈絡結構清晰可見,其表面和內部均具有發達的空隙結構,夾層存在著平行的薄片狀結構和縱橫交錯的孔篩。從EBPF的截面圖可看到,EB纖維原發達的孔隙結構也發生了消失,細長的纖維狀發生變形、扭曲、交叉揉和后完全嵌合在一起,說明木質素等黏結劑已經充分填充到纖維分子間,將纖維緊密黏結在一起形成致密的顆粒燃料。EBPF的外表面較為平滑,完全看不到纖維素的細長纖維骨架,說明表面層幾乎都由熔融的黏結劑組成。生物質原料在環模中擠壓成型時,會瞬間產生高溫,由于木質纖維的傳熱效應相對較慢,顆粒燃料的表面層的溫度要高于中心層,導致部分諸如木質素和半纖維素等具有熱塑性的黏結劑產生熔融形變,快速擴散到顆粒燃料的外表面,冷卻后即形成光滑的表面層。此外,還可以清晰地看出,EBPF表面存在較多裂痕,裂痕產生是由于壓縮過程為間斷性的,EB散粒體是一層一層被擠壓成型,這符合環模成型機理[9]。

2.3燃燒性能分析

圖3為EB和EBPF在氧氣氛圍下燃燒的TG和DTG曲線。從圖3可以看到,兩者TG和DTG曲線具有相一致的走勢,一般認為生物質的燃燒過程可分為4個階段:第一階段為從室溫到200℃的干燥階段,在此區間,TG曲線變化平緩,樣品的失重主要為自由水和結合水的蒸發。第二階段為200~400℃的揮發分的析出和燃燒階段,此階段燃燒導致的失重最為明顯,其失重超過整體失重的70%以上。一般而言,生物質中半纖維素由于其五元環結構所需要的活化能比破壞纖維素和木質素六元環結構的低,燃燒過程中,半纖維素首先發生脫揮燃燒,纖維素和木質素的脫揮燃燒略遲。結合DTG曲線分析,在275~285℃(Tm2)出現的側肩峰可以判斷其主要為半纖維素的燃燒過程,而305~315℃(Tm3)的主峰則為纖維素的燃燒過程,因為由于半纖維素與纖維素的燃燒溫度相重疊,且半纖維素的燃燒熱較小,導致其燃燒峰被淹沒,演變為1個側肩。木質素的燃燒發生在很寬泛的范圍之內,跨越了整個主峰范圍,因此其燃燒失重峰表現得不明顯。第三階段為400~500℃的固定碳燃燒階段,此過程由于焦炭成分較為單一,燃燒的溫度區間相對集中,在對應于DTG曲線中436℃(Tm4)的處可看到1個瘦長的尖峰。第四階段為燃盡階段,TG曲線基本趨于平緩,隨著溫度逐漸升高至800℃,質量基本保持不變。

為了全面比較EB和EBPF的燃燒情況,通過著火溫度(Ti)、燃盡溫度(Te)、燃燒峰值溫度(Tm)、最大燃燒速率(dm/dt)max、平均燃燒速率(dm/dt)mean以及綜合燃燒特性指數(SN)對燃燒過程進行描述,詳細參數見表2,其中:

從表3可以看出,EB和EBPF在第一階段和第三階段的最大失重速率以及對應的溫度相差不大,說明EB和EBPF在水的吸附方式、水分含量以及固定碳燃燒階段沒有太大差別。由于EB的分散度較大且有著發達的空隙結構,與氧氣接觸更充分,相對EBPF,EB的Ti、Tm2和Tm3均有所提前,表明其脫揮、著火過程性能較好。EB和EBPF的最大燃燒速率分別為-16.74%/min和-38.41%/min,均發生在纖維素的燃燒階段(Tm3);另外,EBPF的綜合燃燒特性指數約為EB的2倍左右,說明壓縮成型制備顆粒燃料可使燃燒更加集中、充分,提高燃燒效率。

2.4 EBPF灰渣的微觀形貌與元素組成分析

圖4為不同溫度下灼燒后的EBPF灰渣的微觀形貌。經過400℃燃燒后,隨著EBPF組分中揮發分的燃燒并發生碳化,從圖4-a可觀察到圓柱形的顆粒燃料的基本骨架結構已經發生坍塌,崩裂為大小不均的團狀顆粒,但由于此時尚未達到焦炭的著火點,在崩裂后的團狀顆粒中包裹著零星的堅硬、光滑的焦炭顆粒。隨著燃燒溫度的進一步升高,并超過燃盡溫度600℃,此時焦炭已燃燒完畢,殘留物主要是一些無機物,可逐漸發生晶型轉變,形成自由焓最低的穩定晶型結構,在電鏡圖中可觀察到原來不規則的團狀顆粒表面結構逐漸趨向于有序化,呈現出規則片狀結晶碎片,這些片狀結晶主要是由灰渣中的硅鋁鈣元素以玻璃體形式存在而生成的結構。

為進一步分析EBPF在不同溫度下燃燒后的灰渣,通過X射線能譜(EDS)考察了灰渣的元素組成以及質量分數,每個燃燒溫度后的灰渣取3個測試點,各元素質量分數通過儀器自帶的IridiumUltra軟件計算取平均值進行分析匯總,結果見表4。從表4可以看出,灰渣的主要組成元素是以不同化合物形式存在的C、O、Al、Si和Ca,此外還檢測出有較少的Na、Mg、S、K和Zr。隨著燃燒溫度的變化,灰渣各種元素的質量分數也在發生變化,其中表現最明顯的是C和Si元素。經400℃燃燒后得到灰渣,其中C元素仍然是灰渣最主要的成分,說明此時灰渣中含有部分未燃盡的焦炭顆粒,這與SEM圖觀測到的現象相吻合。隨著燃燒溫度的升高,灰渣中未燃盡的焦炭顆粒繼續燃燒,使得C元素含量繼續減少,于800℃燃燒后,C元素的含量僅剩下4%左右,在其灰渣的EDS譜圖(圖4-c)已基本觀察不到C的吸收峰;而同時Si元素的含量逐漸上升,這是因為Si屬于惰性元素,EBPF中的Si經燃燒后幾乎全部留在灰渣中,而且SiO2熔點高,不易揮發,而其他堿金屬元素揮發性較強,容易隨著溫度的升高而揮發,故含量的變化沒有Si元素明顯。另外,在高溫燃燒后,相對于Na、Ca和Al元素,K元素的含量相對變小了,這是由于KCl在800℃會明顯揮發,僅殘留少量的K元素與灰中的SiO2、Al2O3反應形成不易揮發的長石系化合物[11]。

3結論

在EB的含水率為(16.0±0.5)%、顆粒度為3mm、環模孔長徑比為4.0∶1時,EBPF顆粒燃料的成型率高達95%。相對EB而言,EBPF的燃燒過程更加集中,其最大燃燒速率和綜合燃燒指數分別為-38.41%/min和0.517×105,均為EB的2倍左右。當EBPF在超過600℃燃燒后,其灰渣呈現為規則片狀結晶碎片。

|