|

楊希剛,王雙童

(國電科學技術研究院有限公司,江蘇南京,210023)

摘要:利用好生物質能對加快綠色生態文明社會建設具有重要意義,文章總結了生物質能發電面臨的現實困難和問題,分析生物質能發電不同耦合技術的性能和特點,提出了大容量燃煤機組生物質能的耦合發電,可借鑒歐美各國生物質能發電的主流技術趨勢,合理采取生物質與煤直接混合燃燒技術,并建立健全我國生物質混燃電廠的監管機制和標準。

1引言

我國經濟發展步入新常態,“十三五”時期是我國推動能源轉型,實現綠色持續發展的關鍵時期。生物質是一種可持續獲得的綠色資源,國家發改委、能源局《能源發展“十三五”規劃》中提出“因地制宜發展生物質能等新能源,提高可再生能源發展質量和在全社會總發電量中的比重。”《電力發展“十三五”規劃》中又提出“積極清潔利用生物質能源,推動沼氣發電、生物質發電和分布式生物質氣化發電。開展燃煤與生物質耦合發電、燃煤與光熱耦合發電示范與應用。”生物質若不能很好利用,便是一種固廢,將影響生態環境;利用好生物質將對我國能源結構轉型,高效清潔處理固廢,減少CO2、SO2和煙塵的排放量,保護環境,增強企業經濟效益,具有十分重要的意義。對于大容量燃煤機組如何響應政策,科學開展生物質能的利用,更好地發揮大機組高效性、清潔性的耦合優勢,更是值得深入研究。

2生物質能發電現狀

生物質能發電是生物質利用的一種重要方式之一,也是國家近些年大力提倡與鼓勵的生物質利用方式。但受諸多因素影響,生物質能耦合發電的推廣和應用存在以下問題:

(1)沒有建立生物質能發電相關的標準,生物質能發電量無法界定。除100%燃用生物質能的發電廠外,均不能科學精確測量火電機組生物質能耦合的發電量。對于生物質能氣化耦合發電,目前按氣化燃氣熱能、機組供電煤耗和廠用電率等進行核算生物質能的發電量,但計算方法尚不完善,上網電量計算值與實際值間存在一定誤差;對于燃煤與生物質直接混燃的發電量,由于生物質消耗量是沿用原入廠煤重量法計量,其中含有大量的人為因素,不利于政府監管,也不能取得電價的政策補貼。如何科學計量生物質能的發電量,是目前影響生物質能發電推廣和應用的最大瓶頸。

(2)電價政策模糊,獲取生物質能發電補貼困難。目前,除100%燃用生物質能的發電廠享受上網電價補貼0.75元/kWh的政策外,其它形式的生物質能發電因發電量無法科學界定,各地區電價補貼政策不一,有的沒有明確,發電補貼不能落實。

(3)生物質電廠布局不合理,燃料供需矛盾嚴重。由于生物質品種多、密度低、分散性強,社會上沒有形成生物質收集、儲存、運輸的供應鏈,加之季節性因素,導致燃料緊張,有的地區生物質折標單價已超過標煤單價。一些已取得政策補貼的生物質電廠,由于燃料問題已導致生產和經營困難。

(4)對于生物質直燃電廠,受燃燒方式影響,環保排放指標較高,普遍沒有配套的環保設施,達不到環保超低排放要求。

(5)生物質電廠機組容量小,燃燒效率低,蒸汽工質參數低,直接導致生物質能的熱電轉化效率在30%以下,遠低于大容量煤電機組45%以上的熱電轉化效率。

(6)生物質直燃電廠機組容量較小,建設單位造價高,項目投資成本回收壓力大。

3大容量燃煤機組生物質能發電技術

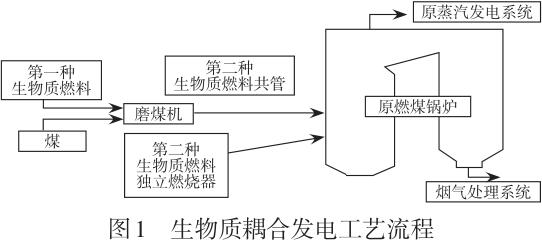

燃煤與生物質耦合發電技術的特點是利用原鍋爐或汽輪發電機組進行發電,在提高綜合發電效率的同時,有效降低了投資。一般有:燃煤與生物質直接混燃發電、燃煤與生物質氣化耦合發電、燃煤產生蒸汽與生物質產生蒸汽耦合發電,見圖1。

3.1燃煤與生物質直接混燃發電

直接混燃可分為3種[1]:

(1)以共磨方案最為簡單,生物質燃料經預處理成型后,在給煤機上游與煤摻混,在磨煤機中與煤共同磨制后送入原鍋爐燃燒器,該技術應用較多。

(2)共管方案,生物質燃料經單獨破碎機后,輸入原磨煤機出口的送粉管道中,與煤粉混合后進入原鍋爐燃燒器,該方案管道布置及切換控制系統復雜,實際應用較少。

(3)獨立噴燃方案,生物質燃料經獨立設置的專用燃燒器,送入鍋爐中燃燒,早期開展生物質摻燒的大容量機組大都采用此方式。

3.1.1優點

與煤摻混系統簡單,投資小;機組運行方式不受生物質影響;可利用原鍋爐的高效性和環保性;對于大容量鍋爐,生物質與煤的摻燒比例在20%以下。有關試驗數據表明[2],摻混量不超過20%,不會引起鍋爐結渣和腐蝕,不會污染鍋爐SCR脫硝催化劑,也不會影響粉煤灰的品質。

3.1.2缺點

(1)生物質摻燒量難以計量,生物質電量難以確定。生物質燃料質量較輕,摻燒生物質后,常規的皮帶

秤無法準確計量生物質燃料量,通過汽車衡計量生物質燃料量目前無可靠監控手段,造成生物質電量核算困難。

(2)摻混方式不同,入爐前預處理要求不同。采用爐前摻混方式,為避免影響制粉系統正常運行,一般要進行預處理,將生物質壓制成型,與煤摻混后入爐。采用爐內混燒方式,則生物質的顆粒度要求低,但也要求其流動要好,便于單獨輸送入爐,并要增加生物質燃燒器。

3.1.3案例

(1)華電國際山東十里泉電廠引進丹麥BWE公司技術,對400t/h高溫高壓鍋爐進行技術改造,采用獨立噴燃系統混燃麥秸稈,設計混燃生物質量為3×5t/h,按設計秸稈熱值計算,混燃熱量為60MW.由于該項目生物燃料單一(小麥秸稈),實際摻燒的生物質量在5%~8%,在混燃過程中,鍋爐并未出現結焦、腐蝕、催化劑中毒、灰渣可燃物升高等問題。

(2)國電寶雞第二發電有限責任公司在1025t/h亞臨界鍋爐采用生物質預處理成型與煤摻混入爐燃燒,試驗時生物質最大摻入量為24t/h,摻燒后鍋爐運行狀況良好。

3.2燃煤與生物質氣化耦合發電

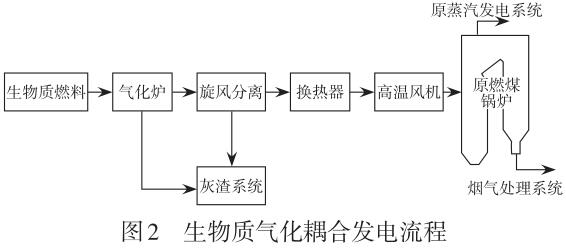

生物質氣化耦合發電技術是指將生物質在氣化裝置中生成燃氣,再將燃氣送入大型燃煤鍋爐中燃燒,利用已有汽輪發電機組發電,綜合發電效率為32%~37%,見圖2。

3.2.1優點

通用性較好,對原燃煤系統影響較小;對機組運行方式影響小;可充分利用原鍋爐環保設施,且對排放指標影響小;利用了大型燃煤發電廠的高效率,生物質發電效率較高。通過在線監測燃氣流量、熱值、燃氣溫度,以及電站鍋爐的發電效率,可以實現生物質燃氣發電量的單獨核算。

3.2.2缺點

由于氣化方式影響燃氣熱值和氣化強度,存在焦油問題。另外,對生物質燃料的顆粒度、水分、灰分要求高,生物質適應性差,需增加生物質燃氣噴口,氣化裝置容量小,氣化技術尚未完全成熟,生物質電量計算方法尚不完善,存在誤差。

3.2.3案例

國電長源荊門電廠利用640MW燃煤機組的系統和設備,配套研發了生物質氣化裝置,產生的燃氣送入鍋爐再燃燒發電。項目設計生物質發電容量10.8MW,生物質額定消耗量為8t/h,生物質發電量獲得湖北省補貼電價0.75元/kWh。

3.3生物質蒸汽耦合發電

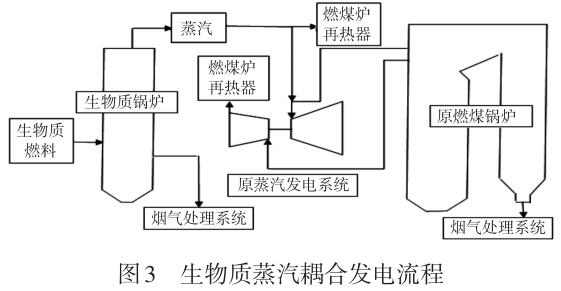

在原機組蒸汽側耦合發電,即純燃生物質的鍋爐產生蒸汽,送入原燃煤鍋爐再熱器內或送到汽輪機低壓缸耦合,利用原汽輪機發電,見圖3。

3.3.1優點

生物質燃燒系統與煤燃燒系統完全分離,增加了生物質品種的適用性。同時對燃煤鍋爐燃燒不會產生影響,充分利用原高效發電系統,轉化效率高。

3.3.2缺點

生物質的鍋爐效率低,蒸汽系統復雜,投資造價高,應用極少。

目前,生物質蒸汽耦合發電技術應用案例國內未見報道。

4國外生物能發電技術現狀[3]

據全球可再生能源統計報告,歐美地區生物質能利用是僅次于太陽能和風電的第三大可再生能源。近年來,歐盟各成員國陸續提出可再生能源發展目標,從各國實際出發,制定了各自的可再生能源行動計劃,在定價上網、投資補貼、稅收優惠、配額制度和科技研發等方面,采取積極的政策和措施,并指定專門機構監測混燃電廠實際摻燒的生物質燃料量。國家主管部門對監測方法和監測報告進行核實,按統一的政策給予平等的激勵和優惠,使生物質能利用得到很好的發展。

美國、丹麥是最早采用生物質直接燃燒發電技術的國家,存在綜合發電效率低、容量小等問題。芬蘭、英國、法國則采用生物質混燃發電技術,一般由大型燃煤鍋爐汽輪發電機組改造而成,發電機組以熱電聯產機組為主,原機組容量大、蒸汽參數高,生物質發電效率高。其中,混燃方式有生物質燃燒直接混燃和生物質氣化間接混燃,以直接混燃為主,摻混比例范圍較寬,最高30%;直接混燃采用預處理后的塊狀生物質燃料與煤直接摻燒,粉狀生物質燃料用獨立的燃燒器燃燒;生物質氣化鍋爐燃燒方式多為CFBC或FBC。瑞典、芬蘭、美國等國家相繼研發生物質整體氣化聯合循環發電(BIGCC)關鍵技術、設備[4],并建成了示范工程。但由于燃氣熱值、焦油裂解、燃氣凈化等問題,以及容量小、投資高等因素,商業化運用受到很大影響。

5結束語

(1)生物質直接混燃和氣化發電技術,由于充分利用原燃煤機組的高效發電系統和環保系統,發電效率較高,對排放指標影響小。其中,直接混燃發電技術具有改造量小,系統簡單,性價比高等優勢,已成為國外生物質能發電的主流趨勢;氣化發電技術具有對原燃煤系統和機組運行方式影響小的特點,并可通過在線監測裝置實現生物質燃氣發電量的單獨核算,國內政策補貼容易獲取。

(2)借鑒歐美各國生物質直接混燃發電經驗,結合我國生物質能利用政策及區域生物質能資源,對于大容量燃煤機組生物質能的耦合發電,可合理采取生物質與煤直接混合燃燒的發電技術。

(3)借鑒國外生物質混燃電廠實際摻燒生物質燃料量監測和核實的機制和方法,建立健全我國生物質混燃電廠的監管機制和標準。

(4)在總結完善燃煤機組生物質混燃發電技術、發電量計算方法,以及計量技術等工作基礎上,編制出臺國家或行業標準。

參考文獻:

[1]劉炳池,陸王琳.大容量煤粉鍋爐生物質混燃技術探討[J].新能源及工藝,2013,(2):37-41.

[2]潘升全,譚厚章.大型電廠煤粉爐摻燒成型生物質試驗[J].中國電力,2010,43(12):51-54.

[3]李定凱.對芬蘭和英國生物質-煤混燃發電情況的考察[J].電力技術,2010,(2):2-8.

[4]常杰.生物質氣化發電發展關鍵問題及前景展望[J].電力建設,2009,(6):1-5. |