|

易其國1,張永光2,齊方杰2,肖波2,李方華2

(1.貴州財經大學資源與環境管理學院,貴陽550025;2.華中科技大學環境科學與工程學院,武漢430074)

摘要:生物質半焦作為生物質氣化的副產物,其固定碳含量和熱值均高于原生物質。若將生物質半焦充分利用將大幅提高生物質利用的能量效率,具有很大的經濟和環境效益。在綜合熱分析基礎上,考察了生物質半焦添加比例(摻燒比)對生物質微米燃料旋風爐燃燒爐膛溫度、煙氣及灰分的影響。試驗研究發現摻燒比為20%(空氣當量比為1.2,粉體粒徑在0.177mm以下,生物質含水率控制在8.1%以下),燃燒效果最好,燃燒效率高達98%,燃燒煙氣中有害氣體NOx和SO2的含量較少。

1引言(Introduction)

作為一種理想的可再生能源,生物質能可以滿足各種能源需求,同時能減少CO2的排放。生物質熱轉化,如燃燒、熱解、氣化、液化等是常見的生物質能利用方式。其中,生物質直接燃燒是生物質能應用最多、最簡單廉價的利用方式,但長期以來,生物質直燃的能量利用效率不高,堿金屬腐蝕以及燃料收集等問題限制了其推廣應用(田賀忠等,2011)。華中科技大學生態能源技術研究所根據粉塵爆炸高溫燃燒原理開發了生物質微米燃料(BMF)高溫燃燒技術,研究表明,其旋風爐空氣燃燒溫度可達1200℃以上(Luo et al.,2009;Luo et al.,2010;Yi et al.,2013)。旋風爐燃燒效率高于傳統的爐排爐,與常見的流化床相比,旋風爐設計簡單,成本較低,易于操作。同時考慮到生物質熱解氣化過程中會產生10%~30%的半焦副產物,大部分半焦棄置不用,不僅造成能源浪費,而且占用寶貴的耕地,造成環境污染。因此,本文從資源再利用的角度考慮對半焦進行循環再利用,生物質的揮發分高,著火性能和燃盡性能較好,但能量密度低。生物質半焦的主要成分是碳,其熱值高于煙煤,是一種優質燃料。若將半焦添加到生物質中混燃,能增加燃料總熱值,將大幅提高生物質微米燃料利用的能量效率,具有很大的經濟和環境效益;同時生物質亦可彌補半焦著火和燃盡性能較差的不足。

國內外目前對生物質半焦的燃燒利用研究較少,馬強等(2010)在O2/CO2氣氛下運用熱重分析儀對生物質半焦加壓燃燒特性進行了研究,Yi等(2013)用熱重初步分析了生物質及其半焦的混燃特性。本實驗參照煤焦和石油焦的燃燒研究方法(劉典福等,2005;孫凱,2010;王俊琪,2008;楊欲明,2003),依照生物質各組分中不同反應特性的特點,對生物質進行分級利用,將生物質部分氣化后的半焦與生物質混燃,利用二者的互補性提高各自的燃燒性能。這樣能量利用效率更高,也提高了生物質能利用的經濟效益。

前期實驗研究發現:空氣當量比為1.2,粉體粒徑在0.177mm(即80目)以下,生物質含水率控制在8.1%以下,燃燒效果更好,燃燒經濟成本合理。本實驗保持這些參數不變,在綜合熱分析基礎上,進一步考察了生物質半焦添加比例(摻燒比)對生物質微米燃料旋風爐燃燒爐膛溫度、煙氣及灰分的影響。

2實驗材料與方法(Materialsandmethods)

2.1實驗原料

目前生物質熱解和燃燒研究以木質生物質作為主要原料,同時考慮了生物質熱解氣化利用過程中產生的副產物生物質半焦。元素分析采用VarioEL型元素分析儀進行,工業分析參照GB212—2001《煤的工業分析方法》進行,熱值采用PARR型氧彈量熱儀(美國公司6300EF)測定。比表面積采用JW?BK122W型表面分析儀(北京精微高博),在77K液氮環境下測得。分析結果見表1。

由表1可知,微米燃料主要由C、H、O等元素組成;還有少量的N,是植物細胞生長初期的原生質內的蛋白質的殘留物;S元素含量極少,主要以有機或無機物的形式存在。與煤相比,生物質固定碳含量較低,揮發分和含氧量遠遠高于煤,這是導致其著火點低和發熱值遠遠低于化石燃料能源的原因。元素分析表明,N、S含量極低,因此燃燒過程中排放的污染物含量低,是一種清潔能源。

從上表還可以看出,生物質半焦的熱值略高于煙煤,約為生物質熱值的1.5倍,按照標煤(29274kJ·kg-1)的低位熱值標準來分析,半焦是類似煤的優質原料,完全可以對其進行燃燒利用。

2.2實驗方法

2.2.1熱重分析(TGA)樣品的熱重分析采用

Diamond TG/DTA型熱重/差熱綜合熱分析儀(Diamond TG/DTA,PerkinElmer Instruments)測定。熱分析程序:升溫速率為20℃·min-1,從室溫升至800℃,爐內氣氛為空氣(100mL·min-1),天平保護氣:氮氣(20mL·min-1)。

本實驗即采用燃燒失重分析法來研究生物質及其半焦混燃的燃燒特性,分別將半焦以0、10%、30%、50%、70%和100%的質量比(分別用100B、10C、30C、50C、70C、100C表示)添加到生物質中,主要考察燃料的揮發份初析溫度、燃盡溫度、最大失重速率等特征參數和綜合燃燒性能。

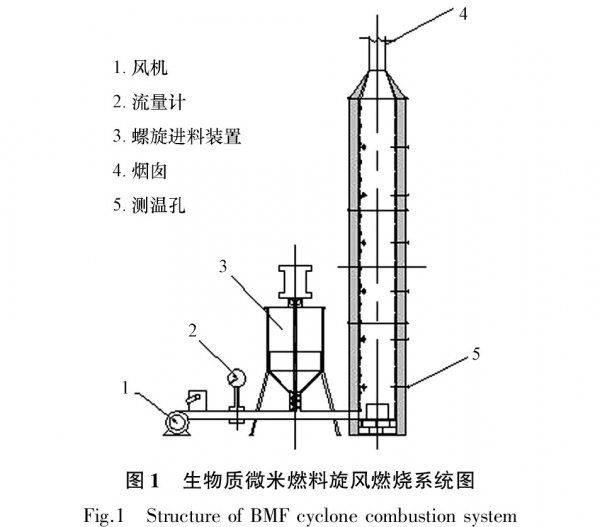

2.2.2旋風爐燃燒實驗旋風燃燒實驗系統(圖1)

由進料裝置、進風裝置、燃燒爐、測溫數顯系統和煙氣測量系統組成。

燃燒爐為實驗室自行研制并制作的旋風燃燒爐,高3m,直徑0.25m,內膛用耐火泥及耐火棉作為爐襯,爐底內壁用耐火磚作爐襯。主體分為3段,各段長1m。如圖1所示,爐體有6個層面,除自下第4層為預留采樣孔外,其它5層將主體均分為5部分。爐體上層為錐形煙囪,以使煙氣順利排出;爐膛底部可以進行灰渣取樣。生物質燃料通過螺旋進料裝置切向吹入到爐體中,燃料空氣混合物在爐膛中進行旋風燃燒,以延長停留時間,提高傳熱效果,有利于粉體充分燃燒,爐膛溫度通過溫控儀來監控。具體布置圖見圖1。

測溫由XSL/A?32ES1V0型多通道溫度巡檢儀實現,它不但具有實時顯示功能,而且可以將采集各測溫點溫度數據實時傳輸到電腦上,并通過軟件M400繪出溫度曲線及處理數據;由于主燃室(最下層)溫度最高,用S型熱電偶(鉑銠)測量,其它爐層用K型熱電偶測量。煙氣采用D2000CD?IV型煙氣分析儀分析(德國MRU公司)。

首先打開煤氣罐閥門,用與之相連的點火***點火,對爐膛預熱。由熱重分析可知,生物質微米燃料的著火點是260℃,因此,當爐膛底部溫度升至260℃以上時,運行螺旋給料器,控制燃料進料量,同時開啟風機。調節風量,使爐膛微正壓。穩定工況,控制尾部煙氣中O2濃度在3%~4%。通過調節風機和球閥改變空氣當量比,改變工況。旋風爐實驗中,結合前期試驗,確定生物質進量為28.8kg·h-1(480g·min-1);混燃時,保持進料總熱量輸入為160kW。

3結果與討論(Resultsanddiscussion)

3.1生物質及其半焦混燃熱重分析

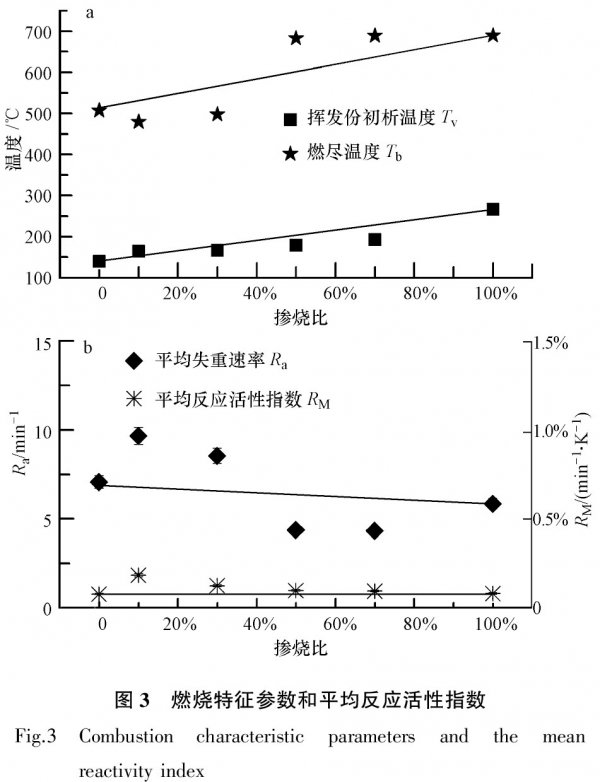

通過TG?DTG法可以分析得到表征燃燒特性的主要參數:揮發份初析溫度Tv、燃盡溫度Tb和平均失重速率Ra。為了綜合分析燃料的燃燒性能,本文參考Ghetti等(1996)的研究,在燃料水分揮發后的燃燒過程中,DTG曲線的每一個峰的峰高R與反應活性成正比,其峰值對應的溫度Tp與反應活性成反比,于是,平均反應活性指數RM可定義為各個峰的R/Tp之和,即:

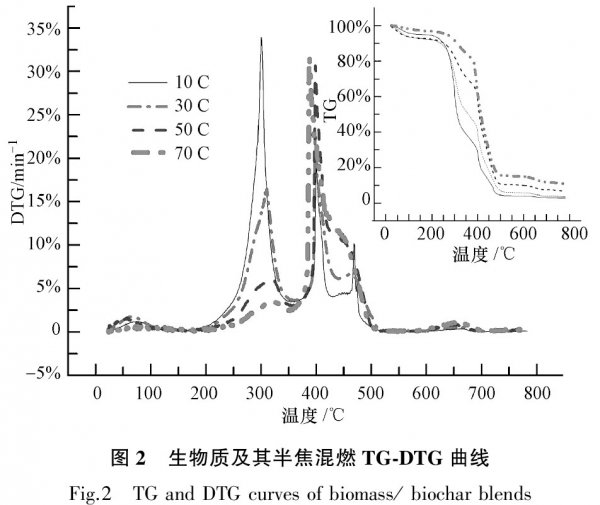

生物質及半焦混燃的TG和DTG曲線如圖2所示。生物質燃燒的兩個主要失重階段為揮發分析出和焦炭燃燒階段。隨著摻燒比的增加,可從失重曲線觀察到生物質和半焦各自對混合物燃燒的影響。當摻燒比從10%上升至70%,混合物總失重從97.10%降至88.74%。同時,混合物失重階段由4個(類似于生物質)減小為兩個(類似于生物質半焦),DTG曲線中的揮發分失重階段愈加不明顯,失重峰的個數取決于生物質及其半焦誰占主導地位,最大失重峰向高溫偏移。當摻燒比低于30%時,混合物的燃燒表現類似于生物質,最大失重峰均出現在燃燒過程的前段;當摻燒比超過30%時,混合物的燃燒行為類似于半焦燃燒。

燃料的著火點和燃盡點與其揮發分有很大關系,揮發分的快速析出有助于物質的快速著火和燃盡。生物質富含揮發分物質高達76.5%,易在較低溫度(139℃)析出揮發分從而著火燃燒。而生物質半焦是生物質在較高溫條件下裂解氣化得到,其大部份揮發分已經一次析出,僅含少量較難揮發的可二次析出的揮發分,但其揮發分二次析出的析出溫度較高。

若生物質半焦單獨燃燒時揮發分析出溫度高達266℃,揮發分較難析出,且揮發峰與固定碳燃燒峰重疊,即揮發分析出和半焦燃燒同時進行。當添加生物質后,生物質半焦的揮發分初析溫度和燃盡溫度逐漸降低,間接地改善了半焦的燃燒性能。

從圖3生物質及其半焦混燃特征參數可以看出,摻燒比越小,混合粉體的揮發分初析溫度和燃盡溫度越低,這說明生物質與半焦的混燒特性與單組分相比有所變化,但其總體趨勢兼顧了二者的燃燒特性。半焦含量占優時,揮發分析出和燃盡溫度相對較高,生物質含量占優時,則揮發分析出和燃盡溫度趨向于純生物質燃燒情形。這主要是因為混合燃燒時,隨著生物質含量的增加,混合物中揮發分含量也隨之增加,因而揮發分初始析出溫度隨之減小,加速了較低溫度下的氣態燃燒過程,進而促進了混合物固定碳的完全燃燒,縮短了燃盡時間。

由圖3可知,揮發分初析溫度和燃盡溫度均提前,這說明半焦中加入生物質后,由于揮發分的絕對量增加,使混合物比純半焦易于著火,燃燒前期放熱增強,使燃燒過程有前移的趨勢,燃盡溫度降低。

為了考察生物質與其半焦混燃時,各單一組分間有無協同效應,對單一組分燃燒數據進行加權平均計算得到預測值(對應于圖3中直線段上的點的縱坐標),并以此為參照,通過實際值與預測值進行對比來判斷優劣。如圖3a,正如Sahu等(2010)在煤與生物質半焦混燃中觀察到的,混合物揮發分析出溫度接近預測值,表明在混燃初期各組分間無明顯的相互作用。圖3b中,實測指數RM大于預測值,顯示在燃燒過程中各組分間有促進作用。實際指數在上方離預測的平均值線越遠,意味著混合物燃燒性能更優,因此混燃能改善單一組分的可燃性。但是注意到摻燒比超過30%時,燃燒性能的提高幅度明顯下降,同時平均失重速率也降低至平均值線以下,綜合考慮摻燒比應該控制在30%以下。

3.2生物質微米燃料的旋風爐試驗

半焦的粒徑大多在0.177mm(即80目)以下,生物質半焦灰分較高、揮發分偏低、著火溫度高且難以燃盡,這些都不利于其工業大規模推廣利用。而生物質作為一種揮發分高、著火溫度低的優質燃料,同時半焦的較高熱值在一定程度上可彌補生物質熱值不夠高的缺點,二者混燃時的協同互補效應有望改善半焦的可燃性。目前關于生物質半焦的混燃問題國內外鮮有報道,本實驗考察混燃比例對燃燒效果的影響。前期實驗發現,由于生物質半焦著火困難且不易燃盡,摻燒比過大會不利于混合物整體燃燒效率的提高。結合前面熱重分析結果,實驗選取摻燒比10%、15%、20%和25%。

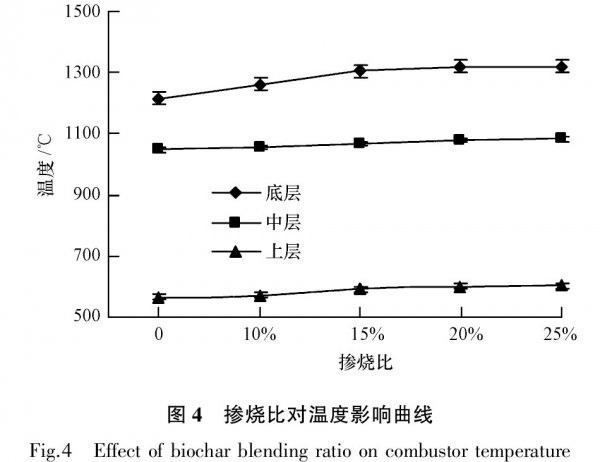

3.2.1摻燒比對溫度的影響由于實驗中燃燒爐

縱向存在明顯的溫度梯度,為了研究整個爐膛溫度的穩定性,選取爐膛底層、中層和上層(自下而上分別對應第1、3、5層)的平均溫度作為考察對象,相應的將爐膛分為3部分:爐膛底部燃燒區、中部過渡區和上部煙氣區。爐膛內各斷面平均溫度隨摻燒比的變化見圖4。

從圖4可知,隨著摻燒比從0增大至25%,爐9期易其國等:木質生物燃料與其半焦的混燃實驗研究膛內各斷面的溫度逐漸增大,爐膛下層溫度從1220℃升至1321℃。當摻燒比超過20%時,溫度增幅不明顯。文獻(Madhiyanon et al.,2011;Munir et al.,2010)中報道了添加適量的煤到生物質可增加燃料的熱值,提高燃燒溫度。類似的,半焦的較高熱值也能平衡生物質的較低熱值。當摻燒比為20%時,爐膛下層的最高溫度可達1320℃。此時爐內較高熱值燃料即能釋放大量熱量,較多的揮發分又能保證較高燃燒速率,爐內燃燒狀態最佳。

因為試驗爐膛熱容量小,進料量波動,燃燒溫度會不穩定,加入半焦后溫度升高,有助于燃燒平穩。而爐膛中部過渡區和上部煙氣區主要是靠煙氣加熱,波動幅度比底部燃燒區小。

3.2.2摻燒比對煙氣的影響生物質經微米化預

處理后具有均一化的燃料特性,著火點較低,生物質微米燃料與空氣充分混合,由于灰分少燃燒又較完全,故燃燒效率計算公式主要考慮化學不完全燃燒熱損失,其計算公式為:

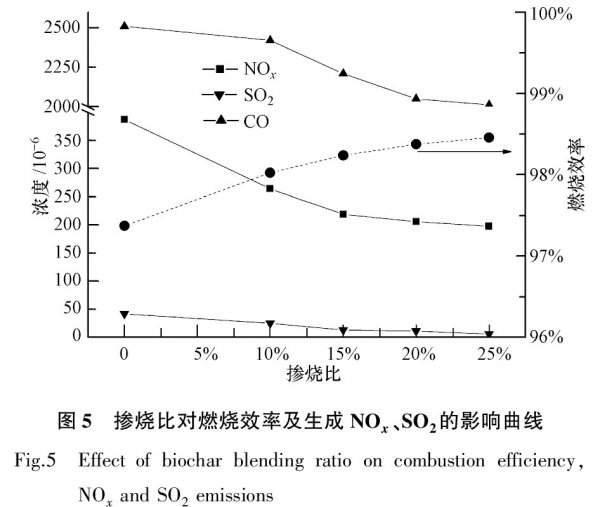

隨著摻燒比增加,煙氣中CO濃度逐漸下降。這主要是因為生物質中揮發分含量較高,受熱后大量揮發分迅速釋放,相當一部分揮發分沒有及時完全燃燒就被氣流帶出煙道,造成煙氣CO的濃度較高,但隨著摻燒比增加,揮發分的絕對量減少,固定碳有足夠的停留時間進行充分燃燒,CO含量又呈現降低的趨勢。當混合物中的揮發分較高時,揮發分與固定碳爭氧燃燒導致固定碳燃燒不充分,CO2含量低,但當混合物中揮發分絕對量減少到一定程度時,有足夠的氧氣和足夠停留時間使固定碳完全燃燒,CO2的含量又稍有增長,因此隨著摻燒比適量增大,相應的燃燒效率也提高了;但當摻燒比過大超過20%時,整體燃燒效率變化不大。當摻燒比為20%時,燃燒效率高達98%。

生物質半焦作為生物質熱解氣化的產物,高溫熱解氣化時部分氮、硫元素以揮發分形式已析出,從而半焦中的N、S元素較生物質有所降低。

煙氣中NOx含量隨著摻燒比增加而減少,當摻燒比為20%時,NOx的含量甚至低于200ppm,可見生物質及其半焦混燃有效的降低了NOx的排放濃度。一方面由于半焦作為生物質氣化的副產物,它經過高溫裂解氣化后,燃料中的部分氮元素以揮發分的形式已析出,本身N含量遠低于生物質,因而對總體NOx排放起“稀釋”作用(欒積毅,2009);另一方面,生物質含有大量揮發分,在較低溫下可迅速析出進而燃燒,揮發分與半焦發生爭氧燃燒從而導致氧氣濃度偏低,爐膛內形成還原性氣氛,促進了爐膛內的還原物質(如大量的半焦碳和HCN、NH3等含氮物質)對NOx的還原分解過程。另外,焦炭含有大量的疏松空隙結構,其比表面積和總孔體積大于煤和生物質(表1),對NOx有較好的吸附作用,非常有利于促進NOx與焦碳的還原反應,從而降低了NOx的排放濃度。尤其空氣當量比較低時,更有利于NOx的還原分解反應(欒積毅,2009),從而大幅度降低了NOx的含量。

總的來說,生物質及其半焦混燃是一種低NOx的燃燒方式,由前面分析可知它所排放的NOx比單純的生物質燃燒更低,比生物質燃燒減排NOx更有優勢(宋新南等,2009)。

對于SO2的排放問題,一般認為SO2的排放量主要取決于燃料中S的輸入,大部分生物質含硫量極少或不含硫,生物質作為一種公認的低含硫優質燃料,由元素分析可知鋸末的含硫量僅為0.06%,而半焦的含硫量則更低,因此,隨著摻燒比增大,原料中的S含量會更少,生物質及其半焦的混燃會進一步減少SO2的排放。混燃能夠有效降低SO2的排放量。綜合上述各因素,生物質及半焦的混合燃燒是一種低SO2的燃燒技術,非常有利于SO2的減排。

另外,通過觀察不同摻燒比條件下的實驗時發現:當摻燒比大于25%時,煙氣出口處有明顯的火星(即未燃盡的固定碳),燃燒過程不充分,并同時觀察燃燒灰分發現灰分中夾雜著少許未完全燃燒的黑色固定碳,混合燃料未完全燃盡。當摻燒比為25%時,上述狀況有所緩解;當摻燒比為20%時,混合燃料能夠完全燃燒。

4結論(Conclusions)

生物質及其半焦混燃各單組分間有協同促進作用,但過高的摻燒比(超過30%)會使生物質的綜合燃燒性能變差,因此綜合考慮摻燒比應該控制在30%以下。在旋風爐燃燒試驗中,在最佳工況下(適當的空氣當量比、粒徑和含水率),綜合考慮爐膛溫度、煙氣及灰分,本實驗認為摻燒比為20%時爐內工況達到最佳,相應燃燒效率高達98%,燃燒煙氣中NOx和SO2等有害氣體的含量很低。

|