|

靳全鋒1,3,葉文晶1,2,沈培福1,黃海松1,陳兵紅1,郭福濤3

(1.麗水職業技術學院,麗水323000;2.景寧畬族自治縣望東垟高山濕地自然保護區管理局,麗水323500;3.福建農林大學林學院,福州350002)

摘要:生物質露天燃燒排放煙氣顆粒物對大氣環境、生態系統和人類健康有重要影響。該研究基于MODIS-MCD64A1數據提取2001—2016年浙江省森林、灌叢、草地火災面積和作物秸稈火點數據,結合植被類型、生物質密度和燃燒效率,運用排放因子法,估算16年間浙江區域露天生物質燃燒排放污染物總量。結果表明,2001—2016年浙江區域露天生物質燃燒總量為58.78mt,其中喬木、灌木、草本、水稻、小麥、玉米、豆類和油菜燃燒總量分別為202.18kt、10.43kt、300.10t、46.66mt、1.94mt、2.45mt、3.45mt和4.06mt。森林和秸稈火次數分別為1783次和23257次,森林火災多集中在浙江南部區域,秸稈火多集中在浙江北部區域。森林和草地火災次數主要集中在3月和10月,作物秸稈火點主要集中在5、7和8月份,占全年75%以上。各污染物CO2、CO、NOx、VOCs、PM2.5、TC、OC和EC排放總量分別為667.20、26.40、1.13、4.92、5.12、2.85、2.59和0.23mt。該研究揭示了浙江地區生物質露天燃燒排放污染物的時空變化,為深入揭示生物質燃燒對區域環境影響提供數據支持。

1引言(Introduction)

生物質燃燒排放大量污染物,顯著影響大氣環境和人類健康(Zhang et al.,2017;靳全鋒等,2017a)。露天生物質燃燒是生物質燃燒重要組成部分,主要由森林、灌叢、草地、沼澤和秸稈火組成(Qiu et al.,2016;Wu et al.,2018),是排放污染性氣體和顆粒物重要來源,研究顯示全球每年有8600Tg生物質燃燒(Levine et al.,1991),每年有2~5Pg碳排放來源于生物質燃燒(Soares et al.,2009),有40%的CO、35%的顆粒物和20%的NOx來源于生物質燃燒(Langmann et al.,2009)。研究顯示美國每年有39%的CO和20%的PM2.5來源于生物質燃燒(Urbanski et al.,2009),歐洲露天燃燒排放是生物質排放主要來源,巴塞羅納每年有3%的PM10和5%的PM2.5來源于秸稈露天焚燒(Reche et al.,2012;Garcia?Hurtado et al.,2014)。Yan等(2006)研究顯示中國每年有509.0mt生物質燃燒,排放NOx、SO2、CO、CO2、CH4、NMHC、PM和BC總量分別為1.09、0.17、59.30、946.63、2.20、3.03、3.62和0.43mt(田賀忠等,2011)。生物質燃燒排放大量污染性氣體(CO2、CO、NOx、SO2、VOCs、烴類和醛類)和顆粒物(TSP、PM10、PM2.5和PM1),顯著影響空氣質量(Zha et al.,2013;Zong et al.,2016)。CO2、CH4、N2O和顆粒物加快長波輻射吸收,促進氣候變暖(Sun et al.,2016);PM2.5、EC、NOx和VOCs大量排放促進太陽光吸收、散射、環境光化學煙霧及陰霾的形成,降低區域空氣質量和能見度(Cheng et al.,2014);鹵代烴大量排放破壞O3層,增強區域紫外線(Li et al.,2018)。生物質燃燒釋放的煙氣嚴重影響人類健康,大量CO、NOx和VOCs等嚴重刺激眼、鼻、咽喉及皮膚,損傷肺粘膜而引發哮喘,甚至引起白血病和癌癥(Udeigwe et al.,2015)。此外,煙氣中大量NOx、SO2和HCOOH等沉降,影響土壤pH和土壤理化性質(Sinha et al.,2003)。因此,解析生物質燃燒煙氣排放對大氣環境評估具有重要意義。

浙江是我國主要生物質產區,森林覆蓋率高達59.07%。每年有6.85mt秸稈和7.43mt林木資源燃燒,釋放31.73kt的PM2.5(靳全鋒等,2017b;2017c)。研究顯示浙江區域每年有600余次森林火災,過火面積為6.0×103hm2;生物質燃燒排放大量污染性氣體和顆粒物(靳全鋒等,2017b)。因此,合理估算浙江區域露天生物質燃燒排放對大氣環境評估至關重要。鑒于此,本研究以2001—2016年MODIS影像數據為研究對象,運用排放因子法,估算浙江區域露天生物質燃燒排放污染物時空格局。主要研究目標為:①估測出2001—2016年浙江地區生物質燃燒總量。②估算浙江地區露天生物質燃燒排放污染物總量;③分析浙江露天生物質排放污染物時空格局,本研究可為相關大氣模型研究和大氣環境污染評價提供基礎性科學依據。

2材料與方法(Datasandmethods)

2.1研究區概況

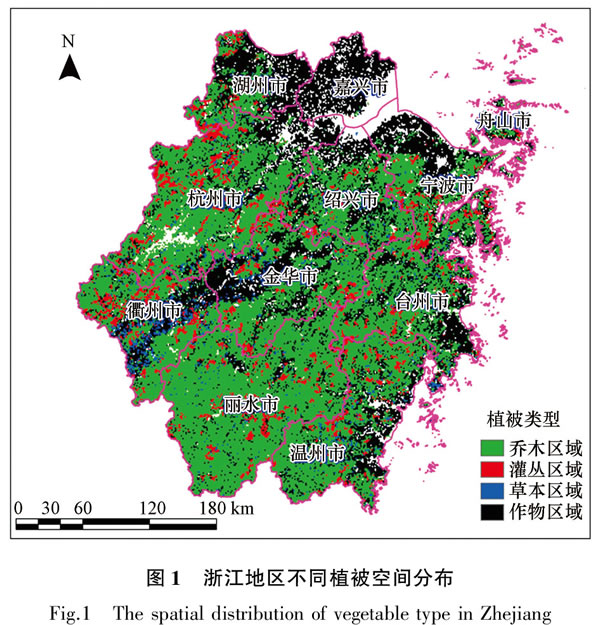

浙江省位于中國東南部,東經118°01′~123°10′,北緯27°06′~31°11′,區域面積為1.02×105km2。全省地貌類型復雜,地勢西南向東北傾斜,南部多丘陵;浙南、浙北、浙西、浙東和浙中分別是山地、平原、山地丘陵、濱海島嶼和丘陵盆地等5種地貌類型.該區域地處亞熱帶季風氣候區,冬季寒冷干燥、夏季雨熱同期、四季分明、光照充足.平均氣溫為15~18℃,最低和最高溫度分別為-17.4~-2.2℃和33.0~42.9℃;平均年降水量為1100~2000mm.該區域喬木杉木林、松木林、青岡等主要樹種占林分總面積80%以上;農作物主要以水稻、小麥、玉米、豆類和油菜為主要糧食作物。Jin等(2018)研究顯示浙江作物和林火高發區,2000—2014年共發生秸稈火2萬余次,年均超1500次,森林火災近萬次,年均超600次,且該區域林火90%以上受人為因素影響(靳全鋒等,2017b;2017c)。

2.2森林和草地火災面積計算

森林和草地火災面積數據基于MODIS-MCD64A1火災面積產品。MCD64Al產品是空間分辨率為500m,月尺度產品,能精準檢測區域森林草地火災。目前MODIS火點受自然因素影響,成功監測率為90%左右,但通過濾除噪聲、耀斑及云的干擾,不同區域和季節草地成功監測率高達100%(Zhou et al.,2006),因此,本研究使用MCD64A1產品與中國行政區劃圖(1:100萬)和中國植被覆蓋圖是空間分辨率為1km的產品進行疊加分析,獲取燃燒區域植被類型和燃燒面積。

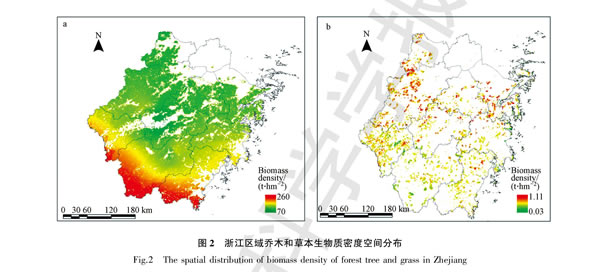

2.3森林和草原密度時空分布

浙江區域森林生物質密度基于Ni等(2001)研究成果,運用克里金差值法得到浙江區域森林生物質密度圖詳見圖2a,草地生物量密度基于Piao等(2007)研究成果,運用生長季NDVI平均值與地上生物量關系模型,繪制浙江區域草地地上生物量空間分布(圖2b)。

2.4燃燒效率

根據浙江省統計年鑒(2002—2017年),獲取浙江各市秸稈產量數據,參照國家發展改革委辦公廳發布谷草比,計算各區域秸稈產量.查閱文獻秸稈露天焚燒比例參照Jin等(2018)研究成果,根據Akagi等(2011)、Kato等(2011)、Wu等(2018)、Zhang等(2008)、Zhou等(2017)、Huang等(2012)、Shen等(2010)、Mundo等(2013)和Guerette等(2017)研究結果認為水稻、小麥、玉米、豆類、油菜、草本、灌叢、溫帶針葉喬木、針葉落葉喬木、闊葉常綠喬木和闊葉落葉喬木平均露天燃燒效率分別為0.89、0.86、0.92、0.68、0.82、0.80、0.77、0.48、0.34、0.34、0.29和0.29。

2.5排放因子

排放因子是精確估測各類排放物總量的重要前提,因此本研究基于國內外學者研究成果,針對不同植被類型選用不同排放因子,提高估測精度。本研究同時對眾多研究結果取平均值作為不同植被類型排放因子(表1)。

2.6森林和草地燃燒量計算

3結果與討論(Resultsanddiscussion)

3.1浙江省露天生物質燃燒量

本研究基于浙江區域MODIS?MCD64A1數據監測森林、灌叢、草地火災面積數據及生物質密度和統計年鑒數據,分別統計浙江2001—2016年植被類型露天燃燒總量,并計算年燃燒量(表2)。結果顯示不同植被類型露天燃燒總量存在差異,浙江區域16年總燃燒生物質量為58.78mt(3.67mt·a-1),其中喬木、灌木、草本、水稻、小麥玉米、豆類和油菜露天燃燒量分別為202.18kt、10.43kt、300.1t、46.66mt、1.94mt、2.45mt、3.45mt和4.06mt,年均分別為12.64kt、0.65kt、18.76t、2.92mt、121.37kt、153.04kt、215.49kt和253.99kt.靳全鋒等(2017b)研究顯示浙江每年露天焚燒水稻、小麥、豆類和油菜分別為2.07mt、101.0kt、175.4kt和280.8kt,該研究結果與本研究較為接近。

3.2浙江火點空間分布格局

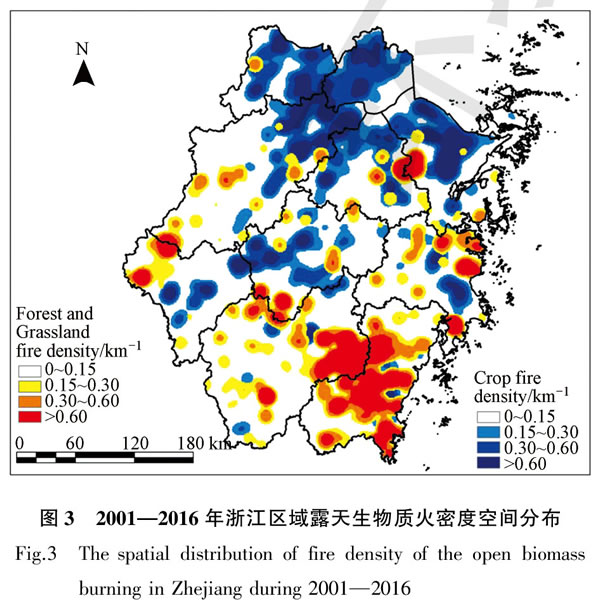

基于2001—2016年MODIS?MCD64A1森林和秸稈火點數據,運用ArcGIS10.2在GWS?84投影下分別繪制為1km×1km網格,將森林和秸稈火災次數運用核密度原理,繪制16年火點密度圖(圖3)。2001—2016年浙江區域發生森林和秸稈火點分別為1783次和23257次,年均111次和1454次,不同植被類型火點空間分布不均衡,森林火災多集中在浙江南部區域,秸稈火多集中在浙江北部區域;南方多林火北方多秸稈火主要受浙江植被分布影響,浙江北部地勢較為平坦,以農作物種植為主,在作物收獲季節多以焚燒為主,南方多丘陵地帶,以森林為主要植被類型,由于人類活動導致林火在南方頻繁發生。

3.3浙江火點時間分布格局

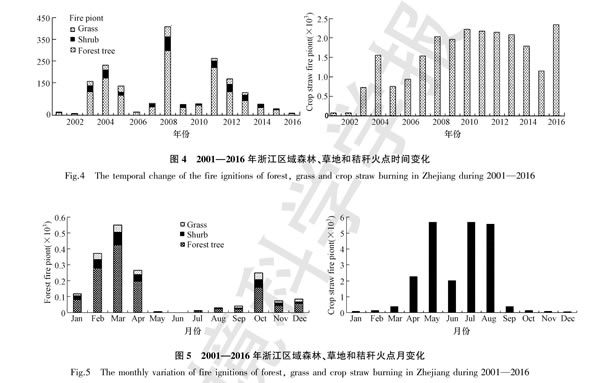

圖4顯示2001—2016年浙江區域森林和草地火災年季波動較大.2004、2008和2011年林火和草地火災次數皆達到極大值,森林火災次數分別為137、365和252次;草地火災分別為22、49和26次;2001—2016年浙江省秸稈火次數總體呈先增加后降低趨勢,該研究結果與Jin等(2018)和Li等(2016)研究結果一致。

圖5顯示浙江區域森林和草地火災次數月變化存在差異,呈雙峰分布,火點峰值(3月)高于峰值(10月)。時間上林火在2、3、4和10月份火災發生比率分別為20.96%、31.88%、15.03%和13.07%;草地火在2、3、4和10月份火災發生比率18.48%、21.33%、12.80%和19.43%;作物火點在5、7和8月份火災發生比率25.40%、25.36%和24.78%.2、3和4月浙江區域處于春季,上一年度死亡生物質積累較多,春季氣溫回暖快且降水少,使得地表溫度升高較快,加速凋落物及地表可燃物水分蒸發,有利于林火形成,同時4月林火主要受到傳統習俗影響較大,清明節前后祭奠先人,上墳時通過稻草、草本、凋落物、灌叢等森林可燃物引發林火發生(Qiu et al.,2016;Wu et al.,2018);10月為秋季,草本植物大量死亡,且降水少,空氣濕度低和風速大,加快可燃物干燥,降低植被含水率,促進林火形成與發展;夏季浙江區域雨熱同期,植被處于生長季節,含水量極高,冬季浙江為低溫多雨區域,不利于林火發生.5、7和8月集中全年秸稈火76%,研究顯示秸稈火點主要受到區域焚燒習慣、當地人口、當地經濟水平和地方政策等因素影響,盡管政府出臺一系列秸稈禁燒政策,仍有較多秸稈在收獲或播種季節被燃燒,且收獲季節有更多秸稈就地焚燒,研究顯示秸稈露天焚燒與農村人口、區域經濟水平和秸稈產量呈顯著正相關;因此顯示森林和草地火災主要為自然因素影響,秸稈火災主要為人文因素影響較大,人為活動也是引發林火的主要影響因子(Wu et al.,2018;Zhou et al.,2018)。

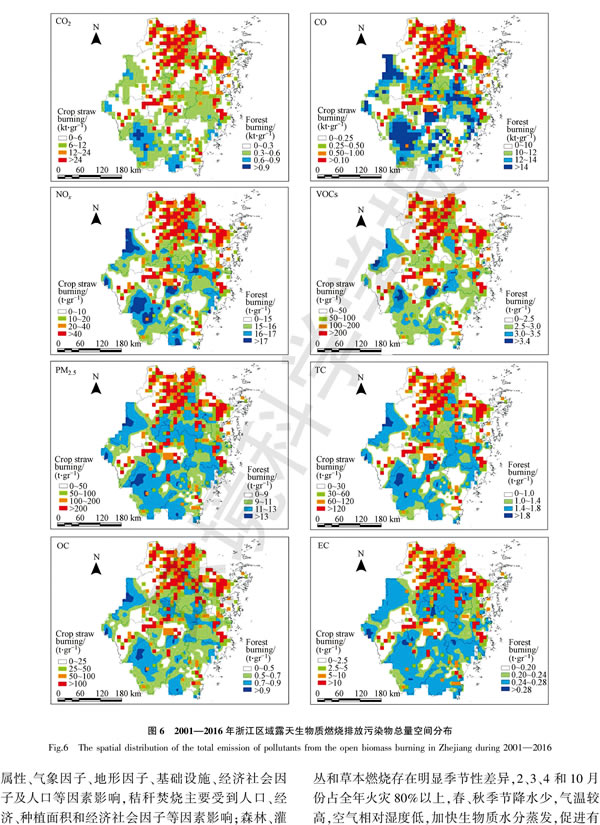

3.4浙江露天生物質燃燒排放污染物空間分布格局

生物質燃燒排放大量污染物,顯著影響大氣環境和人類健康,本研究根據浙江區域MODIS?MCD64A1數據監測森林、灌叢、草地火災面積和秸稈火點數據,結合植被類型、生物質密度和燃燒效率,運用排放因子法,估算2001—2016年浙江區域露天生物質燃燒排放各污染物CO2、CO、NOx、VOCs、PM2.5、TC、OC和EC總量分別為:667.20、26.40、1.13、4.92、5.12、2.85、2.59和0.23mt,年均排放量分別為:41.70、1.65、0.07、0.31、0.32、0.18、0.16和0.01mt。圖6顯示各污染物排放空間上不均衡,呈南方多以森林污染物排放為主,北方區域多以秸稈焚燒排放為主的分布特征.圖6顯示秸稈排放污染物主要集中在湖州和嘉興市大部分區域,杭州北部區域、寧波東北區域、臺州、衢州和金華區域有少量密度較高區域分布;林火排放污染物多集中在臺州與金華交匯區域、麗水與衢州交匯區域、麗水大部分區域及溫州、衢州和杭州西部區域有較高林區污染物排放分布,其他區域污染密度相對較低。Wu等(2018)研究顯示浙江區域露天生物質燃燒排放CO2、CO、VOCs、PM2.5和OC年均排放量分別是39.14mt、2.06mt、290.9kt、167.8kt和91.41kt,該研究結果與本研究較為接近;Zhou等(2018)研究顯示浙江省生物質燃燒排放CO2、CO、VOCs和PM2.5年均排放量分別為99.86、4.51、0.48和0.46mt,該研究結果顯著高于本研究,由于Zhou等研究所有生物質燃燒排放污染物總量,本研究僅對露天生物質燃燒排放進行了估算,故研究結果差異較大。研究顯示森林、灌叢和草本燃燒排放主要受植被類型屬性、氣象因子、地形因子、基礎設施、經濟社會因子及人口等因素影響,秸稈焚燒主要受到人口、經濟、種植面積和經濟社會因子等因素影響;森林、灌叢和草本燃燒存在明顯季節性差異,2、3、4和10月份占全年火災80%以上,春、秋季節降水少,氣溫較高,空氣相對濕度低,加快生物質水分蒸發,促進有機物干燥,有利于自然火災發生.Guo等(2016;2017)研究顯示當年氣象(平均氣溫、平均相對濕度和平均降水)、地形(高程、坡度和坡向)、人口密度和受教育水平與林火發生呈顯著負相關,前一年氣象(平均氣溫、平均對濕度和平均降水)、植被覆蓋度與林火發生呈顯著正相關;秸稈火多集中在5、7和8月,其占全年火災75%以上,焚燒多集中在收獲季節后期及播種季前期,主要受人為因子影響。

3.5浙江露天生物質燃燒排放污染物時間分布格局

2001—2016年浙江區域露天生物質燃燒排放污染物CO2、CO、NOx、VOCs、PM2.5、TC、OC和EC年變化見表3,區域各污染物年季排放存在差異,總體呈逐步增加趨勢,其排放強弱順序為CO2>CO>PM2.5>VOCs>TC>OC>NOx>EC。

3.6浙江露天生物質燃燒排放污染物不確定分析

生物質燃燒排放不確定性主要受火災衛星產品,生物質燃料負荷數據,燃燒效率和排放因子等因素影響。MCD64A1數據具有較高可靠性(Giglio,2013),Zhou等(2018)和Wu等(2018)研究指出,MCD64A1產品不確定性為20%;森林和草地生物質密度參照Ni等(2001)和Piao等(2007)研究成果,其不確定性為50%;排放因子不確定性為3%~90%;秸稈產量和谷草比等數據來源于國家統計局,Cao等(2008)認為國家統計數據其誤差在20%以內;燃燒效率是生物質燃燒排放至關重要的因子,其受植被類型、含水率、自然環境等因素影響,本研究為了估算的準確性和精確性,因此以多個同一植被類型燃燒效率實測數據平均值作為本研究燃燒效率,增強燃燒效率可靠性,其誤差控制在50%以內;綜上所有因子不確定運用公式(5)和(6)定量的計算各污染物排放結果不確定性見表4。本研究結果與Wu等(2018)和Zhou等(2018)研究結果較為接近,陸炳等(2011)研究結果高于本研究,本研究是對每種植被類型逐個因子分析,降低每個因子不確定性,確保該研究成果相對更加可靠。

3.7改善露天生物質燃燒排放污染對策

研究顯示露天生物質燃燒主要由自然(森林、灌叢、草地、沼澤)和人為(秸稈)兩部分組成,其自然火災多受自然因素和人文因素共同作用,秸稈火災多是人為因素決定.政府可以適當增加科研經費,提高科學技術,探索自然火災與自然因素之間關系,建立高精度防火預測系統,同時加強人為火源管理.其人為火源多來自刀耕火種和上墳燒紙、放鞭炮及游客不良用火習慣等,通過提高林區周邊人員及游客防火意識,減少火源。秸稈火焚燒主要受到經濟和勞動力等因素影響,其就地焚燒是最廉價、方便和快捷的處理方式,但其對生態環境造成嚴重破壞。盡管政府出臺一系列秸稈禁燒政策,但仍有較多秸稈在收獲或播種季節被燃燒.為了減少秸稈就地焚燒,秸稈主要以還田和利用再加工等方式消耗,還田分解速率較慢影響下個播種季節作物產量,利用再加工等方式成本較高,農民自愿參與度不高.政府可以加強科學研究,探索高效生物質分解方法,促進秸稈還田,同時政府也可以運用經濟型激勵政策,鼓勵秸稈回收再利用,增加農民收入,促進秸稈真正轉變為生物質資源。

4結論(Conclusions)

1)浙江2001—2016年露天生物質燃燒總產量為58.78mt,其中喬木、灌木、草本、水稻、小麥、玉米、豆類和油菜燃燒量分別為202.179kt、10.43kt、300.1t、46.66mt、1.94mt、2.45mt、3.45mt和4.06mt。

2)2001—2016年浙江地區發生森林和秸稈火點分別為1783次和23257次,不同植被類型火點空間分布不均衡,森林火災多集中在浙江南部區域,秸稈火多集中在浙江北部區域。

3)浙江區域森林和草地火點呈顯著雙峰分布,火點峰值3月高于峰值10月,秸稈火點在5、7和8月份火發生比率分別為25.40%、25.36%和24.78%。

4)2001—2016年浙江區域露天生物質燃燒排放各污染物CO2、CO、NOx、VOCs、PM2.5、TC、OC和EC總量分別為667.20、26.40、1.13、4.92、5.12、2.85、2.59和0.23mt,年均排放量分別為:41.70、1.65、0.07、0.31、0.32、0.18、0.16和0.01mt。

|