|

林浚銘1,吳小龍2,吳璐超1,黎煒1,官寶紅1

(1.浙江大學環(huán)境工程系,浙江杭州310058;2.建德市水務(wù)有限公司,浙江杭州311600)

摘要:以活性污泥混合木屑為原料制備生物質(zhì)燃料,考察成型壓力、物料含水率和活性污泥占比對生物質(zhì)燃料的抗破碎強度和松弛密度的影響,并研究生物質(zhì)燃料的燃燒特性。研究結(jié)果表明:生物質(zhì)燃料的抗破碎強度和松弛密度均隨著成型壓力和活性污泥占比的增大而增大,物料含水率控制在15%~20%較為合適;成型壓力和物料含水率對生物質(zhì)燃料的抗破碎強度有顯著影響,而成型壓力和活性污泥占比對生物質(zhì)燃料的松弛密度有顯著影響;活性污泥的燃燒過程可分為水分析出、揮發(fā)分燃燒及無機鹽分解3個階段,木屑的燃燒過程可分為水分析出、揮發(fā)分析出及剩余揮發(fā)分和固定碳燃燒3個階段;生物質(zhì)燃料的燃燒過程因活性污泥占比的多少而有所差異。生物質(zhì)燃料的綜合燃燒性能隨著木屑占比的增加而逐漸提高,活性污泥的加入可以改善生物質(zhì)燃料的著火性能,合理的活性污泥混合木屑工藝和配方能夠制備出燃燒性能較好的生物質(zhì)燃料。

0引言

城鎮(zhèn)污水廠排放的剩余活性污泥屬于量大面廣的有機固體廢棄物,我國已出臺多項針對活性污泥處理與處置的政策、規(guī)范和標準。2015年4月發(fā)布的《水污染防治行動計劃》明確規(guī)定,現(xiàn)有活性污泥處理設(shè)施應(yīng)于2017年底前基本完成達標改造,地級及以上城市活性污泥無害化處理率應(yīng)于2020年底前達到90%以上。目前,我國城鎮(zhèn)污水廠的活性污泥的處理方法主要有填埋法、土地綜合利用法和焚燒法。污泥填埋法受制于選址和填埋容量;土地綜合利用法常受到污泥中病原菌、毒害性有機物和重金屬的限制;焚燒法處理徹底,但投資大、運行成本偏高。剩余活性污泥中含有大量有機質(zhì),我國大中型污水廠的活性污泥干基的熱值可達5844~19303kJ/kg,是數(shù)量可觀的可利用能源[1]。將活性污泥與煤、生物質(zhì)等輔助燃料以適當?shù)谋壤龘交欤瑝褐瞥删哂幸欢ㄐ螤詈蜋C械強度、可在工業(yè)鍋爐中穩(wěn)定燃燒的燃料,不僅可以大量消納活性污泥,還能夠做到較高附加值的資源化利用。

文獻[2]將造紙污泥、煤粉和塑料混合制備活性污泥衍生燃料,實現(xiàn)了工程化應(yīng)用。文獻[3],[4]采用半干法(活性污泥干化至含水率為40%~50%)制備生物質(zhì)成型燃料。文獻[5],[6]采用濕法成型工藝,將活性污泥(含水率為60%~90%)與秸稈等生物質(zhì)或煤粉混合并壓制為成型燃料。文獻[7],[8]采用干法制備棒狀活性污泥生物質(zhì)燃料。文獻[9]研究了干法制備的生物質(zhì)顆粒的燃燒性能。活性污泥干法成型技術(shù)的顯著優(yōu)點是成型燃料的力學性能和燃燒性能較佳,且適用于現(xiàn)有的生物質(zhì)成型設(shè)備,較容易推廣應(yīng)用。

目前,國內(nèi)生物質(zhì)燃料干法成型工藝及生物質(zhì)燃料燃燒特性的研究多以秸稈、木屑和其它農(nóng)林廢棄物為主,而以活性污泥和木屑作為原料,系統(tǒng)地研究干法成型工藝及其成型燃料燃燒性能的報道較少。因此,本文以北京市《生物質(zhì)成型燃料》(DB11/T541-2008)為對照標準(以下稱“標準”),考察成型壓力、物料含水率和活性污泥占比對生物質(zhì)燃料力學性能的影響,并研究生物質(zhì)燃料的燃燒特性,以期為活性污泥能源化利用提供一條簡單可行的途徑。

1材料與方法

1.1材料

活性污泥取自浙江省建德市城東污水處理廠污泥脫水車間,木屑取自某生物質(zhì)燃料公司。原料(原料為絕干,默認水分含量為零)的工業(yè)分析和熱值分析結(jié)果如表1所示。

1.2方法

1.2.1實驗方法

實驗前對原料進行干燥粉碎處理,篩選粒徑為0.5mm以下的顆粒,采用噴霧器噴水的方法將篩選后的原料配置成所需含水率。成型實驗采用FYS-15G型臺式手動粉末壓片機(天津思創(chuàng)精實科技發(fā)展有限公司)。該壓片機的壓力為0~15t,成型模具的內(nèi)徑為10mm,高為50mm。原料在破碎機中高速攪拌10s使其混合均勻,準確稱取1.0g混合均勻的原料放入成型模具中,通過壓桿施加壓力,到達所需壓力之后保持當前壓力30s,取出成型燃料進行力學性能測試。

1.2.2測試和分析方法

松弛密度:將成型燃料置于塑封袋中,3d后用游標卡尺測量成型燃料的尺寸并稱其重量,從而計算其松弛密度,每組實驗重復(fù)3次,取3次實驗的平均值。本實驗制備的成型燃料為顆粒狀(截面直徑D≤25mm),根據(jù)標準,松弛密度須大于1.0g/cm3。

抗破碎強度:將成型燃料從2m處自由下落到平坦的水泥地面上,重復(fù)跌落5次,測量跌落5次后的成型燃料占原成型燃料的質(zhì)量百分數(shù),每組實驗重復(fù)3次,取3次實驗的平均值。根據(jù)標準,抗破碎強度須大于95%。

燃燒特性:稱取約10mg樣品(樣品均在105℃烘干2h后儲存?zhèn)溆茫┲糜诘聡婉YSTA409PC型熱重分析儀的氧化鋁坩堝中,程序升溫速率為20℃/min,溫度為30~900℃,吹掃氣體O2和保護氣體N2的流速均為20mL/min。

熱值:稱取約1.000g樣品置于上海密通機電MTZW-A4型全自動量熱儀的氧彈中,充氧后測量樣品的熱值。

鈣離子濃度:稱取約0.150g樣品,然后加入6mL硝酸、2mL鹽酸和3mL氫氟酸,經(jīng)微波消解定容至100mL,過0.45μm濾膜后,使用日本島津AA6300型原子吸收分光光度計測試鈣離子濃度。

著火溫度Ti:采用TG/DTG法確定試樣的著火溫度[10]。

燃盡溫度Th:將試樣失重占可燃質(zhì)總失重的98%時對應(yīng)的溫度定義為燃盡溫度。

2結(jié)果與討論

2.1生物質(zhì)燃料成型工藝參數(shù)優(yōu)化

2.1.1成型壓力

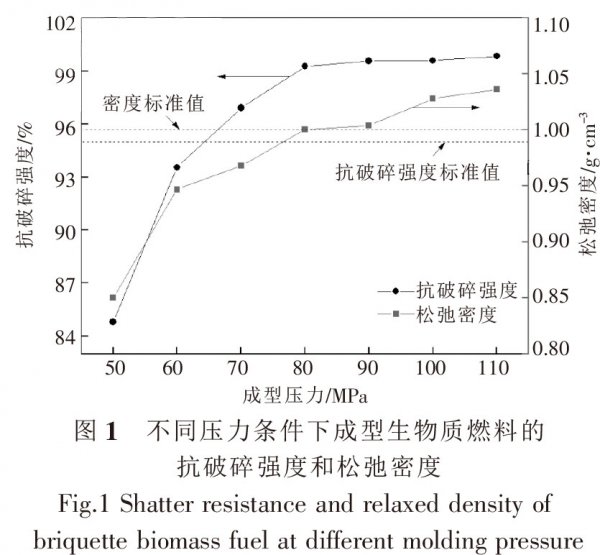

成型壓力是生物質(zhì)燃料成型的重要因素,當物料含水率為15%、活性污泥占比為50%時,成型壓力對成型生物質(zhì)燃料的抗破碎強度和松弛密度的影響如圖1所示。

從圖1可以看出,當成型壓力由50MPa升至80MPa時,成型生物質(zhì)燃料的抗破碎強度和松弛密度均大幅度上升。這是因為在燃料成型初期,原料中的空氣和水分在成型壓力的作用下被排出,原料的間隙和體積不斷減小,形成密實的整體。隨著成型壓力的繼續(xù)增大,原料中的絕大部分空隙已被填充完畢,成型生物質(zhì)燃料的抗破碎強度和松弛密度基本保持穩(wěn)定。當成型壓力為80MPa時,成型生物質(zhì)燃料的抗破碎強度和松弛密度分別為99.84%和1.00g/cm3,已滿足標準的要求。

2.1.2物料含水率

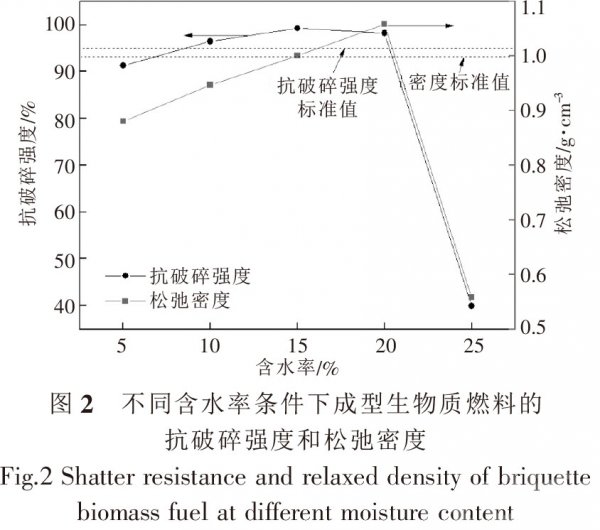

在生物質(zhì)燃料成型過程中,存在最佳含水率,原料中的水分在成型過程中主要起到粘結(jié)和潤滑的作用,有助于減小顆粒間的摩擦,促進顆粒在壓力作用下的相互結(jié)合[11]。當含水率過低時,顆粒間的摩擦力較大,導致顆粒不能充分擴展和流動,使得顆粒無法緊密結(jié)合;相反,當含水率過高時,顆粒能夠較好地擴展和流動,原料中多余的水分在成型壓力的作用下被擠出并散布于顆粒間,導致顆粒不能緊密嚙合。當成型壓力為80MPa、活性污泥占比為50%時,物料含水率對成型生物質(zhì)燃料的抗破碎強度和松弛密度的影響如圖2所示。

由圖2可知,成型生物質(zhì)燃料的抗破碎強度和松弛密度均隨著物料含水率的提高而呈現(xiàn)出先升高后降低的變化趨勢,當物料含水率為15%和20%時,均能取得較好的成型效果,成型生物質(zhì)燃料的抗破碎強度分別為99.27%,98.22%,松弛密度分別為1.00,1.05g/cm3,均滿足標準的要求。但是,進一步提高物料含水率至25%時,成型生物質(zhì)燃料的抗破碎強度和松弛密度均急劇下降,這意味著成型生物質(zhì)燃料的力學性能快速惡化。

2.1.3活性污泥占比

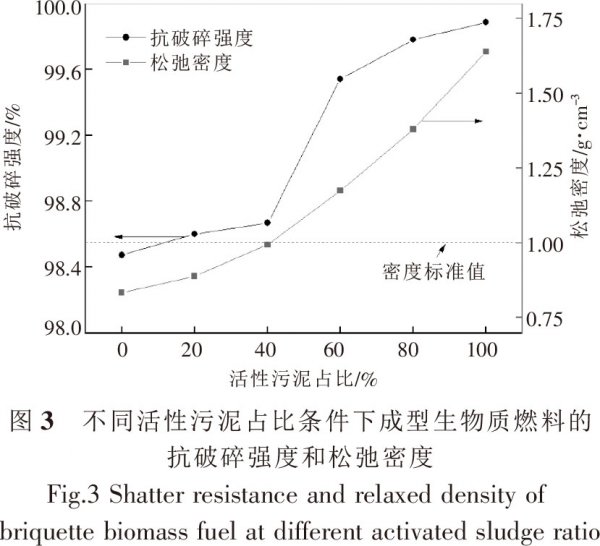

在常溫成型過程中,木屑不具有粘結(jié)性,木屑顆粒間的嵌合作用較弱,而活性污泥相對細密緊實,孔隙率小,具備較好的粘結(jié)性,添加活性污泥可以提高成型生物質(zhì)燃料的力學性能。當成型壓力為80MPa,物料含水率為15%時,活性污泥占比對成型生物質(zhì)燃料的抗破碎強度和松弛密度的影響如圖3所示。從圖3可以看出,成型生物質(zhì)燃料的抗破碎強度和松弛密度與活性污泥占比呈正相關(guān)。但是,由于活性污泥的熱值較低,大量活性污泥的加入必然會降低成型生物質(zhì)燃料的熱值。當活性污泥占比為40%時,成型生物質(zhì)燃料具有較高的熱值,且成型生物質(zhì)燃料的抗破碎強度和松弛密度滿足標準的要求,因此,活性污泥占比為40%時較為合適。

2.1.4正交分析

根據(jù)單因素實驗結(jié)果來設(shè)計正交試驗,選擇成型燃料的力學性能基本滿足標準要求的成型參數(shù)。其中:成型壓力為60,70,80MPa;物料含水率為10%,15%,20%;活性污泥占比為40%,60%,80%;按正交表L9(34)進行實驗,每組重復(fù)3次,結(jié)果取3次實驗數(shù)據(jù)的平均值。實驗結(jié)果見表2。

采用方差分析法考察各因素影響的顯著性,成型燃料的抗破碎強度和松弛密度的方差分析結(jié)果見表3。對于抗破碎強度,成型壓力和物料含水率的影響較顯著,活性污泥占比的影響不顯著,影響因素的重要程度為成型壓力>含水率>活性污泥占比;對于松弛密度,活性污泥占比的影響極顯著,成型壓力的影響較顯著,而物料含水率的影響不顯著,影響因素的重要程度為活性污泥占比>成型壓力>含水率。

2.2生物質(zhì)燃料的燃燒特性

2.2.1生物質(zhì)燃料的TG-DTG分析

活性污泥燃燒的TG-DTG曲線如圖4所示。

從圖4可以看出,活性污泥的燃燒過程主要有3個階段,其中,第一階段(40~180℃)為活性污泥中自由水、結(jié)合水和少量輕質(zhì)揮發(fā)性有機物析出的過程;第二階段(180~660℃)為主要揮發(fā)分的析出和燃燒過程。活性污泥中的揮發(fā)分較為復(fù)雜,在燃燒過程中往往會出現(xiàn)兩個失重峰,分別是脂肪類等較易分解的揮發(fā)分的析出與燃燒以及蛋白質(zhì)、糖類、木質(zhì)素等難分解揮發(fā)分的析出與燃燒,而圖4中僅有一個溫度范圍較廣的失重峰,可能是因為作為活性污泥脫水調(diào)理劑的CaO具有一定的催化作用,在燃燒過程中能將活性污泥中部分較難分解的有機物轉(zhuǎn)變?yōu)橐子诜纸獾挠袡C物,從而導致失重峰重疊[12]。第三階段(660~740℃)為無機鹽分解階段。由于活性污泥在調(diào)理過程中加入了CaO,一部分CaO與活性污泥中的水反應(yīng)生成Ca(OH)2,Ca(OH)2與CO2反應(yīng)生成CaCO3,此外,在活性污泥的干燥過程中Ca(OH)2也會與空氣中的CO2反應(yīng)生成CaCO3。在溫度為677~877℃時CaCO3可分解產(chǎn)生CaO,而Ca(OH)2的分解可分為兩個階段,對應(yīng)的分解溫度分別為403~480,605~700℃,其中,92.0%的失重位于第一階段[13]。實際測得活性污泥中的Ca含量為1.04%,若全部以CaCO3的形式存在,則活性污泥中CaCO3的含量應(yīng)該為2.59%;若全部以Ca(OH)2的形式存在,則活性污泥中Ca(OH)2的含量應(yīng)該為1.92%,而活性污泥在660~740℃的失重量為2.03%,綜合分解溫度和Ca含量判斷,第三階段以碳酸鈣的分解為主,也可能存在Al2(CO3)3等其他碳酸鹽類的分解。總的來說,活性污泥的燃燒過程主要受揮發(fā)分的析出和燃燒階段控制,而燃燒階段的劃分和失重峰的位置因活性污泥的性質(zhì)不同而有所變化。

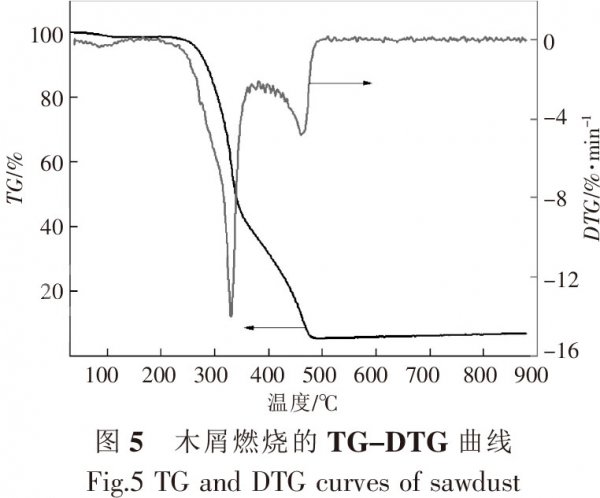

木屑燃燒的TG-DTG的曲線如圖5所示。

從圖5可以看出,木屑的燃燒過程同樣分為3個階段,其中,第一階段(40~180℃)為木屑中自由水和結(jié)合水析出的過程;第二階段(180~390℃)為主要揮發(fā)分的析出和燃燒過程,該階段的最大失重速率為13.8%/min,出現(xiàn)在330℃。而活性污泥的最大失重速率僅為1.38%/min,由此說明,失重速率與原料中有機物的含量密切相關(guān),失重速率越高,表明原料中的有機質(zhì)含量越多,燃燒得越快。該階段的失重主要是由半纖維素、纖維素以及部分木質(zhì)素等揮發(fā)分的析出和燃燒造成的。第三階段(390~495℃)為殘余揮發(fā)分和固定碳的燃燒過程。與活性污泥的失重過程相比,木屑的失重過程主要出現(xiàn)在低溫區(qū)域且失重溫度區(qū)間較窄。由此說明,木屑中揮發(fā)性有機物的化學鍵比活性污泥弱,且有機物的種類較為簡單。

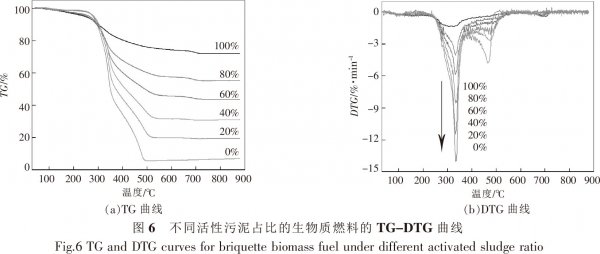

不同活性污泥占比的生物質(zhì)燃料燃燒的TG-DTG曲線如圖6所示。從圖6可以看出:不同活性污泥占比的生物質(zhì)燃料的燃燒過程均存在少量水分及輕質(zhì)揮發(fā)性有機物的析出階段,即燃燒的第一階段(40~180℃);隨著活性污泥占比的不斷減少,木屑占比的不斷增加,生物質(zhì)燃料燃燒的第二階段(180~390℃)的最大失重速率不斷增加,且最大失重速率對應(yīng)的溫度由活性污泥占比為100%時的322℃升高至活性污泥占比為80%時的332℃,繼續(xù)降低活性污泥占比至0%,該溫度基本保持穩(wěn)定,表明木屑的添加略微改變了該階段的燃燒過程,并且該階段的燃燒可能由木屑中的低溫揮發(fā)分所主導。當活性污泥的占比為60%~100%時,并未出現(xiàn)生物質(zhì)燃料燃燒的第三階段,即殘留揮發(fā)分和固定碳的燃燒階段;當活性污泥的占比降低至40%時,生物質(zhì)燃料燃燒的TG-DTG曲線開始出現(xiàn)較弱的失重峰,繼續(xù)降低活性污泥的占比,峰值逐漸增大,但是,最大失重速率所對應(yīng)的溫度卻略微變小,可能是因為活性污泥中的某些組分(如一些金屬氧化物)抑制了木屑中難分解有機物以及固定碳的析出與燃燒[14]。除了活性污泥占比為0以外的其他生物質(zhì)燃料均有無機鹽的分解階段,并且隨著活性污泥占比的降低,失重峰峰值逐漸降低,表明生物質(zhì)燃料中的無機鹽含量不斷減少。

2.2.2生物質(zhì)燃料的燃燒性能

對不同活性污泥占比的生物質(zhì)燃料的TG-DTG曲線進行分析和處理可以得到成型生物質(zhì)燃料的著火溫度、燃盡溫度、可燃性指數(shù)以及綜合燃燒性能指數(shù)(表4)。

著火溫度反映了燃料著火以及燃燒初期反應(yīng)進行的難易程度,著火溫度越低表明燃料越容易點燃、著火性能越好。由表4可知,活性污泥的著火溫度為246℃,木屑的著火溫度為298℃,成型生物質(zhì)燃料的著火溫度(283~298℃)隨著活性污泥占比的減少而逐漸升高。成型生物質(zhì)燃料的著火溫度與其所含揮發(fā)分的種類密切相關(guān),活性污泥中的揮發(fā)分以脂肪類、蛋白質(zhì)和糖類為主,且活性污泥中的CaO能夠?qū)㈦y分解揮發(fā)分轉(zhuǎn)變?yōu)橐追纸鈸]發(fā)分,促使活性污泥的著火溫度降低[15]。木屑中的揮發(fā)分以較難分解的纖維素、半纖維素和木質(zhì)素為主,因此,木屑的著火溫度相對較高。隨著活性污泥占比的增加,成型燃料的著火溫度越來越低,這是因為活性污泥的揮發(fā)分可在較低的溫度大量析出并燃燒,從而改善了成型生物質(zhì)燃料的著火性能。

燃盡溫度是反應(yīng)燃料燃盡特性的重要參數(shù),燃盡溫度越低表明燃料越容易燃盡,反之燃料較難燃盡。由表4可知,成型生物質(zhì)燃料的燃盡溫度隨著活性污泥占比的增加而不斷升高,表明木屑比活性污泥更易燃盡,這是因為活性污泥中含有難以燃燒的有機物和無機鹽。

著火溫度雖然可以較為直觀地反映燃料燃燒過程中的著火特性,但不足以反映燃料燃燒前期的反應(yīng)能力,因此,引入可燃性指數(shù)C的概念,定義C=(dw/dt)max/Ti2。可燃性指數(shù)越高,表明燃料的著火穩(wěn)定性越好。從表4可以看出,可燃性指數(shù)與木屑占比呈正相關(guān),與著火溫度呈負相關(guān),這是因為燃料的著火性能不僅與燃料所含揮發(fā)分的種類有關(guān),還與揮發(fā)分的含量有很大關(guān)系。木屑中的揮發(fā)分含量為活性污泥的3.37倍(表1),且最大失重速率為活性污泥的10倍,因此,木屑的著火過程較為穩(wěn)定。可燃性指數(shù)表明,隨著活性污泥占比的增加,成型生物質(zhì)燃料的著火穩(wěn)定性變差。

為全面評價成型生物質(zhì)燃料的燃燒情況,采用綜合燃燒性能指數(shù)SN來考評燃料的燃燒性能,定義SN=(dw/dt)max·(dw/dt)mean/(Ti2·Th)。綜合燃燒性能指數(shù)反映了污泥從著火到燃盡整個過程的燃燒情況,綜合燃燒性能指數(shù)越大,燃料的燃燒性能越好。隨著木屑含量的增大,燃料的綜合燃燒特性指數(shù)逐漸增大,表明木屑的添加改善了成型燃料的總體燃燒性能。

3結(jié)論

以活性污泥和木屑為原料,經(jīng)過一定的成型工藝,能夠制備出符合《生物質(zhì)成型燃料》(DB11/T541-2008)要求的生物質(zhì)成型燃料。本文對活性污泥和木屑的配比以及成型參數(shù)對生物質(zhì)成型燃料的力學性能和燃燒性能的影響進行了研究,得出以下結(jié)論。

①成型壓力、活性污泥占比和物料含水率對生物質(zhì)燃料的成型效果有較大影響。從燃料的成型效果和活性污泥的熱值利用方面進行綜合考慮,成型壓力應(yīng)該高于80MPa,活性污泥的含量以40%較為合適,物料含水率宜控制在15%~20%。

②對于抗破碎強度,成型壓力和物料含水率的影響較顯著;對于松弛密度,成型壓力的影響較顯著,活性污泥占比的影響極顯著。在成型過程中,要綜合考慮工藝參數(shù),使成型生物質(zhì)燃料的力學指標符合有關(guān)標準。

③活性污泥的燃燒過程分為水分析出,脂肪類、蛋白質(zhì)、糖類、木質(zhì)素等揮發(fā)分的析出和燃燒以及無機鹽的分解3個階段;木屑的燃燒過程分為水分析出,半纖維素、纖維素、部分木質(zhì)素的析出和燃燒以及殘余木質(zhì)素和固定碳的燃燒3個階段。成型生物質(zhì)燃料的燃燒階段劃分依賴于活性污泥占比,不同活性污泥占比的成型生物質(zhì)燃料均有水分析出階段、低溫揮發(fā)分的析出和燃燒階段、無機鹽的分解階段;活性污泥占比不大于40%時,具有殘留揮發(fā)分以及固定碳的析出和燃燒階段。

④適量的活性污泥占比能夠改善成型生物質(zhì)燃料的力學性能,而且活性污泥的揮發(fā)分可在較低的溫度大量析出并燃燒,從而改善成型生物質(zhì)燃料的著火性能,但是,成型生物質(zhì)燃料的可燃性指數(shù)和綜合燃燒性能指數(shù)卻與活性污泥的占比呈負相關(guān)。因此,要綜合考慮活性污泥占比,使得成型生物質(zhì)燃料具備合理的燃燒特性。

|